tirto.id - Sejak Reformasi 1998, partai politik di Indonesia menikmati arus kebebasan. Pada era Orde Baru hanya satu Golongan Karya dan dua parpol yang dibolehkan ikut Pemilu. Sebaliknya, kini masyarakat cukup bebas memilih dan memiliki banyak pilihan parpol. Pada 1999, misalnya, ada 48 parpol peserta pemilu; sementara Pemilu 2019 diikuti 16 parpol nasional plus 4 partai lokal Aceh.

Namun, kedekatan masyarakat Indonesia dengan parpol (biasa disebut party identification, partyID) cukup rendah. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.220 responden pada 7-13 Desember 2017, hanya 11,7 responden yang merasa dekat dengan sebuah parpol. Sedangkan 87 persen lain menyatakan tidak merasa dekat dengan parpol.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol juga rendah. Menurut survei Populi Center terhadap 1.200 responden pada 7-16 Februari 2018, parpol hanya dipercaya 0,3 persen responden, jauh di bawah KPK (27,1 persen) dan presiden (17,8 persen).

Pada akhirnya, perilaku parpol di Indonesia menjadi misteri yang memunculkan banyak pertanyaan. Ada yang menganggap parpol tetap dibutuhkan guna menyalurkan aspirasi politik masyarakat di tengah iklim demokrasi. Namun, ada juga yang menganggap parpol hanya bertindak untuk kepentingannya sendiri.

Pada 24 April 2018, peneliti politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi bersama Edward Aspinall, Diego Fossati, dan Eve Warburton menulis artikel berjudul “Mapping the Indonesian Political Spectrum” di New Mandala. Atas seizin mereka, artikel ini diterjemakan Tirto dan terbit dengan judul “Corak Ideologi Partai-partai di Indonesia”.

Artikel itu memaparkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Australian National University (ANU) pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari 2018 terhadap 508 responden yang dipilih secara acak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

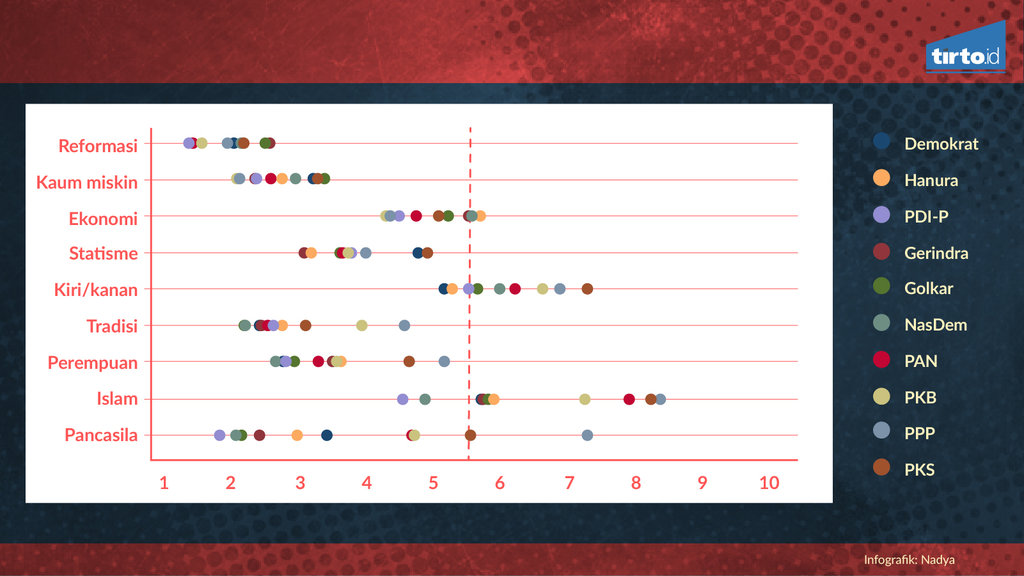

Untuk menakar ideologi parpol, peneliti meminta responden mendudukkan posisi parpol masing-masing dalam konteks sembilan pertanyaan kunci tentang ideologi. Jawaban mereka diberi skor 1-10. Rata-rata skor itu lantas dihitung guna menempatkan partai pada spektrum ideologis berdasarkan isu.

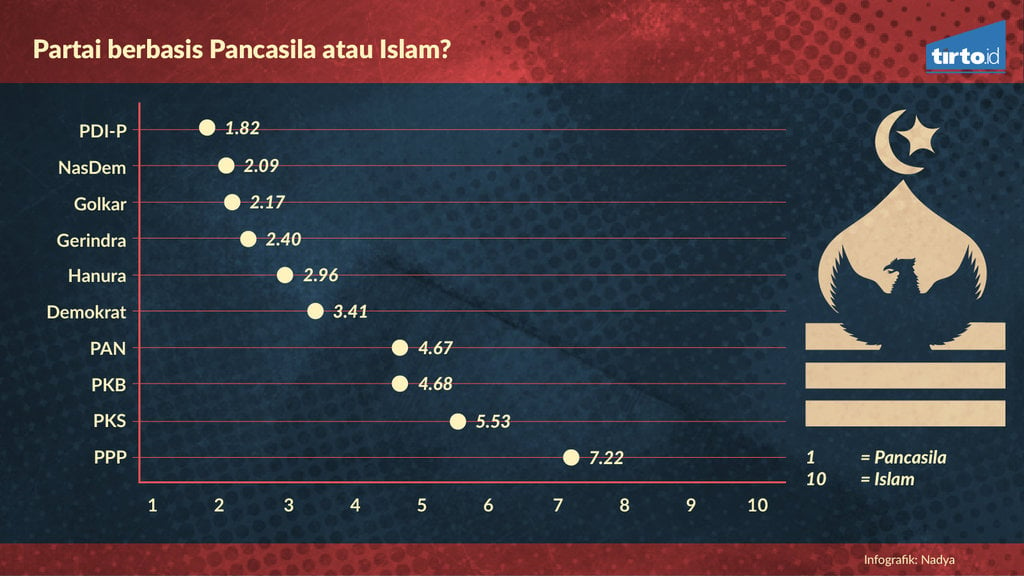

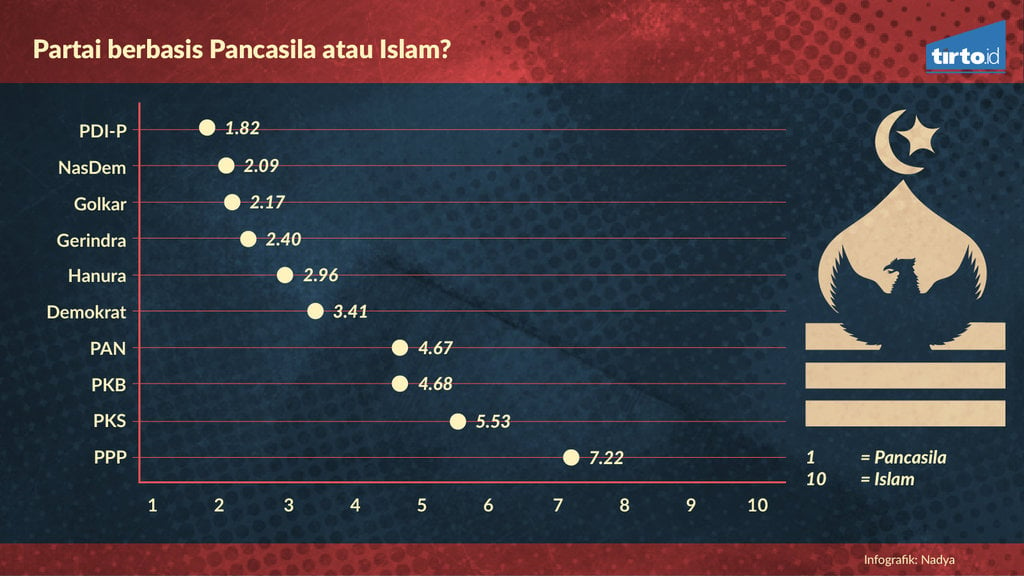

Salah satu pertanyaannya mengenai sejauh mana parpol berpijak pada Pancasila atau Islam. Skor 1 diberikan untuk Pancasila, sementara skor 10 untuk Islam. Dengan ukuran ini, partai yang paling Islami dari sudut pandang kadernya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan skor rata-rata 7,22. Sedangkan yang paling Pancasilais adalah PDIP dengan skor rata-rata 1,82.

Selain itu, responden menerima pertanyaan mengenai kehendak parpol agar Islam punya peran lebih kecil (skor 1) atau lebih besar (skor 10). Empat partai berbasis Islam—PKB, PAN, PKS, PPP—cenderung menginginkan Islam punya peran lebih besar. Skor rata-rata PPP sebesar 8,30, sementara PDIP sebesar 4,51.

“Kalau dibikin skala, PPP dan PKS itu paling kanan dalam isu Islam dan politik. Sedangkan yang paling kiri itu PDIP dan NasDem. PKB dan PAN lebih dekat dengan PPP dan PKS dalam isu peran Islam dalam politik,” ujar Burhanuddin Muhtadi.

Berikut perbincangan reporter Tirto, Husein Abdulsalam, dengan Burhanuddin Muhtadi melalui sambungan telepon, akhir Mei 2018.

Penelitian soal ideologi partai di Indonesia punya cerita panjang, dari Herberh Feith, Daniel S. Lev, Adnan Buyung Nasution, sampai Marcus Mietzner. Perbedaan dari riset Anda, mereka menganalisis sikap parpol dalam Konstituante dan amandemen UUD 1945 setelah Reformasi 1998. Apa kelebihan plus kekurangan metodologi riset Anda yang berdasarkan persepsi anggota DPRD?

Yang pasti, survei kami bisa dibilang yang pertama mengumpulkan data secara komprehensif dan sistematik. Tanpa bermaksud terlalu arogan, kami berani mengklaim survei kami relatif sistematik dan punya kemampuan generalisasi atau inferensial mewakili keseluruhan elite partai di tingkat provinsi.

Analisis kami tidak didasarkan analisis pengamat, tetapi berdasarkan respons anggota DPRD untuk melihat dan mempersepsi partai dan ideologi partai masing-masing. Kekuatannya berdasarkan evaluasi mereka sendiri. Bukan evaluasi dari kami.

Meskipun kalau dilihat dari sisi temuan, to some extent mengonfirmasi sebagian peneliti yang pernah melakukan studi tentang politik kartel seperti Dan Slater atau Kuskridho Ambardi.

Dua peneliti itu mengkaji pola interaksi partai politik sebagai kartel politik yang tidak mementingkan ideologi. Pada titik tertentu, riset kami mengonfirmasi hal itu. Menariknya, meskipun ideologi tidak penting, masih ada platform partai yang hidup, yaitu Islam dan politik. Tidak seluruhnya mati seperti yang diasumsikan Slater atau Ambardi.

Nah, membutuhkan studi kualitatif untuk membuktikan lebih lanjut. Kami sudah dapat statistikanya. Tetapi, itu perlu dilengkapi dengan studi kualitatif dan etnografi untuk lebih membunyikan statistika itu. Itu yang belum kami lakukan.

Poin penting apa yang Anda ungkap melalui riset tersebut?

Secara umum tidak ada pembelahan ideologi yang berarti antar-parpol, kecuali dalam isu Pancasila dan Islam. Perbedaannya di titik itu.

Namun, hal itu pun tidak ada kaitan dengan partai yang bersangkutan berada dalam koalisi atau oposisi. Dalam pertanyaan peran Islam dalam politik diperbesar atau diperkecil, Gerindra lebih dekat ke tengah (skor 5,69), dekat PDIP (skor 4,51). Sementara PAN (skor 7,85) dan PKB (skor 7,21), yang kita tahu bagian dari pemerintahan, malah lebih dekat ke PKS (skor 8,15).

Kalau dibikin skala, PPP dan PKS itu paling kanan dalam isu Islam dan politik. Sedangkan yang paling kiri itu PDIP dan NasDem. PKB dan PAN lebih dekat dengan PPP dan PKS dalam isu peran Islam dalam politik.

Dalam menempatkan parpolnya Islami atau Pancasilais, PPP (skor 7,22) yang paling kanan disusul PKS (skor 5,53) agak sedikit ke tengah, kemudian PKB (skor 4,68) dan PAN (skor 4,67).

Yang paling pancasilais menurut anggota DPRD adalah PDIP (skor 1,82), kemudian NasDem (skor 2,09).

Jadi, polanya itu. PPP yang bagian dari pemerintahan ternyata lebih dekat ke PKS. Orang seperti Romahurmuzy (Ketua Umum PPP) yang kini biasa membela Jokowi, secara elektoral kerjanya lebih berat karena harus meyakinkan elite partai plus basis konstituen PPP yang lebih Islamis.

Anda dikenal sebagai peneliti PKS lewat buku Dilema PKS, Suara dan Syariah. PKS dikenal citra Islami. Namun, mengapa persepsi anggota DPRD dari PPP yang skor parpol Islami-nya paling tinggi?

Dalam isu peran Islam dalam politik, perbedaan persepsi anggota DPRD PKS dan PPP tidak signifikan. PKS berada di angka 8,15, sementara PPP di 8,30.

Menurut saya, eksperimen partai terbuka yang pernah disampaikan Anis Matta (Presiden PKS periode 2013-2015) relatif cukup berhasil. Mukernas PKS yang kontroversial di Bali pada 2008 cukup menghebohkan karena banyak menampilkan acara-acara budaya, termasuk dari agama lain pada pembukaan acara Mukernas. Kemudian, diikuti deklarasi PKS sebagai partai terbuka yang akan menerima kader bahkan anggota non-muslim.

Menurut saya, eksperimen itu, meskipun cukup kontroversi di internal partai, relatif membuka mata elite partai bahwa PKS tidak akan menang jika hanya mengandalkan segmen terbatas dari kelompok muslim. Apalagi, segmen kelompok muslim yang selama ini diperebutkan partai Islam cenderung kelompok muslim yang konservatif, yang jumlahnya makin ke sini makin kecil. Kelompok yang paling besar, kan, kelompok muslim yang berada di median voters.

Eksperimen PKS selama Anis Matta gencar membawa PKS ke tengah. Anis Matta sadar jenis kelamin ideologi partai-partai semakin melemah dan partai nasionalis pun tidak mau disebut sebagai partai nasionalis tapi mulai menyisipikan apa yang disebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "nasionalis-religius."

Yang nasionalis seperti PDIP pun membuat underbow organisasi muslim, Baitul Muslimin, yang menyasar pemilih muslim. Demokrat bikin Majelis Zikir Nur Salam. Golkar bikin Satkar Ulama. Semakin lama, partai nasionalis mencuri dukungan segmen pemilih muslim. Sedangkan partai Islam masih berkutat di segmen pemilih yang terbatas.

Michael Buehler dalam The Politics of Shari'a Law (2016) menyatakan di DPRD semua provinsi, kecuali Aceh, fraksi yang paling getol mengadopsi perda syariah dalam kurun 1998-2013 adalah Golkar dan PDIP, yang dicirikan sebagai nasionalis. Apa yang bisa dibandingkan antara riset Buehler dan Anda?

Ketika kami mengambil kesimpulan seperti tadi, yang pertama kami lakukan adalah membuat universe of cases. Yang disebut universe of cases itu, maksud saya, jangan berdasarkan kasus yang distudi secara khusus oleh peneliti. Tetapi dikumpulkan terlebih dahulu perda-perda syariah di seluruh Indonesia. Jangan cuma di satu wilayah. Kemudian diteliti siapa inisiatornya.

Inisiator ini penting. Kalau hanya bicara soal siapa anggota DPRD paling mayoritas di sebuah wilayah, tentu PDIP dan Golkar yang muncul paling banyak. Jadi, partai inisiator yang mengajukan perda syariah itu menjadi penting. Saya tidak bermaksud Buehler mengabaikan hal itu, tetapi coba kita teliti dahulu universe of cases-nya. Kita kumpulkan semuanya, lalu kita lihat inisiator utamanya.

Pun, dengan mengasumsikan kesimpulan Buehler itu benar, menurut saya, tidak membatalkan survei kami. Kalau dicek dalam bagian peran Islam dalam politik, PDIP dan NasDem yang awalnya kami anggap lebih sedikit dari PPP, sekitar 4 sampai 5, ternyata skornya mendekati 5.

Angka 1-10 ini penting. PDIP dan NasDem di skor 5 menurut saya cukup besar untuk PDIP yang punya akar partai Kristen (Parkindo dan Partai Katolik) dan nasionalis (PNI dan Murba). Itu pun ketika responden ditanya mengenai apakah Islam perlu diberi peran yang lebih besar dalam politik, jawaban mereka hampir skor 5.

Poin saya, parpol nasionalis sekarang ini makin mengaburkan klaim nasionalis sekulernya untuk mendekati segmen pemilih muslim. Bicara perda syariah, umumnya partai cenderung mencari isu yang potensial untuk meraup suara.

Saat konstituen partai mengalami proses deideologisasi partai dan pemilih tidak bisa membedakan jenis kelamin partai, kemudian partai politik pun semakin mengaburkan identitas atau platform ideologis mereka, yang terjadi adalah kurva normal median voters. Itu kalau kita baca teorinya Anthony Downs (An Economic Theory of Democracy, 1957).

Pemilih tidak bisa membedakan jenis kelamin partai, partai juga makin tidak mempertegas sikap politik berdasarkan platform mereka masing-masing, dan akhirnya kedekatan partai dengan pemilih rendah.

Ketika tingkat partyID rendah, kemudian yang berbicara adalah tokoh atau figur. Personal politic ini yang melampaui platform tadi.

Kalau bicara personal politic, partai-partai yang berasal dari segmen nasionalis lebih unggul karena mereka memiliki tokoh yang magnet elektoralnya lebih kuat. Sebut saja Joko Widodo, SBY, Prabowo Subianto, dan Megawati. Mereka juga didukung logistik yang kuat. Umumnya, partai Islam itu fakir logistik.

Itu semua terakumulasi sehingga melahirkan sistem kepartaian yang nir-ideologis, kecuali isu agama.

Kembali ke metodologi. Ini kan persepsi para anggota DPRD. Artinya, berkutat dalam pikiran. Bagaimana praktik corak ideologi itu dalam sikap partai di DPRD?

Persepsi itu tidak taken for granted yang ujug-ujug jatuh dari langit. Ia muncul berdasarkan tafsir yang diinternalisasi, yang kemudian dipersepsikan keluar oleh anggota DPRD. Jadi, kalau studi hanya mendasarkan dari teks AD/ART parpol malah tidak faktual. Justru itu harus ditanyakan ke anggota DPRD masing-masing parpol: Bagaimana mereka melihat parpol mereka sendiri?

Pada titik ini, persepsi mereka terhadap parpol didasarkan pada pengalaman panjang.

Bicara soal PDIP dan NasDem, tentu tidak bisa dilepaskan sikap kedua parpol baik di tingkat nasional dan lokal, misalnya dalam pembuatan Undang-undang Anti Pornografi. Waktu itu, PDIP terdepan dalam menolak UU Anti Pornografi.

Kemudian, isu yang terakhir tentang Revisi UU KUHP. Salah satu pasal yang panas adalah mengenai LGBT. Kedua parpol menunjukkan sikap serupa: asalkan 18 tahun dan bersifat konsensual, tidak ada pidana yang bisa masuk. Menurut saya, itu sikap yang liberal.

Di seberang sana, yang ingin memasukkan salah satu pasal yang menyatakan tanpa memandang usia, bisa anak-anak atau dewasa di atas 18 tahun, mau konsensual atau tidak, dijerat pidana adalah PPP dan PKS.

Sebenarnya persepsi itu nyambung kalau rekam jejak panjang sikap parpol terhadap isu-isu kontroversial dilacak. Tetapi, penelitian soal itu belum banyak dilakukan.

Soal posisi ideologi parpol. Di era demokrasi parlementer, setelah Pemilu 1955, ada Konstituante. Menurut Mietzner, perdebatan sikap parpol di Konstituante hanya sebatas mempertahankan kepentingan konstituen. Itu mendorong eskalasi konflik politik dan akhirnya sistem multipartai runtuh sejak era demokrasi terpimpin. Apakah mungkin hal seperti itu terjadi sekarang?

Mungkin agak berbeda jika kita membandingkan pengalaman masa lalu dan masa sekarang. Coba Anda baca disertasi Djayadi Hanan (Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy, 2012). Menurut Djayadi Hanan, sistem presidensial multipartai ini menciptakan ruang konsensus.

Jadi, demokrasi yang terlalu mengedepankan kepentingan kelompok sulit tercapai pasca-Suharto. Selalu ada ruang informal dalam politik yang memungkinkan elite politik melakukan negosiasi dan kompromi, termasuk pada isu-isu yang keras sekalipun. Kalaupun negosiasi dan kompromi tidak ketemu, para elite memutuskan untuk melaksanakan voting. Kalau keputusan voting sudah diambil, mereka terima.

Ini kredit yang mesti diberikan kepada elite politik di Indonesia, meskipun sebagian dari mereka masih koruptif atau memperjuangkan kepentingan jangka pendek.

Pada 2015, saya mengikuti konferensi European—Southeast Asian Studies—di Wina, Austria. Saya menyampaikan makalah dan mendatangani satu panel diskusi ahli komparatif.

Ahli komparatif tersebut memuji Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang paling demokratis di tengah munculnya kudeta militer di Thailand atau rezim demogag ala Rodrigo Duterte di Filipina. Pujian mereka diberikan kepada elite politik. Mengapa demokrasi bisa stabil? Karena elite politik di Indonesia tidak mau menang-menangan sendiri.

Tetapi, setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, banyak yang khawatir bahwa elite politik haus kekuasaan dengan memobilisasi massa dan menjual isu agama...

Kekhawatiran itu masuk akal. Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, meninggalkan residu dan luka di sebagian masyarakat.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, agama ditampilkan secara telanjang dalam konteks mobilisasi elektoral. Tetapi, lagi-lagi, buat masyarakat secara umum yang mesti mereka pahami: demokrasi itu sinonimnya kegaduhan. Ini konsekuensi dari demokrasi.

Saya percaya dengan segala plus-minus, demokrasi bisa mengoreksi dirinya sendiri. Demokrasi punya mekanisme menyempurnakan dirinya sendiri. Lain dari ideologi model khilafah atau komunisme yang berangkat dari asumsi bahwa sistem tersebut sempurna.

Isu primordial pun sudah terjadi sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut riset saya, di wilayah yang komposisi etnik atau agama penduduknya tidak terlalu jomplang, isu etnik dan agama pasti menjadi prediktor perilaku pemilih di Pilkada tanpa harus ada mobilisasi massa. Yang menjadi menakutkan pada Pilkada DKI Jakarta 2017, mobilisasi itu berkembang dalam isu ayat dan mayat. Kalau pilih Ahok, mayatnya tidak bisa disalatkan.

Saya berharap, ke depan, dengan segala hiruk-pikuk, elite politik belajar dari pengalaman. Kita tidak bisa mengandalkan mobilisasi isu abad-abad pertengahan. Kalau toh itu berhasil, hasilnya tidak mempersatukan kita sebagai bangsa.

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Fahri Salam