tirto.id - Menjelang Paskah kali itu di perairan Atlantik Selatan, April 1982, tiga ratus kru kapal HMS Coventry mengapung melintasi samudera, bergerak menuju Kepulauan Falkland. Waktu itu, Sersan Chris Howe baru berumur 25, dan seperti kebanyakan prajurit Inggris lain, berharap ketegangan antara Inggris dan Argentina bisa rampung di atas meja diplomasi.

Namun, Argentina sudah kadung menerjunkan ribuan pasukan dan Inggris menjawab dengan bikin Zona Eksklusif Maritim, 200 mil di sekitar Kepulauan Falkland. Kapal-kapal perang Inggris dikirim ke zona itu buat menghambat pasokan logistik dan melemahkan kekuatan Argentina. HMS Coventry dengan tiga ratus krunya, termasuk Howe, kini menuju perang yang tiba-tiba dan tanpa persiapan.

Sersan Howe benar-benar gusar melihat bubungan asap hitam nun di cakrawala. Hari itu, 4 Mei 1982, perang telah berlangsung selama beberapa minggu. Asap tersebut berasal dari HMS Sheffield, sebuah kapal perusak tipe 42, satu jenis dengan HMS Coventry, yang ringsek dihajar jet-jet tempur Argentina. HMS Sheffield menjadi korban pertama dalam konflik Kepulauan Falkland, dan ia bukan satu-satunya.

HMS Sheffield compang-camping setelah dikeroyok misil-misil andalan Argentina, The Exocet. Misil bikinan Perancis ini memang merepotkan dan jadi primadona selama konflik Kepulauan Falkland. The Exocet mampu menipu radar, terbang sangat rendah di atas permukaan laut, dan gerakan macam begini membuatnya seolah-olah bisa muncul tiba-tiba.

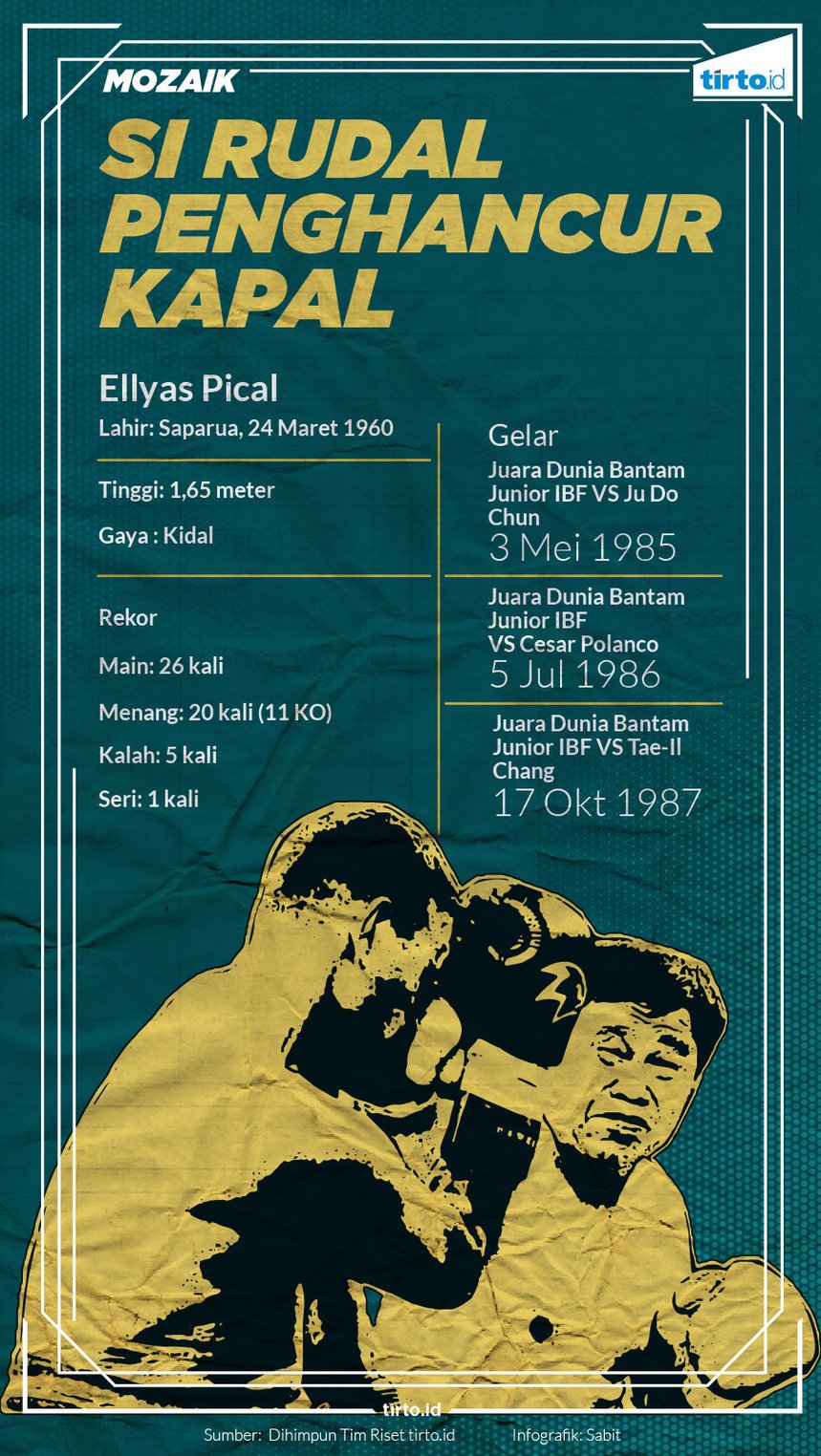

Kelak, bukan cuma kapal-kapal perang Inggris yang dibikin melempem oleh The Exocet. Pada 3 Mei 1985, tepat hari ini 33 tahun lalu, Ju Do Chun, seorang jawara tinju asal Korea Selatan, dibikin rusak berat karena musabab yang sama: The Exocet. Namun, bukan The Exocet yang meluncur dari jet-jet tempur Argentina, melainkan The Exocet yang lahir dari sekepal tangan kidal seorang petinju asal Saparua, Ellyas Pical.

Yang Terampas dan Yang Putus

Mengenakan ikat kepala berwarna merah darah dan berjubah hitam mengkilat, Elly naik ke atas ring. Mirip pendekar dalam lakon-lakon silat. Pada hari itu, berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul "Ale Mesti Mati, Hook Beta Sudah...", ada 17.000 orang berkerumun di Istora Senayan, mengiringi Elly dengan lagu-lagu perjuangan macam "Halo-Halo Bandung" dan "Maju Tak Gentar".

Sebuah suasana yang tentu saja membikin berdiri bulu roma.

Ini adalah pertandingan penting buat karir Elly dalam kontes adu jotos. Dalam waktu lima belas ronde, Elly harus merebut gelar juara tinju dunia kelas bantam junior versi IBF, yang dipegang lawannya, Ju Do Chun. Meski bertanding dalam status petinju profesional, Elly menanggung harapan besar rakyat Indonesia di sarung tinjunya.

Mundur beberapa tahun, pada 1981, Thomas Americo, jagoan tinju asal Timor Timur, digadang-gadang menjadi juara dunia pertama dari Indonesia saat bertanding melawan Saoul Mamby dari Amerika Serikat. Sayang, Thomas keok dalam perebutan gelar juara tinju dunia kelas welter ringan versi WBC itu. Kini, bermuka-muka dengan Chun, Elly menyalakan kembali harapan rakyat Indonesia—meski waktu itu IBF masih berumur tiga tahun dan kalah mentereng ketimbang WBC atau WBA.

“Elly memukul seperti petinju pemula. Saya bisa kandaskan dia di ronde ketiga,” ujarnya seperti dikutip majalah Tempo yang terbit pada 4 Mei 1985.

Namun, Elly bukan tanpa persiapan.

“Saya minta Elly disiplin dan memusatkan konsentrasi pada pertandingan,” tutur sang pelatih, Simson Tambunan.

Simson menempa Elly selama enam bulan. Berdasarkan laporan Tempo, Simson juga mempelajari video-video pertandingan Chun, khususnya ketika calon lawan Elly itu bertanding melawan Kwang Koo Park. Dalam pertandingan itu, Chun jadi samsak hidup sepanjang 12 ronde. Meski begitu, Chun mampu bangkit, bahkan sanggup mengkanvaskan Koo Park pada ronde 14.

"Petinju yang bisa memanfaatkan kelemahan lawanlah yang nanti akan menang," sambung Simson.

Dan, benar saja, sejak bel ronde pertama berbunyi, Elly betul-betul mengupas habis kelemahan Chun. Posisi kedua tangan Chun terlalu rendah saat melakukan double cover. Ini bikin pertahanan Chun rapuh dan muka bagian kanannya sungguh empuk buat dikunyah uppercut dan hook kiri mematikan milik Elly. Sementara, Chun hanya mampu merangkul, dan sesekali melepaskan pukulan kelas manja ke arah perut dan pinggang Elly. Malapetaka bagi Chun datang menjelang ronde keempat selesai.

“Terkena!” seru Sambas Mangundikarta yang memandu siaran langsung pertandingan tersebut.

Chun terjungkal. Chun kurang awas dengan kecepatan hook kiri Elly. Sorak sorai 17.000 penonton bergemuruh. Wasit Joe Cortez asal Amerika Serikat, menghitung sampai delapan. Chun bangkit, masih kepengin adu jotos lagi. Namun, Chun sebenarnya sudah tahu, ronde-ronde selanjutnya ia bakal jadi ampas.

“Saya sudah lemah sekali dan sudah merasa akan kalah,” tutur Chun dalam wawancaranya dengan Tempo, sehari setelah pertandingan.

Masuk ronde kelima, Chun belum kelihatan tajinya. Ia hanya bisa melepaskan pukulan-pukulan kosong. Elly, yang sudah di atas angin, kelihatan nyaman dengan mangsanya. Kombinasi hook dan uppercut sejak ronde pertama mulai menerbitkan bercak merah di pelipis kanan Chun. Hanya pelukan yang bisa menyelamatkan Chun dari gempuran zonder henti macam begini.

Lalu, datanglah hook kiri bersejarah itu.

Ronde kedelapan sudah separuh berjalan. Chun yang sudah kepayahan, mencoba menyergap wajah Elly dengan hook kanan. Elly lincah menghindar. Elly membalas dengan hook kanan dan sedikit luput dari sasaran. Tapi, tidak dengan hook kirinya.

“Hyakkk! Jatuh!” pekik Sambas.

Seperti The Exocet yang membikin karam HMS Sheffield, hook kiri itu muncul tiba-tiba dan bersarang telak di rahang kanan Chun. Petinju Korsel itu terkapar di tengah ring. Chun tak bisa bangun. Bisa, tapi perlu digotong dua orang. Ia tamat malam itu. Tubuhnya diam dan sendiri, cerita dan peristiwa berlalu beku. Cuma ada suara sorak sorai kegemilangan, bergemuruh memanggil-manggil satu nama, nama sang juara baru.

“Elly! Elly! Elly!”

Tiga Puluh Tiga Tahun Kemudian

Tiga puluh tiga tahun berselang, di gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, tak jauh dari Istora Senayan, saya mencegat Elly. Saat itu, ia berada di lantai 12 dan hendak turun ke lantai 1 menggunakan lift.

“Bapak Elly,” saya menyapa dan menyodorkan tangan.

“Boleh minta waktu sebentar?”

Elly menjabat tangan saya, sebentar saja, dan memandang saya dengan gusar.

“Wawancara, Pak,” jelas saya.

Terbit bahasa canggung dari tubuhnya. Ia menggeleng. Begitu pintu lift terbuka, ia buru-buru masuk. Namun, pintu lift tak segera menutup, sebab terhalang badan saya.

“Lima menit saja, Pak,” saya memohon.

“Aduh, saya ada perlu,” jawabnya.

“Izinkan saya ikut,” kali ini saya mengatupkan dua telapak tangan saya.

Dan, tanpa diminta, saya segera masuk ke dalam lift. Pintu menutup. Mau tak mau, Elly berada satu lift dengan saya. Kebetulan hanya ada kami berdua di situ.

“Anu, saya tidak enak badan,” ujar Elly.

Ekor matanya menuju ke arah saya yang berdiri persis di sebelah kirinya.

“Kalau begitu, boleh kita bikin janji ketemu lain waktu?”

Ia menggeleng lalu menunduk sambil mengusap lehernya.

Lalu, ting! Lantai satu. Pintu lift terbuka dan Elly langsung bergegas. Saya mengikutinya sampai ke lobi. Ia sempat menengok ke belakang, melihat saya sebentar, lalu menunduk dan berjalan lebih cepat. Saya berhenti dan mencoba memanggilnya beberapa kali. Sama seperti belasan ribu orang yang memanggil namanya, 33 tahun silam, tak jauh dari gedung ini.

Penulis: Irfan Satryo Wicaksono

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id