tirto.id - Kembalinya M. Rizieq Shihab ke Indonesia pada 10 November 2020 sempat membuat para anggota dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) bergembira. Tapi kegembiraan ini cuma berlangsung singkat, tepatnya hanya satu setengah bulan. Persis sehari sebelum tahun 2020 berakhir, FPI dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Pembubaran FPI itu dilakukan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini menganulir UU Nomor 2 tahun 2013 tentang Ormas yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan peraturan baru ini, pemerintah bisa membubarkan ormas manapun yang dianggap anti-Pancasila dan membahayakan negara.

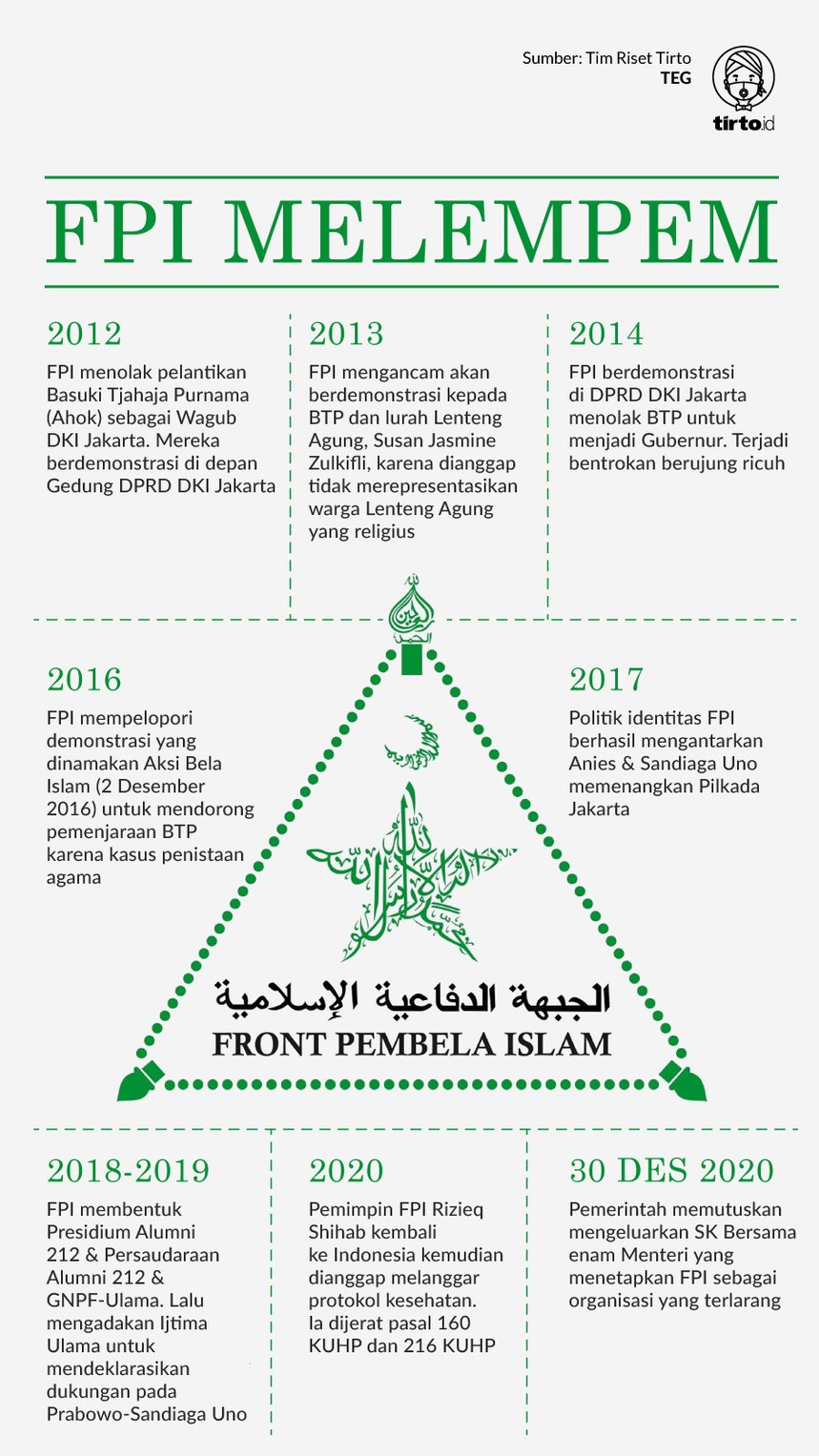

FPI akhirnya menyusul Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pada 2017. Pemerintah menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam lembaga untuk melegalkan pembubaran FPI. Enam pejabat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ketika Perppu ini hendak diterbitkan tahun 2017, FPI adalah salah satu yang menolak mati-matian. Kekhawatiran mereka, Perppu ini bisa digunakan untuk menjerat ormas-ormas Islam termasuk FPI sendiri. PAN, PKS, dan Partai Gerindra sudah menolak Perppu ini saat hendak disahkan di DPR, tapi sia-sia. Mereka kalah suara dari partai pendukung Jokowi di parlemen.

Tiga tahun kemudian, hal yang ditakutkan FPI jadi kenyataan. FPI dibubarkan tanpa proses pengadilan.

Musuh Politik Jokowi

Jokowi adalah presiden yang sering diprotes FPI. Semuanya bermula sejak Jokowi meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta untuk maju sebagai capres pada 2014.

Setelah Jokowi menjadi presiden, kursi Gubernur DKI Jakarta beralih kepada Basuki Tjahaja Purnama (BTP, dahulu Ahok). BTP pun kemudian maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

Kehadiran BTP sebagai pemimpin DKI Jakarta membuat banyak kelompok Islam, terutama FPI, murka. Mereka menolak BTP, seorang pemeluk Protestan, menjadi gubernur. Bagi beberapa umat Islam, memilih seorang non-Islam sebagai pemimpin adalah tidak diperbolehkan. Tafsir inilah yang digunakan FPI untuk mengajak masyarakat tidak memilih BTP. Kelak, modus seperti ini kerap direplikasi para politikus dan menjadi corak politik identitas di Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Situasi kian parah ketika BTP membuat pernyataan di Kepulauan Seribu terkait ajakan FPI untuk memilih pemimpin berdasarkan kesesuaian agama. BTP mengajak agar masyarakat jangan mau “dibohongi pakai surat Al-maidah ayat 51.” Gara-gara pernyataan tersebut, BTP kemudian dilaporkan ke polisi atas dasar penistaan agama.

Demonstrasi besar-besaran pun meluap di Jakarta. Aksi yang paling besar adalah protes jalanan 2 Desember 2016. Jumlah peserta mencapai ribuan atau puluhan ribu orang.

Jokowi menjadi salah satu sasaran peserta aksi yang dipimpin oleh Rizieq Shihab ini. Selain dianggap menuding demonstrasi itu sebagai aksi kekerasan, Jokowi juga dinilai Rizieq berpihak kepada BTP. Apalagi, Jokowi tidak datang dalam aksi pertama, 4 November 2016, dan mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menemui demonstran.

Barulah pada 2 Desember 2016 Jokowi turut hadir dalam demonstrasi, melaksanakan salat Jumat bersama para demonstran, dan berpidato menenangkan massa. Setelah Jokowi turun dari podium, Rizieq segera menyerukan “tangkap Ahok!”

Singkatnya, penggalangan politik identitas yang masif ini akhirnya berhasil membuat BTP kelabakan. Dia kalah dalam Pilkada Jakarta 2017 dan harus rela dipenjara dua tahun karena terbukti menistakan agama Islam.

Pada Pilpres 2019, Jokowi seperti bergantian memainkan politik identitas. Di menit-menit akhir pencalonan, Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya.

Ma’ruf adalah salah satu tokoh kunci penolakan BTP pada Pilkada Jakarta 2017. Dia lah orang yang menandatangani, dalam posisinya sebagai Ketua Umum, surat pernyataan resmi MUI Pusat yang menyatakan BTP telah menghina Al-Qur'an dan merekomendasikan agar BTP diproses secara hukum. Penunjukan Ma’ruf sebagai cawapres dianggap sebagai tanda bahwa Jokowi juga tergelincir dalam permainan politik identitas.

Di sisi seberang Jokowi, cara-cara yang dilakukan untuk menggulingkan BTP kembali diulang FPI dalam Pilpres 2019. Tapi, dengan menggandeng Ma'ruf, Jokowi paling tidak punya tameng kuat untuk menangkis kampanye FPI itu.

Jokowi-Ma’ruf sebenarnya kalah di daerah yang secara tradisional merupakan basis Islam politik seperti Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Keberadaan Ma’ruf setidaknya bisa menipiskan kekalahan Jokowi di wilayah tersebut.

Di Sumatra Barat, menurut catatan Aryojati Ardipandanto dari Badan Keahlian DPR RI, Jokowi dianggap masyarakat sebagai “capres yang berjarak dengan umat Islam.” Berbagai sosialisasi kebijakan dan pembangunan pemerintah Jokowi di Sumbar tidak mampu meyakinkan masyarakat setempat.

Dalam tulisannya berjudul "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme" (2020, PDF), Aryojati menemukan bahwa politik identitas berhasil menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang tidak ramah terhadap umat Islam.

Narasi “kriminalisasi ulama” dan “penangkapan aktivis Islam” yang digelontorkan oleh PA 212 berhasil dipercaya masyarakat. Akhirnya, Jokowi-Ma’ruf harus menderita kekalahan di Sumatra Barat.

“Meskipun di koalisi pendukung Jokowi terdapat tokoh-tokoh umat Islam, hal itu tidak mampu mencairkan kuatnya politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumbar terhadap Jokowi,” kata Aryojati.

Dengan kehadiran Ma’ruf, setidaknya Jokowi berhasil meraih suara dari 56 persen warga Nahdliyin. Angka ini meningkat 12 persen dibanding pilpres lima tahun sebelumnya. Hasilnya, meski di sebagian daerah mayoritas Islam Jokowi-Ma’ruf tidak menang, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap kalah secara nasional.

Politik identitas membuat Jokowi mau tak mau harus merangkul Ma’ruf. Setelah pilpres selesai, peran Ma’ruf sebagai wakil presiden banyak dipertanyakan publik karena seakan-akan tidak pernah mendapat tugas penting dalam pemerintahan Jokowi jilid II.

Ironisnya, setelah Pilpres 2019, Jokowi menunjukkan kegeramannya terhadap penggunaan politik identitas. Berkali-kali dia meminta agar politik identitas tidak lagi digunakan dalam pemilu, bahkan menjelang Pilkada 2020.

Namun FPI kembali mengguncang pemerintahan Jokowi dengan apa yang mereka sebut sebagai “revolusi akhlak” dan dipimpin langsung oleh Rizieq Shihab. Gerakan ini dianggap mampu menggalang massa untuk gelombang protes besar pada Jokowi.

Hanya berselang satu bulan lebih sedikit sejak wacana gerakan itu disuarakan Rizieq, FPI dibubarkan. Protes besar-besaran kepada Jokowi yang diperkirakan muncul dari gerakan ini lenyap begitu saja. Revolusi akhlak hanya jadi sejarah singkat berkelindan dengan FPI yang bubar.

FPI Kehilangan Daya Politik?

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mencatat dalam "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas" (2018, PDF) bahwa penggunaan politik identitas sebenarnya tidak efektif dalam Pemilu 2019 dibanding Pilkada Jakarta 2017.

Dalam cakupan pemilu legislatif, politik identitas tidak bisa digunakan karena calon anggota parlemen tidak mau terlibat konflik horizontal dengan calon lain yang bisa menjadi korban politik identitas dan terafiliasi dengan partai yang sama. Caleg kemudian membuat isu sendiri untuk menaikkan elektabilitas di luar politik identitas.

Penggunaan politik identitas juga tidak berpengaruh banyak pada pemilih karena masyarakat terbiasa mengikuti ideologinya masing-masing. Pemilih terbelah menjadi partai berbasis agama dan partai nasionalis. Penggunaan politik identitas hanya efektif bagi pemilih partai agama yang jumlahnya cenderung rendah.

Survei CSIS pada 2017 memperlihatkan 91,4 responden mengaku akan memilih partai nasionalis. Hanya 2,3 persen di antaranya yang berpindah kepada partai berbasis agama. Selain itu, loyalitas pemilih partai berbasis agama juga meragukan.

“Pemilih partai berbasis agama lebih rentan mengalami perpindahan. Data menunjukkan sebesar 75.7% pemilih partai berbasis agama kembali tetap memilih, dan sebesar 17.1% bermigrasi ke partai berbasis nasionalis,” catat Arya dalam laporannya.

Sedangkan untuk lingkup pemilu presiden, calon pemimpin justru fokus pada isu ekonomi dan pembangunan. Tidak heran, karena calon semua beragama Islam dan tidak ada yang beretnis Tionghoa atau beragama non-Islam, politik identitas menjadi sulit digunakan.

Dalam politik nasional, pemimpin yang masih dipercaya masyarakat adalah mereka yang dapat mencitrakan dirinya jujur, anti-korupsi, mampu membawa perubahan, dan sederhana. Kualitas macam itu dianggap pilihan tepat daripada pemimpin yang hanya mengutamakan keagamaan.

Hasil pemilu presiden, Prabowo-Sandiaga tersungkur. Sedang hasil pemilu legislatif menguatkan analisis Arya.

Partai bercorak agama Islam seperti PKS dan PAN di kubu yang didukung oleh PA 212 dan GNPF-Ulama tidak mendapat banyak efek elektoral. PKS hanya mendapat 8,21 persen suara nasional, sedangkan PAN dengan perolehan 6,84 persen.

Perolehan suara ini tidak berbeda banyak dibanding lima tahun sebelum politik identitas marak. PKS mendapat 6,79 persen suara, sementara PAN sebesar 7,59 persen. Di satu sisi, suara PKS sekilas tampak naik, tapi PDIP dan Gerindra yang merupakan partai nasionalis juga naik sekitar satu persen. PKS yang diuntungkan dari suara umat Islam ini perlu bekerja lebih keras lagi.

Politik identitas telah gagal dan di saat itu pula aksi-aksi vigilantis FPI menjadi tidak jelas arahnya. Tidak ada pihak yang merasa mendapatkan cukup keuntungan elektoral lagi dari sana.

Gerindra dan PAN telah beralih dari gerakan 212. PAN mengakui hasil pemilu serentak 2019 dan Amien yang dekat dengan kelompok PA 212 dan GNPF-Ulama memutuskan undur diri dari PAN. Gerindra, di sisi lain, telah bergabung menjadi bagian dari kekuasaan. Gerindra mendapatkan dua kursi menteri di pemerintahan baru Jokowi.

Bergabungnya Prabowo di koalisi Jokowi meninggalkan PA 212 dan gengnya. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum PA 212 yang juga Juru Bicara FPI, Slamet Maarif, menegaskan bahwa gerakan mereka tidak akan lagi menjagokan Prabowo dalam Pilpres 2024.

Prabowo yang tidak banyak mendapat keuntungan elektoral dari PA 212 dan kawan-kawan bisa jadi memang sudah selesai urusan dengan kelompok tersebut. Namun PA 212, FPI, GNPF-Ulama, dan semacamnya kehilangan dukungan besar dengan mengasingkan Prabowo. Secara politis, hanya PKS yang masih punya kedekatan politik dengan mereka. Nyatanya hubungan dengan PKS itu tidak bisa menghalangi pemerintah menghabisi FPI yang sudah kehilangan kekuatan secara politik.

Editor: Ivan Aulia Ahsan