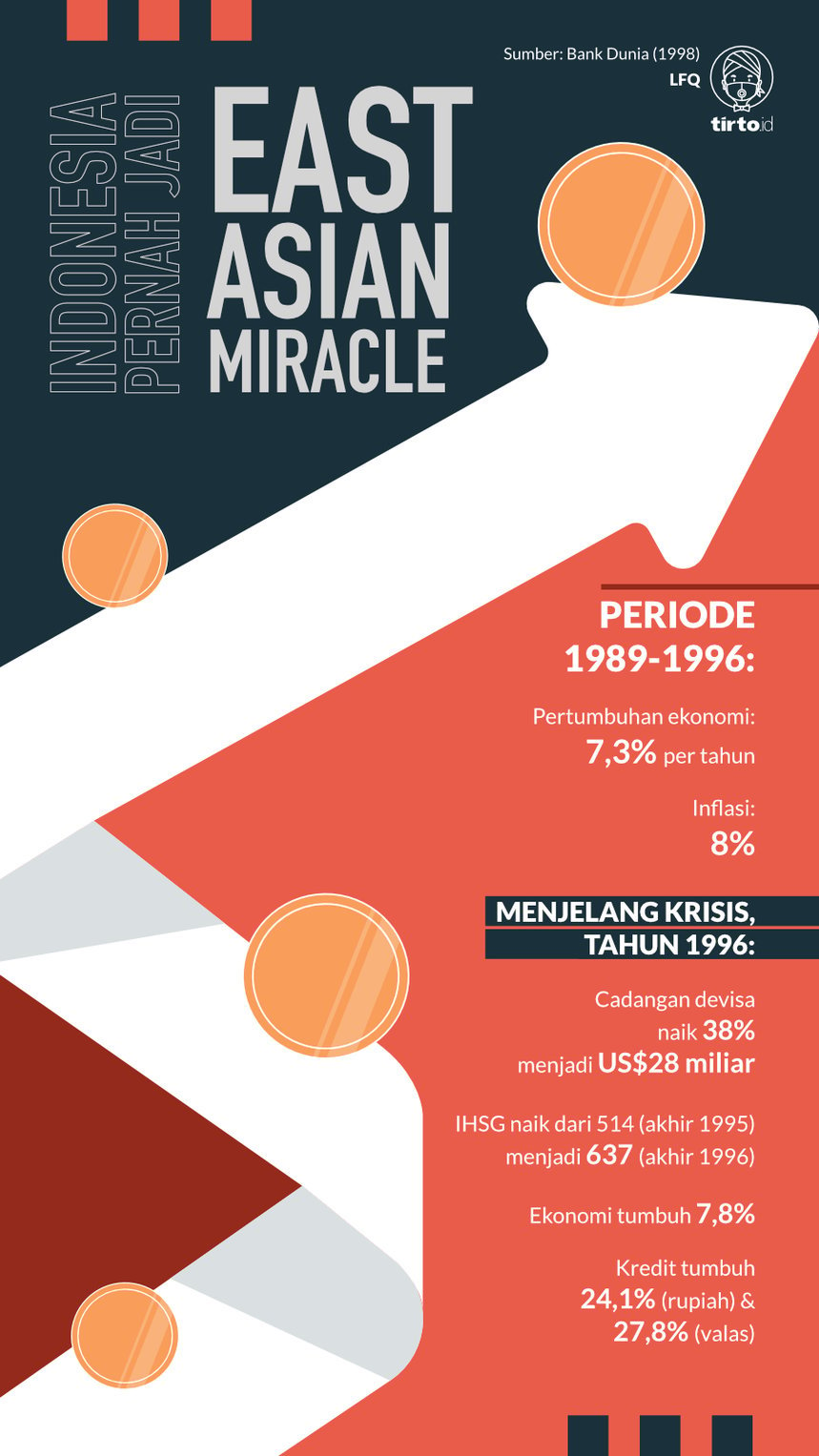

tirto.id - Krisis akibat jatuhnya harga minyak pada era 1980-an berhasil dilewati. Setelah itu, ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat. Periode 1989 hingga 1996 menjadi tahun-tahun terbaik ekonomi Indonesia. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 1995, ketika ekonomi mampu tumbuh 8,2%. Menurut catatan Bank Dunia, ekonomi rata-rata bisa tumbuh 7,3% per tahun selama periode tersebut. Angka ini belum bisa tercapai lagi pada dekade-dekade berikutnya, termasuk di era pemerintahan Joko Widodo.

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada periode tersebut, Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam “The East Asian Miracle” dalam laporannya (PDF) yang dipublikasikan pada 1993. Dalam publikasi ini, Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam kelompok elit “High Performing Asian Economies" (HPAEs). Ada delapan negara yang masuk kelompok ini karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat selama periode 1965-1990.

Delapan negara itu adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. PDB per kapita riil negara-negara tersebut dua kali lipat selama periode 1965-1990. Capaian itu dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan perbedaan pendapatan.

Di Balik Pujian Bank Dunia

Bank Dunia menyebut ada delapan karakteristik negara-negara yang masuk dalam “East Asian Miracle” ini. Salah satunya adalah pertumbuhan ekspor manufaktur yang lebih tinggi. Pada periode ini, sektor manufaktur Indonesia memang tumbuh pesat, bahkan berhasil mengalahkan negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, Thailand.

Van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010, Antara Drama dan Keajaian Pertumbuhan (2012: 345) menyebut, selama periode 1986-1996, sektor manufaktur mampu tumbuh hingga 11,3%, paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Tak hanya manufaktur, sektor-sektor non-migas lainnya mampu tumbuh dengan baik. Upaya deregulasi, mengurangi ketergantungan pada minyak yang dilakukan pada era 1980-an berhasil. Industri nonmigas mampu mencetak pertumbuhan hingga 8,4%, sementara migas hanya tumbuh 1,6%. Ekspor non-migas meningkat pesat. Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016: 169) yang mengutip data Bank Dunia menuliskan, ekspor non-migas yang pada tahun 1989 hanya sebesar 14,493 miliar dolar AS, melonjak menjadi 39,591 miliar dolar AS pada 1995.

Sumbangan penerimaan pajak nonmigas juga melonjak dari 51,1% pada tahun 1989 menjadi 67,9% pada 1995. Sedangkan penerimaan pajak migas terus turun dari 42,5% menjadi hanya 20% pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 1986, penerimaan pajak non-migas hanya Rp3,15 triliun, pada 1996 melonjak menjadi Rp26,56 triliun.

Pada saat yang sama, investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) juga meningkat pesat. Tahun 1989, PMA sebesar 4.719 juta dolar AS meningkat menjadi 29.913 juta dolar AS pada 1996. Sementara PMDN meningkat dari Rp19.591 miliar menjadi Rp100.715 miliar. Pengeluaran investasi terhadap PDB melonjak dari 26,6% pada 1989 menjadi 30,5% pada 1996.

Hendar, Deputi Gubernur BI periode 2013-2016 dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar dan Kajian Buku “Penguatan Kebijakan Bank Indonesia Berbasis Data: Lesson Learned dari Krisis Ekonomi” menyebutkan laju investasi Indonesia memang pesat pada masa itu. Menurut data porsi investasi terhadap total PDB Indonesia melebihi dunia. Tahun 1990 sempat mencapai 36,1%, sementara dunia hanya 24,2%. Hingga menjelang krisis, angkanya konsisten di kisaran 30 persen, di atas dunia. Baru setelah krisis pada 1998, angkanya anjlok menjadi 16,8%, di bawah angka dunia sebesar 22,8%.

Kredit juga tumbuh pesat dengan pertumbuhan yang selalu menorehkan dua digit. Kredit valas pada tahun 1989 dan 1990 bahkan sempat melejit di atas 100% yakni 165,4% dan 155,5%. Kondisi itu membuat Bank Indonesia waspada hingga kemudian mengeluarkan aturan untuk pengetatan prinsip kehati-hatian pada 1991. Setelah keluarnya aturan tersebut, pada 1992 kredit mulai melambat. Kredit valas hanya tumbuh 26,5% dan kredit rupiah tumbuh 5%.

Namun, pertumbuhan yang melambat itu hanya berlangsung sebentar. Memasuki tahun 1993, kredit kembali tumbuh pesat di atas 20%. Sebelum krisis, kredit dalam rupiah tumbuh 24%, kredit valas tumbuh 27,8%.

Kondisi pada periode ini menyerupai tahun 1970-an, saat ekonomi melonjak karena harga minyak. Bedanya, kali ini ekonomi tidak ditopang oleh minyak melainkan sumber-sumber nonmigas. Semua berkat deregulasi ekonomi besar-besaran yang dilakukan sebelumnya. Itulah sebabnya pada periode ini, “Manajemen makro ekonomi layak dipuji,” tulis van Zanden dan Daan Marks.

Menjelang krisis, cadangan devisa Indonesia bahkan mengalami peningkatan tajam. Ini dikarenakan selama periode 1990-1996 aliran modal masuk sangat besar sehingga mampu menutupi defisit transaksi berjalan. Pada periode ini, defisit transaksi berjalan memang meningkat dari 2-3% PDB menjadi 4%. Dengan aliran modal yang sangat deras, cadangan devisa Indonesia bisa meningkat hingga 38% menjadi 28 miliar dolar AS selama 10 bulan menjelang krisis (Boediono: 181).

Gelembung Masalah

Ekonomi Indonesia memang tumbuh pesat, namun tumbuh seperti layaknya gelembung yang bisa pecah setiap saat. Hendar dalam makalahnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu disertai laju inflasi yang tinggi pula. Tahun 1993, inflasi bahkan sempat mendekati 10%, tepatnya di angka 9,8%. Inflasi baru mereda menjadi 6,5% pada 1996.

Menteri keuangan periode 1988-1993, J.B. Sumarlin melihat pada periode 1988-1993, ekonomi Indonesia sering mengalami overheated meski mencatat pertumbuhan pesat.

“Salah satunya adalah kesadaran bahwa ternyata ekonomi Indonesia terlalu cepat menjadi panas alias overheated. Hal inilah yang selalu menjadi pemicu lahirnya berbagai gebrakan dan paket kebijakan. Keduanya merupakan tindakan korektif untuk mendinginkan kondisi, sambil memberi pijakan baru dalam menata ekonomi Indonesia,” jelas Sumarlin, seperti ditulis Bondan Winarno dalam J.B. Sumarlin, Cabe Rawit yang Lahir di Sawah (2012: 282).

Tiap ekonomi tumbuh hingga 7%, inflasi ikut terkerek sehingga ekonomi menjadi “panas” dan harus “didinginkan” dengan berbagai regulasi. Kondisi ini berbeda dengan negara tetangga Indonesia yang tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi 8% tanpa mengalami overheating.

Dalam pandangan Sumarlin, ada beberapa penyebab ekonomi Indonesia cepat mengalami overheating. Pertama, belum ada budaya menabung yang kuat, masyarakat masih konsumtif. Kedua, biaya pembangunan nasional selalu lebih tinggi daripada kapitalisasi nasional. Ketiga, masih terbatasnya infrastruktur. Keempat, Indonesia belum memanfaatkan sumber-sumber daya ekonominya.

Dengan ekonomi yang tumbuh pesat, Indonesia menarik banyak investor. Likuiditas membanjir, tawaran kredit berlimpah. Dana-dana asing mengalir deras baik melalui investasi langsung maupun portofolio. Banyak perusahaan yang memanfaatkan kondisi itu. Akibatnya, rasio utang luar negeri (ULN) terhadap PDB, terutama swasta mengalami peningkatan. Tahun 1989, utang swasta hanya 13,7% PDB, utang pemerintah 42,2% PDB. Pada 1996, proporsinya hampir sama: pemerintah 24,2%, swasta 22,3%. Utang luar negeri swasta ini seperti bom waktu yang sangat membahayakan ekonomi karena sebagian besar tidak disertai dengan hedging atau lindung nilai. Inilah yang kemudian memperburuk situasi saat krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997/1998.

Boediono dalam bukunya mencatat ada dua gejala retrospektif saat ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat. Pertama, terbentuknya “gelembung ekonomi” pada sekitar tahun 1990. Kedua, lemahnya tata kelola sektor keuangan, terutama perbankan yang terjadi setelah reformasi sektor keuangan.

Boediono menjelaskan, “gelembung ekonomi” terjadi akibat tindakan irasional, dipicu oleh kondisi ekonomi yang baik. Likuiditas mengalir deras, masuk ke industri perbankan untuk mencari imbal hasil yang tinggi dan juga berupa pinjaman kepada dunia usaha. Dampaknya, rupiah terus menguat dan perbankan kelebihan likuiditas.

Likuiditas berlebih membuat perbankan leluasa mengucurkan kredit. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan di kemudian hari. Kredit mengucur deras, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

“Likuiditas yang melimpah ini adalah ‘udara’ yang terus membesarkan gelembung ekonomi,” tulis Boediono.

Gelembung ekonomi ditandai dengan melonjaknya harga properti, harga saham, dan harga aset-aset. Ia juga merembet ke sektor riil, berupa proyek-proyek investasi yang tidak layak.

Bahayanya, “gelembung ekonomi" terjadi di tengah lemahnya tata kelola sektor perbankan. Semua tertutupi oleh perkembangan yang ekonomi yang pesat.

“Tidak sedikit dari bank-bank ini akhirnya sekadar menjadi kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok bisnis untuk memperoleh dana murah untuk tujuan kelompoknya,” jelas Boediono.

Pada 1991, Bank Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan aturan baru untuk meningkatkan pengawasan perbankan. Sayangnya, upaya itu tidak cukup kuat. Industri perbankan terus tumbuh dengan pesat di tengah sistem perbankan yang lemah.

Praktik-praktik KKN Merajalela

Deregulasi perbankan dari satu sisi ternyata juga memunculkan sejumlah masalah. Celah-celahnya dimanfaatkan oleh sejumlah pemain sehingga muncul serangkaian skandal perbankan.

Pada awal 1990-an, terjadi sejumlah kasus perbankan. Salah satunya adalah kasus yang sangat legendaris yakni spekulasi valas hingga rugi ratusan miliar oleh Bank Duta. Ada pula kasus Bank Umum Majapahit Jaya (BUMJ) yang bangkrut karena salah urus, kasus Bank Summa dan Bank Sampoerna International yang terjerat utang dalam jumlah besar.

Kasus yang terjadi pada bank-bank besar tersebut mencoreng industri perbankan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang menaikkan jumlah modal disetor bank baru dari Rp10 miliar menjadi Rp50 miliar.

Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran perbankan terus terjadi. Prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik. Di kemudian hari, setelah krisis moneter terjadi, terungkap bagaimana praktik-praktik pemberian kredit kepada kroni, dan kelompok usaha melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) membuat industri ini sangat keropos hingga akhirnya kolaps saat diterpa badai krisis.

Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme memang tumbuh subur di era Orde Baru. Ia menciptakan ekonomi biaya tinggi, sekaligus praktik-praktik usaha tidak sehat.

Soeharto memberikan privilese kepada keluarga dan juga orang-orang dekatnya. Seperti monopoli cengkeh yang diberikan kepada anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Melalui Keputusan Presiden pada tahun 1992, Soeharto membentuk Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin oleh Tommy Soeharto. BPPC menjadi pengontrol satu-satunya industri cengkeh. Semua cengkeh dari petani wajib dijual ke Koperasi Unit Desa untuk nantinya dibeli oleh BPPC. Belum lagi proyek mobil nasional yang diberikan kepada anak-anaknya.

Itu hanya salah satu dari sekian banyak praktik yang menggerogoti perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun. Semua baru berakhir ketika Soeharto lengser menyusul krisis moneter yang berujung pada krisis politik.

Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997? Nantikan serial krisis ekonomi berikutnya.

=====

Mulai Rabu, 30 September 2020, redaksi Tirto.id menurunkan serial artikel bertajuk "75 Tahun RI: dari Krisis ke Krisis". Serial ini akan memuat babak demi babak krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia. Artikel ditayangkan setiap Rabu.

- Ekonomi 1960-an: Hiperinflasi & Stagnasi di Tengah Gejolak Politik

- Ekonomi RI Era 1950: Terbelit Utang, Tertekan Defisit Anggaran

- Ekonomi Awal Orba: Ganti Rezim, Ganti Haluan Ekonomi

- Cara Orde Baru Menghadapi Resesi Global Awal 1980an

- Indonesia 1970an: Kaya Minyak tapi Nyaris Pailit karena Pertamina

- Ekonomi Orde Baru 1980-an: Tancap Gas Liberalisasi

Editor: Windu Jusuf