tirto.id - Periode 1970-an kerap disebut sebagai era emas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berkat pendapatan melimpah dari minyak, Indonesia bisa mendanai pembangunannya. Defisit anggaran seperti pada periode-periode sebelumnya bukan lagi masalah. Namun, perjalanan ekonomi Indonesia saat itu juga tidak mudah.

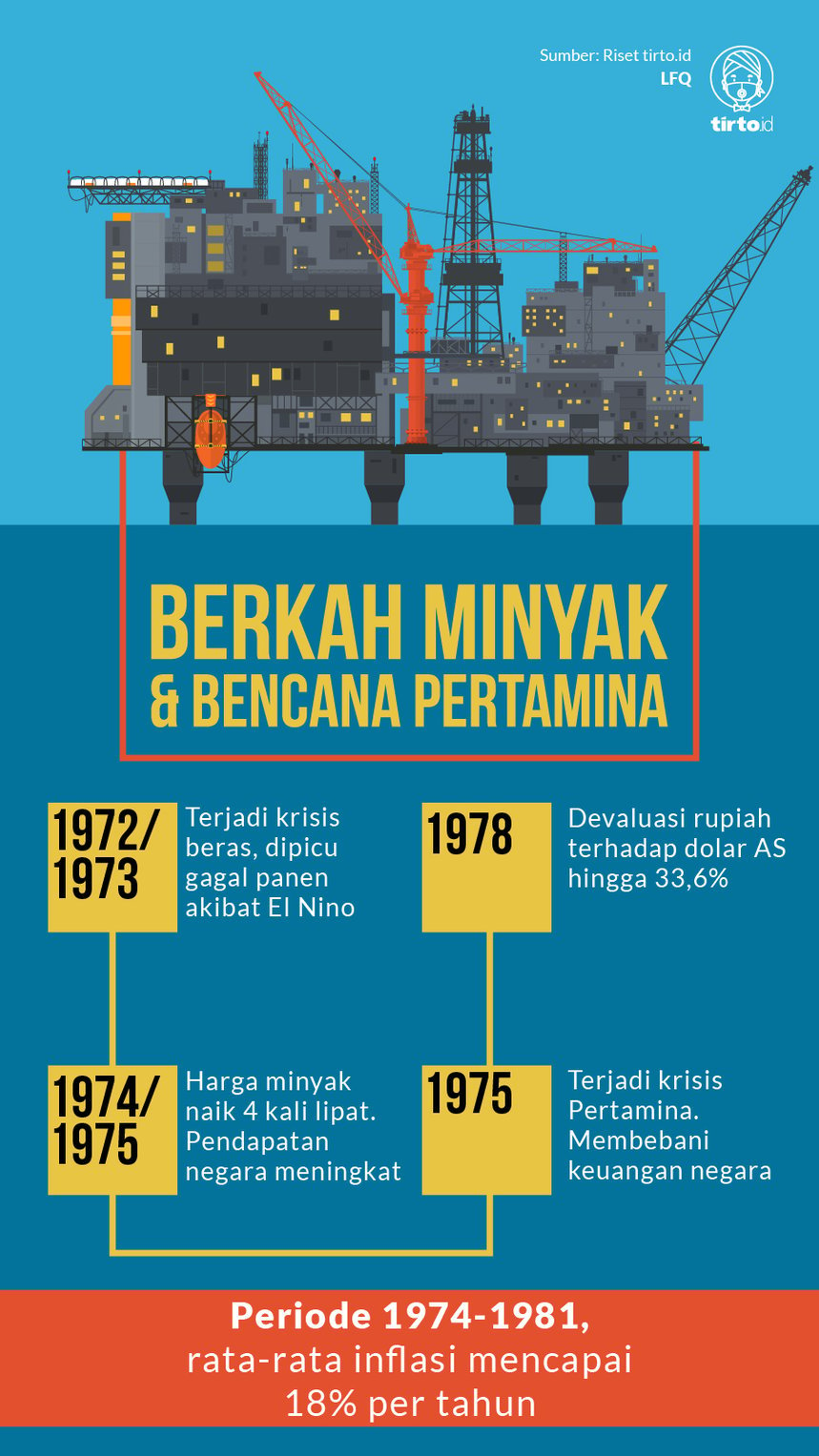

Mengawali periode 1970-an, Indonesia kembali diterpa krisis beras. Pada tahun 1972/1973 terjadi El Nino yang menyebabkan panen tanaman pangan--termasuk beras--merosot tajam. Produksi nasional tak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisinya serupa krisis beras pada 1968. Upaya menutup kebutuhan dengan impor tidak dapat dilakukan karena beras sedang langka di pasar internasional. Negara-negara penghasil utama beras juga mengalami kekeringan sehingga produksinya anjlok.

Sempat meroket dan menyebabkan masyarakat Indonesia kesusahan, harga beras baru bisa dikendalikan setelah panen raya 1973/1974. Peristiwa itu memperkuat tekad pemerintah Orde Baru untuk swasembada beras.

Memasuki tahun 1974, Indonesia tiba-tiba mendapatkan berkah luar biasa. Harga minyak dunia tiba-tiba melonjak tajam karena boikot dari negara-negara Arab. Keputusan memboikot Amerika dan menghukum negara-negara barat merupakan respons Saudi atas dukungan Barat kepada Israel dalam perang Yom Kippur melawan Mesir. Pada 1974, harga minyak melonjak dari 3 dolar AS per barel menjadi 12 dolar AS per barel.

Harga minyak kembali melonjak hingga dua kali lipat pada 1979/1980 akibat Revolusi Iran. Terjadi gangguan pada suplai minyak Iran, yang merupakan salah satu produsen utama minyak dunia. Pada saat yang sama, ekonomi dunia juga sedang tumbuh pesat sehingga permintaan melesat.

Lonjakan harga minyak secara tiba-tiba mendatangkan rezeki bagi Indonesia. Pemerintah tiba-tiba punya dana yang cukup untuk pembangunan dan investasi di berbagai bidang. Minyak mendatangkan pendapatan baik dari pendapatan ekspor maupun pajak perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.

Antara 1973/74 dan 1974/75, pendapatan negara dari minyak tiga kali lipat. Di akhir era 1970-an, pendapatan dari minyak menguasai hampir setengah dari pendapatan pemerintah, tulis Anne Booth dalam The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, A History of Missed Opportunities (1998).

Berkat kenaikan pendapatan, pemerintah bisa menaikkan gaji PNS dan guru sekolah, meluncurkan program-program baru di bidang pendidikan dan sektor kesehatan, termasuk pembangunan ribuan sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan di perdesaan.

Van Zanden dan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010, Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan (2012) menuliskan GDP riil tumbuh pada angka tahunan 7,3% antara 1972-1980, sebagian besar berkat kenaikan harga minyak. Ditambah lagi, Indonesia mendapatkan keuntungan dari peningkatan volume substansial karena upaya-upaya eksplorasi sebelumnya.

Pada masa setelah kemerdekaan, eksplorasi minyak merupakan salah satu sektor yang masih tetap terjaga karena mendatangkan pendapatan. Bruce Glassbuner dalam The Economy of Indonesia (2007) menuliskan, selama periode 1950-1963, perminyakan merupakan satu-satunya sektor yang masih mendapatkan investasi baru. Kenaikan produksi pasca-perang bahkan terus dipertahankan.

Digerogoti Krisis Pertamina

Di tengah harapan membaiknya perekonomian berkat kenaikan pendapatan dari minyak, negara dibuat susah oleh krisis di Pertamina. Pertamina melakukan ekspansi usaha besar-besaran di berbagai bidang setelah mendapatkan penerimaan yang besar dari kenaikan harga minyak. Proyek-proyek itu digarap tanpa melewati perhitungan yang matang dan uji studi kelayakan yang memadai.

Buruknya lagi, Pertamina menjalankan praktik gali lubang tutup lubang. Boediono dalam Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (2016) menyebut sebagian besar utang Pertamina merupakan utang jangka pendek. Pertamina dapat bertahan dengan cara membayar utang yang jatuh waktu dengan mengambil utang jangka pendek baru. Pertamina bisa menjalankan praktik ini karena pada waktu itu, seluruh devisa minyak pemerintah secara administratif melewati BUMN ini. Namun, pada pertengahan 1974, kondisi pasar keuangan internasional mengetat. Pertamina kesulitan mendapatkan utang baru, hingga terjadilah gagal bayar utang.

Pemerintahan Soeharto kemudian membentuk tim untuk menyelidiki utang Pertamina. Pada 1975, diketahui Pertamina memiliki utang hingga 10,5 miliar dolar AS, sebanyak 1,5 miliar di antaranya merupakan utang-utang jangka pendek. Rinciannya, utang yang berkaitan dengan Krakatau Steel sebesar 2,4 miliar dolar AS, juga utang terkait pengadaan kapal-kapal tanker samudera 3,3 miliar dolar AS. Ada pula utang dagang sebesar 2,5 miliar dolar AS.

Krakatau Steel sendiri memang menjadi beban Pertamina. Ini dikarenakan pemerintah Orde Baru menyerahkan Krakatau Steel untuk menjadi anak usaha Pertamina, dengan harapan bisa melanjutkan pembangunan pabrik baja sekaligus ekspansinya.

Bondan Winarno dalam J.B. Sumarlin, Cabe Rawit yang Lahir di Sawah (2012) menuliskan, tanda-tanda keuangan Pertamina krisis sebenernya bisa dideteksi sejak Krakatau Steel mengalami kesulitan. Pada kuartal I-1975, Krakatau Steel tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya kepada para kontraktor pembangunan. Para kontraktor minta pemerintah RI bertanggung jawab karena status KS sebagai BUMN.

Besarnya utang Pertamina jelas merupakan pukulan. Pada APBN 1975-1976, semua penerimaan negara hanya Rp2,5 triliun atau setara 6 miliar dolar AS. Seandainya seluruh penerimaan negara dialokasikan untuk membayar utang Pertamina, jumlahnya pun tidak akan cukup.

Radius Prawiro dalam Radius Prawiro, Kiprah, Peran dan Pemikiran (1998) menulis saat itu cadangan devisa Indonesia hanya 450 juta dolar AS. Sementara utang jatuh tempo Pertamina mencapai 900 juta dolar AS.

“Di sini ada semacam cross default, artinya jika ada lembaga pemerintah atau BUMN yang mempunyai utang dan tidak dapat melunasinya, maka seluruh utang lama harus dibayar. Dengan demikian, tidak ada lembaga internasional yang mau membiayai Indonesia, IGGI dan perbankan internasional bisa berhenti,” tulis Radius.

Kondisi itu sudah pasti sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia masih membutuhkan peran lembaga internasional untuk pembangunan. Indonesia juga baru saja memulihkan citranya di mata internasional, setelah sempat nyaris tidak bisa melunasi kewajiban utang di awal era Orde Baru.

Krisis utang Pertamina ini membuat pemerintah mendapatkan gugatan hukum. “Ini sebetulnya bagian paling berat dalam penanganan krisis Pertamina. Secara simultan kami harus berhadapan dengan IMM (Inter-Maritime Management) di 13 lembaga peradilan di luar negeri,” jelas JB Sumarlin, yang menjadi salah satu ketua tim khusus penanganan Pertamina, dalam buku yang ditulis Bondan Winarno.

Negosiasi utang Pertamina akhirnya berhasil dicapai. Semua kontrak pekerjaan sipil dan utang dagang yang semula mencapai 2,5 miliar dolar AS dikurangi menjadi 1 miliar dolar AS. Sementara kontrak sewa-beli kapal tanker samudra dan kapal tanker dalam negeri senilai 3,3 miliar dolar AS dibatalkan dengan ganti rugi pembatal 260 juta dolar AS. Jumlah ini diangsur selama 4 tahun.

“Antara 1976 dan 1979 diperkirakan 25-40 persen pembayaran utang luar negeri pemerintah adalah untuk membayar utang Pertamina ini,” tulis Boediono.

Krisis Pertamina memang akhirnya bisa diselesaikan setelah 4 tahun proses panjang. Namun, Anne Booth menyebut kolapsnya Pertamina tidak hanya memberikan dampak secara finansial. Upaya pemerintah Orde Baru untuk membangun reputasi internasional untuk kehati-hatian dalam manajemen ekonomi ternoda dan Indonesia kembali dikenal oleh media-media di dunia tidak bertanggung jawab dalam bidang finansial dan korupsi.

Setelah masalah Pertamina selesai, Soeharto langsung memangkas kekuasaan Pertamina. Proyek Krakatau Steel, Pupuk Kalimantan Timur senilai 2,7 miliar dolar AS dialihkan ke instansi pemerintah yang fungsional. Penerimaan negara dari kontraktor minyak asing melalui skema kontrak karya dan kontrak bagi hasil tidak lagi boleh diterima langsung oleh Pertamina, tetapi disetorkan langsung ke kas negara.

Pertumbuhan Ekonomi dan “Penyakit Belanda”

Negara-negara yang memiliki berkah berlimpah dari minyak, biasanya sulit menghindarkan diri dari “Dutch Disease” atau “Penyakit Belanda”. “Dutch Disease” merupakan istilah untuk menggambarkan booming sektor tertentu yang biasanya berasal dari sumber daya alam atau produksi tanaman komoditas yang dapat menyebabkan pelemahan sektor lain seperti manufaktur atau pertanian. Istilah yang diperkenalkan oleh The Economist pada 1977 itu mengacu pada pelemahan sektor manufaktur Belanda, setelah ditemukannya cadangan gas di Groningen.

Dampak ekstrem “Penyakit Belanda” memang tidak pernah terjadi di Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia memanfaatkan dana-dana hasil minyak tersebut untuk membangun sektor pertanian, infrastruktur dasar, serta program-program kesejahteraan sosial.

Anwar Nasution dalam A Tribute to Ali Wardhana, Indonesia’s Longest Serving Finance Minister (2015) menuliskan, salah satu capaian Ali Wardhana saat menjabat sebagai menteri keuangan adalah menghindarkan Indonesia dari “Penyakit Belanda”. Di beberapa negara kaya minyak seperti Iran dan Nigeria, penguatan mata uang nasional setelah kenaikan harga minyak mengurangi daya saing nasional di pasar dunia dan mengurangi efisiensinya. Pengurangan efisiensi nasional dan produktivitas terjadi karena penguatan nilai tukar mendorong realokasi faktor produksi dari sektor “traded” ke sektor “non-traded”.

Namun, hasil dari minyak di Indonesia digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. “Uang minyak” selama Orde Baru juga digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui ekspansi perbaikan infrastruktur, termasuk pertanian dan infrastruktur perdesaan, pembangunan sekolah dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan.

“Semua proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kesenjangan pendapatan kemiskinan, kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas petani, UMKM, dan juga pengrajin,” tulis Anwar Nasution.

Menurut Van Zanden dan Marks, Indonesia terhindar dari “Penyakit Belanda ini”. Salah satunya terlihat dari capaian swasembada beras pada 1985. Pada 1979, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar dunia. Namun, enam tahun kemudian, swasembada beras bisa dicapai dengan produksi berhasil mencapai 39 juta ton, dan tidak ada impor.

Hal itu terjadi karena Indonesia bisa menahan diri untuk tidak membelanjakan pendapatan minyaknya dalam proyek-proyek besar industrial dan konstruksi yang ambisius. Indonesia membelanjakannya juga untuk memperbaiki infrastruktur untuk melayani kelompok pemangku kepentingan kecil di sektor pertanian. Hasilnya, tulis van Zanden dan Daan Marks, mengutip Anne Booth, berupa “Revolusi Hijau”. Puncak dari Revolusi Hijau ini berlangsung pada periode 1978-1981, saat output pertanian, khususnya beras tumbuh hingga 6,1%.

Sementara, Boediono melihat gejala “Penyakit Belanda” sempat menghinggapi Indonesia, dengan melihat pada komposisi PDB dan ekspor. Ia menilai, penerimaan migas yang besar membuat pemerintah lengah mengembangkan sumber-sumber penerimaan non-migas (pajak). Ketimpangan sumber penerimaan negara ini menimbulkan masalah fiskal yang merepotkan ketika harga minyak anjlok. Boom minyak juga dinilai melengahkan Indonesia untuk mendorong ekspor non-migas.

Sektor-sektor swasta tidak didorong untuk bisa bersaing tanpa mengandalkan dukungan pemerintah. Dampak lainnya dari boom minyak adalah membuat lengahnya disiplin pengujian kelayakan proyek di departemen dan juga BUMN. Kasus Pertamina merupakan salah satu contohnya.

“Dampak-dampak negatif ini menjadi masalah-masalah nyata yang harus dihadapi dan diatasi ketika harga minyak berbalik arah pada dasawarsa 1980-an,” tulis Boediono.

Booming minyak memang membawa dampak positif pada investasi di era 1974-1981. Namun, ada masalah dalam pengelolaan stabilitas ekonomi. Prinsip “anggaran berimbang” bukan kebijakan terbaik karena kenaikan penerimaan negara dari minyak harus dipakai habis (pada tahun yang sama). Situasi ini menciptakan dua tekanan ekonomi: tekanan inflasi dan tekanan impor.

Anne Booth menilai, pemerintah memang menghadapi dilema terkait pendapatan minyak ini, antara menghabiskannya di dalam negeri atau menyimpannya sebagian. Opsi menghabiskan pendapatan minyak dalam negeri untuk belanja pemerintah memang bisa menumbuhkan perekonomian. Namun, pada saat yang sama akan memunculkan tekanan inflasi. Nyatanya, pada periode 1974-1981, rata-rata mencapai 18% per tahun.

Devaluasi

Pada 1978, pemerintah melakukan devaluasi. Kebijakan ini mendapatkan sorotan karena dinilai tidak perlu, mengingat kondisi perekonomian Indonesia sedang baik, termasuk dari sisi ekspor. Tak hanya itu, cadangan devisa juga cukup besar. Idealnya, devaluasi dilakukan saat cadangan devisa sudah sangat menipis. Faktor lain yang membuat devaluasi sebagai kebijakan salah adalah selesainya krisis Pertamina yang menyebabkan keuangan negara terkuras juga sudah tertangani.

Namun, pemerintah memiliki alasan berbeda. Radius Prawiro menjelaskan, devaluasi dilakukan karena terjadi kemacetan dalam ekspor non-migas yang sebagian besar berupa barang-barang hasil pertanian. Kemacetan ekspor dikhawatirkan menimbulkan kegagalan pembayaran kredit.

November 1978, pemerintah mendevaluasi rupiah dari Rp415 menjadi Rp650 per dolar atau sekitar 33,6%. Setelah kebijakan, ekspor non-migas meningkat dari maksimal 3,4 miliar dolar menjadi 5,5 miliar dolar.

Pemerintah Indonesia menyebut devaluasi untuk meningkatkan daya saing. Namun pada dasarnya, hal itu dilihat sebagai upaya proteksionis.

“Sepertinya waktu itu devaluasi dilakukan atas dasar struktural ketimbang landasan neraca pembayaran,” tulis Anne Booth.

Di era 1980-an, devaluasi juga kembali dilakukan beberapa kali akibat resesi dunia yang ikut melukai ekonomi Indonesia. Namun, tidak semua kebijakan devaluasi berjalan mulus. Devaluasi pada 1986 bahkan berujung pada kekacauan ekonomi.

Bagaimana kisahnya? Nantikan pada serial krisis ekonomi Tirto berikutnya.

==========

Mulai Rabu, 30 September 2020, redaksi Tirto.id menurunkan serial artikel bertajuk "75 Tahun RI: dari Krisis ke Krisis". Serial ini akan memuat babak demi babak krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia. Artikel ditayangkan setiap Rabu.

Editor: Windu Jusuf