tirto.id - Di era Orde Baru, praksis kepemimpinan harus dilihat lewat kultur Jawa dengan bumbu paternalismenya. Negara adalah rumah, dengan Soeharto sebagai bapaknya. Sementara rakyat dianggap sebagai anak.

Praksis ini penuh konsekuensi. Dalam hubungan paternalisme Jawa, anak dilarang menentang bapak. Sebagai kepala rumah tangga, titah bapak dinilai mutlak.

Seturut Dhurorudin Mashad dalam Menggugat Penguasa: Ing Ngarsa Ngumbar Angkara (1999), rakyat harus bersikap mikul dhuwur mendhem jero. Boleh jadi filosofi demikian menjelma jadi paksaan. Rakyat dijinakkan lewat kebijakan dan praktik yang membatasi ruang gerak berekspresi.

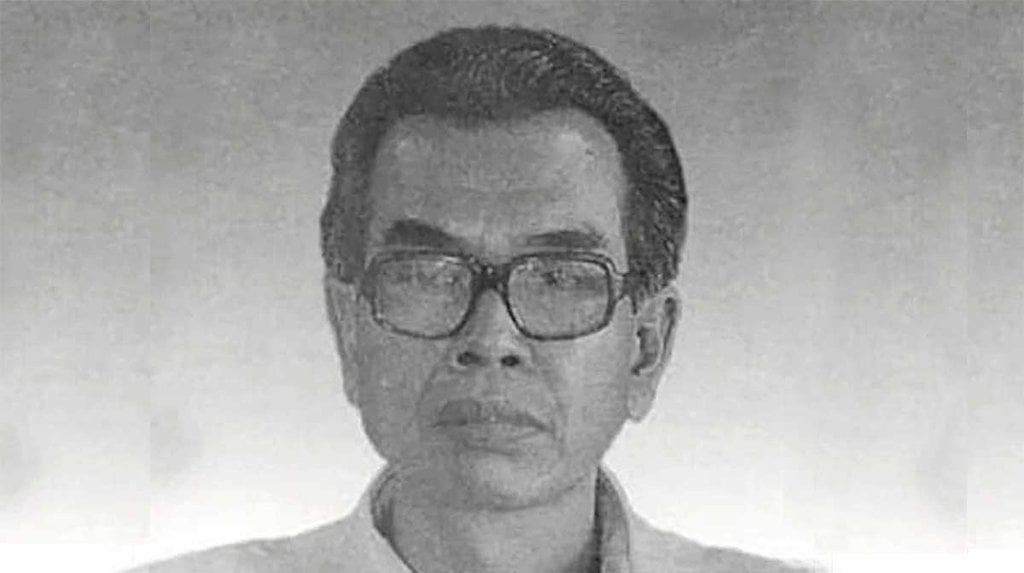

Begitu kiranya yang terjadi saat Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di rezim Soeharto. Dia pernah membikin kebijakan yang membuat mahasiswa berang.

Baru dua minggu dilantik jadi menteri, Daoed Joesoef meluncurkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan itu dituangkan lewat SK No. 0156/U/1978 yang ditandatangani pada 19 April 1978.

Satu bulan berikutnya, giliran Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) menyusul. Konsep ini merupakan hasil dari instruksi Dirjen Dikti yang menginginkan lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi "ditata ulang". Kebijakan ini baru dikukuhkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 Februari 1979 lewat No. 037/U/1979.

Menruut catatan Marwan Saridjo dalam Tragedi Daoed Joesoef: Catatan Atas Otobiografi Dia dan Aku (2007), NKK dimaksudkan oleh pemerintah untuk menormalkan kembali kampus sebagai lembaga ilmiah. Kampus harus bebas politik. Sementara BKK adalah upaya praktiknya, dengan mereformasi organisasi mahasiswa intrauniversiter yang diorientasikan hanya pada proses belajar dan mengajar.

Dalam praktiknya, kebijakan NKK/BKK dinilai sebagai tonggak awal kegamangan politik. Intelektual dan daya kritis mahasiswa dipaksa tiarap. Sementara itu, Sang Bapak terus mengawasi tumbuh kembang anaknya dari singgasana istana.

Gerakan Mahasiswa Melatarbelakangi NKK/BKK

Kegamangan politik kampus tidak muncul tiba-tiba. Dia lahir dari urat nadi yang dipaksa dingin. Tetapi sejatinya, yang dilakukan Soeharto adalah bentuk meninabobokan anaknya.

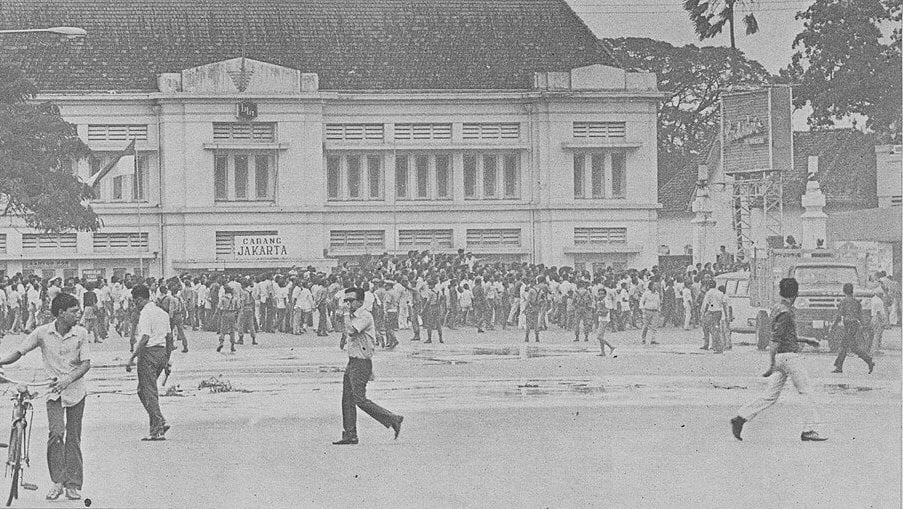

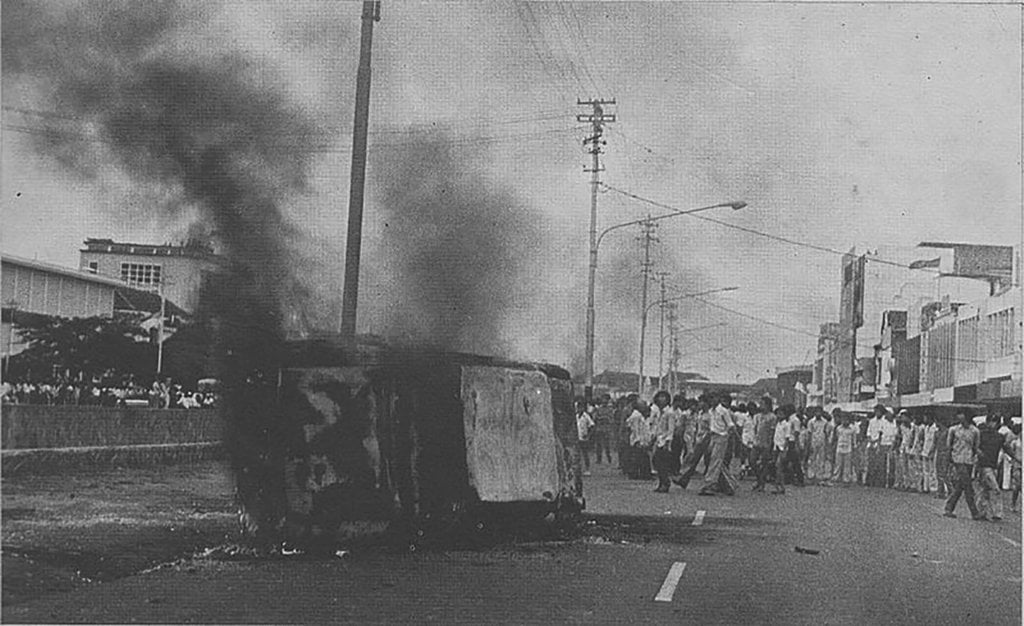

Saat kerusuhan terjadi dalam demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), terdapat agenda susupan dan intervensi dari pemerintah. Sebagaimana tulis Dede Suryadi dalam “Proses lahir dan kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1980” (1999), ada dua sosok yang memainkan peran sebagai dalang kerusuhan, yakni Ali Moertopo dan Soemitro.

Mereka disebut-sebut berupaya mendekatkan diri ke lingkaran dalam istana. Namun nasib apes justru mereka rasa. Soemitro dicopot jabatannya dari Pangkopkamtib. Sementara Ali Moertopo yang menjadi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, lembaganya dibubarkan. Dia dimutasi tugas sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).

Namun bukan mereka sebetulnya yang menjadi korban utama, melainkan mahasiswa dan gerakan aktivis muda.

Widiarsi Agustina menyebut, dari sekitar 6.000 demonstran yang turun ke jalan, 775 orang ditahan. Korban jiwa turut berguguran, 120 orang luka ringan, 17 luka berat, dan 11 di antaranya meninggal dunia.

Di antara aktivis yang ditangkap adalah Hariman Siregar, ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UI yang mengoordinasi aksi. Lalu Soebandio Sastrosatomo, kader Partai Sosialis Indonesia (PSI), aktivis HAM Adnan Buyung Nasution dan J.C. Princen, serta akademisi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Protes kedua menggema setelah masa jabatan DPR/MPR hasil pemilu 1971 berakhir pada 9 September 1977. Kondisi ini dimanfaatkan oleh gerakan mahasiswa untuk segera membentuk konsolidasi DPR tandingan.

Tujuan utamanya, mencegah Soeharto terpilih kembali dalam pencalonan presiden berikutnya.

Dengan cepat dan sporadis, muncul gerakan mahasiswa di berbagai daerah. Mereka turut menolak SK Menteri P dan K RI No. 028/U/1974 yang dikeluarkan Sjarief Thayeb, Menteri P dan K saat itu. SK ini dianggap melemahkan posisi mahasiswa.

Perguruan tinggi dimungkinkan memiliki kewenangan kuat mengendalikan gerakan mahasiswa. Aktivisme dibatasi, diskusi politik dianggap tabu, dan seluruh kegiatan keorganisasian harus mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi.

Namun kebijakan-kebijakan demikian tak membuat nyali mahasiswa surut. Mereka semakin berani dan mengancam hendak menjatuhkan Soeharto apabila ia kembali dipilih untuk ketiga kalinya sebagai presiden.

Merespons demikian, Orde Baru mencetuskan SK Pangkopkamtib No. 02/Kopkam/1978 tanggal 21 Januari 1978. Isinya berupa pembekuan Dema yang dianggap pemerintah jadi biang kerok intrik negara.

Kebijakan itu disusul dengan konsep sistematis yang lahir beberapa waktu setelahnya. Setelah Daoed Joesoef menggantikan Sjarief Thayeb yang dicap "gagal" menyelesaikan normalisasi kampus.

Mahasiswa Menentang NKK/BKK

Sejak diwacanakan, NKK/BKK sudah menuai polemik. Kontrol ketat dan pengawasan kegiatan mahasiswa adalah senjata utamanya. Bila ketahuan melawan, hukuman berupa skorsing sampai pemecatan akan diberlakukan.

Sejumlah kampus jadi perpanjangan tangan penguasa. Sementara itu bagi kampus, tugas mereka sederhana, melucuti gerakan mahasiswa.

Jelaslah kondisi demikian membuat mahasiswa merasa tidak nyaman.

Pada 3-4 November 1979, mahasiswa UI memutuskan mengokupasi ruang-ruang kampus. Mereka menginap, membuka mimbar bebas dengan orasi protes bertalu-talu. Di samping itu, sebagai aksi simbolik, bendera diturunkan setengah tiang.

Namun aksi tersebut justru berbalas pelik.

Menukil kembali Dede Suryadi, pada 28 April 1979, Rektor UI Mahar Hardjono mengeluarkan surat larangan AD/ART Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM). Selain itu, Dema dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dibubarkan.

Di UGM, gelombang protes 16 koordinator Dema menggeruduk rektor. Aksi ini pernah dilaporkan oleh surat kabar Merdeka tanggal 15 Juni 1978.

Mereka menuntut kebijakan pembubaran Badan Keluarga Mahasiswa (BKM) oleh rektor dicabut. Bagi demonstran, normalisasi lewat NKK/BKK tidak berhak mengintervensi kepentingan yang dibuat dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa.

Kemudian aksi disusul oleh aliansi 12 perguruan tinggi se-Bandung. Mereka menyebut-sebut soal misi perguruan tinggi, yang lebih akrab disebut sebagai “Tri Dharma Perguruan Tinggi”.

Semboyan ini berisikan 3 poin utama yang wajib digeluti oleh setiap lapisan yang mengatasnamakan civitas academica, yakni (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

DPR Turut Bereaksi

Bukan hanya mahasiswa yang bersuara, tetapi juga para agen pemerintah yang selama ini mahasiswa kira hanya bisa menjilat kekuasaan. Mereka adalah DPR, institusi yang dianggap mahasiswa sebagai biang keladi rusaknya demokrasi.

Edward Aria Jalu Taufan Putera dalam “Pengekangan Gerakan Mahasiswa” (2018) menyebut, Komisi IX DPR menentang legalitas hukum SK Menteri yang mengesahkan NKK/BKK. Menurut mereka, seharusnya kebijakan yang mengatur sistem pendidikan nasional harus diproses lewat skema undang-undang, bukannya lewat SK Menteri.

Selain itu, DPR menganggap Menteri P dan K tidak mengakomodasi saran mereka. Isi NKK/BKK bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karena itu, DPR mengajukan hak interpelasi. Sebanyak 25 orang (21 anggota Fraksi Partai Pembangunan dan 4 anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ) menyusun gugatan pada 24 November 1979. Di bawah usulan, tertera nama terang H. M. Sjafi’i dari fraksi PP, yang sekaligus menjadi juru bicara.

Namun gugatan mereka memakan waktu yang cukup lama. Pembahasan mereka baru rampung pada 11 Februari 1980 dalam sebuah sidang paripurna.

Achmad Suhawi dalam Gymnastik Politik Nasionalis Radikal: Fluktuasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (2009) menyebutkan, sidang paripurna diikuti oleh 382 anggota DPR. Dihadiri pula oleh 40 mahasiswa sebagai peninjau acara, dengan 500 lebih sisanya berjaga-jaga di ruang lobi gedung DPR/MPR mengamankan sidang.

Hasil pleno menyatakan, sebanyak 101 anggota menyepakati usulan hak interpelasi, sementara 279 anggota menolak. Mereka yang menolak kebanyakan dari Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Akbar Tanjung, juru bicara fraksi yang menolak menyesalkan pengajuan interpelasi ini. Ia menyebut jika pembahasan interpelasi dinilai lambat, lantaran praktik NKK/BKK sudah terlangsung selama satu setengah tahun.

Selain itu, ia menganggap bahwa intrik antara birokrasi kampus dengan mahasiswa hanyalah kabar bohong. Dia mengecap para interpelator hanya mengangkat riak kecil di tengah samudra, sebagai dorongan menyulut protes dan eksploitasi emosional.

Dengan demikian, sebab kalah suara, interpelasi dinyatakan gagal. Secara substansial, NKK/BKK terus berlaku.

Namun setidaknya, sebagaimana tulis Affan Gaffar dalam Merangsang Partisipasi Politik Rakyat (1998), ini adalah salah satu terobosan baru bagi DPR untuk kembali mendapat citra. Sebab selama itu, DPR dianggap jarang melibatkan publik dalam pemufakatan kebijakan.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Irfan Teguh Pribadi