tirto.id - Sejumlah pemerintah daerah membatalkan rencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada awal 2021. Keputusan ini, bagi beberapa kalangan, melegakan karena mengurangi risiko anak terpapar COVID-19. Tapi, di sisi lain, anak dan orang tua harus kembali bergumul dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias belajar online yang menurut mereka menjemukan.

Berdasarkan data Satgas, pada Minggu 3 Januari secara kumulatif ada 765.350 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Positivity rate sedang tinggi-tingginya: dari 27.778 orang yang dites, 24,75 persen atau 6.877 di antaranya positif. Angka ini jauh di atas batas ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 5 persen.

Sebanyak 2,7 persen dari total kasus merupakan balita dan 8,8 persen anak-anak. Sebanyak 591 atau sekitar 2,6 persen dari total kematian yang mencapai 22.734 adalah anak-anak.

Salah satu pihak yang mensyukuri keputusan pembatalan sekolah tatap muka adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Arman B. Pulungan. Arman bilang sulit memastikan anak-anak bakal menerapkan protokol kesehatan karena mereka pada dasarnya masih dalam tahap pembentukan perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan.

Selain itu, “menimbang dan memperhatikan panduan dari WHO, publikasi ilmiah, publikasi di media massa, dan data COVID-19 di Indonesia pada saat ini, maka IDAI memandang bahwa pembelajaran melalui sistem jarak jauh (PJJ) adalah hal yang lebih aman,” kata Aman pada 3 Desember lalu.

Pengalaman negara lain, kasus COVID-19 langsung melonjak setelah pembelajaran tatap muka diterapkan kembali. Misalnya di Korea Selatan. Di sana sekolah sempat dibuka pada akhir Mei. Tak berselang lama penambahan kasus melonjak hingga 79 per hari--tertinggi dalam dua bulan terakhir. Sebagian besar kasus terjadi di sebuah perusahaan e-commerce. Setelah ditelusuri, seorang siswa di Seoul yang ibunya bekerja di perusahaan tersebut terinfeksi COVID-19.

Hal serupa juga terjadi di Perancis.

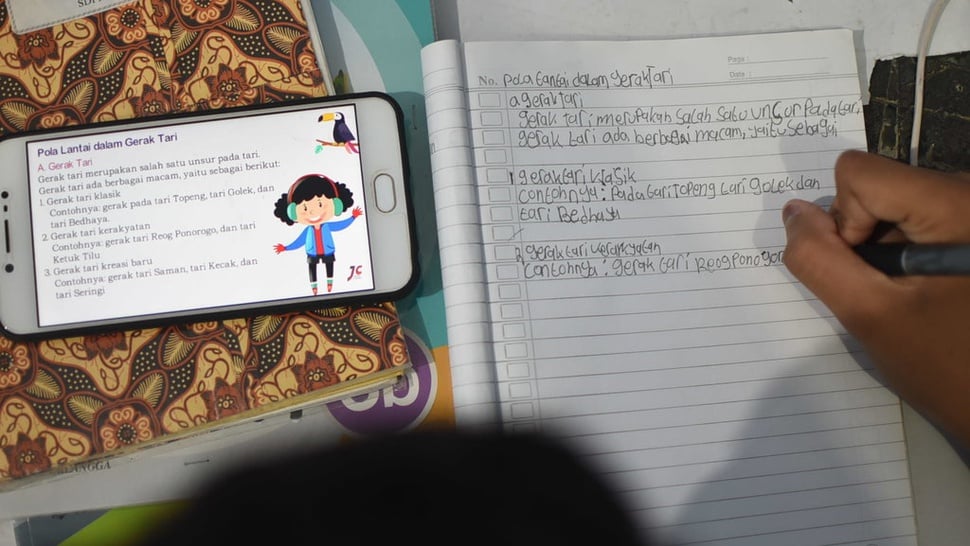

Susi, 45 tahun, ibu dari dua anak yang masih sekolah masing-masing di bangku SMA dan SMP, mengaku kadang ingin anaknya kembali ke sekolah meski paham betul sedang pandemi. Ia menilai pembelajaran di rumah sama sekali tidak efektif. Pada akhirnya menurutnya justru orang tua yang harus “kembali bersekolah.”

“Guru kasih tugas aja, tapi enggak ngajarin. Mending di sekolah aja, seenggaknya anak-anak belajar,” kata dia kepada reporter Tirto, Senin (4/1/2021).

Hal itu pun diamini Yudha, 16 tahun. Dia bilang guru kerap tidak memberikan materi pembelajaran melainkan langsung memberikan tugas dalam tenggat yang singkat. Dalam sehari dia bisa mendapat 2-3 tugas yang kadang harus selesai dalam waktu dua hari, untung-untung seminggu. Orang tua pun minim memberi bantuan karena mereka biasanya telah lupa materi pelajaran SMA.

“Komunikasi dengan guru dan teman-teman juga jadi susah. Belajarnya jadi monolog,” kata dia kepada reporter Tirto, Senin.

Apa yang dirasakan Yudha sama dengan pengalaman banyak siswa lain. Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Desember lalu, 78,17 persen dari 62.448 siswa setuju pembelajaran tatap muka kembali digelar. Sebanyak 57 persen mengaku banyak materi pelajaran yang sulit diajarkan secara daring, 25 persen mengaku jenuh dengan pembelajaran daring, 7 persen mengaku rindu dengan kawan-kawan, dan 3 persen ingin berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling.

Angka ini meningkat dari survei serupa pada Juli. Ketika itu hanya 63,7 persen siswa menyatakan setuju sekolah tatap muka.

Mereka mengaku ingin mengikuti pembelajaran tatap muka minimal satu kali dalam seminggu, dimulai dari kelas tertinggi di setiap jenjang. Selain itu, pembelajaran tatap muka dikhususkan untuk materi yang bersifat praktik atau sangat sulit dijelaskan secara virtual atau membutuhkan tanya jawab.

“Semua mata pelajaran pasti ada materi yang mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Jadi materi yang mudah, sedang, bisa diberikan secara daring tapi materi yang sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring. Kalaupun diberikan kemungkinan tidak optimal,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti kepada reporter Tirto, Senin.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur pun mengakui, di samping masalah klasik seperti ketersediaan gawai atau kemampuan pemenuhan kuota internet, kualitas PJJ jadi buruk karena banyak guru yang gagal beradaptasi sehingga model pembelajarannya sekadar memindahkan buku catatan ke media online, atau memburu siswa dengan tugas yang bertumpuk.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sendiri bukan tanpa upaya. Pada November lalu, Mendikbud Nadiem Makariem menerbitkan kurikulum darurat yang pokoknya menghapus sejumlah kompetensi dasar sehingga pembelajaran jadi lebih ringan baik bagi murid atau guru. Instrumen asesmen pun diberikan sehingga guru tidak kesulitan menilai siswanya. Namun, Mansur menyebut sosialisasi di lapangan tidak berjalan baik. Berdasarkan survei FSGI, tidak sampai 50 persen sekolah yang menggunakan kurikulum itu.

“Banyak sekolah yang tidak tahu apa itu kurikulum darurat sehingga menganggap ganti kurikulum tentu makin ‘ribet’, padahal sebenarnya itu adalah kurikulum yang disederhanakan. Mestinya Kemdikbud langsung mengedarkan kurikulum darurat dan wajib diterapkan di semua sekolah,” kata Mansur kepada reporter Tirto, Senin.

Penulis: Mohammad Bernie

Editor: Rio Apinino