tirto.id - Awal tahun 2018 ini, ada beberapa tokoh agama di Indonesia mengalami penyerangan, yakni K.H. Umar Basri (27 Januari, Kab. Bandung), Ustaz Prawoto (1 Februari, Bandung), dan Romo Prier (11 Februari, Sleman). Meski masyarakat masih perlu menunggu hasil penegakan hukum dari aparat yang berwenang, beragam aksi kekerasan itu sudah banyak dikaitkan dengan situasi intoleransi masyarakat. Secara khusus, intoleransi yang disorot adalah intoleransi antar-penganut agama.

Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, oleh PBB dalam "Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief", diartikan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.

Lantas bagaimana data terkait situasi toleransi di Indonesia?

Sebenarnya, tidak ada data yang komprehensif untuk menunjukkan kondisi ini. Data yang ada umumnya merupakan indikator ataupun survei persepsi atas praktik yang terjadi.

Melihat Tingkat Toleransi di Indonesia

Social Progress Imperative merilis laporan tahunan Social Progress Index yang melihat kualitas kemajuan sosial suatu negara. Penilaian dilakukan atas tiga faktor utama, yaitu basic human needs, foundations of wellbeing, dan opportunity. Ketiga faktor tersebut dijumlahkan dengan angka 100 sebagai nilai tertinggi.

Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor opportunity. Skor yang tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.

Bila dirinci, komponen toleransi dan inklusi memiliki subkomponen, yaitu toleransi terhadap imigran, toleransi terhadap homoseksual, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, toleransi beragama, dan jaringan keamanan masyarakat. Dari lima subkomponen tersebut, skor terendah ada pada toleransi beragama dengan nilai sebesar 2,0.

Konteks skor yang bernilai lebih kecil pada tahun 2014 dan 2016 dari laporan tahunan Social Progress Index merupakan tahun politik di Indonesia. Momentum politik di 2014 adalah pemilu presiden yang diselenggarakan pada bulan Juli, sedangkan huru-hara politik di 2016 terkait persiapan pilkada serentak 2017. Kala itu, DKI Jakarta menjadi sorotan utama sebab persaingan antar-calon sarat dengan sentimen agama dan ras.

Pertarungan dalam pemilu seringkali menggunakan isu identitas untuk kampanye, mobilisasi massa, dan menjatuhkan lawan politik. Menguatnya isu identitas (suku, agama, ras) memungkinkan peningkatan situasi intoleran di Indonesia.

Namun, unsur toleran dan tidak toleran termasuk dalam penilaian bagaimana situasi politik dan demokrasi di suatu negara dilihat. Soal ini, menurut laporan Democracy Index dari The Economist Intelligence Unit, kemunduran demokrasi di Indonesia ini terjadi setelah Pilkada DKI Jakarta. Terkait dengan momen Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang berasal dari kelompok minoritas, dipidana dalam kasus penodaan agama.

Berdasarkan laporan tersebut, indeks demokrasi di Indonesia memperlihatkan tren menurun dari 2014 hingga 2017. Pada 2014, tercatat nilai indeks sebesar 6,95 dan naik menjadi 7,03 pada 2015. Namun, angka ini terus turun menjadi 6,97 pada 2016 dan turun sangat signifikan di 2017 dengan skor 6,39. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan performa terburuk pada 2017, turun 20 peringkat dari ranking ke-48 menjadi 68 di tingkat global.

Data Democracy Index dari The Economist Intelligence Unit itu diperkuat juga dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menunjukkan bahwa Pilkada DKI memiliki pengaruh yang menyebabkan turunnya Indeks Demokrasi DKI Jakarta pada 2016, yaitu dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016—atau turun sebesar 14,47 persen. Penurunan ini paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Padahal, pada 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Demokrasi paling tinggi di Indonesia dengan angka 85,32 persen.

Sorotan atas yang terjadi di Pilkada Jakarta melalui dua hasil laporan di atas menunjukkan bahwa faktor politik bisa mempengaruhi isu dan sentimen terhadap agama. Pemilu memungkinkan politisasi agama terjadi.

Bukan Hanya Jakarta

Selain DKI Jakarta dan kasus yang terkait dengan kegiatan pemilu, kota lain yang dianggap memiliki tingkat toleransi yang rendah adalah Bogor. Hal itu tercantum di Indeks Kota Toleran (IKT) yang dilansir oleh Setara Institute. Data ini tentu tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya informasi utuh mengenai situasi toleransi. Data ini membantu dalam melihat indikasi tertentu atas situasi intoleransi yang sedang terjadi.

Laporan IKT disusun berdasarkan praktik-praktik toleransi di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta menyandingkannya dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan.

Obyek studi diambil dari 94 kota di Indonesia, dengan catatan kota-kota administrasi di DKI Jakarta digabung sebagai kota DKI Jakarta. Pemilihan kota sebagai obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan diasumsikan lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Dalam mengukur IKT, Setara Institute menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama.

Pada 2015, Kota Bogor menempati urutan terbawah dengan skor 5,21. Di posisi kedua adalah Bekasi dengan nilai 4,68 dan pada posisi ketiga ada Banda Aceh dengan nilai 4,58. Dari laporan, terlihat bahwa mayoritas kota yang tergolong tidak toleran berada di pulau Jawa: enam dari sepuluh kota merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat dan dua kota dari provinsi Banten.

Padai 2017, posisi kota Bogor bergeser ke peringkat ketiga dengan skor 3,05. Kota paling tidak toleran tahun 2017 adalah DKI Jakarta dengan skor 2,30. Peringkat kedua ditempati oleh Banda Aceh dengan skor 2,90. Selain Jakarta, ada beberapa kota baru yang dinilai tidak toleran pada indeks 2017, yaitu Cilegon, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Padang.

Setara Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada 2016 dengan 270 bentuk tindakan. Sebanyak 123 tindakan pelanggaran dilakukan oleh aktor negara dalam bentuk aktif, seperti pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan, dan 17 peristiwa merupakan tindakan pembiaran. Selain itu, terdapat 130 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara dengan pelaku tertinggi adalah kelompok warga sebanyak 42 tindakan.

Pada 2017, terdapat 155 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tercatat dengan 201 bentuk tindakan. Sebanyak 75 tindakan pelanggaran melibatkan aktor negara, yaitu 71 berbentuk tindakan aktif, 3 tindakan by rule, sementara 1 tindakan lainnya merupakan tindakan pembiaran. Sebanyak 126 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara dengan pelaku tertinggi adalah kelompok warga, yakni 28 tindakan.

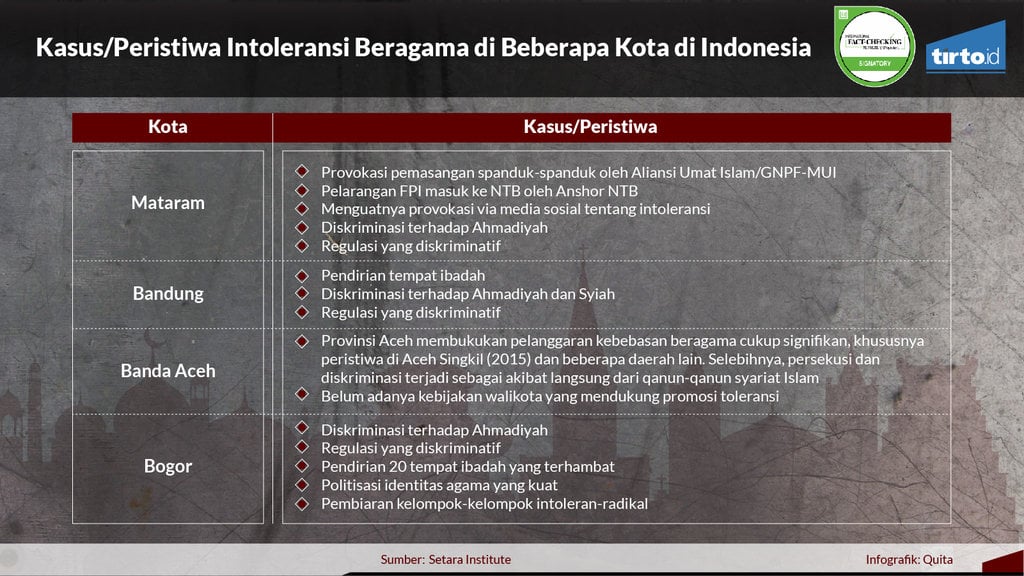

Pada tabel di bawah ini, terdapat beberapa kasus/peristiwa terkait praktik intoleransi di beberapa kota di Indonesia. Praktik-praktik intoleransi dimulai dari penyebaran informasi yang salah dan kebencian atas suatu kepercayaan, pembatasan hak asasi manusia terhadap kepercayaan tertentu, mendevaluasi agama/kepercayaan lain sebagai tidak berharga atau jahat, dan pembiaran terhadap kelompok intoleran.

Praktik intoleransi di wilayah tertentu di Indonesia bisa juga muncul sebagai dampak dari berbagai faktor eksternal lain, seperti situasi pilkada.

Tentu Indonesia masih memerlukan survei dan penelitian yang lebih komprehensif soal intoleransi ini. Termasuk mencari pelbagai kemungkinan faktor-faktor penyebab intoleransi, selain perbedaan agama dan keyakinan.

Namun, yang perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama, melihat pola yang terjadi pada 2014 dan 2015 lalu, adalah potensi meningkatnya tensi politik (dan politisasi) agama hingga tahun depan, mengingat penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

Penulis: Scholastica Gerintya

Editor: Maulida Sri Handayani