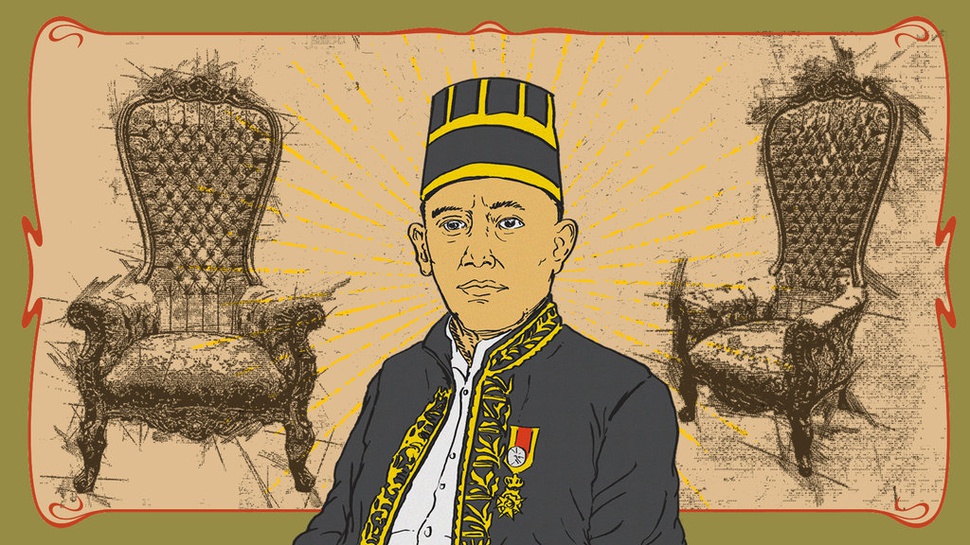

tirto.id - Meski sempat tinggal kelas selama dua tahun di kelas IV HBS KW III Salemba, Achmad Djajadiningrat akhirnya lulus pada 1898. Saat itu, usianya sekitar 21 tahun. Ayahnya, yakni Raden Bagoes Djajawinata, adalah Bupati Serang.

Kala itu, tanpa alasan yang begitu jelas, ayahnya menyesali pemakaian nama Achmad Djajadiningrat saat anaknya mengikuti ujian akhir. Meski demikian, Djajadiningrat kemudian menjadi nama belakang keluarga Achmad dan adik-adiknya.

Anak didik Snouck Hurgronje ini memulai kariernya sebagai juru tulis kantor Kejaksaan Serang. Tiga tahun berselang, ia pindah ke kantor kontrolir. Setelah itu ia menjadi Asisten Wedana Bojanegara, kemudian menjadi Wedana Bojanegara, dan akhirnya mulai terdengar kabar bahwa Achmad Djajadiningrat akan dijadikan sebagai Bupati Serang.

Ia tidak segera berkabar kepada pegawai kolonial lain soal pengangkatan menjadi Bupati Serang. Hingga suatu hari, patih yang sebelumnya jadi atasannya, mendapat pesan singkat lewat seorang opas polisi Asisten Residen.

“Baru saja patih membaca pesan itu, ia turun dari kursinya lalu berjalan setengah merangkak mendekatiku dan mencium kakiku, serta memberi selamat akan pengangkatanku sebagai Bupati Serang,” tulis Achmad dalam autobiografinya yang bertajuk Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1996:224). Sikap patih tersebut membuatnya malu.

Achmad adalah bupati muda di Hindia Belanda setelah memasuki abad ke-20. Bupati muda lain yang terkenal adalah R. M. Adipati Ario Koesoemo Oetojo sebagai Bupati Jepara. Mereka berdua dianggap penting setidaknya oleh beberapa siswa sekolah kedokteran STOVIA di Kwitang. Dokter Soetomo dalam Kenang-kenangan Dokter Soetomo (1984: 178) mengakui melakukan surat-menyurat dengan kedua bupati tersebut.

Membantu Pendidikan dan Pergerakan

Bagi Achmad, pendidikan untuk orang-orang pribumi adalah yang hal penting. Apalagi ia melihat semakin banyak orang yang ingin anaknya bersekolah di awal abad ke-20. Namun, biaya pendidikan kerap menjadi masalah bagi anak-anak pribumi cerdas dan ingin maju. Kondisi ini pula yang membuat resah Dokter Wahidin Sudirohusodo, pasalnya hal itu menimpa keponakannya yang bernama Radjiman.

Wahidin Sudirohusodo kemudian mendatangi Achmad untuk meminta bantuan dalam usaha Dana Beasiswa.

“Di Serang ia menyatakan bahwa gagasan untuk mendirikan Dana Beasiswa bukan datang darinya, tetapi dari beberapa murid sekolah dokter Jawa, yaitu Soetomo, Goenawan, Soewarno, Goembreg, Saleh dan Soelaeman. Sudah tentu kuberi bantuan sedapat-dapatnya untuk mewujudkan tujuan semulia itu,” tulis Achmad dalam autobiografinya (1996: 298).

Murid-murid sekolah dokter Jawa itulah yang kemudian dikenal sebagai pendiri Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 di Batavia.

Meski berstatus sebagai pegawai pemerintah kolonial, Achmad Djajadiningrat juga membiarkan Sarekat Islam (SI) beraktivitas di Serang. Adiknya, Hasan Djajadiningrat—yang lulusan HBS tapi tak bekerja di pemerintahan—sempat menjadi ketua cabang SI Serang, meski tidak lama karena Hasan keburu meninggal dunia.

Sekali waktu, seorang siswa OSVIA Serang asal Madura yang bernama Mohammad Tabrani Soerjowitjitro dipanggil direktur sekolahnya yang bernama Broek. Ia diberi pilihan: keluar dari Jong Java atau keluar dari sekolah. Tabrani yang wataknya keras sempat memilih keluar dari sekolah, namun sebelum pergi jauh, sang direktur malah berkata, “Apakah kau tidak mempunyai sesuatu keinginan atau harapan dari saya, sebelum kau meninggalkan OSVIA?”

“Hendaknya tuan minta pertimbangan lebih dahulu dari Bupati Serang, Pangeran Achmad Djajadiningrat sebelum tuan mengizinkan saya berhenti sebagai murid OSVIA Serang. Kalau beliau berpendapat bahwa saya harus keluar, dengan ihklas akan saya junjung tinggi putusan beliau,” jawab Tabrani dalam artikel berjudul "Macan Banten Dikurung Belanda di Betawi" yang dimuat Berita Buana (1974).

Beberapa hari kemudian, setelah Achmad Djajadiningrat mengetahui masalah tersebut, muncul kabar mengejutkan: Tabrani boleh tetap sekolah dan tidak perlu menghentikan kegiatannya di Jong Java. Tabrani merasakan betapa bijaksananya keputusan Achmad Djajadiningrat.

Bagi Tabrani, Achmad Djajadiningrat bukan sembarang bupati. “Orang-orang Badui misalnya, hanya mau tunduk kepada beliau,” tulisnya.

Tabrani menyebutkan bahwa di kalangan orang-orang Belanda, Achmad adalah Macan Banten. Karena tidak bisa dijinakkan oleh pemerintah kolonial, agar mudah diawasi maka ia dipindahkan tugasnya dengan menjadi Bupati Jakarta pada tahun 1924.

Ketika terjadi pemberontakan PKI pada November 1926, Achmad masih menjadi Bupati Jakarta dan menjadi sibuk. Ada isu bahwa warga kampung Bendungan hendak membuat onar di daerah Gambir, yang letaknya tidak jauh dari Istana Gubernur Jenderal.

Tahun-tahun berikutnya, ia diangkat menjadi salah satu anggota Volksraad (Dewan Rakyat). Karena jabatan bupati dan anggota dewan tak bisa dirangkap, maka ia pun berhenti menjadi bupati.

Ketika menjadi anggota Volksraad, seperti dicatat Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo, 1908-1918 (1989:235), Achmad Djajadiningrat dan Van Hinloopen Labberton menyampaikan sebuah mosi yang isinya agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa resmi Volksraad. Alasannya agar anggota Volksraad pribumi bisa membahas persoalannya dalam bahasa ibu mereka.

Ketika menjadi anggota dewan, Achmad pernah melawat ke Swiss untuk menghadiri rapat Perserikatan Bangsa. Dalam kunjungan lain ke Eropa, ketika ia masih menjadi Bupati, Achmad pernah bertemu dengan pembimbingnya, Snouck Hurgronje.

Achmad Djajadiningrat adalah orang Indonesia yang menyusun autobiografinya pada zaman kolonial. Ia wafat pada 22 Desember 1943, tepat hari ini 76 tahun lalu.

Editor: Irfan Teguh