tirto.id - Hampir empat bulan Randi menjadi petugas pelacak kontak (tracer) COVID-19 di Puskesmas Kemayoran, Jakarta Pusat, tapi tiap bertugas perasaannya tetaplah sama: gugup dan dirundung bayang-bayang gagal memenuhi ekspektasi.

Wajar belaka bila Randi merasa demikian. Tugas tracer tak sesingkat sebutannya. Ia menjadi garda terdepan penanggulangan COVID-19 dengan melacak kontak erat pasien positif virus Corona hingga memetakan klaster penyebaran. Beban maupun tanggung jawabnya berlapis.

“Enggak bisa meleng sedikit. Harus benar-benar bisa melihat lingkungan sekitar dan detail ketika ngelacak,” katanya.

Keputusan Randi, lulusan salah satu sekolah keperawatan di Bogor, bergabung tim tracer didasari pertimbangan simpel: ingin berkontribusi dalam kesehatan masyarakat. Ia antusias saat namanya masuk dalam tim tracer yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, medio November 2020, setelah urung ambil bagian dalam relawan tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, kompleks eks atlet Asian Games yang ketujuh menaranya dipakai pemerintahan Joko Widodo buat menampung ribuan pasien COVID-19.

Namun, menjaga antusiasme bertugas tak semudah membalik telapak tangan. Melacak kontak erat COVID-19 harus menghadapi bermacam tantangan: lingkungan tertutup, sumber daya terbatas, plus keyakinan tak sedikit orang yang menganggap virus ini cuma flu biasa. Situasi demikian membatasi gerak para tracer.

Rani, misalnya, tracer lain yang saya temui, mengisahkan harus berdebat lama dengan salah satu kontak erat di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Si kontak erat mengeyel keberadaan virus COVID-19 sampai bikin Rani “panas kepala.”

“Aku sampai buka internet dan menunjukkan foto-foto rumah sakit yang penuh pasien," katanya.

Tak cuma sekali. Nyaris setiap pelacakan yang dia kerjakan selalu muncul pandangan anti-COVID, katanya kepada saya. Rani, dengan tetap menjaga emosi, berusaha menyampaikan informasi komprehensif, jelas, dan akurat mengenai COVID-19 demi mempermudah kerja-kerja dia dan rekannya, juga agar masyakarat selalu waspada selama pandemi.

“Karena kalau sudah enggak percaya [COVID-19] itu bakal susah. Sementara kami bekerja dalam situasi yang benar-benar ‘merah’,” imbuhnya.

Kerja-kerja tim tracing bersandar pada setidaknya tiga hal: identifikasi kontak erat, pendataan, serta karantina dan pemantauan harian selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus positif. Alur kerjanya panjang: wawancara kasus, mengidentifikasi kasus, lalu evaluasi kontak erat. Kemudian, menentukan siapa para target kontak erat. Tracer mengontak para target, lalu meminta mereka melakukan karantina selama 14 hari.

Namun, implementasinya tak sesederhana petunjuk teknis.

Bekerja dalam Selimut Stigma

Safira, tracer dari Puskesmas Tamansari, Mangga Besar, Jakarta Barat, berkisah tantangan melacak kontak erat sudah muncul sejak awal. Pernah satu waktu, saat menelepon kontak erat, ia mendapati nada penolakan. “Nadanya agak meninggi ketika saya telepon dan enggak lama kemudian telepon saya ditutup,” kata dia di ruang kerjanya.

Perlu kesabaran cukup ekstra menghadapi situasi seperti itu, demikian Safira. Ia akan terus dan berkali-kali menelepon sampai si kontak erat bersedia berbagi informasi perihal apa yang menimpanya.

Ihwal keengganan itu punya korelasi dengan masih kuat stigma ‘pasien COVID-19’ di tengah masyarakat. Faktor ini dianggap menjadi satu dari dua kendala terbesar sekaligus alasan mengapa sistem pelacakan kontak di Indonesia masih lemah.

“Stigma membuat masyarakat takut untuk berterus terang, takut dianggap sebagai penyebar virus, dan takut kalau akhirnya diisolasi,” ujar Kepala Puskesmas Tamansari Syukur Pelianus. “Walhasil, mereka menutup-nutupi apa yang sebenarnya jadi concern kami.”

Keadaan itu dijumpai baik via telepon maupun saat tracer ke lapangan. Solusinya, tim tracer mengajak tokoh masyarakat untuk bertemu dengan para target kontak erat demi bisa diterima secara terbuka dan memupus stigma tersebut.

“Selain itu, kami berusaha tampil dengan atribut yang enggak kelewat menyeramkan, misalnya tanpa hazmat, cukup pakai seragam biasa dengan masker atau topi,” ujar Syukur, berharap strategi ini bisa memengaruhi persepsi masyarakat.

Tim Tracer Masih Sangat Minim

Perkaranya tak cuma penerimaan masyarakat. Tim tracer punya problemnya sendiri: keterbatasan sumber daya. Jumlah tracer saat ini tak cukup mengkover kebutuhan di lapangan.

Itu diakui oleh Aqsha Azhary Nur, anggota Tim Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (Satgas IDI). Bila merujuk anjuran Johns Hopkins University yang menyebut rasio 3 banding 10.000, Indonesia seharusnya menyediakan sekitar 80 ribu tracer di seluruh wilayah, ujarnya

“Sementara [jumlah] di Puskesmas selaku garda terdepan tidak mencukupi itu. Sejak awal, Puskesmas tidak mengalokasikan tracer untuk COVID-19. Baru merekrut setelah ada COVID-19,” kata Aqsha kepada saya.

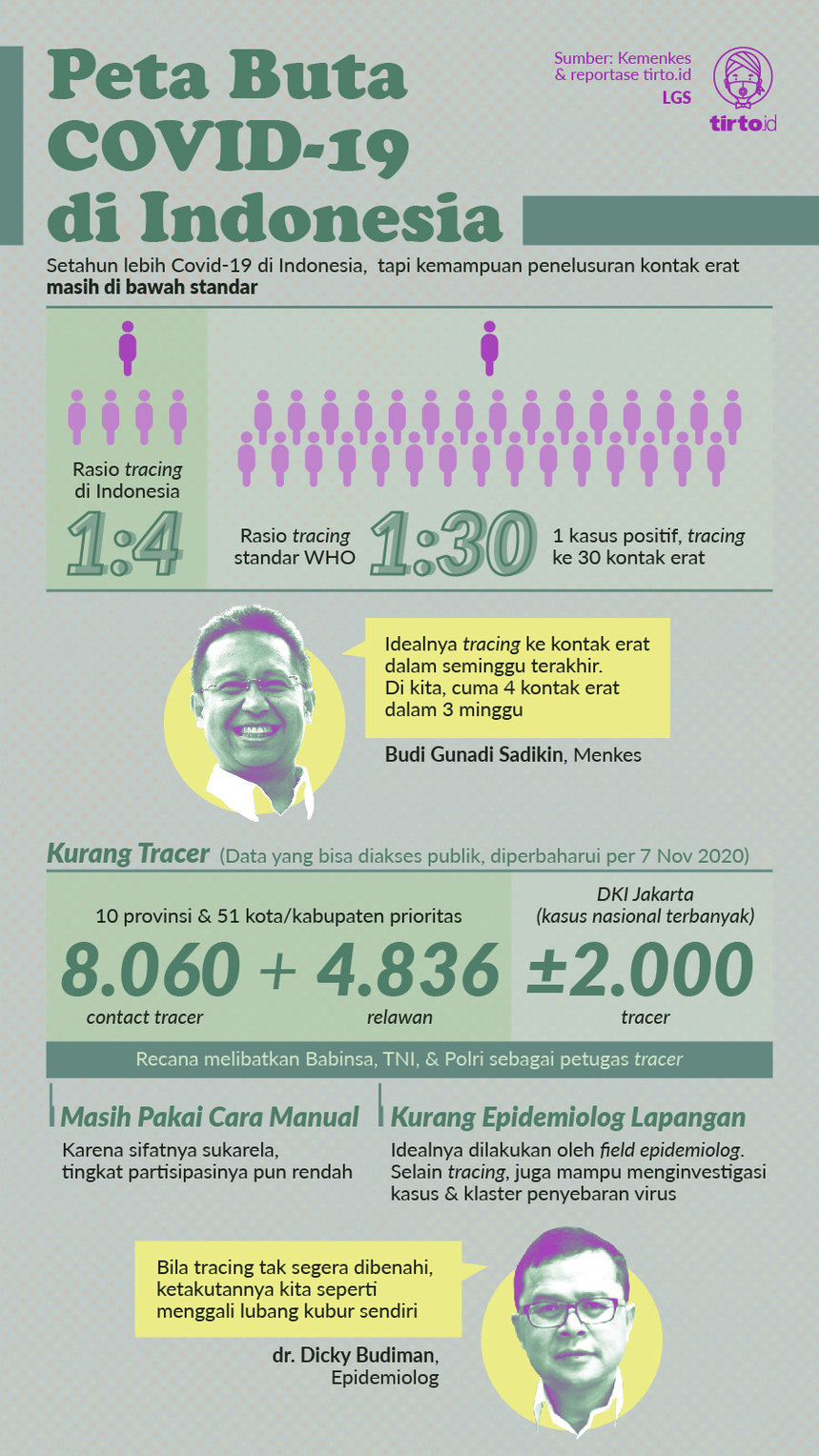

Total tracer di 10 provinsi dan 51 kabupaten/kota yang jadi prioritas hanya 8.060 orang plus 4.836 relawan, menurut data terakhir yang bisa diakses publik, 7 November 2020, dari Kementerian Kesehatan. Di Jakarta, notabene terbanyak jumlah kasusnya seperti (25,4 persen), jumlah tracer tak sampai 2.000 orang. (Bila cakupannya dipersempit lagi: Jakarta Timur cuma punya 420 tracer di 84 Puskesmas; artinya, 1 Puskesmas mempekerjakan cuma 4-5 tracer).

Solusi untuk mengatasinya adalah menggandeng para relawan, kata Aqsha. Ini telah dilakukan November 2020 dan dan akan diulangi pada April 2021.

“Kebutuhannya untuk Jakarta sekitar 1.400-an tracer ke depan,” tambahnya. “Memang tidak mudah karena tracer dari orang luar Puskesmas. Tapi, nanti kami latih supaya kerja mereka maksimal, dari teknis di lapangan hingga tools.”

Problem Lawas: Kemampuan Tracing Rendah

Sudah jadi rahasia umum bila kemampuan penelusuran kontak erat COVID-19 di Indonesia masih di bawah standar. Hal ini juga diakui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rasio contact tracing Indonesia masih 1 banding 4. Padahal WHO menetapkan batas idealcontact tracing 1:30 (satu kasus positif maka pelacakannya ke 30 kontak erat).

“Sesudah testing, data itu harus dikasih ke tracer dan mesti mencari 30 kontak erat dalam seminggu terakhir. Kenyataanya, kita mungkin hanya mendapatkan baru 4 [kontak erat]. Itu pun bukan seminggu, tapi dalam tiga minggu. Susah sekali melacaknya dengan manual,” ujar Budi pada awal Januari 2021.

Di lapangan, kisah seorang tracer bernama Lili dari Puskesmas Tamansari bisa menggambarkan: pelacakan kontak erat baru mampu menembus lapis pertama, yakni keluarga dan tetangga pasien positif, lantaran stigma dan terbatasnya sumber daya.

Padahal, rasio lacak-isolasi yang rendah berkolerasi tingkat kematian tinggi akibat COVID-19, menurut sebuah riset data Kawal Covid-19, kolektif swadaya yang mengawal kebijakan pandemi di Indonesia. Penelusuran kontak erat merupakan satu dari tiga kunci utama—selain testing dan treatment—untuk memutus penyebaran virus.

Bandingkan dengan Vietnam, negara tetangga di ASEAN yang lebih ketat mematuhi pedoman WHO memutus mata rantai penularan SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Pemerintah Vietnam melakukan contact tracing hingga lapis ketiga dari pasien positif COVID-19

“Di Vietnam, satu kasus [positif] bisa sampai 100 orang [yang dilacak],” kata dr. Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, menambahkan langkah itu dibarengi kebijakan isolasi dan testing ketat. “Makanya sekarang mereka bisa mengendalikan pandemi.”

Minimnya tracer juga membuka masalah lain: peran sentral epidemiolog.

Idealnya, yang bertugas tracing adalah field epidemiolog yang tugasnya bak detektif, tak cuma mendorong testing dan mencari kontak erat tapi juga menginvestigasi kasus maupun klaster penyebaran, menurut Dicky.

Ia mencontohkan pengalaman Australia dan Cina yang membangun sistem sigap menghadapi pandemi setelah dunia dihantam wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pada 2002 dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) pada 2014. Kota Wuhan, muasal penularan virus corona, misalnya punya 10 ribu tracer untuk penduduk 10-an juta..

“Di Australia kurang lebih sama. Sejak SARS, bikin beasiswa di tiap negara bagian. Satu orang terbaik untuk belajar epidemiologi. Setelah selesai, ditempatkan negara bagian jadi pengawas. Ketika ada pandemi, sudah siap. Sedikit awalnya, tapi kalau dilakukan dalam waktu lama jadi banyak,” ujar Dicky via telepon.

Di Indonesia, jumlah epidemiolog lapangan sekitar 200 orang, mayoritas sudah jadi pejabat di instansi pemerintahan. Jadi, angka riilnya tak cukup untuk bekerja di Indonesia yang, menurut Dicky, merupakan “zona merah penyakit menular.”

“Gap-nya kentara sekali. Takutnya, kalau [soal ketersediaan epidemiologi] ini tidak segera diperbaiki, kita seperti sedang menggali lubang kubur sendiri ketika ada pandemi lagi,” tegasnya. “Karena setahun terakhir kita sudah diperlihatkan bobrok dan kesejangannya seperti apa.”

Negara Lain: Dibarengi Kolaborasi Teknologi

Pelacakan tiga lapis dapat terealisasi sebab Vietnam mampu menggabungkan pendekatan tracing manual dan bantuan teknologi dalam wujud aplikasi.

Tak lama setelah pandemi muncul, pemerintah Vietnam bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi negara merilis aplikasi NCOVI. Fungsinya sebagai “pengawas” memuat informasi seputar klaster dan peta penyebaran, status kesehatan, kasus terlapor, hingga pergerakan real-time pasien yang dikarantina.

Lalu ada Bkav, firma keamanan siber yang melepas Bluezone, aplikasi berbasis bluetooth yang memberi tahu pengguna apabila mereka berada dalam jarak sekitar 6 kaki atau dua meter dari kasus positif COVID-19.

Selain itu, jika pengguna terdeteksi terpapar COVID-19, aplikasi Bluezone akan meminta user segera menghubungi otoritas. Data terakhir mencatat, per Agustus 2020, Bluezone telah diunduh lebih dari 20 juta kali.

Kehadiran aplikasi sejenis di Indonesia bukannya tak ada. Salah satunya PeduliLindungi, yang cara kerjanya menyimpan data lewat aktivasi bluetooth dan GPS dari gawai pengguna selama 14 hari. Saat user tertular COVID-19, sistem akan menyaring seluruh pihak yang pernah melakukan kontak dengannya dan memberikan notifikasi terkait risiko atas hal itu.

Ada juga Jejaki, fitur khusus contact tracing yang terdapat pada JAKI, aplikasi smart city bikinan Provinsi DKI Jakarta. Dalam fitur ini, contact tracing menggunakan salah satu pendekatannya dengan check-point monitoring, sistem pengawasan di berbagai gedung di Jakarta yang dikunjungi banyak orang, contohnya perkantoran dan pusat perbelanjaan. Setiap orang keluar-masuk gedung dapat diketahui berapa jumlahnya dengan check-point monitoring yang terpasang dalam Jejaki.

Persoalannya, kendati aplikasi sudah bermunculan, pemerintahan Joko Widodo masih mengedepankan pendekatan contact tracing secara manual, yang berpotensi tidak akurat, menurut Egi Abdul Wahid, Program Manager Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

“Artinya, orang bisa bias dalam mengingat pernah bertemu siapa saja selama tiga sampai empat hari belakangan. Kecenderungan seperti itu terbuka lebar dan bisa membikin tracing jadi enggak maksimal,” tuturnya.

Egi mengungkapkan keberadaan aplikasi-aplikasi itu akan terasa percuma karena pemerintah mengabaikannya; tidak menjadikannya platform wajib diunduh; cuma bersifat sukarela.

Data yang dihimpun Statista, per Juli 2020, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia terhadap aplikasi contact tracing, dengan cara mengunduhnya, pada angka 2,3%. Indonesia kalah dari Arab Saudi, Jepang, Peru, India, dan Australia. (Australia menempati peringkat teratas partisipasi, sebesar 21,6%.)

“Dengan tidak mewajibkan aplikasi terpasang, orang dapat memilih untuk tidak memakai. Padahal orang yang sudah punya smartphone di Indonesia itu sangat banyak. Kalau saja pemerintah mau mendorong penggunaan aplikasi contact tracing secara tegas dan masif lagi, akan sangat membantu,” menurut Egi.

Aqsha Azhary Nur dari Satgas IDI berpendapat rendahnya penggunaan aplikasi contact tracing terkait juga pengetahuan dan kesadaran kolektif masyarakat. Ia mencontohkan Singapura yang masyarakatnya memanfaatkan aplikasi contact tracing secara maksimal karena “demi kepentingan bersama.” Menurutnya, kesadaran macam itu di Indonesia belum muncul selama pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini.

Belum terlambat bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem contact tracing, kata Egi. Syaratnya: sinkronisasi data, merapikan sistem pelaporan kasus yang selama ini tersebar di banyak platform, hingga memastikan isu privasi pengguna punya kepastian di mata hukum.

“Negara-negara lain seperti Cina, Korea Selatan, dan Singapura sudah membuktikan bahwa penggunaan teknologi, dalam situasi krisis seperti sekarang, dapat sangat membantu. Indonesia, kendati terlambat setahun, saya pikir masih bisa mengejar,” ucap Egi.

‘Rasanya Ingin Rehat Sebentar’

Program vaksinasi sejak awal tahun ini, yang tampaknya jadi strategi pamungkas pemerintahan Jokowi menekan angka penularan COVID-19, diduga ikut melibatkan pekerja tracing. Rani, misalnya, dalam satu-dua kesempatan selama lima hari masa kerja, mesti berbagi fungsi dan peran antara contact tracing maupun program vaksinasi. “Enggak tahu juga sampai kapan ditugaskan di situ,” ceritanya.

Situasi semacam ini, menurut Dicky, tak cuma bikin pekerja kesehatan dan relawan rentan kelelahan tapi turut membuat kerja-kerja tenaga kesehatan di Puskesmas tidak optimal.

“Jangan sampai karena terlena oleh mimpi herd immunity, pemerintah mengabaikan prinsip dasar dalam manajemen penanganan pandemi, yakni 3T—testing, tracing, treatment. Ini bahaya.”

Aqsha dari IDI membantah bila kerja pelacakan kontak erat bakal terdampak program vaksinasi. Menurutnya, justru pemerintah berinisiatif menggencarkan tracing dan testing.

“Yang bisa kami sampaikan, vaksin bukan one solution. Saat ini kami sedang menerapkan strategi menambah besar-besaran jumlah tracer di Indonesia. Salah satunya melibatkan personel Babinsa, TNI, dan Polri,” jelasnya. “Mereka yang awalnya cuma pendamping, kami usahakan bisa jadi tracer.”

Ada juga problem lain: honor bagi relawan contact tracing terlambat dibayar, sebagaimana sudah dialami oleh para tenaga kesehatan yang terlibat menangani pasien-pasien COVID-19. Masalah ini bahkan sampai dibuatkan petisinya; isinya insentif yang jadi hak mereka tertunda lebih dari dua bulan.

Apakah kelak dan dalam waktu cepat penanganan pandemi oleh pemerintahan Jokowi bisa secara prinsip mengikuti pedoman WHO? Yang jelas, selama beberapa pekan terakhir, jumlah testing konsisten menurun, tingkat positivity rate terus menanjak, dan belum ada tanda-tanda rasio pelacakan kontak erat mampu menyentuh standar WHO.

Kita mungkin perlu mendengarkan pengalaman Lili. Bertugas di medan tempur COVID-19 bagi Lili adalah meyakinkan orangtuanya lebih dulu, setelahnya saat di lapangan, ia harus menghadapi tantangan lebih kompleks: penolakan, stigma, hingga keyakinan anti-COVID-19. Itu bikin dia lelah fisik maupun psikis.

“Rasanya ingin rehat sebentar. Tapi, tetap saja kepikiran,” katanya, sedikit tertawa. Ia berharap hari-hari ke depan kian bersahabat dan pandemi lekas berakhir.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id