tirto.id - Dibandingkan pendahulunya Bonifacius Cornelis de Jonge yang bengis, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer (menjabat 1936–1942) adalah pribadi yang kurang dibahas dalam historiografi nasional Indonesia. Dalam Runtuhnya Hindia Belanda karya Ong Hok Ham (1989), ia diserumpunkan dengan De Jonge.

Menurut Ong, Dekade 1930-an hingga jatuhnya negara kolonial tahun 1942 adalah periode puncak kolonialisme yang bercorak konservatif. Pada masa itu, pergerakan nasional banyak digembosi melalui penggunaan hak mengasingkan orang yang dimiliki para gubernur jenderal.

Pemberontakan-pemberontakan seperti kasus Kapal Zeven Provinciën (1931) ditindas, pemimpin politik nasionalis dibuang, serta mosi-mosi formal di Volksraad mengalami penolakan.

Becermin dari kasus-kasus tersebut, mungkin tampak pantas bahwa periode akhir kolonial itu disebut sebagai masa konservatif—masa dipertahankannya status quo. Namun demikian, apakah kenyataan periode tersebut sesederhana penceritaannya dalam historiografi Indonesia? Serta, apakah tepat untuk menyandingkan pribadi Tjarda dengan De Jonge dalam satu spektrum politik yang sama?

Diplomat Jadi Gubernur Jenderal

Tjarda berasal dari keluarga bangsawan prominen di Provinsi Groningen yang telah menjadi wakil mahkota bagi provinsi tersebut selama beberapa generasi. Ia lulus dalam bidang hukum dari Universitas Groningen, dan menggantikan ayahnya sebagai komisioner ratu untuk provinsi itu pada 1925 hingga 1933. Persentuhannya dengan masalah Hindia terjadi sebelum ia kembali ke Groningen dari berbagai misi luar negeri.

Pada tahun 1921, Menteri Luar Negeri Belanda Herman Adriaan van Karnebeek mengutus Tjarda sebagai sekretaris delegasi dalam Konferensi Angkatan-angkatan Laut di Washington. Di sanalah ia pertama kali menganggap Jepang--yang tidak puas dengan hasil konferensi--sebagai bahaya yang berpotensi mengguncangkan ketenteraman di Hindia Belanda pada masa depan.

Singkatnya, menurut Kenichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (1998), Jepang merasa tidak adil karena harus mengurangi jumlah angkatan perangnya di bawah Inggris dan Amerika Serikat, padahal sama-sama memenangkan Perang Dunia Pertama (1914–1918).

Sentimen ini terbukti, karena akhirnya usai perang kita mengetahui bahwa persiapan peperangan Jepang sudah dimulai segera setelah hasil konferensi tersebut diumumkan di Jepang.

Warsa 1933, Tjarda ditunjuk menjadi duta besar bagi Belgia dan Luxembourg. Sepanjang kariernya ini, ia tidak pernah terlibat dalam aktivitas atau partai politik. Seperti ungkapan S. L. van der Wal dalam Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979), bangsawan muda itu adalah seorang “pejabat sejati yang tidak tertarik politik”.

Oleh sebab itu, cukup mengejutkan bahwa pada Mei 1936, Menteri Luar Negeri Andries Cornelis Dirk de Graeff datang ke Brussel dan menawarkan posisi gubernur jenderal di Hindia Belanda kepada Tjarda (De Tijd 6 Mei 1936).

Rupanya, pertimbangan De Graeff sama persis seperti pertimbangan penunjukkan Gubernur Jenderal Johan van Limburg-Stirum (menjabat 1916–1921), yaitu meletakkan diplomat yang piawai untuk mengatasi krisis internasional pelik yang melanda Hindia Belanda.

Krisis ini adalah Perang Dunia Pertama pada kasus Van Limburg-Stirum, dan bahaya ekspansionis Jepang pada kasus Tjarda.

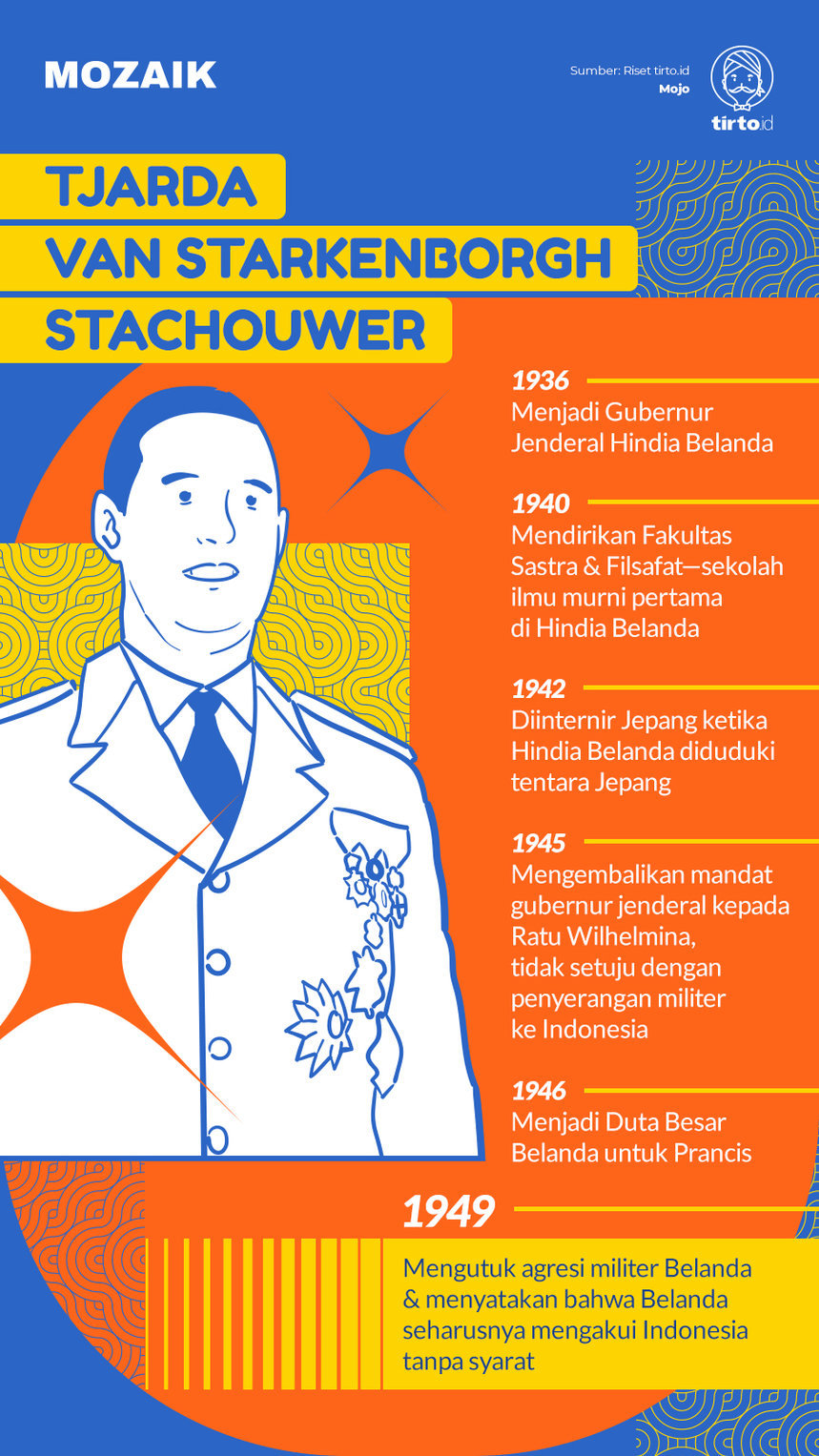

Tawaran ini diterima dan Tjarda menerima kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dari De Jonge pada 16 September 1936. Kalangan pergerakan kebangsaan cukup antusias kepada penguasa baru yang dinilai jauh lebih humanis ini.

Dalam catatannya yang berjudul Indonesische overpeinzingen (1950), Sutan Sjahrir—di bawah nama pena Sjahrazad—menuliskan harapannya bahwa kekuasaan baru dari orang yang terkenal liberal dan humanis tampaknya akan membawa angin segar bagi pergerakan nasional.

Namun, golongan kebangsaan segera menelan kekecewaan ketika mosi Sutardjo di Volksraad akhirnya ditolak. Mereka menganggap hal ini disebabkan oleh catatan yang disertakan Tjarda ketika mengirim mosi tersebut ke Tweede Kamer—parlemen rendah Belanda.

Padahal, bila kita membaca surat yang menyertai mosi tersebut (Surat Tjarda kepada Welter, 14 September 1936), ia tidak lebih dari kumpulan pandangan berbagai pejabat Hindia Belanda yang menerimanya di masa pemerintahan De Jonge.

Tjarda justru menambahkan tulisan bahwa mosi tersebut “[…] tidak dapat ditolak begitu saja seperti orang mengangkat bahu.” Dengan demikian, tampaknya tidak adil untuk membebankan penolakan mosi Sutardjo kepada Tjarda.

Terlebih, ketika pergerakan nasional menggaungkan suara yang lebih keras dalam propaganda “Indonesia Berparlemen” sekitar tahun 1939, Tjarda berani menentang perintah atasannya—Menteri Kolonial Charles Welter dari Partai Katolik yang sangat reaksioner—untuk “memberangus” propaganda itu.

Menurutnya, aksi seperti itu tidak perlu dilakukan. Di samping itu, Tjarda juga memiliki pandangan bahwa kemandirian Hindia Belanda memang harus diberikan dan elite Indonesia akhirnya harus duduk sebagai legislator yang sesungguhnya (Surat Tjarda kepada Welter, 5 Juli 1941).

Tjarda bahkan mendukung ide untuk memisahkan anggaran tanah jajahan dan negeri induk supaya Volksraad dapat mengatur sendiri belanja negara. Ia secara tegas menganggap bahwa anggaran Hindia Belanda tidak perlu menunggu disetujui oleh menteri kolonial. Pandangan-pandangan progresif itu segera membawanya berkonflik panas dengan Welter.

Ketika Belanda Kian Terdesak

Ketika Belanda diduduki Jerman pada Mei 1940, perubahan politik di Hindia memang tidak dimungkinkan. Menjadikan Hindia lebih mandiri sama artinya dengan membunuh kedaulatan Kerajaan Belanda. Namun, Tjarda tidak kehilangan idealismenya dalam kondisi sulit itu.

Ia memindahkan usaha memandirikan Hindia ke lapangan non-politik. Pada Desember 1940, ia mendirikan pendidikan ilmu murni pertama di tanah jajahan, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Filsafat, kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia).

Sebelumnya, pendidikan ilmu murni yang dipandang sebagai pendidikan “kelas satu” hanya ada di negeri induk Belanda. Di Hindia hanya ada pendidikan terapan atau “kelas dua”.

Pihak yang kontra kepada kemandirian Indonesia—seperti Partai Katolik dan Partai Anti-Revolusi—sering membawa argumen bahwa Indonesia tidak siap untuk mandiri karena bahkan tidak ada pendidikan ilmu murni. Dengan tindakan Tjarda itu, argumen-argumen kontra kemandirian Indonesia dapat dijawab.

Menyusul Belanda, Hindia Belanda akhirnya memasuki masa perang setelah Jepang mengebom Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Persiapan perang memang tidak ideal karena terdapat ketegangan antara golongan Belanda dan legislator bumiputra di Volksraad terkait anggaran pertahanan.

Pertahanan udara Hindia Belanda baru dibangun secara perlahan-lahan sejak 1936 dan tentu saja sangat ketinggalan zaman dibanding kesiapan Angkatan Udara Jepang. Seperti diungkapkan Susanto Zuhdi dalam Cilacap, 1830–1942 (2016), melihat Jepang yang sudah menduduki Malaya sejak permulaan 1942, pemerintah kolonial menyiapkan jalur pelarian ke Australia melalui Cilacap. Meski demikian, jalur ini sejatinya disiapkan untuk kalangan dagang dan sipil.

Idealisme Tjarda agar pemerintahan kolonial tetap memperhatikan kemakmuran rakyat bergeming. Dalam pidato radio tanggal 3 Februari 1942, ia menyerukan agar pegawai negeri sipil “tidak diperkenankan meninggalkan posnya (lari ke Australia) dan harus tetap melayani kepentingan penduduk”.

Tentu saja, cukup banyak pejabat yang tidak mengindahkan seruan ini dan menyelamatkan nyawa dengan lari ke Australia. Namun, gubernur jenderal setia pada lisannya, ia tetap tidak meninggalkan Hindia Belanda hingga akhir.

Ketika Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka—pasukan Jepang boleh masuk, pemerintahan dipindahkan ke Bandung bersama dengan komando Sekutu yang dipindahkan ke Lembang. Tjarda bersama sekelompok pejabat penting tidak bergabung bersama petinggi lain di Hotel Homann dan Preanger, tetapi tinggal di rumah residen.

Akhir perang sudah hampir jelas dengan kekalahan di pihak Belanda. Armada Belanda telah luluh lantak pada Perang Laut Jawa dan Sekutu memutuskan untuk memundurkan garis pertahanan ke Australia dan Jawa harus ditinggalkan, tetapi Tjarda tetap memutuskan tidak lari.

J. C. Bijkerk dalam Vaarwel tot betere tijden (1974:297) mengungkapkan bahwa pada Sabtu 7 Maret 1942, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-54 gubernur jenderal, Jepang menjatuhkan bom peringatan di muka kediaman residen tempat Tjarda tinggal.

Malam itu juga rombongan memutuskan naik ke Lembang dan tinggal di Villa Mei Ling. Perundingan dengan Jepang sudah tidak terelakkan mengingat Bandung yang penuh pengungsi anak dan perempuan telah diancam bom. Minggu 8 Maret 1942, rombongan gubernur jenderal bertemu dengan Jenderal Imamura di Kalijati.

Ada laporan pers yang menyebutkan bahwa Tjarda menandatangani penyerahan seluruh Hindia Belanda, namun hal ini tidak benar. Saat itu, Tjarda tidak lagi memegang posisi sebagai panglima tertinggi angkatan perang, posisi ini diserahkan kepada Letnan Jenderal Hein Ter Poorten sejak 4 Maret 1942.

Oleh sebab itu, di depan Jenderal Imamura, ia menyerukan bahwa “[…] saya di sini hanya dapat berbicara mengenai urusan sipil.” Namun, pihak Jepang tidak peduli dengan urusan sipil sehingga terjadi kebuntuan diplomatik dalam perundingan itu.

Tjarda memang tidak ingin melanjutkan perang, tetapi kesepakatan yang diinginkan Tjarda adalah memperbolehkan Jepang masuk ke Hindia Belanda yang sudah dinyatakan terbuka tanpa penyerahan seluruh Hindia Belanda. Akhirnya, Tjarda diminta meninggalkan ruangan dan perundingan dilanjutkan dengan Ter Poorten.

Imamura, dalam suratnya kepada Bijkerk (19 Agustus 1967), melihat moral letnan jenderal itu sudah benar-benar jatuh, berbeda sekali dengan Tjarda yang masih mempertahankan “sikap [wibawa] dan pemilihan kata”.

Ketika sekali lagi Tjarda diundang ke meja perundingan dan ditanya apakah ia akan menyerah, ia menggelengkan kepala. Demikian pertanyaan itu diulang-ulang hingga Jenderal Imamura habis akal.

Akhirnya, perundingan dilanjutkan dengan pihak militer yang menghasilkan penyerahan seluruh angkatan perang Hindia Belanda pada 8 Maret 1942. Di sini, pihak sipil sama sekali tidak diminta menyerah. Ini adalah salah satu alasan yang mengharuskan Indonesia untuk menempuh jalur diplomatik sesudah proklamasi 1945.

Menolak Uni Indonesia-Belanda

Sutan Sjahrir yang menjadi inisiator langkah diplomasi itu tahu benar bahwa pemerintah sipil Hindia Belanda tidak menyerah secara legal kepada Jepang. Imamura mengungkapkan bahwa “jika saja pada waktu itu gubernur jenderal [Tjarda] menjabat pula sebagai panglima tertinggi, suatu penyerahan dalam waktu kurang dari 10 hari tak akan mungkin terjadi.”

Tjarda memutuskan untuk tidak pergi dari Hindia Belanda dan bersama-sama dengan golongan Eropa lainnya masuk ke dalam tahanan Jepang. Perintah terakhir yang terdengar dari gubernur jenderal adalah seruannya agar Binnenlandsch Bestuur (Korps Pegawai Negeri Sipil) terus bekerja sekalipun di bawah Jepang untuk melayani penduduk.

Dalam buku hariannya (17 April 1942), Bijkerk—yang juga merupakan penduduk Eropa di Hindia—menulis, “[…] gubernur jenderal telah memutuskan untuk bersama kami sampai saat terakhir dan telah menerima akibatnya (dikurung dan dipindah-pindahkan) tanpa banyak bicara”. Tjarda baru bebas setelah Sekutu memenangkan Perang Dunia II.

Pada pertengahan Oktober 1945, Tjarda mengembalikan mandatnya sebagai gubernur jenderal karena ada konflik pandangan dengan Menteri Daerah Seberang Lautan (sebelumnya disebut Menteri Kolonial), Johann Heinrich Adolf Logemann. Tjarda tidak setuju tentang pandangan Logemann yang mengerdilkan arti penting dari golongan nasionalis Indonesia sebagai sekadar pengacau.

Seperti dalam suratnya kepada Welter, Tjarda percaya bahwa elite nasionalis Indonesia memang seharusnya duduk di tampuk pemerintahan Indonesia yang mandiri. Van der Wal (1979) menulis bahwa Tjarda sama sekali skeptis tentang ide Uni Indonesia-Belanda yang dibawa pihak Belanda dalam berbagai diplomasi pascaperang dengan Indonesia.

Menurutnya, dengan penyerahan (atau pengakuan) kedaulatan tahun 1949, pemerintahan di Indonesia harus diakui tanpa syarat—bukan di bawah suatu Uni Indonesia-Belanda.

Ia juga mengutuk aksi militer Belanda terhadap Indonesia. Hingga kematiannya pada 16 Desember 1978, tepat hari ini 44 tahun lalu, Tjarda tidak lagi ingin terlibat dalam urusan Indonesia-Belanda. Becermin dari hal-hal tersebut, tidakkah pandangan historiografi Indonesia terhadap sosok Tjarda yang tidak simpatik dan “tidak membawa perubahan apa-apa” kurang tepat?

Bila kita hanya memandang sisi politik yang tampak, mungkin kita akan sampai pada kesimpulan yang serupa dengan D. M. G. Koch dalam Om de vrijheid: De nationalistische beweging in Indonesië (1950), bahwa “tidak ada zaman yang lebih membutuhkan perubahan dibandingkan masa gubernur jenderal terakhir Hindia Belanda [Tjarda]”.

Namun, perubahan itu juga ada di luar lapangan politik, dan bukankah dalam lapangan politik pun Tjarda sama sekali tidak memberangus propaganda radikal golongan kebangsaan?

Di sini, menjadi aneh untuk tetap memasukkan masa pemerintahan Tjarda dalam spektrum yang sama dengan De Jonge yang jelas-jelas konservatif reaksioner. Memang, meletakkan penguasa tertinggi negara kolonial sebagai pihak yang “tidak jahat” dan “tidak antagonis” dapat meruntuhkan bangunan narasi sejarah nasional.

Namun, untuk memandang sejarah secara kritis, bukankah kita harus mempertimbangkan kisah dari pihak yang dipandang antagonis itu?

==========

Artikel ini terbit pertama kali pada 26 Agustus 2021. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Irfan Teguh Pribadi