tirto.id - Martin Marseha Paradja adalah pengelola surat kabar Sinar Laoetan. Koran berjargon "Goena Anak Kapal Boemipoetra" itu ditujukan untuk para pelaut Indonesia. Paradja adalah kelasi kelas satu di kapal perang De Zeven Provincien, yang dikenal juga sebagai Kapal Tujuh.

Menurut J.C.H. Bloom dalam De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933 (2015), Paradja berhubungan dengan kelompok pergerakan nasional. Di kapal De Zeven Provincien, Paradja punya banyak kawan pribumi. Di antaranya Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Bahkan juga seorang Belanda berpangkat kopral yang mengurusi mesin bernama Maud Boshart (hlm. 11).

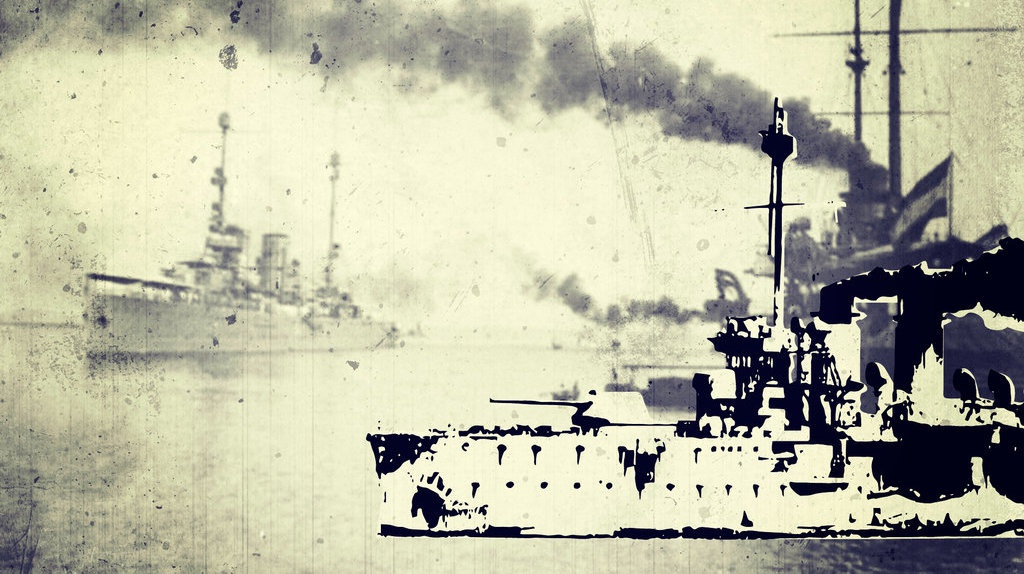

Akhir Januari 1933, De Zeven Provincien yang dinakhodai Kapten Eikenboom sedang berada di lautan di utara Pulau Sumatra. Pelayaran diwarnai kegelisahan para awak kapal bumiputera lantaran ada isu penurunan gaji hingga 17 persen. Para kelasi pribumi memang pantas gelisah. Selain didiskriminasikan dalam hal fasilitas dengan pelaut-pelaut Belanda totok, gaji mereka juga akan dipangkas.

Maud Boshart dapat bocoran kabar dari ruang telegraf soal adanya unjuk rasa di Surabaya. Kabar itu meluas di kalangan pelaut. Di kota Sabang, pada 28 januari 1933, pelaut-pelaut itu merayakan lebaran di sebuah bioskop. Ini bukan perayaan lebaran biasa. Mereka sedang menunaikan tugas yang mereka anggap suci: bersatu dan bersama-sama memperjuangkan perbaikan nasib. Orang yang menjadi penanggung jawab acara lebaran itu adalah pelaut bernama Hendrik, yang bukan beragama Islam.

“Jelaslah bahwa seorang beragama Kristen menyelenggarakan pesta hari raya Islam untuk para awak kapal, tidak dianggap aneh,” lapor Palupessy seperti dicatat M. Sapija dalam Sedjarah Pemberontakan Kapal Tudjuh Zeven Provincien (1960: 76-103) dan ditulis pula dalam De Zeven Provincien (hlm. 68-72).

Sesuatu yang luar biasa dari perayaan itu adalah pidato Hendrik soal ajakan bersama-sama menuntut perbaikan nasib. Mereka juga menyanyikan lagu "Internationale".

“Sehari kemudian (sesudah pertemuan hari Lebaran dalam gedung bioskop di Sabang), jadi pada tanggal 29 Januari 1933, Hendrik dan Boshart dipanggil oleh komandan Kapal Tudjuh untuk mempertanggungdjawabkan kejadian-kejadian yang telah terjadi,” tulis M. Sapija.

Kapten Eikenboom akhirnya mengumpulkan para pelaut Indonesia pada 3 Februari 1933 di geladak. Ketika kapal berada di Uleelheue, Banda Aceh, sang kapten berpidato mengajak para pelaut tak meniru demonstrasi di Surabaya. Tak lupa, para perwira ditugasi mengadakan pesta untuk pelaut-pelaut Indonesia. Penjinakan itu tak membuat pelaut-pelaut berhenti gelisah.

“Kami diperkenankan berdansa dengan wanita Eropa. Sementara itu, Paradja, Rumambi, Gosal Kawilarang, Hendrik dan dua orang lagi berunding,” lapor Palaupessy.

Mereka rapat di sebuah ruang bioskop. Sementara kawan-kawan pelaut lainnya dikondisikan asyik berpesta. Sehingga rapat yang dilakukan Paradja dan kawan-kawan tidak tampak mencolok. Rencana tugas di hari-H pemberontakan pun dibagi. Kawilarang akan menakhodai kapal. Sementara Gosal mendapat tugas jaga keamanan kapal; kamar mesin diserahkan pada Boshart; dan senjata-senjata adalah urusan Paradja.

Sebelum pemberontakan, awak-awak kapal yang gelisah berusaha bersikap normal. Bahkan, dengan senang hati mereka terima undangan bermain sepak bola dengan serdadu-serdadu KNIL pada Sabtu pagi 4 Februari 1933. Saking senangnya, awak Kapal Tujuh membiarkan diri mereka kalah 4-2 dengan serdadu-serdadu KNIL. Meski kalah, awak Kapal Tujuh dapat karangan bunga layaknya pemenang.

Sejak pagi, para perwira banyak yang turun dari kapal. Mereka berpesta dengan sesama perwira. Tapi, Paradja dan kawan-kawan baru keluar ketika siang bolong dan kembali menjelang tengah malam. Dalam bus ketika kembali menuju pelabuhan, mereka menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Sekitar pukul 22.00, Paradja pun meniupkan peluitnya. Pelaut-pelaut lain pun bersiap. Itulah tanda dimulainya pemberontakan.

Memberontak, lalu Dibom

Dini hari tanggal 5 Februari 1933, tepat hari ini 85 tahun lalu, para pelaut di geladak bersiap dan menaati perintah dari orang Indonesia pertama yang memegang kendali kapal. Malam itu, Kapten Eikenboom bukan lagi nakhoda mereka. Kawilarang lah yang memegang komando.

Hal sulit yang pertama mereka lakukan adalah merusak kunci kemudi. Sementara itu, Paradja dan kawan-kawan lain melucuti para perwira yang tersisa di dalam kapal. Tak butuh waktu lama untuk membuat mereka menyerah. Tak lupa, Paradja dan kawan-kawan juga mempersenjatai diri.

Selepas angkat jangkar, kapal berangkat menuju Surabaya. Sebuah pesan pun dikirimkan dari kapal: “Maksud kami adalah memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang segera dibebaskan!”

Angkatan Laut Belanda tentu tak tinggal diam. Dengan menebeng kapal perang Aldebaran—yang lebih cepat dari Kapal Tujuh—Eikenboom ikut mengejar kapalnya yang dilarikan Kawilarang dan kawan-kawan pemberontaknya. Aldebaran digantikan kapal perang Eridanus pada 7 Februari dan Eridanus digantikan Kapal Perang De Orion pada 9 Februari.

Kawilarang dan kawan-kawan tak mendapat solusi persuasif dari pemerintah kolonial. Angkatan Laut "bermain" kasar. Lebih keras dari para pemberontak.

Sebelum sampai Selat Sunda, kapal yang dikuasai Kawilarang dan kawan-kawan pun dikirimi pesawat terbang pada Jumat, 10 Februari 1933. Pesawat-pesawat Dornier yang bisa mendarat di air memuat bom yang akan dijatuhkan untuk kapal yang dikuasai para pemberontak.

Tak hanya pesawat, kapal selam pun disiagakan. Di mana torpedo-torpedonya akan dimuntahkan ke Kapal Tujuh. Setelah peringatan, maka pada pukul 09.18, salah satu pesawat Dornier menjatuhkan bom seberat 50 kg. Anjungan Zeven Provincien kena. Bersama 19 orang lainnya, Paradja terluka. Setelah anjungan kena, pemberontakan lumpuh.

Setelah kapal-kapal Angkatan Laut mendekat, mereka yang terluka kemudian dipindahkan ke kapal lain. Sementara itu, yang tak terluka ditangkapi. Kapal pun berlayar ke Onrust. Para pemberontak lalu diadili.

Mereka akhirnya divonis bersalah. Kawilarang dihukum 18 tahun. Sementara itu, kawan-kawan Kawilarang yang terbunuh seperti Paradja, Rumambi, Aritonang, Amir, Simun, dan lainnya, dimakamkan tanpa nisan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu, Jakarta, sebelum akhirnya dipindah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Ketika divonis, umur Kawilarang sektiar 27. Dia tampak bangga. Setidaknya, dia menjadi orang Indonesia pertama yang menakhodai kapal perang Angkatan Laut Belanda.

Kawilarang tak benar-benar menjalani hukuman selama 18 tahun. Belum sampai 18 tahun dihukum, balatentara Jepang masuk ke Indonesia dan menekuk Hindia Belanda. Pemerintah militer Jepang membebaskannya dengan cepat. “Kawilarang pulang kampung ke Tondano,” tulis C. Kowaas dalam Dewa Ruci: Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra (2010: xxvii).

Setelah Indonesia merdeka, pelaut-pelaut eks De Zeven Provincien dilibatkan dalam pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dia menjadi sersan ALRI dan gugur dalam tugas di Tanjung Pinang. Setelah meninggal, pangkatnya dinaikkan menjadi Pembantu Letnan Satu (Peltu) ALRI.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id