tirto.id - Sudah saatnya berhenti bertanya apakah mungkin kita bisa kembali berdisko di klub di tengah pandemi. Bila klub tersebut adalah klub kecil yang dimiliki kawan sendiri dengan tamu yang saling kenal serta jumlahnya tak lebih dari 10 orang dan sama-sama berjoget dalam jarak sambil mengenakan masker, maka jawabannya cuma satu: itu mungkin. Disko hari ini tak ubahnya pesta privat dan terasa kembali kepada hakikat sebagai musik underground.

Merdi Simanjuntak, DJ dan pendiri duo musik Diskoria, awalnya sempat cemas ketika harus memutar musik di klub pada masa PSBB transisi jilid II. Namun kecemasan itu lewat seiring waktu. Ia merasa aman di belakang turntable karena tidak ada seorang pun yang mendekat ke arah DJ booth. Hal lain yang ia syukuri adalah keputusan sebagian besar orang untuk menunda datang ke bar sehingga membuat bar tetap sepi.

Buat Merdi, memutar musik di klub pada masa ini adalah momen tepat untuk mengeksplorasi jenis musik. Tidak ada sedikitpun tekanan untuk memikirkan jenis musik apa yang disukai tamu. "Gue bebas muter musik yang gue suka yang biasanya orang-orang pada umumnya ga suka," kata resident DJ Zodiac Space & Bar itu kala saya hubungi via Video Call, Kamis (26/11/2020).

Diskoria. Instagram/diskoria.selekta

Siasat Bertahan Selama Pandemi

Selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang-orang bekerja dari rumah, sejumlah DJ telah berinisiatif mengadakan pesta dansa virtual via Instagram Live dan YouTube untuk memastikan para pencinta musik dansa tetap punya hiburan saat di rumah.

Dalam wawancara dengan Jakarta Post, Anton Wirjono, DJ & pendiri kolektif musik dansa Future10, berkata ia merasa dirinya dan rekan-rekan seprofesinya perlu cepat beradaptasi dengan situasi. Awalnya Anton menyelenggarakan pesta dansa virtual untuk tujuan amal, kemudian acara itu berkembang jadi pesta dansa virtual secara rutin.

Lain cerita dengan Dipha Barus, DJ yang pernah jadi bagian Future10. Ia memilih mengadakan pesta virtual via Instagram Live beberapa kali setelah melihat antusiasme para followers. Ia juga terlibat acara pesta dansa via Zoom yang diadakan Zouk, organisator pesta dansa tersohor di Singapura.

Sementara Michael Killian, co-founder Zodiac Space & Bar dan salah satu penggagas kolektif musik dansa Pleasure, tidak langsung melakukan aktivitas serupa dengan rekan sejawatnya. Ia baru meluncurkan program disko virtual pada Juli 2020 yakni dengan membuat acara siaran konser digital selama 10 jam. Para pemain berasal dari kawan-kawan sesama penggerak kolektif musik dansa arus pinggir.

“Siaran konser 10 jam,” kata Michael menceritakan proyek masa pandemi yang saat itu ia rencanakan berlangsung pada Juli 2020.

Ia berkolaborasi dengan Sounds From The Corner, penyelenggara konser musik daring, dan Studio Rama, kolektif dan event organizer musik. Mereka membuat konser digital dengan penampil sejumlah music selector atau DJ untuk memutar lagu secara back to back.

Obrolan saya dengan Michael yang terjadi pada awal Juni 2020 berlangsung di tempat yang terlalu familiar—rumah tinggal masing-masing—dan diperantarai aplikasi video conference. Saya cemas saat melihat gestur Michael berulang kali freeze beberapa detik akibat sinyal internet yang naik-turun.

Saya menyayangkan obrolan daring itu karena sebenarnya saya berharap perbincangan kami bisa berlangsung di ruang bawah tanah yang berdinding, beratap, dan berlantai fuschia; duduk di atas sofa bermotif macan tutul; diterangi kemilau lampu-lampu disko yang menggantung pada plafon setinggi kurang dari tiga meter; diiringi musik dari piringan hitam yang mungkin memutar lagu disko klasik lantunan Donna Summer atau melodi soul Roy Ayers.

Dalam bayangan saya, mendengar lagu disko di ruang yang mengingatkan pada interior diskotek di AS pada awal 1970-an adalah salah satu cara menyegarkan pikiran.

Sebagian dari sobat Zodiac adalah anggota kolektif musik dansa arus pinggir. Sekitar lima tahun terakhir, kolektif musik dansa arus pinggir di Jakarta kembali bergema. Kolektif baru biasanya didirikan oleh kalangan muda berusia 20 hingga 30-an sekaligus penggemar atau kolektor piringan hitam. Sebagian dari kolektif itu—misalnya Diskoria, Pleasure, Scrubs, HDYLW?—masih mencintai irama disko dan membuat beragam jenis lagu disko kembali eksis bahkan diminati ribuan anak muda generasi milenial dan gen Z.

Disko di Jakarta

Sebetulnya musik disko selalu eksis dalam ranah pesta dansa Jakarta. Namun, sejak masuk ke ibu kota pada 1970, nyalanya terang-redup, persis putaran bola lampu disko.

Sepengamatan Merdi, naik turunnya disko ini ada hubungannya dengan tren musik di luar negeri dan juga apa yang dikonsumsi orang saat berdisko. "Ini konteksnya di klub ya. Dulu kan kita sering denger istilah kalau mau 'hacep' musiknya harus kenceng. Maka itu House, Progressive House, Trance, jadi populer. Kalau disko kan sebenernya beat-nya konstan. Jadi orang tuh ditahan aja di beat yang sama, enggak klimaks-antiklimaks."

Pria yang pernah bekerja di Aksara Records ini menyatakan bahwa di Jakarta musik disko kembali bersinar pada pertengahan 2000-an. "Tapi bukan klasik disko, melainkan obscure disco. Yang aneh-aneh lah musik diskonya. Terpengaruh produser musik luar seperti Prins Thomas dan DJ Harvy. Terus jadi inspirasi kolektif disko lokal pada era itu misalnya Quirk It! dan Another Disco Dimension. Kolektif ini jadi inspirasi munculnya kolektif lain yang membangkitkan disko underground."

Masa terang disko terjadi pada dekade pertama kemunculannya di Jakarta, salah satunya lewat berdirinya Tanamur, diskotek independen yang didirikan Ahmad Fahmy, anak pedagang tekstil di Tanah Abang, sepulang studinya dari Jerman. Ia ingin membuat satu tempat hiburan baru yang belum ada di Jakarta: ruang pesta dansa dengan iringan musik dari piringan hitam yang memutar lagu disko.

Fahmy menyasar kaum muda dan orang-orang dari berbagai kelas sosial. Ia ingin membuat Tanamur terkesan “ramah” dan bisa dinikmati siapa saja, tak ingin seperti tempat hiburan malam pada umumnya yang ditujukan untuk orang-orang berkocek tebal.

Pria itu menata interior rumah kosong milik pamannya di kawasan Tanah Abang Timur dengan gaya eklektik: dinding dicat warna-warni seperti lampu disko, dihiasi lukisan batik dan kulit binatang, dan dilengkapi furnitur dari kulit kambing. Enrico Yoland, dalam skripsi bertajuk “Perkembangan Diskotik Tanamur di Jakarta (1970-2005)” yang diselesaikan di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI pada 2012, menulis Fahmy ingin Tanamur punya nuansa ‘Wild West’ sehingga bisa menimbulkan kesan hangat.

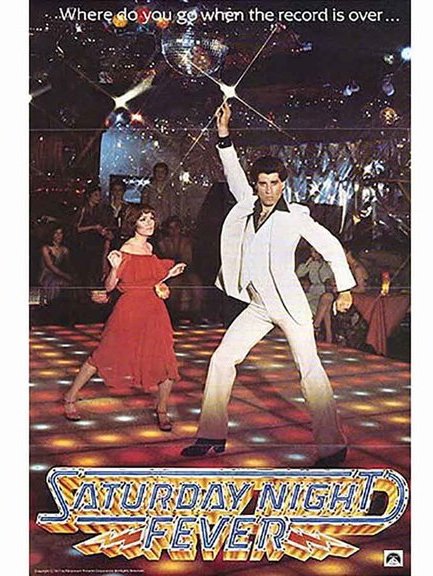

Ide Fahmy ternyata sukses. Setiap malam, Tanamur bisa didatangi 500-700 orang, yang melebihi kapasitas ruang. Kebaruan yang dibawa Tanamur menarik kalangan cukup luas seperti supir bus, mahasiswa, dan kaum pekerja termasuk para ekspatriat. Para selebritas gemar berjoget di diskotek itu. Tanamur pernah pula menggelar acara rutin macam Festival Diskotik dan Penari Soul yang formatnya mengingatkan kita kepada adegan film Saturday Night Fever (1977).

Faktor lain yang turut mendukung kesuksesan Tanamur adalah fenomena munculnya berbagai cabang perusahaan minyak asal luar negeri di Jakarta. Para pekerjanya getol mencari hiburan selepas kerja dan pada akhir pekan.

Memang, pada dekade itu, musik disko sedang diminati kalangan kaum muda di negara-negara Barat.

Sebelum membahas lebih lanjut soal disko, perlu diketahui sejak awal kemunculannya disko punya berbagai macam makna dan batasan bergantung dari orang yang menikmati atau pembesar atau penggerak disko. Secara terminologi, diskotek merujuk pada ruang yang dipenuhi piringan hitam. Disko adalah kegiatan berdansa dengan mendengarkan lagu dari piringan hitam. Definisi ini muncul pada 1940-an di Paris. Saat itu orang yang biasa berdisko adalah tentara. Kemudian, pada 1960-an di Inggris, media massa memakai kata disko untuk merujuk klub malam.

Di AS, disko lahir sebagai musik arus pinggir bagi mereka yang gemar berdansa dengan iringan piringan hitam. Di antara para pelopornya adalah orang-orang kulit berwarna dan kulit hitam yang memodifikasi tempo beberapa jenis musik seperti soul, funk, jazz; juga kaum queer yang menggamit musik disko dan diskotek sebagai ruang hiburan tempat mereka diterima dan bisa bersenang-senang secara leluasa.

Itu kemudian membuat disko tak cuma hadir sebagai jenis musik, tapi bermakna sebagai subkultur. Diskotek adalah ruang bagi kaum minoritas bersenang-senang. Dan, dengan musik yang membuat semangat itu, mereka berdansa dengan busana sebagus-bagusnya dalam ruang yang ditata seglamor mungkin—membuat para penikmat disko seperti tuan rumah yang paling berkuasa. Di AS, disko berkembang jadi budaya populer setelah diangkat layar lebar dalam Saturday Night Fever.

Di Indonesia, berdasarkan arsip yang terpublikasikan, sejarahnya cukup berbeda. Disko besar bukan karena seorang music aficionado atau golongan minoritas penggemar disko yang hendak membangun ruang mengekspresikan diri, tetapi dari orang yang menggemari keriaan disko: musik dan dansa yang energik.

Tanamur turut menginspirasi berdirinya diskotek independen di dalam negeri yang diadakan di luar hotel atau gedung perkantoran. Ini membuat radio lawas populer seperti Prambors terus-terusan memutar musik disko dan menginspirasi musisi dalam negeri membuat lagu berirama ceria. Fariz RM, Chrisye, dan musisi Indonesia lawas lain ramai-ramai mengeluarkan genre pop disco yang saat itu tengah laris. Demam disko ini juga secara tidak langsung berdampak pada munculnya kolektif musik dansa pada 1970-an, yakni Merindink Disko.

Anggota kolektif itu di antaranya Adiguna Sutowo dan Christine Hakim. Geng Merindink Disko masuk ke klub malam dan diskotek dengan membawa perlengkapan sound system dan lighting pribadi serta koleksi piringan hitam sendiri. Mereka rutin jadi penggagas sekaligus pengisi acara pesta dansa di dalam juga luar kota dan membawa musik yang mereka suka.

Sayangnya, tak banyak catatan soal kolektif disko tersebut. Nama kelompok itu meredup seiring meredupnya genre disko pada 1990-an. Disko dianggap musik jadul atau vintage.

Kolektif Musik Menyalakan Disko

Pada dekade kelima keberadaannya di Jakarta, disko masih dirayakan di bar-bar kecil oleh kolektif musik dansa.

Ketika disko kembali populer pada pertengahan 2000-an, Merdi turut membuat Hit Machine, program rutin pemutaran musik disko di salah satu klub di Jl. Iskandarsyah, Blok M, Jakarta Selatan. "Gue terinspirasi dari kolektif disko obscure yang muncul pada zaman itu. Ga cuma gue yang terinspirasi, DJ yang lain pun juga."

Pada 2012 Merdi bereksplorasi dengan memasukkan lagu Indonesia bernuansa disko ke dalam sesi permainan disko dan ternyata diterima publik. Dari sana ia semakin yakin membentuk duo musik Diskoria yang memainkan lagu Indonesia yang, meminjam istilah Merdi, "asyik dibuat dansa dan bernyanyi bersama".

Diskoria terbentuk pada 2015 dan sampai saat ini sudah mengeluarkan tiga single yakni "Balada Insan Muda" (2018), "Serenata Jiwa Lara" (2019), dan "Pelangi Cinta" (2020). Niat awalnya adalah mengolah lagu-lagu Indonesia lawas dan menyajikannya kembali dengan membubuhkan irama disko agar mudah diterima anak-anak muda.

Tak disangka, peminat Diskoria berkembang pesat. Jadwal manggung Merdi dan Aat masih selalu penuh. Klien mereka menyentuh ranah perusahaan retail. Publik mendadak tergila-gila pada irama disko dari musisi Indonesia. Ketika saya berbincang dengan Merdi dua tahun lalu, ia bilang jadwal tampilnya begitu padat dan perusahan-perusahan swasta besar mendekatinya dan berkata ingin mensponsori acara musik Merdi.

Saya percaya kolektif musik arus pinggir bisa terus bermunculan, apalagi di Jakarta relasi antar-kolektif cukup baik. Dan pertumbuhan ruang alternatif yang sevisi seperti Zodiac akan melanggengkan keberadaan mereka dalam subkultur ini.

Michael Killian mengenang sebelum ia meresmikan Zodiac pada akhir 2018, Pleasure rutin mengadakan pesta bulanan yang memainkan musik disko dan jenis musik lain yang tidak dimainkan atau tidak populer di klub pesta dansa besar seperti Colosseum, Dragonfly, Blowfish, X2, Jenja, atau Centro. Pada masa lampau, klub-klub itu tidak bisa menerima aliran musik disko ala anak zaman sekarang.

Jadi, awalnya pesta kecil-kecilan digelar di rumah teman masing-masing. Kemudian, karena peminat makin besar, mereka bisa menyewa tempat di bar atau restoran kecil di Jakarta Selatan seperti Yeyo, Bauhaus, Lola, Monopoli Hotel, Potatohead Garage (tempat-tempat itu berlokasi di Senopati, SCBD, dan Kemang; sebagian sudah hilang).

Mengapa Jaksel? Karena pemilik tempat-tempat di sana mudah didekati dan membuka diri.

“Mengapa tidak buka di Jakarta Utara, Pusat, atau Timur?” celetuk saya.

“Wah, sepertinya sebagian besar dari mereka punya referensi hiburan yang berbeda,” kata Michael.

“Pleasure ada karena beberapa teman saya ingin tetap punya hiburan seperti ketika mereka tinggal di London semasa kuliah. Hiburan yang kesannya lebih culture. Jadi kami bikin Pleasure waktu party scene di sini tidak seberagam sekarang. Belum banyak kolektif musik. Yang populer ya musik mainstream,” lanjut Michael.

Ia bilang akarkolektif musiknya adalah disco, house, dan jazz. Orang-orang yang datang ke pesta di bar kecil itu kemudian semakin banyak lagi dan Pleasure mendapat rezeki untuk membuka ruang sendiri yang sesuai identitasnya.

“Porsinya sekarang 50-50. Orang yang berasal dari lingkaran kami dan orang-orang baru,” ujar Michael.

Ruang yang tidak terlalu besar membuat Michael mudah menghampiri dan mengajak ngobrol “orang-orang baru”.Tidak semua dari mereka bekerja di industri kreatif. “Lawyer, dokter, staf finansial, pekerja di bidang politik. SCBD’s expats. Ada juga young market yang masih kuliah. Enggak nyangka juga. Kami bisa kedatangan 400-500 orang. Come and go.”

Saya lebih suka menyebut Zodiac sebagai ruang pertemuan lintas generasi pencinta musik dansa arus pinggir. Dua puluh empat tahun lalu, Anton Wirjono dan Hogi Wirjono mendirikan Future10 dan tahun ini mereka masih terlihat tampil di Zodiac; hal ini bukan hanya terjadi sekali. Begitu pula Merdi “Diskoria”, kolektif Studio Rama, dan beberapa individu penggiat skena ini seperti Belda, penggagas @nevertoodisco, yang punya slot reguler di sebuah klub bernama Safehouse.

Di samping itu, ada sejumlah DJ dari skena musik dansa arus pinggir di Tokyo yang tampil di Zodiac. Michael punya koneksi cukup erat dengan beberapa DJ di ibu kota Jepang itu. Koneksi itu terbangun secara alamiah. Berawal dari kecintaan yang sama terhadap koleksi piringan hitam, kemudian terjadi perkenalan dan berujung pada kerja sama. Michael jatuh hati dengan skena kultur musik arus pinggir di Tokyo yang berdenyut dan berharap Jakarta punya gairah serupa.

“Komunitas yang kuat itu kunci survive kami,” ucap Michael.

Michael membebaskan mereka memainkan musik yang mereka suka di Zodiac dan memberi ruang untuk tampil. Ia percaya, bagaimanapun juga, kawan-kawan penampil itu masih memiliki spirit yang sama dengannya.

Bagaimana Mereka Memandang Disko

“Manis, lirik soulful, energetic, uplifting,” Belda alias Imaginary Pirate, DJ dan penggagas program Never Too Disco, berbicara kepada saya tentang persepsinya terhadap musik disko. Lagu-lagu itu adalah lagu yang biasa dia dengar sewaktu kecil saat ibunya memutar kaset berirama disko di rumah mereka di Jakarta.

Belda pergi ke luar negeri untuk studi pada 1997. Ia menghabiskan masa kuliah di San Fransisco dan pernah menjadi anak rantau yang kebingungan mencari hiburan pada akhir pekan. Sampai satu saat, seorang saudara mengajaknya menghadiri pesta dansa underground di tempat-tempat seperti rumah kosong, bengkel kosong, dan ruang-ruang terbengkalai lain. Di sana ia menemukan musik-musik yang membuatnya tersenyum: house, techno, acid house, rock, dan tentu disko. Musik-musik itu dibawakan oleh berbagai komunitas musik di sana.

“Rasanya senang sekali. It brings back my childhood. Sangat beda dengan music scene di Ohio,” kenang Belda. “Waktu saya tinggal di Ohio, yang ada klub besar yang memainkan mainstream music: Top 40 dan progressive rock.”

Belda tak ragu untuk datang sendiri ke pesta-pesta itu. Di dalam pesta, para DJ bisa mengajaknya mengobrol; begitu pula para penyelenggara pesta dan para tamu. Suasananya cair dan membuka wawasan Belda. Ia yang semula kolektor kaset dan CD mulai mencoba mengoleksi piringan hitam. Di San Francisco ada begitu banyak toko plat.

Seorang kawan yang ia temui di salah satu pesta itu memotivasinya untuk mencoba jadi DJ. Ternyata Belda menikmatinya. Ia mulai tampil di online radio show, menyelenggarakan program pesta dansa rutin, dan manggung di sejumlah bar kecil.

Hal serupa ia lakukan ketika kembali ke Jakarta pada 2010 di masa belum banyak kolektif musik dansa dan Belda belum sering tampil. Saya sendiri mulai familiar dengan Imaginary Pirate pada 2013 saat ia kerap tampil di bar Mondo Kemang (kini sudah tutup). Seiring waktu namanya kerap muncul dalam pesta-pesta di bar kecil seperti Safehouse, Slits, dan Zodiac. Ia membentuk kolektif musik dansa bernama How Do You Like Wednesday? (HDYLW?) yang rutin tampil setiap Rabu di berbagai bar.

“Sepengamatan aku, Jakarta ini advance dibanding scene sidestream di negara-negara ASEAN lain. Kolektif di Jakarta pintar cari lagu. Mereka bisa tahu dan in line sama hal apa yang sedang diperbincangkan di sidestream culture scene di Berlin atau AS,” ungkapnya.

Tiga bulan terakhir Belda memilih "istirahat". Seluruh program yang ia buat atas nama Never Too Disco, HDYLW?, dan Imaginary Pirate bisa dinikmati via platform Mixcloud. Ia tak cuma memainkan disko melainkan musik yang dipengaruhi oleh disko.

Januar Kristianto, pekerja di agensi kreatif dan music selector yang beberapa kali menjadi penampil sekaligus pelanggan setia di Zodiac, berkata kepada saya bahwa “disko adalah musik yang inklusif.”

“Ada energi yang tercipta dari situ. Ada ekspresi, semangat, variety of sound—disco house, classic disco, new disco, disco reggae.”

“Dan gue lihat tempat ini adalah opsi alternatif dengan spirit underground disco yang sebelumnya enggak ada,” kata Jan, yang juga personel band Vague.

“It’s also diverse. Roots gue sebenarnya punk dan gue melihat ada napas punk juga di disko. In terms of the diversity, lintas gender, everyone is welcome. Very open.”

“Enggak jadi 'terlalu Jaksel' dan hanya buat kalangan tertentu saja, ya?” tanya saya.

“Orang suka punya preconception yang bikin mereka pikir ini cuma buat kalangan tertentu. Mungkin ini terlihat sebagai kalangan tertentu karena kebetulan network-nya di situ. Tapi, basicly semua orang bisa saja,” jawab Jan.

Apa pun arti disko bagimu, yang jelas lantai dansa bisa terbuka untuk siapa saja yang ingin bersenang-senang. Kultur arus pinggir ini akan selalu ada selama kolektif terus bergerak.

Penulis: Joan Aurelia

Editor: Ivan Aulia Ahsan & Fahri Salam