tirto.id - Masjid Al-Hidayah, tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Jalan Mochtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (4/6/2017) hingga Minggu (5/6/2017) disegel oleh Pemerintah Kota Depok. Penyegelan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Wali Kota Depok Muhammad Idris menegaskan aksi ini telah sesuai aturan yang berlaku, baik kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Peraturan Menteri, juga Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat.

Meski demikian, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, menurut mubalig Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) wilayah Depok, Farid Mahfud, sempat mengirim surat ke Wali Kota Depok bahwa penyegelan adalah pelanggaran konstitusi dan tidak legal sebab tak melalui persidangan. Legalitas ini dibenarkan oleh ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat yang meski belum tahu detail penyegelan, bisa memastikan bahwa Masjid Al-Hidayah itu legal sebab memiliki izin mendirikan bangunan.

Selain itu, Farid menyesalkan kedatangan Satpol PP ke tempat penyegelan tidak disertai surat tugas. Efek yang dirasakan jemaat Ahmadiyah serupa sebagaimana kisah represi aparat kepada kelompok minoritas selama ini: tertekan dan terintimidasi.

Farid pun membantah klaim bahwa pihak kepolisian telah melindungi jemaat Ahmadiyah. Baginya, pernyataan tersebut hanyalah klaim tanpa bukti alias tak seusai dengan kenyataannya di lapangan. Argumennya klasik: jika terjadi apa-apa, pihak kepolisian tak mau tanggung jawab (meski perlindungan hukum adalah tugas mereka).

"Kami malah merasa tidak terlindungi dan tidak nyaman, sehingga itu (pernyataan pihak kepolisian) tidak sesuai fakta. Kemarin-kemarin mereka malah bilang kalau nanti ada yang menyerang, kita nggak bisa bertindak apa-apa," ungkap Farid kepada Tirto.

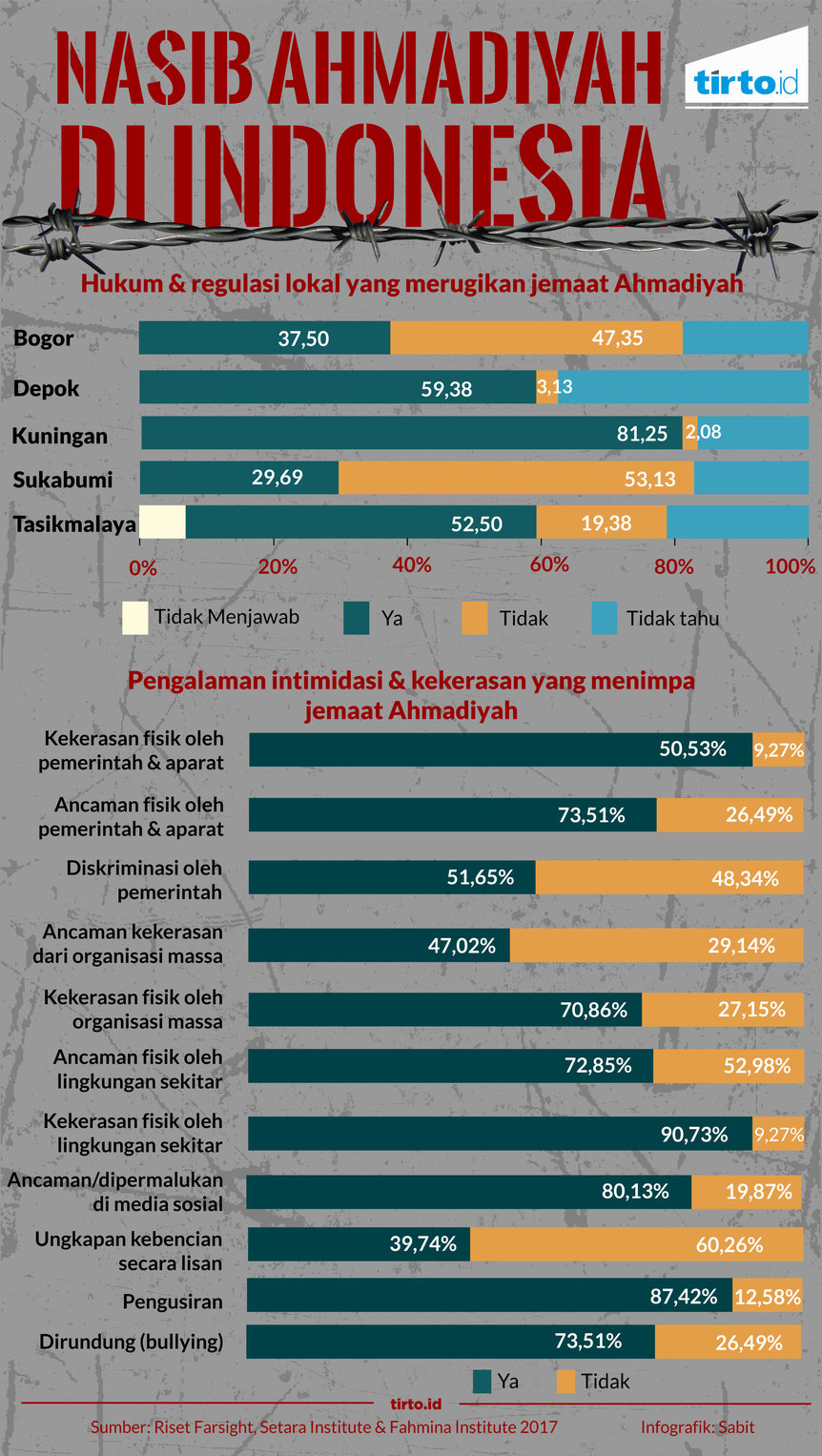

Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, dalam catatan SETARA Institute, adalah satu dari sejumlah kelompok minoritas yang belum merasakan kebebasan dalam menjalankan keyakinannya tanpa ada intervensi, ancaman, diskriminasi, hingga aksi kekerasan dari pihak lain. Tak hanya aparat negara yang menjadi pelaku. Peristiwa penyegelan di Depok, misalnya, juga buntut dari tekanan organisasi masyarakat (ormas) yang, menurut Farid, kerap melancarkan intimidasi dan ancaman persekusi.

Wali Kota Muhammad Idris mengklaim bahwa tindakan menyegel masjid Al-Hidayah dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu dilakukan untuk merespon laporan masyarakat mengenai potensi konflik yang ada. Penyegelan serupa, kata Idris, sudah dilakukan sebanyak tujuh kali. Termasuk penyegelan kali ini, baginya, adalah upaya toleransi pemerintah dan perlindungan dari potensi amuk massa oleh warga yang anti-Ahmadiyah, demikian kutip Antara.

Klaim tersebut, bagi Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Grendi Hendrastomo, adalah aneh. Sebab sudah jelas-jelas bahwa aktor yang memunculkan potensi konflik adalah pihak-pihak yang menginginkan penyegelan atau pengusiran jemaat Ahmadiyah.

“Konflik bagi mereka bisa dihindari dengan menindas minoritas. Perspektif ini yang harus diubah,” imbuhnya saat dihubungi Tirto.

Jika aparat negara menghalangi hak beribadah Ahmadiyah hanya karena tekanan kelompok yang anti-Ahmadiyah, kondisi ini adalah contoh kelemahan pemerintah daerah setempat yang mudah tunduk pada permintaan pihak-pihak yang menghendaki persekusi, demikian menurut Grendi. Sikap tersebut juga buntut dari hubungan tak sehat antara pemda dan kelompok yang bersangkutan dalam kontrak politik lokal.

“Ketika ormas menekan Pemda, sebenarnya mereka juga menanam budi, di mana Pemda pun akan menerima manfaat dengan mengakomodasi kepentingan ormas. Dalam banyak hal, ormas dengan kekuatan besar tentu punya posisi tawar pula bagi pemerintah/negara khususnya dalam konteks politik/keamanan,” kata Grendi.

“(Pemda) mengakomodasi kepentingan ormas menjadi salah satu cara menjaga kondisi tetap kondusif, walaupun di satu sisi (praktik) intoleransi menemukan jalannya,” tegasnya.

Ada sejumlah elemen yang bisa mendukung kondisi ini tetap berjalan. Selain ada ormas dan segerombol anggotanya, ada juga warga non-anggota yang menjadi simpatisan dan siap bergerak untuk mendukung kepentingan kelompok. Elemen inilah, kata Grendi, yang kadang diabaikan oleh pemerintah sebab memandang sekadar individu tak berbahaya.

“Elemen itu berbeda dengan ormas yang memiliki solidaritas kekeluargaan yang kuat. Nah, mereka akhirnya dimanfaatkan oleh ormas juga untuk menekan pemerintah daerah. Pemda yang tak punya idealisme dan komitmen yang kuat untuk menjaga hak-hak seluruh warganya akan goyah menghadapi situasi ini,” jelasnya.

Bersepakat dengan Grendi, peneliti Wahid Institute Alam M. Djafar juga menganggap aksi penyegelan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah adalah tanda bahwa Pemkot Depok tunduk pada keinginan salah satu kelompok. Alam menegaskan bahwa, alih-alih mengeksekusi, Pemkot seharusya berperan sebagai penengah jika kehadiran Ahmadiyah memang dianggap meresahkan warga sekitarnya.

“Memfasilitasi dialog antar ormas, itu yang seharusnya dilakukan. Contohnya dulu Walikota Bekasi tetap memberikan izin pendirian gereja meski didemo oleh FPI. Apa yang disampaikan FPI tetap didengarkan, aspirasinya ditampung, tapi tak serta-merta dituruti,” kata Alam saat dihubungi via telepon.

Grendi dan Alam sama-sama mengaku khawatir, apalagi dengan berkembangnya kasus persekusi oleh ormas intoleran. Kasus-kasus yang kemarin, salah duanya dialami warga Solok, Sumatera Barat, dan seorang remaja asal Jakarta, bagi keduanya merupakan bukti bahwa aparat dan pemerintah memberikan ruang atas manuver persekusi ala vigilante.

Lebih lanjut, Alam khawatir bahwa aksi penyegelan Masjid Al-Hidayah oleh Pemkot Depok akan memantik pergerakan di masyarakat yang menganggap bahwa kelompok Ahmadiyah memang layak untuk disegel rumah ibadahnya, diintimidasi, diusir, atau bahkan mendapat aksi-aksi kekerasan. “Dikhawatirkan akan menjadi legitimasi ormas/warga dalam bergerak sendiri,” imbuhnya.

Dalam laporan tentang kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia sepanjang tahun 2016 bertajuk “Supremasi Intoleransi” yang disusun SETARA Institute, tingginya pelanggaran terhadap hak-hak minoritas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Salah satunya, pemerintah mudah tunduk kepada kehendak dan kepentingan kelompok intoleran yang seakan-akan merepresentasikan mayoritas.

“Dari berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan, yang terjadi adalah ketundukan aparatur negara, baik di tingkat pusat hingga desa, dari TNI, Kepolisian, hingga Satpol PP, kepada kehendak dan kepentingan ekonomi-politik kelompok intoleran itu. Dalam berbagai pencabutan IMB pendirian masjid Ahmadiyah dan gereja umat Kristiani, misalnya, menguat kecenderungan bahwa pemerintah tunduk pada kelompok-kelompok intoleran,” tulis laporan tersebut.

Pada akhirnya, faktor penyebab lain yang lahir dari ketundukan ini ialah penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum tak bisa dilakukan sebab terbangun hubungan yang intens antara pemerintah setempat dengan ormas-ormas. Alih-alih korban dilindungi, mereka juga kerap dikriminalisasi akibat peraturan perundang-undangan yang, menurut laporan SETARA Institute, “tidak supportive terhadap jaminan perlindungan minoritas”.

SETARA Institute kemudian menyajikan beberapa usulan yang bisa menjadi solusi jangka panjang agar represi terhadap minoritas tak terjadi lagi. Salah satunya adalah dengan memperkuat dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan, dan pihak yang mesti memfasilitasi ini adalah pemerintah setempat. Di Indonesia dan di beberapa negara lain, dialog antar kelompok keagamaan berlangsung tidak seimbang antara mayoritas dengan minoritas.

“Minoritas dianggap lebih merasa membutuhkan dialog daripada mayoritas. Minoritas merasa terancam dan mengharapkan agar melalui dialog pihak di seberangnya akan bersedia untuk lebih toleran. Sedangkan mayoritas akan cenderung curiga bahwa minoritas hanya tertarik untuk melakukan dialog dengan tujuan untuk menjadikan dialog sebagai sarana untuk memperlunak sikap mayoritas.”

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Zen RS