tirto.id - Sudah lebih dari 30 tahun, saban Minggu pagi pukul empat, Abina Simarmata harus segera bangun dari tidur lelapnya dan mulai bergegas. Selepas mandi, perempuan 76 tahun itu harus naik ojek dari rumahnya di Desa Serdang, Kota Cilegon, untuk ke jalan raya provinsi dan lanjut dengan bus menuju Kota Serang.

Jika saja ia telat bangun, telat dijemput ojek, atau telat naik bus, tentu Abina akan terlambat untuk ikut jadwal ibadah pertama pukul enam di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Serang—yang jaraknya 20 kilometer dari rumahnya, atau nyaris satu jam perjalanan.

Badannya kecil, kulitnya keriput, bingkai kacamatanya besar, jalannya mulai ringkih. Pedagang di salah satu pasar di Kota Cilegon itu mulai hidup sendiri sejak suaminya—seorang tokoh yang ikut memperjuangkan pembangunan gereja di Cilegon—meninggal delapan tahun lalu. Ia juga memilih menepi dari enam anak dan sebelas cucunya.

“Saya tak mau merepotkan mereka,” katanya.

Saban Minggu pagi ke kota sebelah tentu bukan perkara mudah bagi Abina. Akan banyak tenaga, waktu, dan biaya yang terkuras hanya untuk ibadah di masa tuanya.

Keadaan serupa juga dialami oleh Rini Penas Meyrita Simanjuntak, 41 tahun, bersama suami dan ketiga anaknya. Sejak mulai merantau di Kota Cilegon 14 tahun lalu, mereka harus ke kota sebelah jika ingin ibadah di hari Minggu.

Empat tahun pertama di Kota Cilegon, sepanjang 2008-2012, Rini dan keluarganya masih bisa memanfaatkan bus dari perusahaan Krakatau Steel—perusahaan produksi baja pelat merah yang menguasai Cilegon sejak 1962—untuk ke Kota Serang. Biasanya, para jemaat perlu merogoh kocek sebesar lima ribu rupiah per orang untuk pergi-pulang.

Namun sejak 2012, bersamaan dengan anak-anak yang mulai tumbuh, Rini dan keluarga harus ibadah ke Kota Serang dengan sepeda motor. Biayanya tentu tak sedikit, jika tiap pekan harus menempuh perjalanan seperti itu. Apalagi, pendapatan suami sebagai tukang tambal ban pun tak seberapa.

“Terkadang biaya perjalanan ke Kota Serang lebih mahal daripada uang kolekte,“ kata Rini. Uang kolekte adalah sumbangan semampunya dari umat yang diberikan saat ibadah.

Belum lagi sepanjang perjalanan dari Cilegon ke Serang, jalanan dipenuhi debu dan batu-batu beterbangan—salah satu efek paling nyata wilayah industri. Rini sangat khawatir terhadap kesehatan anak-anaknya yang rentan terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Ia tak berlebihan. Dinas Kesehatan Kota Cilegon sendiri pernah menyebut sepanjang 2018-2020 muncul ratusan ribu kasus ISPA di kota itu.

“Tentu akan lebih mudah ketika ada gereja di Cilegon,” katanya dengan wajah berharap.

Sayangnya, impian Abina dan Rini—serta mungkin juga ribuan umat Nasrani lainnya di Kota Cilegon—untuk bisa mengakses tempat ibadah dengan mudah, bagai pungguk merindukan bulan.

Selamat datang di Cilegon: kota tanpa gereja.

***

Rencana aksi penolakan pembangunan gereja berakhir antiklimaks, setelah Wali Kota Cilegon Helldy Agustian bertemu dengan Masyarakat Banten Bersatu (MBB) satu hari sebelum aksi berlangsung, 24 April 2022.

Lewat akun Facebook-nya usai pertemuan itu, Ketua Presidium MBB Rohmatulloh Romeo bilang bahwa aksi tersebut batal karena rencana pembangunan gereja yang dimaksud belum mendapat izin. Dalam keterangan yang sama, diketahui bahwa rencana pembangunan gereja itu akan dilakukan oleh HKBP Maranatha Cilegon—Abina dan Rini adalah salah dua jemaatnya.

Enam hari sebelum pertemuan itu, 18 April 2022, sejumlah orang membongkar paksa seng yang digunakan untuk menutup lahan milik HKBP Maranatha Cilegon yang berada di Desa Gerem, Kota Cilegon. Sejak saat itulah sejumlah orang berencana menggelar aksi penolakan yang dipimpin oleh Romeo.

Belakangan, 22 Juni lalu, Romeo—yang sebenarnya merupakan warga Cikeusal, Kabupaten Serang—ditangkap oleh Polda Banten atas kasus ujaran kebencian yang dilaporkan langsung MUI Banten.

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon bukan barang baru. Sejak 2010, Setara Institute sudah menemukan beberapa kasus sulitnya membangun rumah ibadah umat Nasrani di Cilegon lewat laporannya berjudul Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2010.

Penolakan kembali terulang pada 2017. Sejumlah warga protes saat Gereja Baptis Indonesia Cilegon mengadakan ibadah massal dan dituding berada di “gereja terselubung”. Bahkan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sampai pernah bilang sebaiknya tak ada gereja di Cilegon agar “masyarakat lebih tenang".

Dua tahun lalu, giliran Paroki Santo Mikael milik jemaat Katolik yang diprotes saat ingin mengadakan ritual Rabu Abu. Bahkan, mereka yang protes bukan lagi bicara soal bangunan rumah ibadah, tapi mempermasalahkan kegiatan keagamaan non-Muslim di Cilegon.

Saat itu, Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Umat (FMPU) Kota Cilegon, Muhammad Rifqi, yang mewakili protes warga bilang bahwa tak adanya rumah ibadah Nasrani di Cilegon tak lepas dari perjanjian pada tahun 1970-an antara Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan pihak Krakatau Steel yang isinya tidak memperboleh kegiatan peribadatan non-Muslim di Cilegon—yang kala itu masih di bawah wilayah Kabupaten Serang. Surat perjanjian itu ditunjukkan di depan wartawan.

Saat dikonfirmasi soal surat perjanjian itu, Rifqi mengaku tak memiliki wewenang lagi. "Sudah saya serahkan sepenuhnya ke FKUB Cilegon," kata Rifqi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Sementara itu Ketua FKUB Kota Cilegon, Abdul Karim Ismail, tak merespons permintaan konfirmasi.

Upaya penyisiran laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Banten sepanjang tahun 1960 hingga 1990 tak membuahkan hasil. Di situ tak ada satu pun aturan di level Kabupaten Serang—saat itu masih membawahi Cilegon—soal tidak memperbolehkan kegiatan peribadatan non-Muslim, seperti yang dikatakan Rifqi.

Salah seorang anggota FKUB Kota Cilegon periode 2007-2014 juga meragukan adanya aturan semacam itu. “Secara fisik saya belum pernah melihat aturan semacam itu,” katanya, pertengahan Juli lalu. Ia minta namanya tak disebut demi keamanan.

Dua dosen Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI, Rahayu Permana dan Fahmi Hidayat, pernah menerbitkan artikel adanya perjanjian antara Krakatau Steel dengan pondok Al-Khairiyah di Citangkil karena lahannya akan digusur untuk perluasan korporasi. Perjanjian itu terjadi medio 1974-1978. Namun dalam perjanjian itu tak ada satu pun klausul yang menyebut pelarangan kegiatan ibadah maupun pendirian rumah ibadah non-Muslim di Cilegon.

Jika melihat ragam praktik diskriminatif selama puluhan tahun tersebut, sulit untuk tidak mengatakan Cilegon adalah kota yang anomali.

Cilegon tumbuh dan besar berbarengan dengan korporasi pelat merah penghasil baja Krakatau Steel, yang embrio pertamanya dicanangkan Sukarno lewat Proyek Baja Trikora pada 1962. Setelah sempat mangkrak karena tragedi berdarah 1965, ia bereinkarnasi dengan nama yang kita kenal saat ini—di bawah asuhan Ibnu Sutowo—dan resmi beroperasi pada 1977.

Jalannya memang tak selalu mulus. Tahun-tahun awal produksinya, Krakatau Steel sempat merugi hingga 250 miliar rupiah pada 1980. Namun, semua orang tahu hingga saat ini Krakatau Steel tetap berdiri dan membangun banyak hal di Cilegon: perumahaan, rumah sakit, pelabuhan, hingga bisnis air.

Selain itu, Cilegon tentu akan mudah dilupakan jika tak ada Pelabuhan Merak di sana: pusat penyeberangan antara dua pulau besar di Indonesia. Laporan pada Mei lalu menyebut lebih dari 13.000 kendaraan yang melintasi pelabuhan itu setiap harinya. Roda perputaran ekonomi tentu membawa dampak besar, sampai Kementerian Koperasi dan UKM ingin Pelabuhan Merak jadi tempat promosi UMKM.

Di sektor energi, Kota Cilegon punya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang diklaim sebagai PLTU terbesar se-Asia Tenggara karena menyumbang 17 persen dari kebutuhan listrik Jawa-Madura-Bali—kendati tak lepas dari kritik keras warga sekitar karena praktik pembuangan limbah dan kasus ISPA.

Maka tak heran, jika tahun lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota itu mencapai 485 miliar rupiah—atau 85 persen dari targetnya sebesar 579 miliar rupiah.

Dengan melihat pembangunan skala besar dan arus multikultural berjalan dengan pesat di Cilegon, semestinya kemajemukan dan pluralisme adalah keniscayaan. Namun, nyatanya tak demikian.

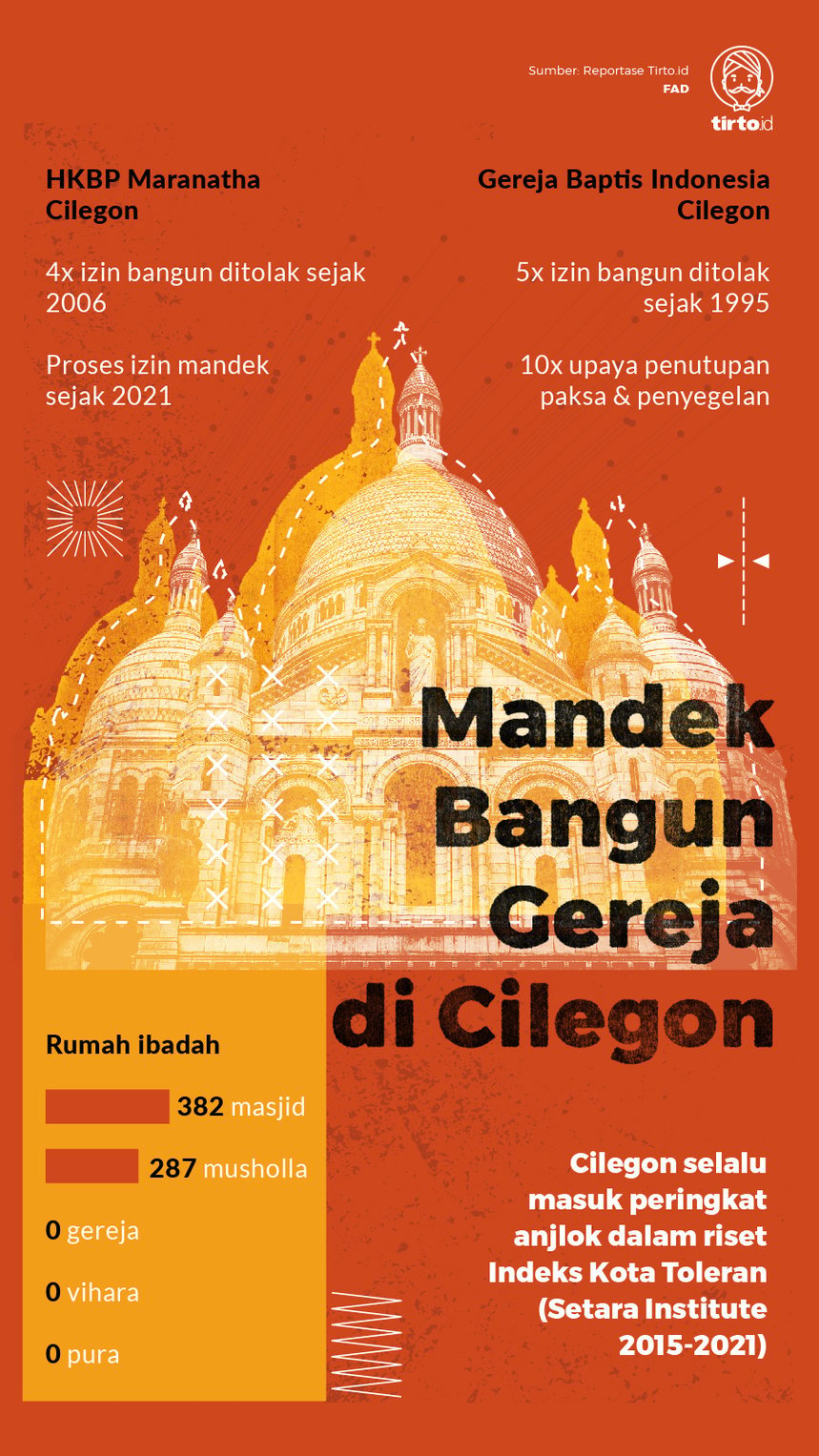

Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musholla di Cilegon, tanpa ada satu pun gereja, pura, maupun vihara tercatat. Padahal, jumlah warga non-Muslim di tahun yang sama bukannya sedikit: 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka semua tentu butuh tempat ibadah.

Kota Cilegon selalu masuk deretan peringkat anjlok dalam riset Indeks Kota Toleran yang dibikin oleh Setara Institute selama lima kali: nomor 15 dari bawah pada 2015, nomor empat dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor delapan dari bawah pada 2020, dan nomor tiga dari bawah pada 2021 lalu. Riset tersebut digarap berbasis kebijakan pemerintah dan ucapan pejabat setempat untuk menjadi tolok ukur toleran atau tidaknya sebuah kota.

Kepada saya, peneliti utama riset itu, Halili, bilang bahwa salah satu masalah utamanya adalah tak adanya keberpihakan Pemerintah Kota Cilegon terhadap minoritas melalui regulasi yang ada. Semisal saat syarat tanda tangan masyarakat sekitar desa/kelurahan tak terpenuhi, komposisinya bisa ditarik ke level kecamatan, atau kabupaten/kota.

“Prinsipnya ada ruang untuk fasilitasi, instead of restriksi. Kami di dalam riset tidak menemukan adanya spirit bahwa regulasi Pemerintah berpihak pada kelompok minoritas,” katanya pertengahan Juli lalu.

Setara Institute juga mengambil satu kesimpulan umum dari lima edisi riset tersebut: “Hal yang menarik dari sirkulasi 10 kota terendah pada lima kali penilaian IKT adalah fakta bahwa kota-kota yang berhasil keluar dari jeratan intoleransi adalah kota-kota dengan tingkat urbanisme dan metropolisme tinggi.”

Sesuatu yang sepertinya tidak terjadi di Cilegon dengan semua pluralisme yang dibawa oleh industri. Kota itu masih terjerat intoleransi, di saat pejabatnya justru merayakan toleransi secara seremonial. Sebuah kota yang anomali.

***

“Lihat para tukang tambal ban di sepanjang Jalan Raya Merak ini,” kata Pendeta Hotman Marbun, sembari menyetir mobil. “Mereka ini semua jemaat kami.”

Pendeta Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranatha Cilegon, menemani saya saat ingin melihat sebidang tanah di daerah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Cilegon. Lokasinya ada di pinggir Jalan Raya Merak, tepat di belakang dua kios tambal ban bercampur dengan warung dan rumah makan kecil. Jaraknya sekitar 18 kilometer dari pusat kota. Justru lebih dekat ke Pelabuhan Merak.

Tanah seluas 4.400 meter persegi itu rencananya akan menjadi lokasi gereja HKBP Maranatha Cilegon. Tanah itu adalah hasil dari ruilslag antara pihak jemaat dengan PT. Nusaraya Putra Mandiri pada 8 Oktober 2004 yang difasilitas oleh Pemerintah Kota. Salah satu poin utama dalam surat kesepakatan yang diterbitkan Wali Kota Cilegon saat itu itu, tanah pengganti tersebut bisa diperuntukkan untuk rumah ibadah.

“Kita punya dokumennya,” kata Pendeta Hotman sembari menunjukkan dokumen itu.

Dua tahun setelahnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9—dikenal dengan SKB 2 Menteri—terbit. Salah satunya membahas soal pendirian rumah ibadat. Beberapa syarat utama jika ingin mendirikan rumah ibadah: 90 tanda tangan dari jemaat pengguna rumah ibadat, 60 tanda tangan dari warga sekitar lokasi pembangunan, serta mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Namun, sejak saat itu jemaat HKBP Maranatha sudah empat kali gagal saat ingin mengajukan permohonan pendirian tempat ibadat: tahun 2006, 2009, 2011, dan 2017. Masalah utamanya ada pada penolakan warga di tingkat RT, RW, hingga ormas.

“Kita berusaha untuk ikut sesuai dengan peraturan yang ada. Kita baru mau melangkah pertama, sudah terhalang. Sudah ditolak seperti itu,” kata Pendeta Hotman.

Agustus tahun lalu, pihak jemaat kembali mencoba untuk mengajukan izin pendirian rumah ibadat dan perkembangannya cukup signifikan. Kendati ada penolakan dari segelintir warga, namun syarat-syarat utama sudah terpenuhi. “Tanda tangan jemaat sudah, tanda tangan warga sekitar malah kita dapat 70 warga, lengkap dengan pernyataan dukungan,” katanya.

Hingga saat ini, prosesnya masih berada di Lurah Gerem yang sedang memvalidasi seluruh tanda tangan tersebut. Jika proses validasi selesai, pihak jemaat tinggal meminta rekomendasi dari Kemenag Kanwil dan FKUB. Baru setelah Wali Kota Cilegon bisa memberikan izin pendirian rumah ibadat. Perkembangan yang cukup signifikan inilah yang menjadi salah satu pemicu pembongkaran seng dan aksi penolakan pada April lalu.

HKBP Maranatha pertama diresmikan sebagai organisasi jemaat pada 1997. Itu artinya, sudah 25 tahun jemaat HKBP Maranatha Cilegon harus pergi ke gereja HKBP Kota Serang jika ingin ibadah tiap hari Minggu.

Per 2022, jumlah jemaat mencapai 3.903 jiwa dari 856 KK. Pendeta Hotman mengaku, jemaatnya didominasi oleh warga dengan ekonomi kelas bawah.

“Hanya segelintir saja orang yang berduit,” katanya. “Tentu mereka akan kesulitan jika harus ke Kota Serang hanya untuk ibadah.”

Apalagi mengingat wilayah administratif Kota Cilegon yang cukup luas. Pendeta Hotman bercerita, ada jemaatnya yang rumahnya berada di Desa Selira, perbatasan Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, dekat dengan PLTU Suralaya. Bagi mereka, untuk mencapai Kota Serang harus menempuh 50 kilometer.

“Itu sudah di ujung Merak. Jemaat kita juga banyak yang perekonomiannya pas-pasan,” kata dia. Kata Pendeta Hotman, jemaat juga ada di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS), bahkan sampai ke Kecamatan Anyer. Untuk ke Kota Serang, mereka harus menempuh 35 kilometer.

Menurutnya, dengan ribuan jemaat tersebut, akan lebih mudah jika seluruh kegiatan peribadatan dilakukan di Cilegon. Biaya dan waktu perjalanan akan lebih efisien, begitu juga memudahkan akses untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan disabilitas. “Susah banget harus mobilisasi 3000-an orang ke Kota Serang,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa gereja HKBP Kota Serang sudah terlalu padat untuk jadi tempat ibadah karena bukan hanya HKBP Maranatha saja yang “menumpang” untuk ibadah. Dua jemaat lainnya datang dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Serang dan HKBP Cikande. Total ada empat jemaat yang ibadah di gereja itu tiap hari Minggu.

Dalam satu hari itu, ada sembilan kali ibadah dari pukul enam pagi sampai tujuh malam: HKBP Serang empat kali, HKBP Cilegon tiga kali, HKBP Cikande satu kali, dan GKPS Serang satu kali. “Berganti-ganti terus. Mungkin total ada 10.000 KK,” kata Pendeta Hotman.

Kesulitan serupa juga dialami oleh jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cilegon. Niat untuk membangun gereja sejak tahun 2000 sulit terealisasi hingga hari ini. Masalah utamanya sama: penolakan dari masyarakat sekitar.

Salah seorang pimpinan GKI Cilegon, Pendeta Christian Sudono, bercerita bahwa jemaat awal muncul di Cilegon sejak Proyek Baja Trikora mulai bangkit lagi dan berganti nama menjadi Krakatau Steel pada 1970. Dengan itu, banyak karyawan perusahaan yang merupakan pendatang beragama Kristen.

“Saat itu bentuknya masih persekutuan. Seperti biasa, di mana saja tempatnya, paling malam hari. Antara Rabu atau Kamis,” katanya. “Untuk ibadah hari Minggu, ya, ke Serang, sampai hari ini.”

Hingga saat ini, jumlah jemaat GKI Cilegon mencapai 1.306 jiwa dari 366 KK. Mereka datang dari beragam etnis: Jawa, Batak, Manado, Makassar, hingga Tionghoa. Agak berbeda dengan HKBP Maranatha, jemaat GKI Cilegon banyak berlatar belakang karyawan kelas menengah. Ibadah sampai harus dibuat sesi pagi dan sore guna memfasilitasi jemaat yang masih bekerja di hari Minggu.

“Mereka rata-rata sibuk. Sangat kelihatan ketika ada agenda non-ibadah banyak yang aktif di malam hari, setelah pulang kerja,” katanya.

Ia juga bercerita, bahkan ada jemaatnya dari Kecamatan Anyer, yang berada di wilayah Kabupaten Serang, karena secara geografis lebih dekat dengan Cilegon. Apalagi, yang ibadah di gereja GKI Serang tak hanya jemaat dari GKI Cilegon, tapi juga dari Cikande dan Pandeglang.

Total yang ibadah bisa lebih dari 2.000 orang dalam satu hari, dibagi menjadi tiga kali waktu. Gereja yang didirikan sejak 1963 itu sudah kadung sesak. “Semestinya di sini [Cilegon] punya gereja dong,” kata Pendeta Christian.

Sejak SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadat yang terbit tahun 2006, GKI Cilegon memang belum pernah mengajukan perizinan secara formal. Langkah yang dilakukan jemaat selama ini masih tahap sosialisasi kepada warga Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.

Ia mengaku jemaat GKI Cilegon selama ini tak punya konflik apa pun dengan warga sekitar. Hampir setiap setahun, jemaatnya bikin agenda 17 Agustus-an dengan mengundang masyarakat sekitar, berbagi sembako pada bulan Ramadan, hingga menyumbang hewan kurban pada Idul Adha. Langkah persuasif macam itu dinilai penting untuk membangun relasi kemanusiaan.

“Walau kita tahu, arah akhirnya akan minta tanda tangan sesuai SKB 2 Menteri, tapi pendekatan terlebih dahulu itu penting,” katanya, walau hasilnya masih jauh dari harapan.

GKI Cilegon punya sebidang tanah di Kelurahan Bendungan untuk lokasi pembangunan gereja. Saat ini tanah itu masih kosong. Lokasi tanah itu berada di belakang gedung serbaguna milik jemaat. Gedung itu biasa digunakan untuk agenda non-ibadah seperti persekutuan pada Selasa atau Rabu, latihan nyanyi pada Jumat atau Sabtu, kegiatan remaja pada Sabtu malam, hingga pendidikan agama Kristen untuk anak-anak sekolah.

Pada Januari 2020, jemaat mengadakan acara peringatan untuk merayakan satu dekade berdirinya gedung serbaguna tersebut. Jemaat berupaya untuk mengundang warga sekitar dan beberapa tokoh masyarakat. Ada sebagian yang hadir, ada juga yang tidak. Namun, sebagian warga menolak acara tersebut karena salah satu agendanya pembacaan doa.

“Enggak boleh. Pokoknya yang berbau-bau [doa] gitu enggak boleh,” kata Christian menirukan argumen para warga. “Kalau pentas seni boleh.”

“Padahal itu kan sebenarnya doa aja, doa ucapan syukur,” tambah Christian. Acara peringatan tersebut tetap berjalan dijaga oleh polisi setelah ada mediasi oleh lurah setempat. Namun, sejak saat itu penolakan GKI Cilegon ingin membangun gereja makin kencang terdengar.

Sudah lebih dari 30 tahun Christian mengabdi di GKI Cilegon, dan selama itu harapan untuk jemaat memiliki gereja sendiri tak pernah padam. Selama apa yang dianut legal di mata Pemerintah, selama tidak membuat onar, selama tidak bermaksud jahat, selama itu pula seharusnya warga sekitar melihat jemaat sebagai sesama warga negara yang punya hak yang sama.

Ia minta jemaat diterima sebagai entitas warga Cilegon yang sama dengan yang lain. “Apalagi anak saya. Dia enggak bisa mengaku orang Jawa Barat atau Jawa Tengah, karena lahir dan besar di sini. Dia ini orang Cilegon.”

***

“Dilema memang bagi kami,” kata Mahfudin, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, dalam sebuah musyawarah pada Agustus 2018, yang dikutip media lokal. “Tapi kami berharap kearifan lokal, kultur Cilegon dari para sesepuh dulu agar tetap terjaga dengan tidak ada gereja di Cilegon.”

Saat itu Pemerintah Kota Cilegon mengadakan musyawarah dengan mengundang Kementerian Agama Kota Cilegon, anggota DPRD Kota Cilegon, dan warga yang menolak rencana pembangunan gereja.

Pimpinan Gereja Baptis Indonesia Cilegon, Pendeta Paul Kristiyono tahu soal pertemuan tersebut dan menyayangkan keputusan pemerintah. Padahal, saat itu Gereja Baptis telah mengantongi 60 tanda tangan warga Kecamatan Citangkil—wilayah yang rencananya akan dibangun gereja.

“Jika merujuk aturan SKB 2 Menteri, harusnya FKUB, Kementerian dan Pemkot fasilitasi kami agar ada rumah ibadat di Kota Cilegon,” kata Pendeta Paul.

Berbeda dengan jemaat HKBP dan GKI, jemaat Gereja Baptis bisa melakukan ibadah di sebuah gedung di Kecamatan Citangkil. Mereka menyebutnya dengan Rumah Doa Baptis.

Awalnya, rumah doa mereka berada di Kelurahan Gerem—wilayah yang sama dengan tanah milik HKBP—pada 1993. Namun, sejak 1995 lokasinya pindah ke Kecamatan Citangkil. Sejak saat itu, setidaknya Gereja Baptis mengalami sepuluh kali upaya penutupan paksa dan penyegelan rumah doa tersebut. Di bawah pimpinan Pendeta Hosea Sudirman empat kali, Pendeta Alfeus Mulyono lima kali, dan Pendeta Paul satu kali pada 2017.

“Sembilan kali sebelum saya hanya di level RT, RW, dan Lurah, jemaat tetap nekat ibadah,” katanya.

“Ketika periode saya, levelnya sudah Camat dan Wali Kota, jemaat tetap nekat ibadah. Satu kali tapi paling besar, karena sudah memasuki era media sosial.”

Karena berbagai represi tersebut, Gereja Baptis sempat mengalami vakum sepanjang 2011-2012. Pada 2013, jemaat disarankan untuk mencari gereja masing-masing sebagai tempat ibadah di Kota Serang. Lalu mulai berani kembali ibadah di Cilegon sejak kepemimpinan ada di bawah Pendeta Paul.

Tiga tahun berjalan, represi kembali terjadi. Pada Agustus 2017, jemaat mendapat surat dari Camat Citangkil dan Wali Kota Cilegon yang diteken satu bulan sebelumnya. Isinya berupa pelarangan menggunakan rumah doa tersebut menjadi tempat ibadah. Namun, jemaat memilih melawan dengan tetap beribadah di lokasi.

“Kalau yang dilarang bangunannya, maka kami akan tetap ibadah di sini. Tidak menggunakan bangunannya, tapi di halaman kami yang luas,” kata Paul.

Satu bulan setelah pelarangan itu, September 2017, Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi ditetapkan tersangka menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah atas dugaan penerbitan rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan mal Transmart di Cilegon.

Akhirnya, pada 2018 jemaat berusaha untuk mengajukan izin pendirian rumah ibadat sesuai aturan. Gedung rumah doa itulah yang ingin diajukan izinnya oleh jemaat menjadi rumah ibadat. Semua syarat terpenuhi, namun otoritas tetap kalah dengan tekanan mayoritas.

Belakangan, jemaat bisa melakukan ibadah di gedung tersebut hanya berdasarkan “jaminan pengakuan tidak tertulis” dari pihak kepolisian. Saat itu, secara de facto pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada warga negara untuk menjalankan ibadah.

“Pengakuan tidak tertulis,” kata dia. “Kadang pengakuan lebih kuat dari IMB.”

“Kami akan tetap beribadah di lokasi. Kalau bangunan atau gedung yang dilarang, saya akan menggunakan halaman untuk beribadah,” tambahnya. Hingga saat ini, jemaat Gereja Baptis jumlahnya mencapai 200 orang.

“Bangunan gedung gereja boleh dilarang, tapi “gereja” itu sendiri tidak bisa dilarang di Kota Cilegon. Dalam iman Kristen, “gereja” itu artinya “orang percaya”, “umat”, atau “jemaat”,” tambah Paul.

Saya meminta komentar dari Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, Lukmanul Hakim, soal sulitnya jemaat Nasrani yang ingin bangun rumah ibadah. Apalagi berkaca dengan kasus Gereja Baptis dan HKBP Maranatha yang sudah memenuhi syarat tanda tangan dukungan masyarakat sekitar.

“Anda bisa membuktikan [data] semuanya atau sekadar mendengar cerita? Maaf, kami belum setahun tugas di Cilegon. Perlu validasi data dan fakta,” kata Lukmanul, pertengahan Juli lalu.

Ia juga tak berkomentar banyak riset Setara Institute yang memasukkan Kota Cilegon sebagai salah satu kota yang tingkat toleransinya rendah. “Ciri konkret kota intoleran dan kota toleran itu seperti apa?” tanyanya.

Sementara itu Wali Kota Cilegon, politikus Partai Berkarya Helldy Agustian, tak merespons upaya konfirmasi sampai naskah terbit.

***

Di antara tiga jemaat lainnya, mungkin jemaat Katolik Paroki Santo Mikael keadaannya lebih baik. Sejak 2014, tiap Minggu mereka bisa beribadah di gedung serbaguna bekas milik Yayasan Mardi Yuana—sebuah lembaga pendidikan Katolik yang berdiri sejak 1960an, menggunakan izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadat sesuai dengan SKB 2 Menteri. Dalam aturan, izin tersebut harus diperpanjang setiap dua tahun sekali.

Dalam sejarahnya, jemaat Katolik di Cilegon pernah memiliki sebuah gereja. Informasi itu tercantum dalam salah satu dokumen sejarah HKBP Maranatha yang sedikit menyinggung soal gereja Katolik.

Namun, pada 1975 saat Cilegon masih berada di bawah administrasi Kabupaten Serang, gereja itu ditutup oleh bupati saat itu, HS Ronggowaluyo, akibat protes dari warga karena menjadikan lembaga pendidikan Mardi Yuana sebagai tempat ibadat. Sejak saat itu, jemaat jika ingin ibadah harus ke Kota Serang.

Pada 2013, gedung serbaguna itu dibangun diperuntukkan kepentingan jemaat dan masyarakat sekitar. Satu tahun setelahnya, kewilayahan jemaat Katolik Santo Mikael naik statusnya menjadi stasi. Akhirnya, pada September tahun lalu, statusnya naik lagi menjadi paroki. Sejak saat itulah pimpinan jemaat mengurus izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadat.

“Kami menjadi Paroki Santo Mikael pada September tahun lalu. Karena Provinsi Banten enggak ada keuskupan, jadi kami langsung ke Keuskupan Bogor,” kata Andrianus Nabu, Wakil Dewan Pastoral Paroki Santo Mikael, kepada saya pertengahan Juni lalu.

Hingga saat ini, jemaatnya mencapai 3.200 jiwa. Di Provinsi Banten sendiri, setidaknya saat ini ada total 16 paroki, namun hanya ada 15 gereja. “Kami ini paroki tanpa gereja,” lanjut Andre—sapaan akrabnya.

Andre bilang bahwa jemaat ada keinginan untuk membangun gereja, namun masih target jangka panjang. Mereka masih harus mencari tanah dan mengumpulkan modal terlebih dahulu. Saat ini, mereka masih bergantung dengan izin tempat ibadat sementara yang kudu diperpanjang dua tahun sekali.

“Bagi kami, gereja tak hanya berbentuk gedung, namun ada juga di hati kami,” katanya.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Adi Renaldi