tirto.id - Sepucuk surat dikirim kepada Pramoedya Ananta Toer di pembuangannya di Pulau Buru. Pram mengingat saat itu hari Sabtu 4 Maret 1972. Ternyata itu surat dari Titiek, salah seorang anaknya.

“Ayahanda, Titiek sering mengirimkan surat pada ayahanda tetapi tak pernah mendapat balasan. [...] Titiek di sini kecukupan, tapi selalu ada kekurangannya, yaitu belaian seorang ayah. Titiek ingin nasehat dari seorang ayah terhadap anaknya,” tulis Titiek kepada sang ayah.

Pram ingin sekali membalas surat itu, tapi terbentur aturan. Meski tak akan pernah terkirim, tapi toh tetap juga ia tulis balasan bagi buah hatinya itu. Jawaban surat itu kini tersua dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (2000, hlm. 186-216).

Banyak hal dituliskan Pram untuk Titiek. Salah satunya, sebagai sarana penghiburan, ia berkisah tentang mula Pram bertemu Maemunah Thamrin, ibunya.

“Untuk pertama aku melihat ibumu dalam bulan Oktober atau Nopember 1954 di Pekan Buku, diselenggarakan oleh perusahaan buku Gunung Agung. Ibumu menjaga salah sebuah stand,” tulis Pram.

Itu adalah sebuah pertemuan yang tak disengaja yang jadi titik balik kehidupan Pram. Kala itu ia sedang benar-benar terpuruk. Ia sudah cukup dikenal sebagai penulis memang, tapi uang dari menulis tak pernah cukup untuk menyambung hidup. Krisis hidupnya kian berlarut-larut gara-gara rumah tangganya hancur.

Pertemuan dengan Maemunah menerbitkan kembali semangat hidupnya yang redup. Gayung pun bersambut, Maemunah menerima Pram.

Pram mengenang, “Ia telah mengembalikan kepercayaanku pada diri sendiri. Bagi seorang pengarang, hal itu sama dengan mendapatkan hidup, semangat dan kegairahannya kembali. Dan kami berdua sudah sepakat mengikat diri dan mengarungi hidup bersama.”

Selanjutnya, kita tahu jadi apa Pram. Jika harus berterimakasih, agaknya Pram boleh menyampaikannya kepada NV Gunung Agung. Karena, gelaran pekan buku yang dimaksud Pram itu terlaksana atas rintisan bos firma toko buku dan penerbitan itu, Tjio Wei Tay. Pun pekan buku itu juga bukan acara biasa, karena itulah pekan buku skala nasional yang pertama sekali digelar di Indonesia.

Si Anak Bandel Buka Toko Buku

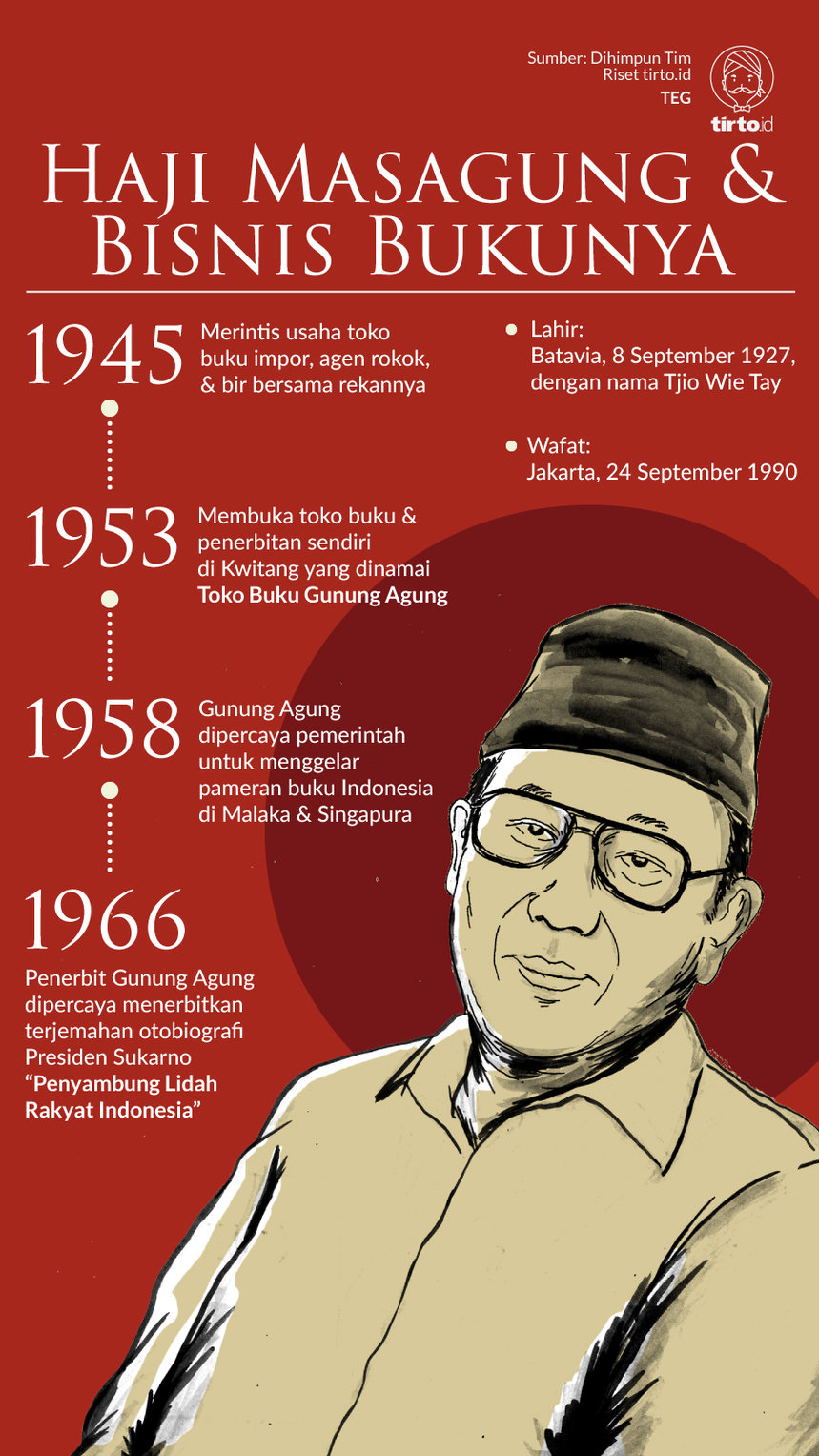

Si usil, rajin bolos, doyan kelahi, dan sesekali mencuri buku adalah predikat Tjio Wie Tay ketika kecil. Bocah kelahiran Batavia, 8 September 1927, sampai dikeluarkan dua kali dari dua sekolah berbeda gara-gara kebandelannya. Tapi, gara-gara sifat bandel itu juga ia bisa bertahan dari kerasnya hidup di Batavia.

Sebenarnya ia berasal dari keluarga berada. Ayahnya, Tjio Koan An, adalah insinyur kelistrikan dengan pekerjaan yang mapan di sebuah perusahaan partikelir Belanda. Kehidupan mapan itu berbalik ketika sang ayah mendadak wafat saat Wei Tay masih berusia empat tahun.

Poppy Nio, sang ibu, jadi kocar-kacir cari nafkah. Untuk sedikit meringankan beban, Wey Tay lalu ikut cari nafkah. Dari mana modalnya? Setidaknya saat itu ada buku-buku pelajaran kakak-kakaknya yang siap dicuri dan diloakkan. Jadilah, dari uang hasil colong buku itu ia memulai usahanya mengasong.

Mulanya Wei Tay jualan buah dan kemudian beralih ke rokok ketengan. Jalanan sekitar Glodok dan Pasar Senen jadi area operasinya. Dari jualan rokok itulah ia kemudian berkenalan dengan Lie Tay San dan The Kie Hoat yang kemudian mengajaknya bikin kongsi dagang.

Maka berdirilah Tay San Kongsie pada 1945. Sejak itu, kisah hidup Wey Tay mulai berubah klise laiknya kronik hidup pengusaha-pengusaha yang biografinya biasa ditemukan di toko buku.

“Mereka mengambil rumah Lie Tay San di Kramat Bunder sebagai tempat sementara. Masih rokok yang jadi jualan utama mereka, [...] Tetapi ada juga minuman bir sebagai daya tarik yang lain bahkan Tay San Kongsi sekaligus menjadi agen bir cap Burung Kenari yang sedang populer ketika itu,” tutur Ketut Masagung, anak bungsu Wie Tay, dalam biografi Bapak Saya Pejuang Buku (2003, hlm. 109).

Selepas kemerdekaan, entah apa sebab, permintaan masyarakat akan buku jadi tinggi. Peluang itu dilirik juga oleh Tay San Kongsie yang kemudian membuka toko buku impor dan majalah. Mereka mesti bersaing dengan toko-penerbit gaek macam Van Dorp dan Kolff. Tapi, Tay San Kongsie punya keunggulan di sisi variasi buku, karena kedua toko itu hanya menjual buku terbitannya sendiri.

Ternyata keuntungan bisnis toko buku itu mampu melampaui keuntungan rokok dan bir. Kedua lini bisnis itu lantas ditutup dan Tay San Kongsie mulai fokus pada bisnis buku dan importir alat tulis.

Tradisi Pameran Perbukuan

Peluang besar datang pada 1951. Sebuah rumah sitaan kejaksaan di Jalan Kwitang nomor 13 dilelang. Wie Tay lantas membeli rumah itu seharga RP110, mahar yang terhitung murah untuk ukuran saat itu.

“Rumah berbentuk ‘L’ itu kemudian dibenahi, dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Selain untuk gudang dan kantor, juga di bagian belakang dijadikan tempat untuk percetakan kecil,” tulis Ketut (hlm. 113).

Rumah itu pula yang jadi saksi membesarnya bisnis Wie Tay. Tapi, pada 1953, Tay San mundur dari kongsi karena menolak ide Wie Tay memperbesar kongsi itu jadi perusahaan. Jadilah Wie Tay kini berdua dengan Kie Hoat membentuk perusahaan bernama Firma Toko Gunung Agung.

Tak main-main, sebuah pameran buku yang terbilang megah dihelat sebagai perayaan pembukaan firma dan toko baru itu.

Dengan modal sekitar Rp500.000, toko ini berhasil memajang sekitar 10.000 buku—jumlah yang luar biasa pada masa itu. Momen inilah yang dicanangkannya sebagai hari lahir Gunung Agung. Kiprah Masagung dengan Gunung Agungnya kala itu menarik perhatian banyak kalangan,” tulis majalah Gatra edisi 23 Oktober 2006.

Setahun kemudian Wie Tay kembali menunjukkan ia bukan pengusaha biasa. Ia memprakarsai sebuah pameran perbukuan dengan lebih besar bertajuk Pekan Buku Indonesia 1954. Rupa-rupanya Pram silap mengingat saat pertemuan pertamanya dengan sang istri. Bukan pada Oktober atau November, tetapi September.

Tak main-main, Gunung Agung khusus membentuk tim berjuluk Bibliografi Buku Indonesia untuk menunjang pameran ini. Tim ini salah satunya menghasilkan sebuah katalog setebal 331 yang dijuduli serupa dengan nama pameran itu. Seturut kerani Radio Buku Yogyakarta Muhidin M. Dahlan, buku itu menghimpun detail leksikon penulis, nama dan alamat penerbit, juga percetakan dan jaringan toko buku di seluruh Indonesia.

“Bukan IKAPI, tapi GA dan Balai Pustaka-lah pemberi peta pertama kepada kita dunia penerbit buku di Indonesia; tak hanya daftar, tapi juga informasi-informasi kualitatif soal sisi-melik penerbitan dan harapan-harapannya, bahwa dengan buku ‘kami jakin semua tjita2 dapat tertjapai oleh setiap orang jang mempunjai kemauan dan berdaja upaja mengedjarnja’,” tulis Muhidin dalam artikel Selamat Jalan Toko Buku Gunung Agung.

Sejak itu, pameran buku seakan jadi tradisi Gunung Agung. Gunung Agung menggelar pameran-pameran buku di berbagai kota sekaligus membuka cabang tokonya. Tak terkecuali di daerah-daerah konflik seperti Irian Barat ketika kampanye Trikora.

Besar karena Buku

Berkat buku, Wei Tay yang pada 1963 beralih nama jadi Masagung, kemudian dikenal oleh tokoh-tokoh besar macam Sukarno dan Hatta.

Karenanya, setelah buku otobiografi Sukarno yang ditulis Cindy Adams terbit di New York pada November 1965, ia tak sungkan mengirim permohonan kepada Bung Besar untuk menerjemahkan dan menerbitkannya untuk pembaca Indonesia. Ketika akhirnya terbit pada 1966, Bung Karno sendiri yang memilih judulnya: Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

“Sejak saat itu Gunung Agung terkenal sebagai penerbit yang banyak melahirkan buku-buku biografi tokoh nasional. Seperti Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Ahmad Soebardjo, Moh. Roem, Yusuf Wibisono, A.H. Nasution, K.H. Dewantara dan Sjafruddin Prawiranegara,” tulis Ketut (hlm. 18).

Seiring dengan itu, Toko Gunung Agung juga kian membesar. Cabang-cabangnya mulai dibuka di Yogyakarta, Medan, Riau, hingga Papua. Bahkan pada 1965 cabang Toko Gunung Agung dibuka pula di Tokyo. Pameran bukunya pun merambah ke Malaysia dan Singapura.

Berkat dagang buku, bisnis Masagung pun berkembang dari percetakan, penerbitan, distribusi, hingga impor majalah. Memasuki dekade 1970-an usahanya melebar hingga ke ritel, keuangan, pariwisata, dan perhotelan.

Namun, pada medio 1980-an, Masagung yang saat itu telah jadi mualaf mulai menepi dari bisnis. Rupanya ia sadar usia dan lebih memilih untuk memperdalam spiritualitas. Sejak itu putra-putranya perlahan-lahan mengambil alih bisnis rintisan Masagung sejak 1953.

"Saya sudah tua, zamannya sudah lain. Sudah saatnya bisnis diserahkan kepada anak-anak dan orang-orang profesional," katanya suatu ketika pada 1985 sebagaimana dikutip Gatra.

Masagung tutup usia pada 24 September 1990. Setahun kemudian perusahaan warisannya, PT Toko Gunung Agung mencatatkan diri di Bursa Efek Jakarta.

Editor: Windu Jusuf