tirto.id - Fidel muda tak malu meminta. Pada usia 12 tahun ia menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt. Isinya: meminta uang. Tak banyak. Sepuluh dolar saja. Alasannya sederhana: ia tak pernah melihat uang dolar hijau Amerika dan ia ingin melihatnya.

Permintaan Fidel tentu ditolak. Sejarah mengingat, bagaimana anak ini kelak akan membuat repot negara adidaya sekelas Amerika dengan segala tindak tanduknya. Tapi bagaimana warisan Kuba versi Castro pada dunia?

Fidel adalah negarawan yang andal. Ia keras kepala, seperti setiap gerilyawan yang pernah hidup di belantara: bersikap nyaris tanpa kompromi. Banyak orang menyebutnya diktaktor, penjahat kemanusiaan dan pelaku kekejian.

Kuba pernah mengalami era di mana orang-orang bergidik mendengar kata "El Paredón". Orang-orang yang dipaksa memunggungi tembok untuk kemudian dieksekusi. Tuduhan kejahatan kemanusiaan ini dilancarkan banyak pihak dan membuat pemerintahan Kuba seperti demikian brutal.

HRW menyebut pemerintahan Kuba di bawah Castro melakukan persidangan yang tidak adil, penyiksaan, dan pembatasan hak dasar bagi warganya. Ini tentu menarik, mengingat protes toh tetap jalan di dalam negeri, rezim dikritik, tapi bukan tanpa risiko. Fidel yang keras kepala hanya kenal sosialisme. Mereka bilang ide ini telah bangkrut, kalah dengan kapitalisme yang berkali-kali gagal namun tak henti-hentinya memperbaiki diri.

Kuba mungkin negara miskin, negara yang benar memiliki banyak ketertinggalan, tapi apakah mereka tidak bahagia?

Matthew Sinclaair menulis artikel getir di Wall Street Journal, tentang bagaimana Kuba menjadi negara yang bahagia. Ia menyindir, bahwa tentu banyak penduduk yang kabur dari negaranya. Mereka lebih suka dan berharap hidup layak di Amerika. Tapi apakah banyaknya para imigran gelap asal Kuba membuat negara ini jadi buruk?

Pada 2012, CNN Travel mengungkap bahwa Kuba sebagai negara nomor 12 paling bahagia di dunia. Jalanan di kota-kota besar Kuba penuh dengan kehidupan, Anda bisa menemukan orang menari, memainkan musik, dan menjual makanan enak. Ingat, saat itu, pada 2012, Kuba masih di bawah embargo.

Saat Fidel Castro mengambil alih kekuasaan pada 1959 sedikit yang mampu memprediksi bahwa ia akan mengubah masyarakat Kuba menjadi sebuah negara yang diperhitungkan dunia.

Tapi masyarakat Kuba bukannya tak punya rasa kesal atau kritik terhadap pemimpin mereka. Suplai makanan, perumahan, dan transportasi yang minim membuat negara itu kerap dilanda krisis. Belum lagi bahan kebutuhan lain seperti sabun, buku, dan pakaian yang mahal akibat embargo.

Ini mengapa banyak warga memutuskan untuk kabur dari negara itu dan hijrah ke Amerika sebagai imigran gelap.

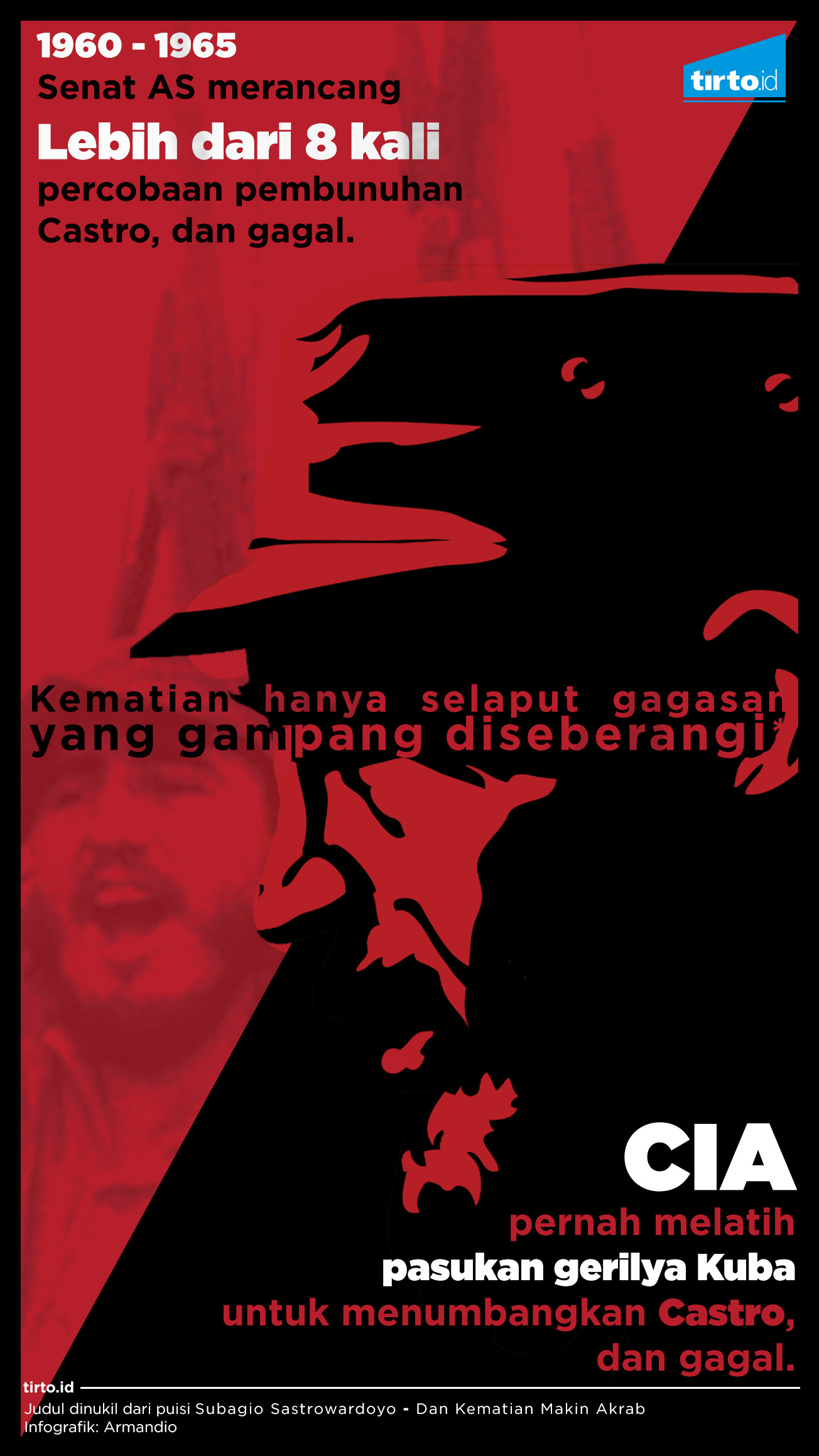

Menjadi penting bagaimana dunia mengingat warisan Castro. Dalam sebuah dokumenter berjudul 638 Ways to Kill Castro kita bisa melihat bagaimana hidup penguasa Kuba ini demikian dramatis. Film dokumenter yang dibuat di Channel 4 ini pertama kali tayang pada 28 November 2006. Di sana dikisahkan bagaimana lembaga intelijen Amerika, Central Intelligence Agency (CIA), berusaha keras membunuh Fidel Castro. Caranya bermacam-macam mulai dari cerutu peledak, pesona perempuan, sampai radio yang bisa menghembuskan gas LSD.

Tapi bukan itu yang membuat hidup Castro demikian romantik dan flamboyan. Rory Carroll dan Jonathan Watts, penulis Guardian di Havana, menggambarkan bagaimana sosok Castro di negara itu. Mereka menyebut tak ada patung atau jalan bernama Fidel Castro. Ia bukan megalomania yang gemar mengarang lagu atau pemimpin paranoid yang gemar mengundang selebtwit untuk makan di istana negara.

Kebijakan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah Kuba membuat masalah banyak negara menjadi terasa seperti sepele. Kuba memiliki tingkat literasi dan umur hidup yang tinggi, dibandingkan negara-negara lain di Amerika Latin.

Kebijakan kesehatan ini yang kemudian membuat Kuba demikian terhormat di mata dunia. Mereka tak hanya menjamin masyarakatnya untuk selalu sehat dan mendapatkan akses kesehatan murah, namun juga mengekspor bantuan kemanusiaan dalam bentuk relawan dokter ke seluruh dunia.

Tom Fawthrop, kontributor Guardian untuk Asia Tenggara, menuliskan bahwa saat bencana terjadi, entah banjir, angin topan, maupun gempa bumi, Kuba selalu rajin mengirim bantuan namun sekaligus menjadi negara yang paling sunyi saat mengirimkan bantuan. Semacam: rame ing gawe, sepi ing pamrih.

Kita mungkin mengira PBB atau Palang Merah Internasional menjadi yang paling depan membantu. Tapi Kuba, di tengah kondisi ekonomi yang tidak begitu baik, tulis Tom Fawthrop, mengirimkan kapal penuh dengan dokter, obat-obatan, alat bantu kesehatan, dan bantuan kemanusiaan lain tanpa sorot kamera.

Gempa bumi di Indonesia pada 27 Mei 2006 yang membunuh lebih dari 6.000 orang di Jawa, merusak lebih dari seribu rumah, dan membuat 650.000 orang mengungsi adalah salah satu bencana di mana dokter-dokter asal Kuba datang membantu.

Sebanyak 135 anggota tim medis asal Kuba diluncurkan untuk membantu rumah sakit lapangan bantuan pemerintah Kuba. Tom Fawthrop menyebut, sejak rumah sakit lapangan relawan Kuba dibuka pada Juni 2006, 47.000 orang Indonesia datang, 900 operasi dilakukan, 350 di antaranya operasi serius, dan 2.000 orang diimunisasi tetanus.

Oscar Putol adalah salah seorang relawan dokter Kuba yang hadir di Gantiwarno, 30 kilometer dari Jogja. Masyarakat setempat banyak yang kaget ketika mereka mengetahui dokter yang membantu berasal dari Kuba. Lebih kaget lagi ketika mereka tahu bahwa Kuba adalah negara berhaluan Komunis.

Banyak di antara pasien Oscar bertanya mengapa pemerintah Kuba sampai mau mengirim orang ke Gantiwarno. “Ini soal kemanusiaan dan menyelamatkan orang-orang. Kami datang untuk membantu,” katanya.

Ini bukan bantuan pertama pemerintah Kuba bagi masyarakat Indonesia. Pada 2004 pemerintah Kuba mengirimkan dua tim untuk membantu tsunami yang menghantam Aceh dan Sri Lanka. Dokter-dokter yang dikirim oleh pemerintah Kuba kebanyakan bukan amatir, banyak dari mereka adalah veteran yang pernah ikut juga membantu di berbagai bencana alam seperti gempa bumi Khasmir pada 2005.

Tom Fawthrop menyebut bahwa ini adalah warisan penting dari kepemimpinan Fidel Castro. Setiap yang menikmati pendidikan gratis sebagai dokter, harus bertanggung jawab pada kemanusiaan.

Sejak masa awal revolusi pada 1959, Fidel Castro memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar baru masyarakat Kuba. Hasilnya jelas: pada 2006, WHO menyebut Kuba sebagai negara dengan proporsi pelayanan dokter terbaik per kapita di dunia. Satu dokter untuk 177 orang, 50 persen di antaranya adalah perempuan. Fidel Castro menjamin setiap pendidikan adalah setara, bagi perempuan dan laki-laki yang mampu.

Tirto.ID sebelumnya menuliskan tentang bagaimana sistem pendidikan kedokteran Kuba mengubah lanskap kesehatan masyarakat negara itu. Seluruh dokter di Kuba melaksanakan pendidikan dasar mereka di Latin American Medical School atau ELAM dalam bahasa Spanyol, yang dibangun pada 1999. Melalui pendidikan dokter ini Kuba fokus pada pencegahan dan jaminan bahwa setiap orang di negara itu mendapatkan pelayanan yang terbaik tak peduli kelas sosial mereka.

Pada Agustus 2005, Fidel Castro, memberikan ceramah bagi lulusan pertama ELAM. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa manusia lebih penting daripada modal finansial. Kemanusiaan menyimpan pengetahuan yang penting bagi kesadaran politik, etika, solidaritas, perasaan yang tulus, pengorbanan, heroisme, dan kemampuan untuk berbuat banyak dengan melakukan hal kecil. Inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi seluruh dokter di negara itu, serta menjadi kunci diplomasi penting yang membuat Kuba dihormati di seluruh dunia.

Kini setelah Fidel mangkat, dunia kembali diingatkan dengan pidato masyhurnya di hadapan majelis hukum Kuba pada 16 Oktober 1953. Saat itu Fidel muda mesti membacakan pleidoi sepanjang empat jam atas kasus serangan bersenjata yang ia lakukan kepada sebuah barak militer rezim Fulgencio Batista di Moncada. Dalam pledoi itu Fidel berkata, “Kutuklah aku. Tak masalah. Toh sejarah akan membebaskanku.”

Sejarah bukan hanya membebaskan Fidel, tapi sejarah kini justru telah menyatu dengannya. Dia, El-Comandante itu, telah menyejarah, sudah menjadi sejarah.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id