tirto.id - Pada musim panas 1988, David Dein bertemu Greg Dyke di Suntory, sebuah restoran Jepang yang terletak di ujung barat London. Dein merupakan petinggi Arsenal, sementara Dyke punya posisi penting, yakni Direktur London Weekend Television (LWT) dan CEO ITV.

Datang dengan kemeja polos dan celana hitam, Dein membawa agenda negosiasi setelah Arsenal dan empat klub besar Inggris lain—Manchester United, Liverpool, Everton, dan Tottenham—gagal mendapat kesepakatan memuaskan dengan BSB, stasiun televisi satelit lain yang ingin mengkomersialkan sepak bola Inggris. Sementara Dyke yang berkostum lebih formal melihat adanya kesempatan untuk mengangkat reputasi LWT dengan memanfaatkan ambisi lima klub besar Inggris meraup uang dari siaran TV.

Dyke mengenang pertemuan itu dengan memuji Dein dengan sebutan "lelaki paling revolusioner yang pernah aku temui selama bersinggungan dengan sepakbola". Sedangkan Dein menyebut Dyke sebagai orang yang benar-benar tidak suka basa-basi. “Greg adalah seorang penembak jitu. Dia langsung mengarahkan semua ke sasaran. Kami sebenarnya adalah dua hantu yang baik hati,” kenang Dein seperti dikutip Joshua Robinson dan Jonathan Clegg dalam The Club: How the English Premier League Became the Wildest, Richest, Most Disruptive Force in Sport(2018).

Tak perlu lama bagi keduanya untuk menyepakati rencana tuntutan ke Football Association (FA), federasi sepakbola Inggris, agar merestui liga baru yang lebih komersial dan menguntungkan keuangan klub. Dein kemudian membawa hasil negosiasi itu dalam pertemuan dengan empat klub lain. Sayang, tuntutan itu belum mengubah apapun. Terlepas dari lima klub yang ngebet membikin liga baru, ditambah enam klub lain termasuk West Ham dan Newcastle United, klub-klub lain di divisi teratas yang mengetahui adanya pertemuan dengan Dyke memandang upaya Dein dan kawan-kawan sebatas pengkhianatan.

Mereka juga datang dengan konsep liga yang serba mengawang-ngawang, sehingga keraguan masih muncul dari klub-klub yang punya hubungan baik dengan komite The Football League (EFL). “Kita tidak akan bisa memenangkan negosiasi ini. Saat ini EFL terorganisasi dengan baik. Kita tidak mungkin menawarkan hal yang bisa menyainginya,” kata Dyke di hadapan lima klub besar Inggris seperti dikutip Robinson dan Clegg.

Alhasil, usulan liga baru ditolak mentah-mentah oleh FA.

Namun proses tidak berhenti. Meski gagal, Dyke dan lima klub besar terus mematangkan konsep dan kerangka liga baru. Di saat bersamaan, FA dan klub-klub Inggris secara umum mulai kerap berselisih paham dengan orang-orang di komite EFL.

Momen itu tak disia-siakan. Memasuki 1990, Dyke dan lima klub besar Inggris mulai memublikasikan rencana mereka dan satu per satu klub divisi teratas tertarik untuk bergabung.

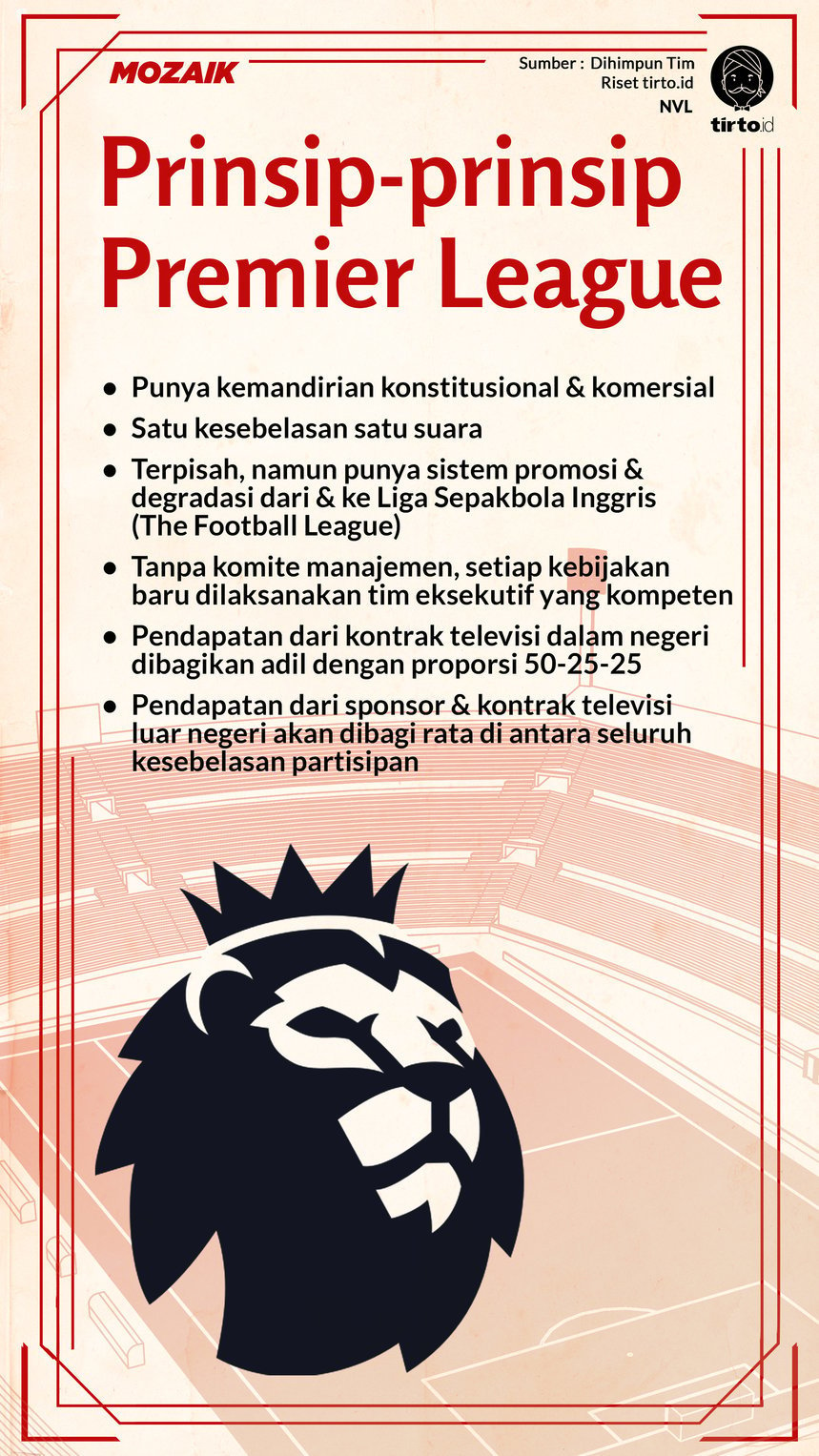

Puncaknya terjadi pada 17 Juli 1991. Lima klub besar yang jadi inisiator Premier League—dengan dukungan mutlak seluruh klub lain di divisi teratas—berhasil menyepakati poin-poin penting dengan FA terkait kompetisi baru yang lebih menguntungkan. Maka lahirlah Premier League (PL), liga yang punya kemandirian konstitusional dan komersial, di mana setiap klub punya suara setara (satu klub satu suara). Liga ini juga diplot sebagai kompetisi di atas EFL alias dihitung sebagai divisi teratas.

Kemudian pada 20 Februari 1992, tepat hari ini 27 tahun lalu, Premier League resmi digulirkan FA dan 22 klub Inggris sebagai kompetisi sepakbola tertinggi di negeri Tiga Singa.

Uang, Uang, dan Uang

Sesuai latar belakang dirumuskannya, konsep Premier League (PL) tak bisa dipisahkan dari benefit besar yang didapat dari hak siar televisi. PL membuat klub tidak perlu berbagi keuntungan hak siar kepada kesebelasan semenjana dari divisi lebih rendah (EFL). Pendapatan sponsor dari kontrak televisi luar negeri akan dibagi rata untuk seluruh klub yang jadi partisipan PL.

Yang tak kalah menarik adalah soal pendapatan hak siar televisi dalam negeri. Semua klub sepakat menerapkan asas 50-25-25. Rinciannya, 50 persen dari pendapatan hak siar dalam negeri akan dibagi rata di antara 20 klub yang berpartisipasi. Kemudian 25 persen akan dibagikan dengan nominal yang tinggi rendahnya sesuai dengan posisi klasemen akhir masing-masing klub pada musim sebelumnya. Sisanya (25 persen) dibagikan urut berdasarkan jumlah pertandingan klub terkait yang disiarkan televisi.

Asas 50-25-25 ini pula yang membuat klub-klub termotivasi untuk tampil baik dan meraih posisi liga setinggi mungkin, agar pendapatan yang diperoleh juga besar. Apalagi, sejak ditunjuknya Richard Scudamore sebagai CEO baru PL pada tahun 1998, total pendapatan dari hak siar terus melonjak.

Di tahun terakhir menjabat pada 2016 Scudamore bahkan berhasil membuat PL sebagai salah satu kompetisi terlaris di dunia. Tercatat 900 juta rumah yang terbagi dalam 229 wilayah di dunia menyaksikan tayangan PL secara rutin.

“Saya tidak ingin mewajarkan tingginya upah pemain atau nominal transfer, tapi tidak mungkin pencapaian ini [jumlah penonton PL] terjadi jika kami tidak berhasil menempatkan diri di atas, dan kami bisa melakukannya karena menampilkan pertunjukan yang hebat. Itu artinya memperoleh talenta terbaik, manajer terbaik, dan menempatkan mereka dalam stadion yang fantastis,” kata Scudamore usai mencatatkan prestasi tersebut seperti dikutip Telegraph.

Pro-kontra sempat muncul lantaran fenomena tersebut menghadirkan kesenjangan kualitas antara klub papan atas dengan bawah. Ini lantaran dengan pendapatan lebih banyak, klub yang musim ini finis di papan atas bisa menambah kekuatan untuk tampil lebih baik tahun berikutnya. Sebaliknya, klub papan bawah yang mendapat keuntungan lebih sedikit tak bisa menambah sumber kekuatan sebagaimana kesebelasan papan atas.

Sebagai contoh, pada musim 2017/2018 klub juara PL, Manchester City mendapat pemasukan sampai 149,8 juta poundsterling dari Liga Inggris; meliputi pendapatan dari hak siar dan hadiah kompetisi. Sementara klub juru kunci, West Bromwich Albion, cuma dapat sekitar 94,7 juta poundsterling.

Eks pelatih Newcastle United Kevin Keegan pada 2008 sempat berkelakar soal PL yang kian membosankan. “Liga ini terancam jadi salah satu liga paling hebat sekaligus membosankan di dunia. Empat klub teratas tahun depan akan sama dengan empat klub teratas tahun ini,” tuturnya sebagaimana dilansir Guardian.

Mendengar omongan Keegan, Scudamore yang saat itu menjabat sebagai CEO mengajukan pembelaan. Ia tak mengingkari bahwa peta persaingan di PL memang sudah terkotak-kotak. Namun, itu semua—menurutnya—tidak lantas membuat liga membosankan. “Ada pergolakan berbeda yang terjadi di Premier League, tergantung apakah klub Anda berada di atas, di tengah atau di bawah. Dan itu yang membuatnya menarik,” balas Scudamore yang disampaikan kepada BBC.

Ironi Prestasi Timnas

Perkataan Scudamore boleh jadi ada benarnya. Namun, kompetitifnya PL nyatanya bak pisau bermata ganda.

Kecenderungan ingin tampil menjanjikan membuat klub-klub Inggris semakin gemar mendatangkan pemain yang sudah matang, terutama nama-nama impor. Kondisi ini membuat talenta-talenta lokal atau orang yang benar-benar menimba ilmu sepakbola di Inggris, biasa disebut homegrown player, minim mendapat panggung untuk berkembang.

Berdasarkan laporan BBC pada musim kompetisi 2018/2019, dari 565 nama yang tampil di PL, hanya 30 persen yang berasal dari Inggris. Jumlah ini merepresentasikan penurunan drastis. Angkanya bahkan berbanding jauh ketimbang komposisi pada musim perdana PL 1992/1993. Saat itu, pemain Inggris yang tampil di divisi teratas menyentuh 69 persen.

Dampak instan dari penurunan ini adalah kegagalan PL menyuplai pemain yang bisa jadi opsi memperkuat timnas Inggris dalam angka memadai. Jumlah opsi yang terbatas lantas membuat The Three Lions gagal bersinar. Terbukti, sejak PL digulirkan Inggris belum sekali pun merengkuh gelar Piala Dunia atau Piala Eropa.

Faktor tersebut diakui langsung oleh pelatih Timnas Inggris saat ini, Gareth Southgate. “Kolam kami semakin mengecil dan terus mengecil,” ungkapnya seperti dilansir Guardian.

Pencapaian terjauh Timnas Inggris sejak era PL hanya jadi semifinalis Piala Dunia 2018. Selebihnya, mereka cuma jadi perempat finalis, mentok di fase grup, bahkan sempat tak berpartisipasi dalam ajang empat tahunan tersebut.

Inggris sebenarnya tak pernah kekurangan talenta muda berbakat. Terbukti, baru-baru ini mereka berhasil menjuarai Piala Dunia U-20, Piala Dunia U-17, dan Piala Eropa U-19. Tetapi saat sudah mentas dari usia 20, umumnya para pemain lokal tak mendapat menit bermain yang cukup karena PL dimonopoli orang-orang asing.

Pelatih Timnas Inggris U-21 Aidy Boothroyd sempat menyoroti bahwa kegemaran klub PL menggunakan jasa pelatih asing sebagai salah satu musabab pemain asing juga lebih sering mendapat kepercayaan. “Pemilik dan pelatih asing membuat pandangan lebih dulu ke luar sana ketimbang mengamati apa yang ada di dekat mereka, meskipun, secara ironis, mungkin yang terbaik adalah pemain kita sendiri,” ujar Boothroyd yang juga dikutip Guardian.

Atas kritik tersebut, Boothroyd juga belum bisa menemukan solusi untuk memaksimalkan talenta Inggris di tengah badai globalisasi di PL. “Aku benar-benar belum bisa menawarkan solusi,” ungkapnya getir.

Editor: Ivan Aulia Ahsan