tirto.id - Biasanya setelah melaksanakan shalat Ied, sebuah keluarga akan melakukan sungkeman. Para orangtua biasanya akan duduk dan anak-anak bergiliran menghadap orangtua seperti menghadap raja.

Begitu gilirannya tiba, seorang anak akan menundukkan kepala di hadapan orangtuanya sambil kedua tangannya menyalami tangan orangtuanya. Si anak lalu mencium sambil berucap maaf kepada orang-tuanya atas semua dosa-dosanya.

Sungkeman selesai, biasanya disusul dengan acara ziarah atau makan ketupat. Setelah sungkeman yang disusul makan-makan, berikutnya adalah mengunjungi tetangga sekitarnya. Terkadang, beberapa hari setelah lebaran diadakan diadakan acara saling menyalami yang disebut halal bi halal.

Begitulah lebaran di Indonesia. Tak bisa dilepaskan dari mudik, sungkeman, dan halal bi halal.

Tradisi Lebaran dan Mudik

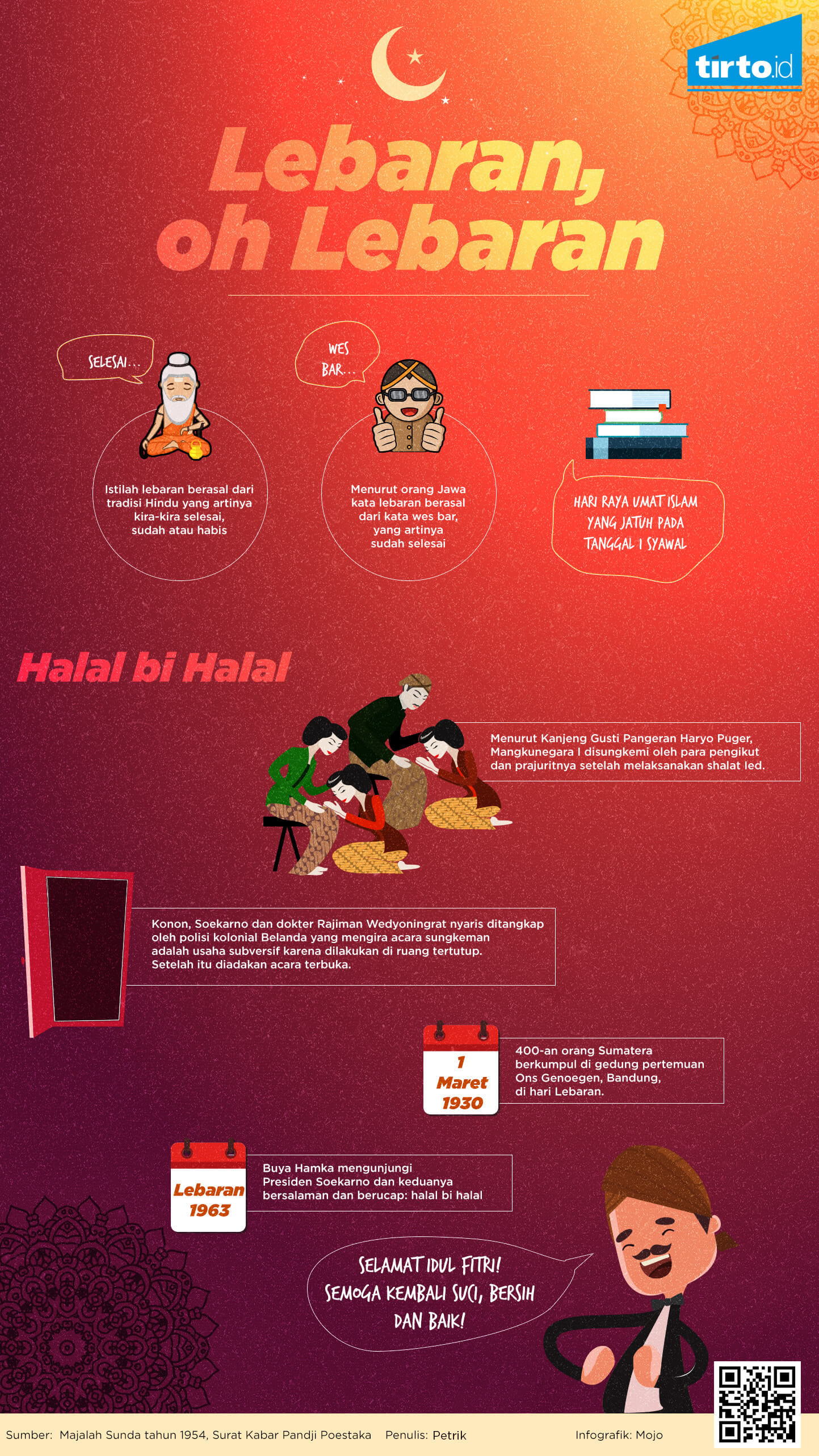

Menurut MA Salmun, dalam artikelnya di majalah Sunda tahun 1954, istilah lebaran berasal dari tradisi Hindu. Artinya kira-kira selesai, sudah atau habis. Menurut orang Jawa sendiri, kata lebaran berasal dari kata wes bar, yang artinya sudah selesai.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lebaran diartikan sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Kata Lebaran sendiri setidaknya sudah dipakai sejak zaman kolonial. Tak sekadar istilah, lebaran juga hari penting di masa itu. Meski kekuasaan di Indonesia kala itu dikuasai non-muslim, pemerintah dan perusahaan swasta pada zaman kolonial berupaya menghormati mayoritas dengan meliburkan diri di hari Lebaran.

Koran zaman Belanda De Prenger Bode pun meliburkan diri dan tidak terbit pada 14 Januari 1902, ketika Lebaran. Begitu pun kantor pemerintah seperti Sekretariat Umum juga meliburkan diri keesokan harinya, seperti diumumkan Bataviasche Niuewsblad edisi 14 September 1918.

Di Indonesia, lebaran selalu dikaitakan dengan mudik. Mudik sebenarnya bukanlah bagian dari ritual Islam. Di Timur Tengah dan beberapa negara lain perayaan Idul Fitri dirayakan secara biasa dan tentunya tidak ada tradisi mudik.

Belum ada penulisan sejarah lengkap tentang asal muasal mudik di kala Lebaran. Gus Miftah, dalam sebuah khutbah Idul Fitri di Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, pernah berusaha merekonstruksi sejarah mudik lebaran.

Dia menceritakan, setelah melakukan perjalanan panjang, bangsawan Jawa bernama Amangkurat memerintahkan pengikutnya untuk pulang sebentar ke rumah mereka masing-masing. Perintah mudik ini pun akhirnya jadi tradisi.

Mudik konon berasal dari bahasa Jawa ngoko: mulih dilik (pulang sebentar). Dalam tradisi ini seorang perantau bersama keluarganya akan pulang ke rumah orangtua atau leluhurnya. Menurut Jacob Sumardjo, tradisi mudik ini sudah ada sebelum zaman Majapahit, yang dilakukan menjelang musim panen. Setelah masuknya Islam dan orang-orang Indonesia mulai merayakan lebaran Idul Fitri, mudik dilakukan menjelang lebaran.

“Andaikata mudik berasal dari bahasa Arab: dho'a: hilang, mudli: orang yang menghilangkan, orang yang kehilangan. Menjelang lebaran orang berduyun-duyun pulang ke perantauan ke kampungnya masing-masing karena kehilangan, sehingga mudik untuk menemukan kembali,” tulis Emha Ainun Najib dalam Jejak Tinju Pak Kyai (2008).

Mereka yang mudik akan menemukan kembali keluarga yang dicintai setelah sekian waktu mengalami kehilangan. Perjalanan mudik yang menggerakkan ribuan orang itu tentu dilakukan berbagai cara dan jalan. Di mana tiap zaman punya cara yang berbeda. Selain jalan kaki atau dengan hewan tunggangan tentu dengan kapal atau perahu.

Ketika ada kereta api di Jawa pada zaman kolonial Hindia Belanda, orang Indonesia memanfaatkannya dengan hikmat. Termasuk ketika mudik. Kereta api tak hanya disukai orang Indonesia untuk mudik, tetapi juga hari-hari lainnya. Menurut Rudolf Mrazek, dalam bukunya Engineer of Happyland (2006), orang-orang yang suka bepergian dengan kereta api di era kolonial adalah orang-orang Indonesia. Sementara orang-orang Eropa lebih suka tinggal di rumah ketika libur.

Orang Indonesia, tentu tak akan keberatan dengan sedikit kenaikan harga tiket kereta dari hari biasa di waktu mudik jelang lebaran. Hingga kini, orang-orang di Jawa masih mengenal istilah tuslah. Tuslah dikenal sebagai kenaikan biaya transportasi jelang lebaran. Kata tuslah sendiri berasal dari kata toeslag (Belanda), yang artinya tambahan pembayaran (pada kereta api atau lainnya).

Kereta api, sebelum ada banyak bis di Jawa, adalah transportasi rakyat yang sangat penting. Jika menonton film Moeder Dao, stasiun kereta api lebih banyak dipadati orang-orang pribumi. Barangkali, stasiun dan kereta api selalu penuh jelang lebaran sejak zaman kolonial.

Halal bi Halal dalam Sejarah Indonesia

Dalam sejarah lisan keraton-keraton di Solo, halal bi halal sebagai acara sudah ratusan tahun umurnya. Menurut Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, sungkem massal sudah dilakukan sejak masa Mangkunegara I. Mangkunegara I disungkemi oleh para pengikut dan prajuritnya setelah melaksanakan shalat Ied. Mereka saling bermaafan juga. Hal ini tak hanya dilakukan oleh Mangkunegara I, tapi juga penguasa Solo lain, Pakubuwono.

Setelah pengaruh Belanda di keraton menguat, tradisi lebaran yang disertai sungkem itu sempat dianggap berbahaya. Konon, Soekarno dan dokter Rajiman Wedyoningrat nyaris ditangkap oleh polisi kolonial Belanda pada tahun 1930. Kala itu, dokter Rajiman adalah dokter pribadi dari Pakubuwono X. Pihak keraton pun berusaha meyakinkan pihak Belanda jika acara sungkeman bukan usaha subversif. Karena pihak Belanda menganggapnya sebagai acara tertutup, maka diadakankan acara terbuka (open house) halal bi halal bersama pihak lain. Meski kata halal bi halal belum populer.

Bicara soal sejarah halal bi halal, Orang-orang Nahdatul Ulama (NU) percaya bahwa sejarah halal bi halal menjadi acara resmi tak lepas dari peran Kyai Wahab Chasbullah. Suatu hari di bulan ramadhan Presiden Soekarno dihadapkan pada banyak masalah perpecahan elit politik di Indonesia. Soekarno minta saran pada Kyai Wahab. Dari Sang Kyai, Soekarno disarankan untuk mengadakan silaturahmi. Soekarno pun melaksanakan saran Kyai Wahab. Setelah lebaran, Soekarno mengundang para tokoh yang berbeda ideologi dan kepentingan untuk bersilaturahmi.

Menurut sejarawan JJ Rizal, dalam pernyataannya di Tempo (5 November 2006), sejumlah tokoh di bulan puasa 1946 mendatangi Soekarno. Mereka meminta agar Soekarno selaku Presiden bersedia mengundang semua tokoh dari berbagai kelompok politik di hari raya berlebaran bersama.

Setidaknya, berkumpul secara terbuka di sebuah ruang besar setelah lebaran di dalam sebuah gedung sudah mulai jadi hal biasa di tahun 1930. Bisa jadi sudah ada yang melakukannya sebelum 1930.

Menurut berita surat kabar Pandji Poestaka tanggal 11 Maret 1930, pada 1 Maret 1930 di gedung pertemuan Ons Genoegen, di kota Bandung diselenggarakan perayaan hari Lebaran oleh orang-orang Sumatera. Sekitar 400 orang hadir dalam acara itu. Acara yang dipimpin oleh Sjamsoedin itu ditutup dengan pementasan sandiwara hingga berakhir pukul 00.40 dinihari. Dalam berita tak ditulis acara itu adalah halal bi halal, namun yang dilakukan orang-orang ketika memperingati lebaran salah satunya bersalam-salaman dan saling memaafkan.

Bicara soal kapan kata halal bi halal mulai muncul ketika Buya Hamka mengunjungi Presiden Soekarno pada lebaran 1963. Lebaran selalu diisi dengan bersalam-salaman dan bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain.

Keduanya bersalaman dan berucap: halal bi halal. Barangkali maksudnya kembali kepada kesucian, kebersihan dan kebaikan. Menurut Buya Hamka, halal itu suci, bersih, baik. Halal bi halal adalah upaya mempertemukan pribadi-pribadi baik yang telah sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Halal bi halal lalu menjadi kata yang dipopulerkan oleh Soekarno.

Belakangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), halal bi halal berarti maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aulau dan sebagainya) oleh sekelompok orang. Kata itu mungkin terlontar di tahun 1963, tentu saja itu bukan kali pertama orang Indonesia bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Apalagi sejarah tradisi lebaran dan mudik di Indonesia juga sangat panjang.

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id