tirto.id - Gibran Rakabuming Raka sedang meneruskan jejak ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang merangkak dari pengusaha lokal jadi politikus nasional lewat Kota Solo. Meski tak punya pengalaman politik, Gibran tetap percaya diri melenggang ke kontes pemilihan Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020. Tidak sedikit yang mengkritiknya karena ia dianggap melanggengkan tren dinasti politik yang meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Jauh sebelum dinasti politik Jokowi terbit, Solo pernah menjadi pusat pergolakan dinasti politik Jawa di akhir periode Kesultanan Mataram. Kerajaan Islam terbesar yang berhasrat mempersatukan Jawa ini terpecah dengan meninggalkan calon-calon penerus wangsa Mataram yang saling berselisih. Para pangeran memberontak berlandaskan ambisi dan kepentingan masing-masing hingga terpaksa diadakan pembagian kerajaan.

Pakubuwana II, penguasa terakhir Kasunanan Kartasura, memutuskan meninggalkan istananya yang sudah kacau balau. Pada 1746 dia mendirikan keraton baru di Surakarta yang berjarak sekitar 12 kilometer dari tepian Bengawan Solo. Sayangnya, kepindahannya ternyata tidak berdampak apa-apa pada kondisi politik kerajaan yang sudah kadung runyam.

Di lain pihak, Raden Mas Said, cucu Sunan Amangkurat IV dari Kartasura, masih terus mengangkat senjata melawan keraton Surakarta. Beberapa saat setelah Pakubuwana II memindahkan pusat kerajaan, Mas Said bergabung dengan Pangeran Mangkubumi yang membelot karena merasa prinsip kerajaan Jawa di Surakarta sudah dilanggar.

Pada 1749 VOC mengangkat Raden Mas Suryadi, putra Pakubuwana II, sebagai raja baru menggantikan ayahnya yang sakit keras. Bergelar Pakubuwana III, dia menjadi raja keturunan Mataram pertama yang dilantik oleh Belanda.

Bisa dibayangkan betapa jengkelnya Mangkubumi dan Mas Said mendengar hal tersebut. Di tahun yang sama, Mangkubumi melantik dirinya sendiri menjadi raja dengan gelar Hamengkubuwana dan Mas Said sebagai patihnya. Mereka mendirikan markas di Yogyakarta yang merupakan daerah lama Mataram.

Perkawinan Politik sebagai Solusi

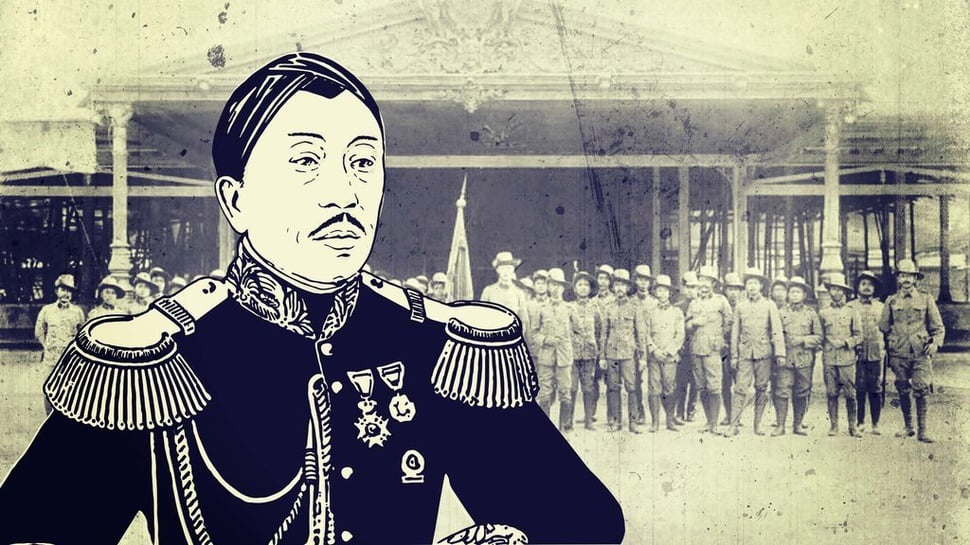

Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008: 219) mengisahkan bahwa suksesi kekuasaan kerajaan Jawa naik ke level yang lebih rumit tatkala Mas Said juga mendirikan dinasti sendiri. Selepas Perjanjian Giyanti 1755 yang memecah Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta, Mas Said memilih berdamai dengan Pakubuwana III dan mendapat gelar Mangkunegara I.

Solo akhirnya dikuasai dua dinasti besar: Kasunanan dan Mangkunegaran. Persoalan diplomasi lantas muncul dengan sendirinya ketika dua kutub kekuatan yang pernah saling bermusuhan tiba-tiba tinggal di bawah atap yang sama. Alih-alih kembali berperang, keduanya terus berusaha memaksakan kekuasaan masing-masing lewat adu siasat berupa perkawinan politik yang kelewat berbelit-belit.

Pakubuwana III tidak punya anak laki-laki. Ditambah lagi, Ratu Bendara, istrinya sekaligus putri Mangkubumi, menceraikannya atas desakan sang ayah. Jaring-jaring persekongkolan di Istana Surakarta pun mulai terlihat ketika semakin banyak pejabat kerajaan yang menilai karakter Pakubuwono III sebagai raja yang lemah. Pada 1762 Mangkunegara I melihat celah untuk mengawinkan putranya dengan putri sulung Susuhunan yang memberinya peluang besar menggantikan raja.

Pada 1760-an situasi politik di Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Solo, dapat dikatakan mulai stabil. Percobaan membagi-bagi wilayah kerajaan yang diikuti kemunculan dinasti baru makin lama makin pudar. Setidaknya demikian sampai Perang Jawa (1825-1830) meletus dan membuat peta kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran kembali berubah.

Editor: Ivan Aulia Ahsan