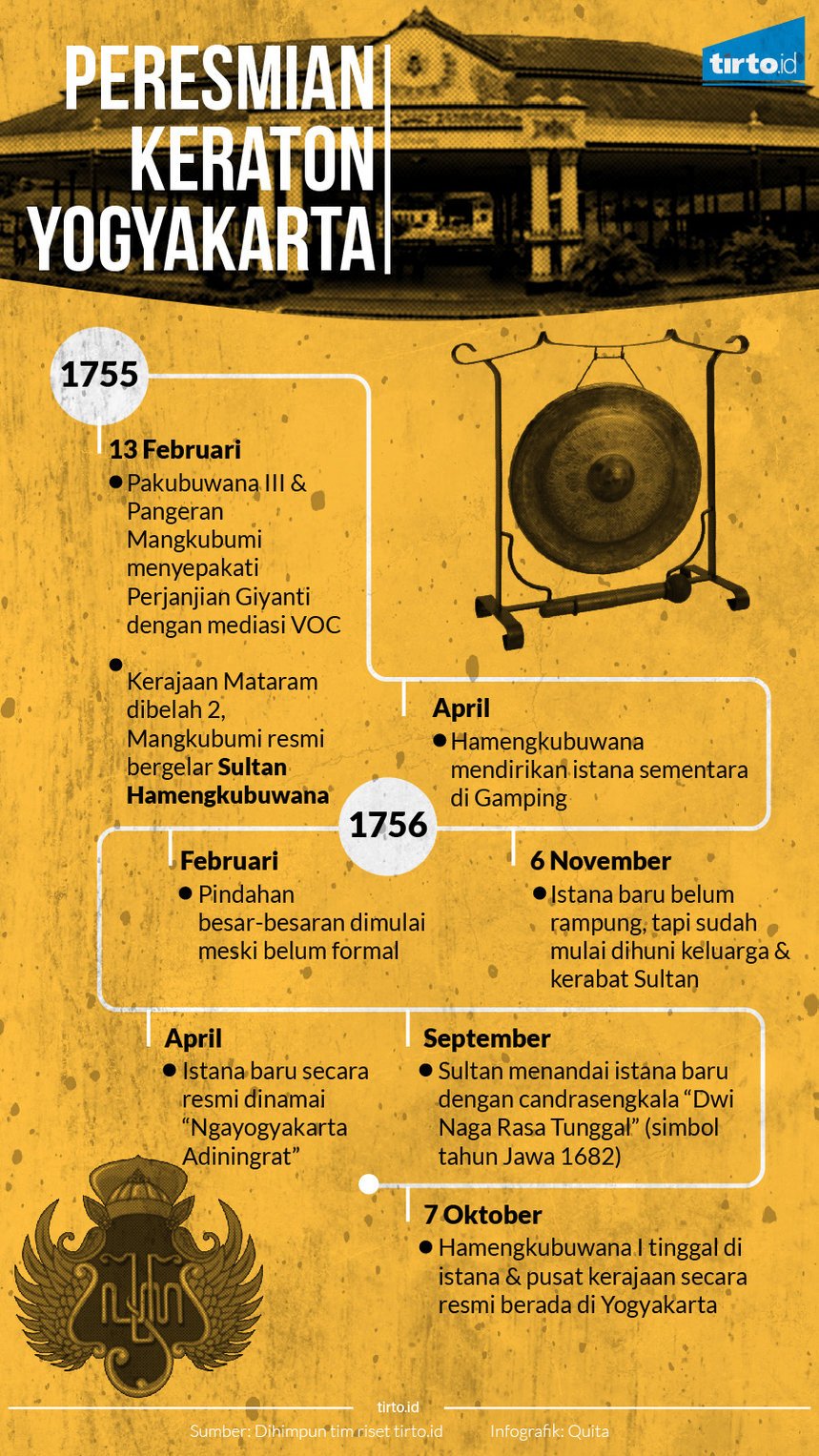

tirto.id - Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolaas Hartingh merasa lega tatkala menyaksikan Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi bersalaman dan menandatangani perjanjian damai pada 13 Februari 1755. Dua aristokrat Jawa yang sebenarnya berhubungan darah itu telah berseteru di medan perang selama bertahun-tahun. Yang disebut kedua mengobarkan pemberontakan terhadap yang pertama. Menuntut wilayah kekuasaan sendiri dan menjadi penguasa yang berkedudukan setara.

Sebagai pejabat VOC yang telah banyak berdiplomasi dengan raja dan para pangeran Jawa, Hartingh paham betul jika martabat merupakan faktor utama yang harus diperhitungkan. Maka, beberapa pekan menjelang kedua orang itu akur, ia melakukan lobi ke sana ke mari, memastikan jika tidak akan ada yang dipermalukan dalam sebuah kesepakatan damai.

Mangkubumi bersikukuh meminta separuh wilayah kerajaan, termasuk 4.000 cacah (kepala keluarga) yang berdiam di atasnya. Hartingh mengiyakan permintaan tersebut. Rupanya ia sudah lelah meladeni kekeraskepalaan pangeran Jawa itu.

Seperti Hartingh, Pakubuwana III juga letih menghadapi pemberontakan saudaranya. Ketika Hartingh singgah di Surakarta, ia meminta lagi kesediaan Pakubuwana III untuk mengabulkan tuntutan Mangkubumi. Awalnya sang raja keberatan. Karena konsekuensinya jelas merugikan secara finansial: 20.000 real yang dibayar VOC tiap tahun sebagai sewa tanah pesisir juga mesti dibagi. Tapi berkat lobi Hartingh, Pakubuwuna III akhirnya menyerah.

Baca juga: Game of Thrones ala Kraton Jawa dan Yogyakarta

“Dengan keadaan Jawa yang begitu porak-poranda oleh berbagai peperangan, uang ini hampir merupakan satu-satunya sumber penghasilan bagi kedua pihak penguasa,” catat Merle C. Ricklefs dalam Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java (1974).

Hartingh kemudian menemui Mangkubumi di kediamannya. Ia menyerahkan rancangan perjanjian kepada tuan rumah sembari mendesak agar segera disepakati. Mangkubumi menurut, kecuali pada bagian tentang pembolehan kepada para bupati mengirim wakil jika mereka berhalangan ketika dipanggil raja. Hartingh pun setuju untuk mengubah pasal tersebut.

Pada pasal terakhir, Mangkubumi juga berjanji untuk tidak melakukan pembalasan dendam kepada para pejabat Surakarta atas tindakan permusuhan mereka selama perang. Ini yang membuat Hartingh bertambah lega.

Peran Hartingh dalam perseturuan Mangkubumi versus Pakubuwana III sebenarnya bukan hanya sebagai mediator atau juru lobi. Salah satu babad Jawa, seperti yang ditulis kembali oleh Ricklefs, menyebut peran Hartingh “ingkang minangka dhalang” (bertindak sebagai dalang) yang memainkan wayang dalam pertunjukan wayang Jawa.

Perjanjian itu akhirnya dilaksanakan di Giyanti, sebuah desa di sebelah tenggara Surakarta, tempat di mana Mangkubumi mendirikan istana sementara sebagai pusat perlawanan. Episode paling berdarah sekaligus melelahkan dalam sejarah Jawa sebelum pemberontakan Dipanegara berhasil diakhiri dengan jalan palihan nagari: membagi kerajaan Mataram menjadi dua.

Sejak itu, Pangeran Mangkubumi resmi menjadi raja di bagian selatan Kerajaan Mataram. Ia menahbiskan dirinya dengan gelar Sultan Hamengkubuwana (penguasa yang memangku jagat raya).

Baca juga:

- Hamengkubuwana V: Sultan Jawa yang Dibunuh Istrinya Sendiri

- Bisikan Leluhur yang Membimbing Keputusan Politik HB IX

Sebuah keraton baru pun didirikan di dekat pusat Kerajaan Mataram zaman Sultan Agung.

Perpindahan dan Pembangunan Keraton Baru

Hamengkubuwana kini sudah sepenuhnya menjadi raja. Di bawah perintahnya, ada beberapa pejabat dan sekitar 40.000 kawula. Ia juga menguasai beberapa perangkat pusaka untuk meneguhkan simbol kekuasaannya. Tapi ada dua hal penting yang masih kurang untuk benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai seorang sultan: ibu kota kerajaan dan uang.

Urusan duit, ia berhasil merayu Hartingh agar Belanda segera membayar uang muka dari sewa tanah pesisir. Konon, untuk mendapat uang itu, Hamengkubuwana meyakinkan residen VOC ini dengan susah payah.

Setelah persoalan duit selesai, Hamengkubuwana mulai melakukan ancang-ancang untuk memilih tempat di mana istana hendak dibangun. Sebenarnya, dua hari sebelum Perjanjian Giyanti disepakati, pada 11 Februari, ia sudah berkonsultasi dengan Hartingh perihal apakah VOC membolehkan dirinya memilih sebuah lokasi di Mataram sebagai istana. Seperti dituturkan Ricklefs, Hartingh menjawab sekenanya, “Ya, mengapa tidak” (hlm. 124).

Namun hanya tiga hari kemudian, Hartingh berbalik arah. Dia tidak berkenan jika Giyanti ditinggalkan. Pertimbangan utamanya, desa tersebut adalah kunci bagi perlawanan bersama terhadap Raden Mas Said (kelak mendirikan Kepangeranan Mangkunegara setelah Perjanjian Salatiga 1757) yang masih melancarkan pemberontakan. Hamengkubuwana hanya diizinkan pergi ke Mataram sebentar saja untuk memilih lokasi dan baru boleh pindah secara permanen setelah Said berhasil dikalahkan.

Baca juga: Musnahnya Cita-cita Menyatukan Jawa

Hamengkubuwana tidak menuruti nasehat Hartingh. Ia kemudian memerintahkan Jayawinata, orang kepercayaannya, untuk melakukan survei lokasi dan menunjuk daerah Gamping sebagai tempat istana sementara (kraton pasanggrahan). Rupanya, raja baru itu masih mencari daerah yang tepat bagi istana permanen. Gamping sendiri dipilih karena enam tahun sebelumnya Hamengkubuwana pernah tinggal di situ. Pada April 1755, keraton Hamengkubuwana secara resmi berkedudukan di Gamping.

Hanya beberapa bulan menghuni istana di Gamping, keraton baru yang permanen sudah siap dihuni. Berdasarkan catatan Ricklefs, tidak ada titi mangsa pasti yang menunjukkan kapan Hamengkubuwana pindah ke istana di daerah yang sekarang bernama Yogyakarta itu.

Babad Mangkubumi memberi petunjuk bahwa perpindahan terjadi pada tanggal yang sama dengan 6 November 1755. Sementara arsip-arsip VOC merujuk pada sekitar bulan Februari 1756.

Dalam surat-surat Residen Yogyakarta C. Donkel kepada Hartingh hingga 9 Februari 1756, tertulis “Cratong Passanggrahan”, yang berarti bahwa Hamengkubuwana masih menetap di Gamping pada tanggal itu.

Sesudah 12 Februari 1756, tertera “Djokjo”. Dan setelah 14 April 1756 tertulis “Djokjocarta”. Ini menjadi petunjuk penting bahwa keraton telah berpindah dan sudah secara resmi diberi nama Ngayogyakarto Adiningrat.

Baca juga: Kejayaan dan Kejatuhan Si Pengadu Domba Cornelis Speelman

Di dalam keraton Yogyakarta sendiri, pendiriannya ditandai dengan sebuah candrasengkala (kronogram) yang melukiskan “dwi naga rasa tunggal” (dua naga bersatu rasa). Dalam khazanah semiotika Jawa, candrasengkala tersebut menyimbolkan tahun Jawa 1682 yang baru dimulai pada penanggalan Masehi September 1756.

Saat itu, Hamengkubuwana, yang dijuluki Ricklefs sebagai “penguasa paling berbakat dalam sejarah Jawa modern”, diperkirakan sudah memasuki usia empat puluhan. Sebuah usia yang cukup matang untuk menjadi raja.

Para sejarawan Jawa yang meneliti keraton Yogyakarta kemudian menyepakati bahwa keraton Yogyakarta diresmikan dan mulai dihuni secara permanen pada 7 Oktober 1756. Tepat 261 tahun lalu.

Penulis: Ivan Aulia Ahsan

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id