tirto.id - Harga jual garam hasil produksi petambak anjlok sampai dengan 50 persen. Pada Juli 2019, harga garam petani tambak hanya senilai Rp300-Rp500 per kilogram. Padahal bulan lalu, harga garam masih bisa menembus angka Rp800-Rp1.000 per kilogram.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim (Kemenko Maritim), Agung Kuswandono menyebut, jatuhnya harga garam dikarenakan rendahnya kualitas garam yang dihasilkan para petambak. Garam yang dihasilkan petambak memiliki kadar natrium klorida (NaCL) yang kurang dari 94 persen.

Padahal, untuk dapat diserap oleh PT Garam (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran garam, syarat kualitas garam salah satunya adalah minimum kadar 94 persen NaCl atau level K1. Bahkan, industri garam multinasional mensyaratkan kadar NaCl mencapai 99,9 persen.

"Harga [garam] turun karena kualitasnya K2 dan K3. Sebenarnya kalau mau jujur, K2 dan K3 ini tidak boleh diproduksi. Karena kalau diproduksi dan masuk ke industri, maka loss-nya jadi tinggi," ucap Agung dalam konferensi pers yang digelar pada akhir pekan lalu di Gedung Kemenko Kemaritiman.

Rendahnya kualitas garam hasil petani tambak tentu tidak bisa diganjar dengan harga tinggi. Meski industri dapat menyerap garam mulai dari kualitas K1 sampai dengan K3, namun harga garam berkualitas K2 dan K3 tentu tidak bisa disandingkan dengan kualitas K1 yang memiliki harga minimum Rp1.050 per kilogram.

Jika harga garam kualitas K2 dan K3 terlampau tinggi, maka industri pun akan kesulitan menyerap garam hasil petani tambak tersebut. "Perusahaan bisa menyerap garam kualitas K1 sampai K3, tapi tidak bisa dipaksakan harga K2 dan K3 harus tinggi. Tentu jauh lebih rendah. Saya dengar yang teriak harga garam anjlok itu di Cirebon, tapi kualitas garamnya ternyata adalah garam K2-K3," imbuh Agung.

Untuk mencegah anjloknya harga garam kembali terulang, Kemenko Maritim mengusulkan agar garam kembali dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 (PDF) yang mengatur tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hal ini dilakukan untuk dapat mengontrol harga garam lantaran terdapat acuan harga pokok produksi (HPP) yang dapat melindungi petani garam.

HPP digunakan sebagai acuan harga jual petani kepada pembeli. Dalam Perpres tersebut, garam dimasukkan sebagai kebutuhan pokok sama seperti susu, daging, cabai. "Garam dikeluarkan dari Perpres tersebut karena masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi 3,5 kilogram per tahun. Selain itu garam tidak memengaruhi inflasi," jelas Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, usulan dimasukkannya kembali garam sebagai barang kebutuhan pokok dan penting baru sebatas pembicaraan di tingkat deputi dan belum sampai di tingkat kementerian. Agung berharap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perdagangan dapat meloloskan rencana ini. Nantinya, kedua kementerian tersebut akan dibantu oleh Kementerian Perindustrian dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami mau garam masuk lagi ke kebutuhan pokok atau barang penting, jadi dibuatkan HPP dan masuk Perpres lagi sehingga bisa menjaga masyarakat dan petani," ungkap Agung.

Kebutuhan Garam

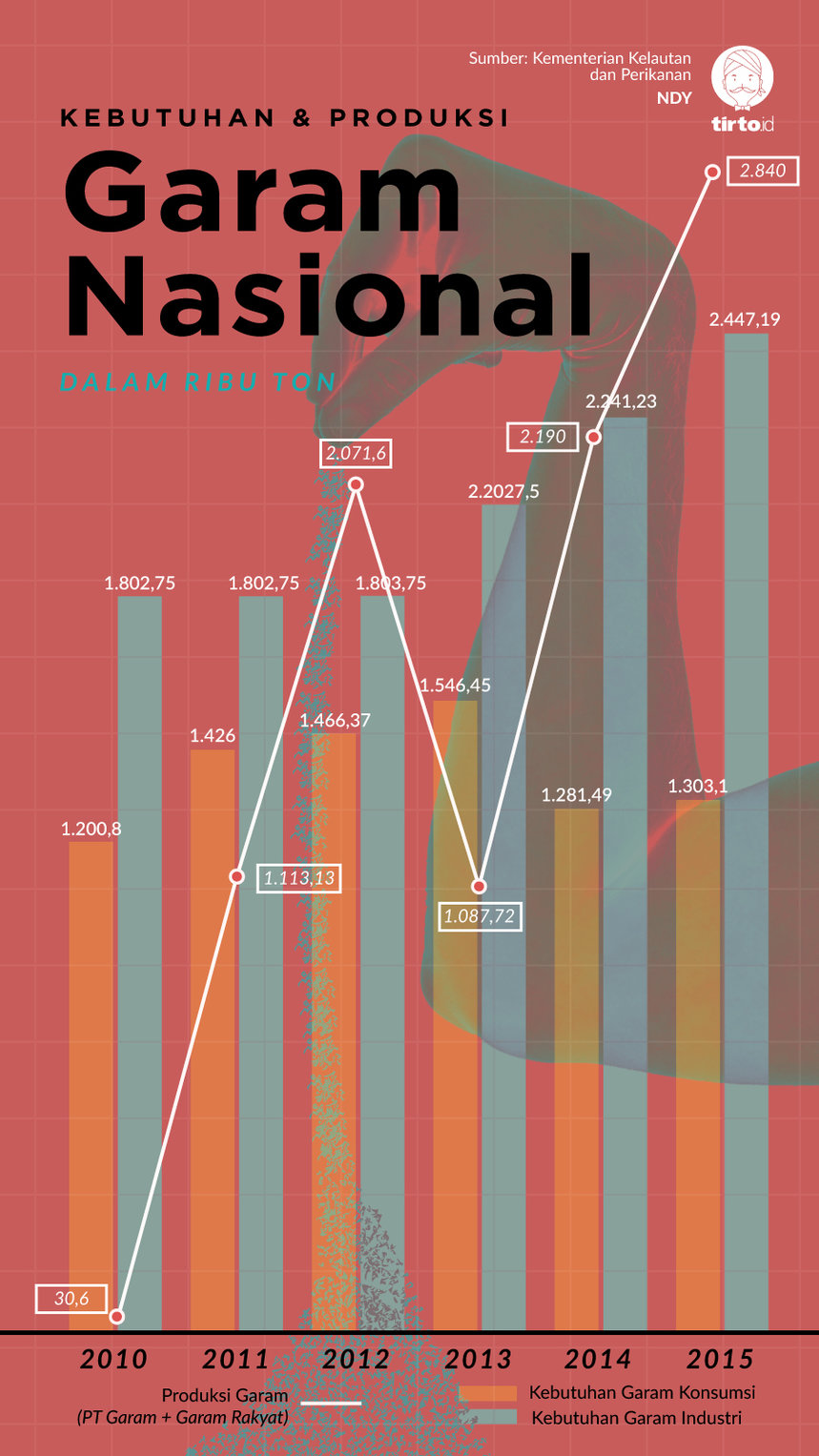

Kebutuhan garam dalam negeri menurut catatan Kemenperin mencapai 4,7 juta ton sepanjang 2019 ini. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring adanya peningkatan industri dan masyarakat. Dari angka itu, total produksi garam nasional mencapai 2,3 juta ton atau setara 50 persen saja.

Mengakali kurangnya kebutuhan, importasi garam dilakukan. Kemenperin mencatat total realisasi impor garam yang sudah masuk ke Indonesia sepanjang enam bulan pertama 2019 sudah mencapai 1,2 juta ton. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Fridy Juwono bilang, jumlah tersebut setara dengan 40 persen dari total kuota impor garam pada tahun 2019 ini yang mencapai 2,7 juta ton.

Fridy juga memperkirakan impor garam dapat meningkat pada semester II/2019 menjadi 2,2 sampai 2,3 juta ton menyusul adanya kebutuhan industri seperti pemutihan kertas. Industri memang mendominasi serapan garam petani. Pada 2018 lalu, industri menyerap lebih dari 2 juta ton garam hasil petambak.

Menyiasati rendahnya produksi garam, KKP telah melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dimulai sejak 2011. Namun, langkah tersebut dinilai Eniya Lestiani Dewi, Deputi Bidang Teknologi, Informasi, Energi, dan Materil (TIEM) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), belum optimal untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan petambak garam di Indonesia.

Program PUGAR memanfaatkan 15 hektare sebagai integrasi lahan tambak garam. BPPT mengusulkan untuk memperluas integrasi lahan tambak garam menjadi 400 hektare. "Lahan seluas 100 hektare bisa, tapi skala pabriknya diperkecil. Untuk mewujudkan rencana swasembada garam dengan produksi mencapai 4 juta ton dibutuhkan lahan sampai dengan 40 ribu hektare," jelas perempuan yang akrab disapa Eni ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sendiri optimistis Indonesia tidak akan lagi mengimpor garam pada tahun 2021. Ia mengklaim, pada 2020, akan ada tambahan produksi garam dalam negeri sebesar 800 ribu ton per tahun yang berasal dari tambak garam di Nusa Tenggara Timur.

"Iya [nanti ada 800 ribu ton per tahun]. Baru dari situ [NTT]. Belum dari daerah lain yang kita garap. Jadi kita berharap janji kita 2021 tidak impor lagi mudah-mudahan terjadi," ujar Luhut.

Tak Bikin Untung?

Yose Rizal Damuri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) justru mempertanyakan efektivitas perluasan lahan garam guna memenuhi kebutuhan secara swasembada.

Menurut Yose, biaya yang diperlukan untuk memproduksi garam secara swasembada jauh lebih mahal ketimbang impor garam. Sebab, swasembada garam di Indonesia masih menggunakan teknologi konvensional yang pada akhirnya menghasilkan garam dengan kualitas yang kurang baik dengan biaya produksi yang tinggi.

Sedangkan impor garam dari negara seperti Australia dan Pakistan lebih efisien untuk dilakukan lantaran lebih murah karena negara tersebut memproduksi garam dengan cara menambang. Kualitas garam yang dihasilkan dari menambang garam, lanjut Yose, jauh lebih baik dan lebih tinggi dibanding memproduksi garam dengan menambak.

"Ada salah pikir di Indonesia yang karena wilayah laut dan garis pantai yang luas, maka bisa memproduksi garam secara swasembada. Kalau mempertimbangkan dengan opportunity cost sangat tidak efektif, efisien, tidak menguntungkan dan tidak menyejahterakan petambak garam," jelas Yose kepada Tirto.

Jurnal Ilmu Geologi dan Geologi Terapan yang ditulis oleh Emi Sukiyah, dkk berjudul "The Salt Potentials in Indonesia" menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristik geologis dari endapan garam, dapat disimpulkan bahwa endapan garam tidak dimungkinkan di Indonesia. Satu-satunya pilihan untuk menghasilkan garam adalah dengan proses penguapan air laut dengan sinar matahari.

Curah hujan kemudian merupakan faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap proses produksi garam di Indonesia. "Koefisiensi curah hujan akan menyebabkan pasokan garam di Indonesia menjadi menurun," tulis Rusdi dalam jurnal berjudul "The Effect Factors of Supply Salt in Indonesia."

Di sisi lain, kebutuhan garam yang didominasi oleh industri, menurut Yose, tidak ada salahnya dipenuhi dengan impor. Sebab, dengan impor garam berkualitas baik, industri dapat menghasilkan produk makanan berkualitas tinggi yang juga memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan begitu, nilai ekonomi yang didapat akan jauh lebih tinggi.

"Kalau berbicara tentang nilai tambah, terlebih di era industri 4.0, dengan Indonesia mengimpor garam tetapi kemudian garam tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi produk makanan yang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dan bisa diekspor, maka sebenarnya importasi garam itu tidak masalah," rinci Yose.

Yose bilang, industri makanan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk ekspor dan industri ini memiliki nilai yang ratusan kali lipat lebih besar ketimbang harga garam impor. Dengan begitu, nilai tambah yang bisa didapat Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang impor barang mentah berupa garam industri.

"Perlu dipahami mengenai prinsip ekonomi bahwa sumber daya alam itu terbatas. Kalau kita produksi sendiri biayanya lebih tinggi dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka impor tidak ada salahnya," sebut Yose. "Tambak garam yang sekarang bisa dialihfungsikan menjadi tambak udang ataupun ikan yang lebih menguntungkan dan menyejahterakan petambak.”

Penulis: Dea Chadiza Syafina

Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara