tirto.id - “You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik, cantik dari hatimu...”

Sepenggal lirik centil “Beautiful” dari girlband Cherrybelle yang rempat hits pada 2011 lalu itu sempat membuat nyinyir sejumlah netizen. Mereka menilai isi lagu sebagai bentuk hipokrisi keterlaluan. Alasannya, mudah bagi Cherrybelle untuk bilang “cantik dari hati” saat kondisi kulit dan wajah mereka lebih mulus, lebih cantik ketimbang para fansnya. Tak bisakah mereka jadi contoh publik figur yang berani tampil “biasa-biasa saja” terapi cantik dalam sikap dan perilaku?

Tantangan ini hampir mustahil dilakukan oleh public figure yang dituntut tampil menarik di layar kaca. Kenyinyiran ini, barangkali, hanya beredar di kalangan netizen hipster pengunyah wacana post-modernisme ala Jean Baudrillard—sang pengritik komodifikasi tubuh. Namun, bagi masyarakat Indonesia secara umum, pesan Cherrybelle untuk mensyukuri tubuh pemberian Tuhan (ala motivator atau agamawan) itu agaknya sukses dijadikan pegangan hidup.

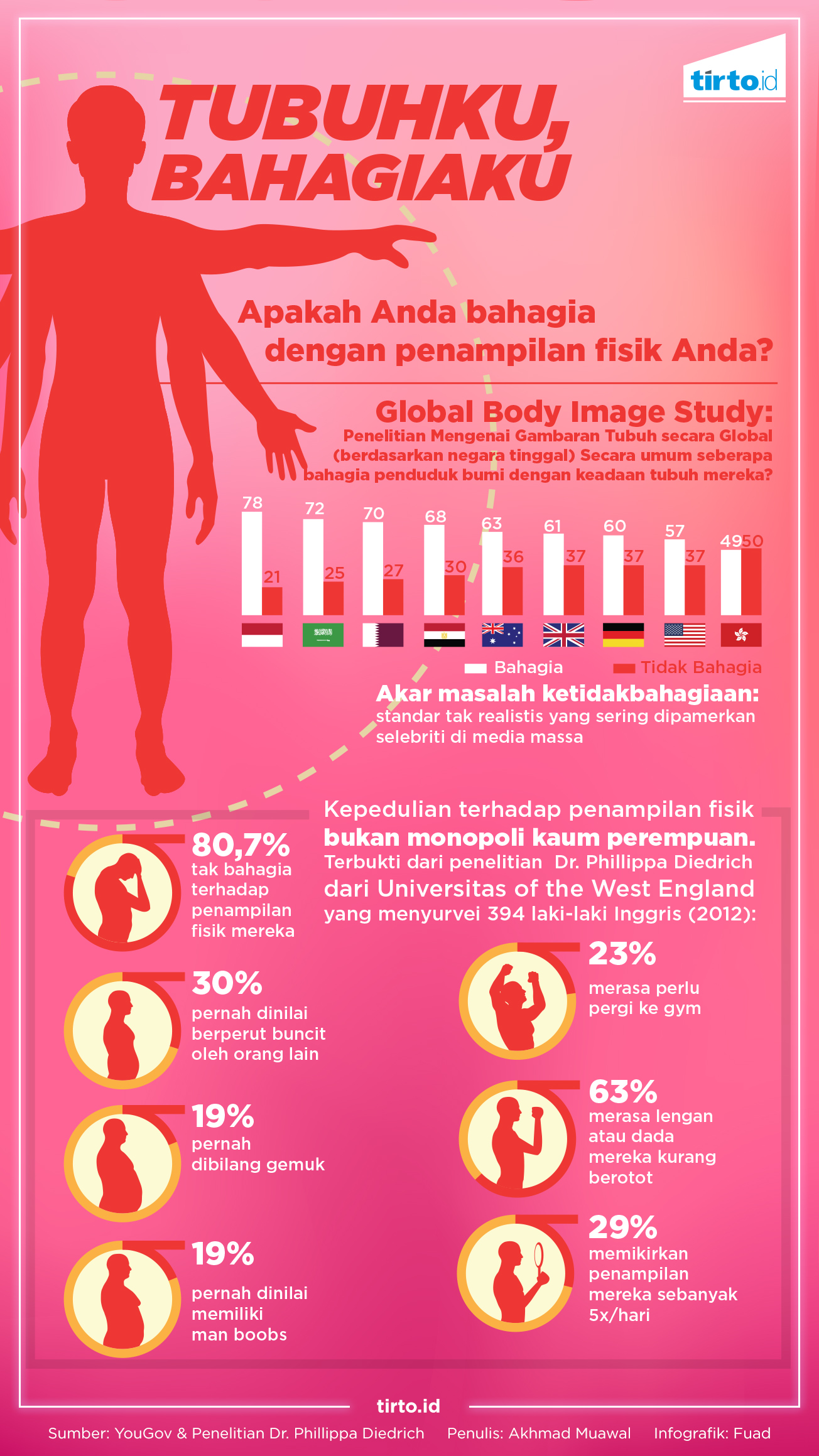

Rilis penelitian skala global YouGov di tahun 2015 menempatkan Indonesia di urutan pertama sebagai masyarakat dengan penilaian paling bahagia terhadap penampilan fisiknya. Sebaliknya mereka yang tak bahagia dengan penampilan fisiknya lumayan jauh, lebih dari tiga kali lipat. Sebanyak 78 persen responden Indonesia tak bermasalah dengan tubuhnya, sedangkan sisanya bermasalah alias tak bahagia.

Orang Indonesia lebih bisa “menerima” penampilan fisiknya, ketimbang orang Arab Saudi, Qatar, Mesir, Australia, Inggris, Jerman, Amerika Serikat. Persentasenye lebih dari 50 persen tapi masih kalah dengan Indonesia. Sementara Hong Kong paling parah, persentase golongan bahagianya di bawah 50 persen.

Meski tak separah Hong Kong, Inggris sebagai rumah dari situs YouGov sendiri dinilai berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Persentase golongan bahagia dengan penampilan fisiknya di Inggris sebesar 59 persen, sedangkan yang tak bahagia sebesar 37 persen (sisanya menjawab tidak tahu atau netral). Fenomena ini tak hanya terjadi di Britania Raya, tetapi juga menyeberang ke negara lain, salah satunya Amerika Serikat.

Pada 2014, para peneliti dari Universitas Chapman, AS, pernah meneliti hubungan antara penampilan fisik dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Kesimpulannya, “Penampilan fisik baik perempuan maupun laki-laki memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kebahagiaan seseorang secara umum,” kata Dr. David Frederick, kepala peneliti dan asisten profesor Jurusan Psikologi Universitas Chapman kepada Madical Daily.

Frederick dan timnya melakukan survei terhadap 12.176 laki-laki dan perempuan usia 18-65. Hasilnya terungkap bahwa 15 persen dari total responden laki-laki dan 20 persen dari total responden perempuan merasa sangat tak puas dengan berat badan mereka.

Bagi responden perempuan, penyebab ketidakbahagian nomor wahid adalah faktor finansial. Penyebab kedua, kepuasan dengan pasangan. Sedangkan faktor berat badan penyebab ketidakbahagiaan nomor tiga.

“Penemuan ini konsisten dengan tekanan sosial yang akhirnya mendorong para perempuan untuk memiliki tubuh kurus dan laki-laki untuk bertubuh atletis. Jalan masih panjang untuk mencapai cita-cita masyarakat Amerika yang bisa berbahagia tanpa terpengaruh faktor penampilan fisik,” imbih Frederick.

Hanya 24 persen untuk laki-laki dan 20 persen untuk perempuan yang merasa puas dengan penampilan fisik mereka. Mereka juga cenderung lebih terbuka dan percaya diri ketimbang golongan responden yang kecewa. Akibat lanjutan dari kurangnya rasa percaya diri itu adalah perasaan cemas hingga depresi akibat takut sang pasangan kecewa lalu meninggalkan mereka.

Gegara Celebrity Culture

Apa akar permasalahan yang melatarbelakangi mewabahnya ketidakbahagiaan ini?

Responden di masing-masing negara pada penelitian YouGov menyalahkan celebrity culture alias gaya hidup para selebriti. Dalam pandangan mereka, para selebriti yang rajin pamer kemolekan fisiknya secara sadar maupun tidak telah menerapkan sebuah standar yang sulit dicapai oleh orang kebanyakan.

Di Inggris, 74 persen responden menilai celebrity culture berdampak negatif terhadap pandangan perempuan atas tubuh mereka. Lebih dari separuh responden riset juga mengamini. Para perempuan muda adalah korban paling potensial untuk fenomena ini.

Di ruang publik, media-media konvensional, hingga dunia maya, perempuan selalu rawan dibombardir dengan kehadiran para pesohor dengan fisik sesuai standar (media). Terutama saat model perempuan menjadi “brand ambassador” produk-produk yang bisa dibeli para fans agar mampu mencapai kualitas fisik ideal seperti si model iklan.

Proses tersebut kemudian melahirkan konsumerisme di masyarakat kita hari ini dan masih relevan untuk melihat situasi di negara-negara, baik kawasan Timur maupun Barat (dalam pandangan Orientalis), dan dalam standar kecantikannya masing-masing.

Di negara yang berstandar ala kecantikan perempuan Kaukasian seperti terjadi di Indonesia, produk pemutih kulit laris manis. Kondisi di justru terbalik di Inggris, misalnya, sebab yang dipandang menarik adalah yang berkulit eksotik alias cenderung gelap. Maka yang laris adalah produk-produk untuk menggelapkan warna kulit, mulai dari yang berbentuk krim hingga jasa tanning di salon kecantikan.

Bukan Monopoli Perempuan

Meski konsumen terbesar produk perawatan tubuh masih dikuasai kaum hawa, tetapi wacana soal perawatan tubuh dan kepedulian akan penampilan fisik sesungguhnya bukan monopoli mereka. Penelitian Dr. Phillippa Diedrich dari Universitas of the West England di tahun 2012 membuktikan bahwa pria juga merasakan kekhawatiran serupa.

Dalam kasus laki-laki, kekhawatiran muncul terkait perut buncit, gemuknya bagian hingga menyerupai payudara perempuan (man boobs), atau kebotakan. Hasil penelitian Dr. Phillippa yang melibatkan 394 laki-laki Inggris sebagai responden mengungkap bahwa 4 dari 5 laki-laki (80,7 persen) khawatir akan penampilan fisik mereka.

Hasil lainnya adalah 30 persen responden pernah disebut “berperut buncit” oleh orang lain, 19 persen pernah dibilang gemuk, dan 19 persen lainnya pernah menjadi subjek perbincangan terkait man boobs. 23 persen responden merasa perlu untuk pergi ke gym, 63 persen responden merasa lengan atau dada mereka kurang berotot, dan 29 persen responden memikirkan penampilan mereka sebanyak 5 kali dalam sehari.

Serupa dengan penelitian YouGov, para responden penelitian Dr. Phillippa juga menyalahkan media dan selebriti yang tak hanya mematok standar tak realistis, tetapi juga dinilai menghalangi mereka untuk bahagia dengan tubuh mereka sendiri. “Ini sudah semacam kompetisi, yang sesungguhnya tak sehat bagi psikologi orang,” kata salah seorang responden.

Permasalahan ini rupanya juga bukan monopoli laki-laki dan perempuan dewasa. Dalam sebuah riset para peneliti dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, King’s College London dan Harvard di tahun 2015 disebutkan bahwa ada sebagian anak-anak usia 8 tahun ada yang tak bahagia dengan tubuh mereka.

Responden penelitian terdiri dari 6.000 anak-anak usia sekolah dasar yang diawasi hingga mereka berumur 14 tahun. Secara keseluruhan ada 5 persen anak perempuan dan 3 persen anak laki-laki yang tak bahagia dengan fisik mereka. Saat menginjak usia remaja atau di umur 14 tahun, persentasenya meningkat yaitu sebesar 32,3 persen untuk responden perempuan dan 16 persen untuk responden laki-laki.

Perasaan tak bahagia itu pada akhirnya menuntun para responden untuk melakukan apa yang diistilahkan dengan “eating disorder behaviour” atau perilaku makan yang menyimpang. Misal, mereka akan mati-matian menjaga tubuh tetap kurus dengan cara memuntahkan makanan atau mengonsumsi obat pencahar perut.

Angkanya cukup mengejutkan. Di usia 14 tahun, 38,8 persen responden perempuan dan 12,2 persen reponden laki-laki melakukan menjadi pelaku “eating disorder behaviour”. Ini membantahkan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa anak-anak tak mungkin terpapar oleh ketidakbahagiaan seperti yang dialami orang dewasa atas penampilan fisik.

Persoalan ini kemudian menjadi lingkaran setan. Perasaan tak bahagia dialami sejak kanak-kanak, meningkat terus hingga remaja, lalu dipertahankan saat sudah dewasa. Si manusia dewasa punya anak, lalu siklus berulang lagi. Begitu seterusnya.

Baik di Inggris, Indonesia atau seluruh dunia, fenomena ini sesungguhnya memiliki pola yang yang serupa. Syarat pemicunya sama: media-media yang rajin memberikan standar tak realistis dan membuat orang-orang tak bahagia dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Selama standar ini lestari, maka selamanya pula ada orang-orang akan terus-menerus dilanda kekhawatiran atas ketidaksempurnaan fisiknya.

Meski terkesan hipokrit, apa yang berusaha disampaikan Cherrybelle di lagu “Beautiful” sesungguhnya mengandung pesan yang bijak:

"Berhentilah memuja penampilan fisik untuk menyenangkan dirimu sendiri. Mari gunakan standar baru: kamu bahagia, bahagia, dari hatimu..!"

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti