tirto.id - New York terbangun atas ribuan jalan dan gedung bertingkat, menjadikannya salah satu kota terbesar di muka bumi. Jutaan manusia dari berbagai latar belakang etnis dan bahasa menghuni sudut-sudut Bronx, Manhattan, Brooklyn, State Island, hingga Queens.

Martin Scorsese adalah salah satu kepingan kecil dalam kerumunan besar itu. Di kawasan yang dikenal dengan nama “Little Italy,” sebuah daerah yang dihuni orang-orang keturunan Italia dan sarang kelompok mafia macam Bonnano membangun kejayaannya, Scorsese lahir pada 1942 dari keluarga imigran asal Sisilia.

Masa kecil Scorsese tak terlalu menyenangkan. Ia tumbuh dengan kondisi sakit-sakitan sehingga tak leluasa bermain seperti teman-teman sebayanya. Di tengah keterbatasan itu, datanglah sinema. Kedua orangtua Scorsese kerap membawanya ke bioskop. Scorsese muda pun seketika jatuh hati pada sinema.

Setelah itu ia rela melakukan apapun untuk menyaksikan film: menyewa gulungan di rental dekat rumah hingga menumpang televisi tetangga untuk menikmati karya-karya Akira Kurosawa.

Ingin Jadi Pendeta

Seiring bertambahnya usia, minat Scorsese pada film semakin tak bisa dibendung. Mulanya, Scorsese ingin jadi pendeta. Namun, karena film, tulis Film Inquiry, ia malah banting setir mendaftar di jurusan film Tisch School of the Arts, New York University, dan lulus pada 1966.

Tiga tahun usai lulus, Scorsese menggarap debut film panjangnya yang diberi judul Who’s Knocking at My Door. Film ini diputar secara terbatas dan cukup ditanggapi positif oleh para kritikus seperti Roger Ebert yang saat itu masih berusia 27 tahun.

Walaupun sudah bikin film pertama, Scorsese tak kelewat nafsu untuk segera melanjutkan proyek berikutnya. Waktunya, mengutip Sense of Cinema, dihabiskan sebagai editor di film Woodstock (Michael Wadleigh, 1970), Medicine Ball Caravan (François Reichenbach, 1971), dan Elvis on Tour (Pierre Adidge & Robert Abel, 1972).

Barulah pada 1972 Scorsese kembali membuat film bertajuk Boxcar Bertha. Setahun setelahnya, Scorsese memperoleh kesuksesan cukup besar lewat Mean Streets, yang kemudian disusul oleh masterpiece lainnya, Taxi Driver (1976).

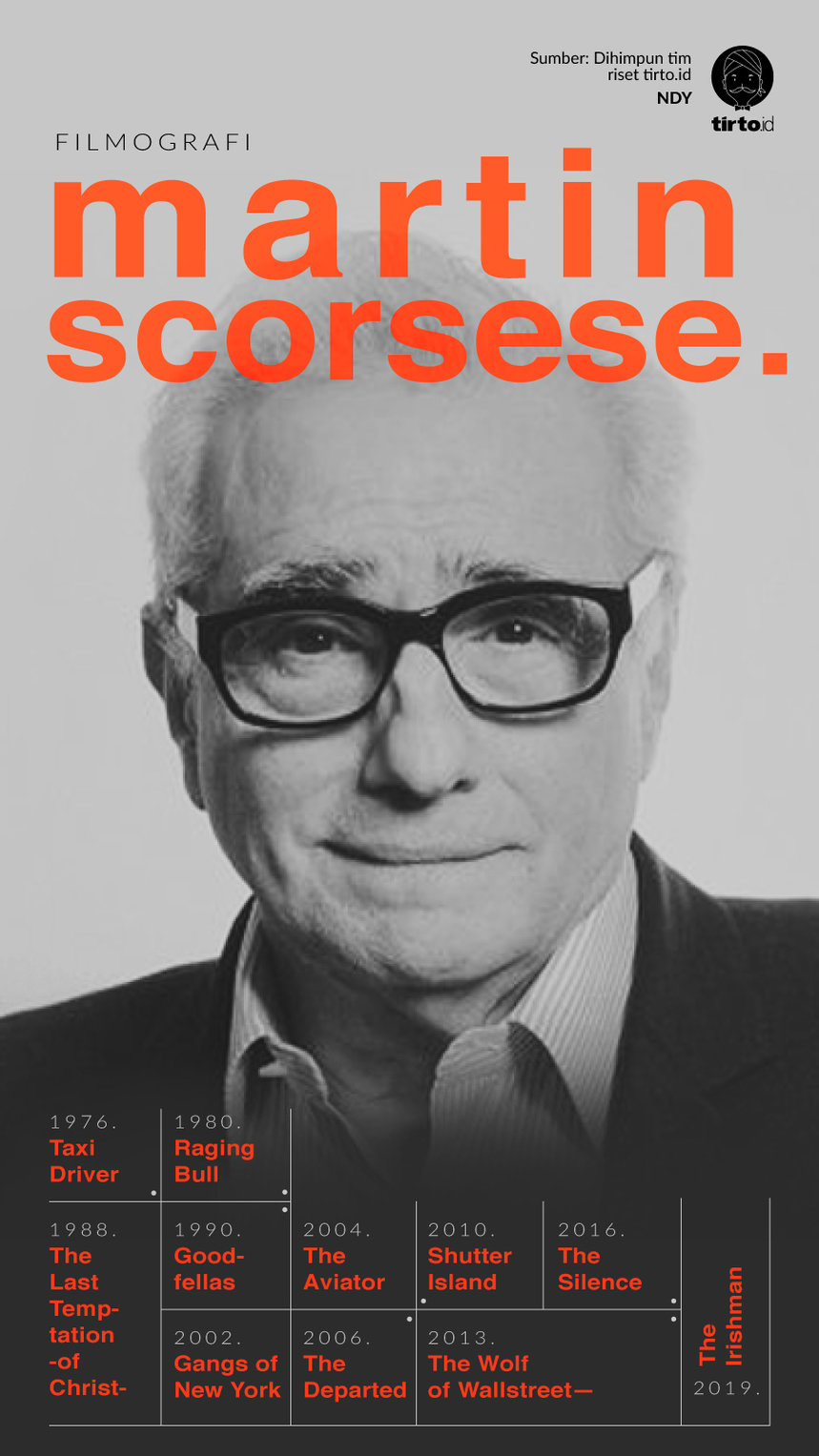

Sejak itu, nama Scorsese kian melambung lewat sederet film-film bernas, dari Raging Bull (1980), The Last Temptation of Christ (1988), Goodfellas (1990), Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013), hingga Silence (2016).

Karya-karya Scorsese dirayakan para kritikus dan diganjar penghargaan di sana-sini.

Dunia Mafia

Film-film bikinan Scorsese terpengaruh gaya sutradara-sutradara dunia seperti Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, hingga Akira Kurosawa. Dari Rossellini dan De Sica, misalnya, Scorsese mengambil gaya neorealis dan sensibilitas mengolah budaya orang-orang keturunan Sisilia. Keduanya pula yang menginspirasi Scorsese dalam mengangkat tema-tema keterasingan dari iman dan masyarakat.

Selain pengembangan karakter dan cerita, dari Kurosawa Scorsese juga belajar tentang pentingnya terlibat dalam setiap tahap pembuatan film.

“Yang paling menarik dari film-film klasik adalah kaya cerita dan variatif. Film-film ini mengingatkan saya pada jazz: semakin kompleks justru semakin menyenangkan untuk dibicarakan. Film-film ini merefleksikan perubahan zaman dan wawasan yang menarik tentang budaya dan identitas,” terang Scorsese, dikutip dari film dokumenter A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (1995).

Kombinasi itulah yang membuat film-film Scorsese kompleks dengan karakternya yang selalu berwarna.

Di Mean Streets, film yang dibintangi Harvey Keitel dan Robert De Niro itu, misalnya, Scorsese mengangkat cerita tentang lika-liku dunia bawah tanah New York yang berlumur darah dan penuh pengkhianatan. Mean Streets terinspirasi pengalaman masa kecil Scorsese yang memang tumbuh di lingkungan para bandit. Kisah mafia diangkat pula oleh Scorsese dalam Goodfellas (1990) dan The Departed (2006) dengan kadar kebrutalan—serta plot twist—yang bikin mata terhenyak.

Kritikus sering membandingkan MeanStreets dengan Breathless (1959) bikinan salah satu pelopor sinema New Wave Perancis, Jean-Luc Godard, dalam hal sinematografi. Perbandingan yang kurang tepat memang. Tapi, mungkin cocok jika ukurannya adalah pengaruh tema dan motif yang jejaknya terlihat dalam film-film Quentin Tarantino, Spike Lee, hingga Wong Kar-wai.

Sedangkan di Taxi Driver, yang kerap disebut sebagai magnum opus-nya, Scorsese kembali menuturkan cerita yang tak lazim: seorang veteran Perang Vietnam yang psikopat, terjebak frustrasi dan kemarahan, serta terbelenggu upaya membebaskan pekerja seks di bawah umur.

Impian masa kecil Scorsese untuk jadi pendeta memang tak tercapai. Tapi, ia menebusnya lewat The Last Temptations of Christ (1988), sebuah adaptasi novel Nikos Kazantzakis berjudul sama.

Proses pembuatan film yang dibintangi Willem Dafoe ini memakan waktu bertahun-tahun. Dimulai sejak 1983 dan baru bisa dirilis lima tahun berselang. Penyebabnya: The Last Temptations berpotensi besar memicu penolakan dari kelompok agamis.

Benar saja, tak lama setelah rilis, film ini diboikot oleh para fundamentalis Kristen di berbagai belahan dunia sebab dianggap melecehkan Yesus. Dalam film itu Yesus digambarkan punya hasrat seksual. Di sisi lain, kencangnya penolakan malah membuat The Last Temptations laris-manis di pasaran.

Iman kembali diangkat Scorsese dalam Silence (2016) yang dibintangi Adam Driver, Andrew Garfield, dan Liam Neeson. Kisahnya tentang para pendeta Katolik di abad 17 yang berupaya menyelamatkan guru mereka—sekaligus menjalankan misi—di Jepang selama periode Tokugawa.

Pada 2002, Scorsese menggarap film kolosal bertajuk Gangs of New York dengan bujet sebesar $120 juta. Isinya tentang perebutan kekuasaan antara kelompok imigran (Katolik-Irlandia) dan “pribumi” (anti-Katolik plus anti-imigran).

Tahun ini Scorsese berusia 77 tahun. Belum ada tanda-tanda untuk pensiun. Ia masih punya segudang ide yang siap dituangkan ke layar lebar.

“Ketika saya mendengar bahwa orang-orang menganggap film sebagai fantasi dan membikin perbedaan besar antara film dan kehidupan, saya pikir itu adalah cara [orang-orang] untuk meminggirkan kekuatan film. Tentu saja [film] bukan kehidupan [nyata]—itu adalah doa dan dialog yang berkelanjutan dengan kehidupan,” tegasnya.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id