tirto.id - Pada 1979, yang Tong Amat tahu, teman-teman sebaya dia sukacita melihat tiang-tiang kurus dari besi tertancap di perkampungannya di Cilincing, Jakarta Utara. Tiang-tiang itu menyambungkan aliran listrik yang mulai terpasang di beberapa kecamatan di Jakarta. Teman-teman dia menyambutnya dengan memanjat tiang polos itu.

Yang Amat tidak tahu bahwa tiang yang dia panjat sudah dialiri listrik.

Tubuhnya berdebam dari ketinggian tujuh meter. Tulang punggungnya patah. Kakinya pun patah. Ia dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Ongkos perawatannya mahal, orangtuanya tak mampu membayar gips atau pen, yang seyogyanya bisa memulihkan tulang kakinya yang patah.

Maka, Amat harus menerima keadaan hidup seterusnya: kakinya tak bisa berjalan normal kembali.

Pada usia 54 tahun, saat saya bertemu dengannya, Amat berkata ia tak pernah bekerja, tak pernah menikah.

Di sekitar tempat tinggal Tong Amat ada tetangga yang lahir sebagai tuna daksa. Namanya Stevani. Sehari-hari Vani tergolek lemah di atas dipan. Tubuhnya kurus, kedua tangannya bengkok, kakinya kecil. Marta, sang ibu, telaten mengajarinya berkomunikasi.

“Vani senang bermain dengan Dika,” katanya. “Main setan-setanan.”

Dika adalah keponakannya yang tuna rungu. Keterbatasan yang mereka miliki tak menghalangi keduanya berkomunikasi lewat bahasa isyarat .

Stevani berumur 25 tahun dan tak pernah sekolah.

Nur Amelia, kini berusia 15 tahun, mengalami menstruasi pertama. Ibunya, Siti Supanem, terlihat repot mengurus putrinya yang menyandang down syndrome. Amel uring-uringan. Ia menganggap cairan merah itu tak ubahnya cairan urin. Ia bersikeras memakai popok sekali pakai ketimbang pembalut.

Tiap merasa tak nyaman, ibunya harus mengganti popok baru.

“Boros sekali,” kata Supanem.

Tak Sekadar Pendamping

Tong Amat, Stevani, dan Nur Amelia memiliki malaikat. Namanya Oma Ros.

Malaikat ini berusia 61 tahun dan tinggal di Kampung Beting, Semper, sebuah kelurahan di Cilincing yang, sewaktu saya datang ke tempatnya, akhir Januari lalu, direndam banjir.

Hari itu bukan jadwal kunjungan Roosliany, tapi ia ingin menengok Tong Amat karena khawatir situasi banjir, karena hujan semalam yang deras dan awet, dapat merepotkan banyak hal.

Rumah Tong Amat, berada di sebuah gang kecil, hanya beberapa meter di seberang rumah Oma Ros. Beberapa tempat tergenang banjir. Oma Ros melepaskan sandal jepit dan memberikan kepada saya.

“Pakai ini aja. Sayang sepatunya kalau kena banjir.”

Saya menolaknya karena sungkan, tapi Oma Ros mendesak, “Udah pakai ini aja. Dekat kok.” Hanya berjarak satu setengah meter dari mulut gang, kami sudah sampai di rumah Tong Amat.

Di dalam rumahnya, sebuah pipa mencuat, mengeluarkan air buat dibuang ke jalan gang.

“Itu lagi mompa banjir dari dalem. Udah kerendem di dalem, tuh,” ujar Amat, menunjuk dengan dagunya ke dalam rumah.

Rumah Amat sederhana beratap rendah. Saya duduk di balai depan rumah. Di teras, ada tangga menuju loteng. Di sebelahnya ada sumur. Melongok ke dalam, ada ruangan tempatnya tidur dan, seperti kata Amat, kini dalam keadaan terendam.

Amat kini tinggal bersama ayahnya yang sudah tua bernama Usman. Ibunya, yang telaten mengurusnya, meninggal pada 1990.

“Siapa yang mau memperkerjakan orang kayak gini?” Amat melirik kakinya.

Oma Ros, yang baru pindah, mengambil peran ibu buat Amat. Oma Ros biasanya mengantarkan Amat jika harus ke rumah sakit, atau menampung Amat jika banjir seperti saat itu.

“Udah kayak keluarga aja sama Oma,” kata Amat.

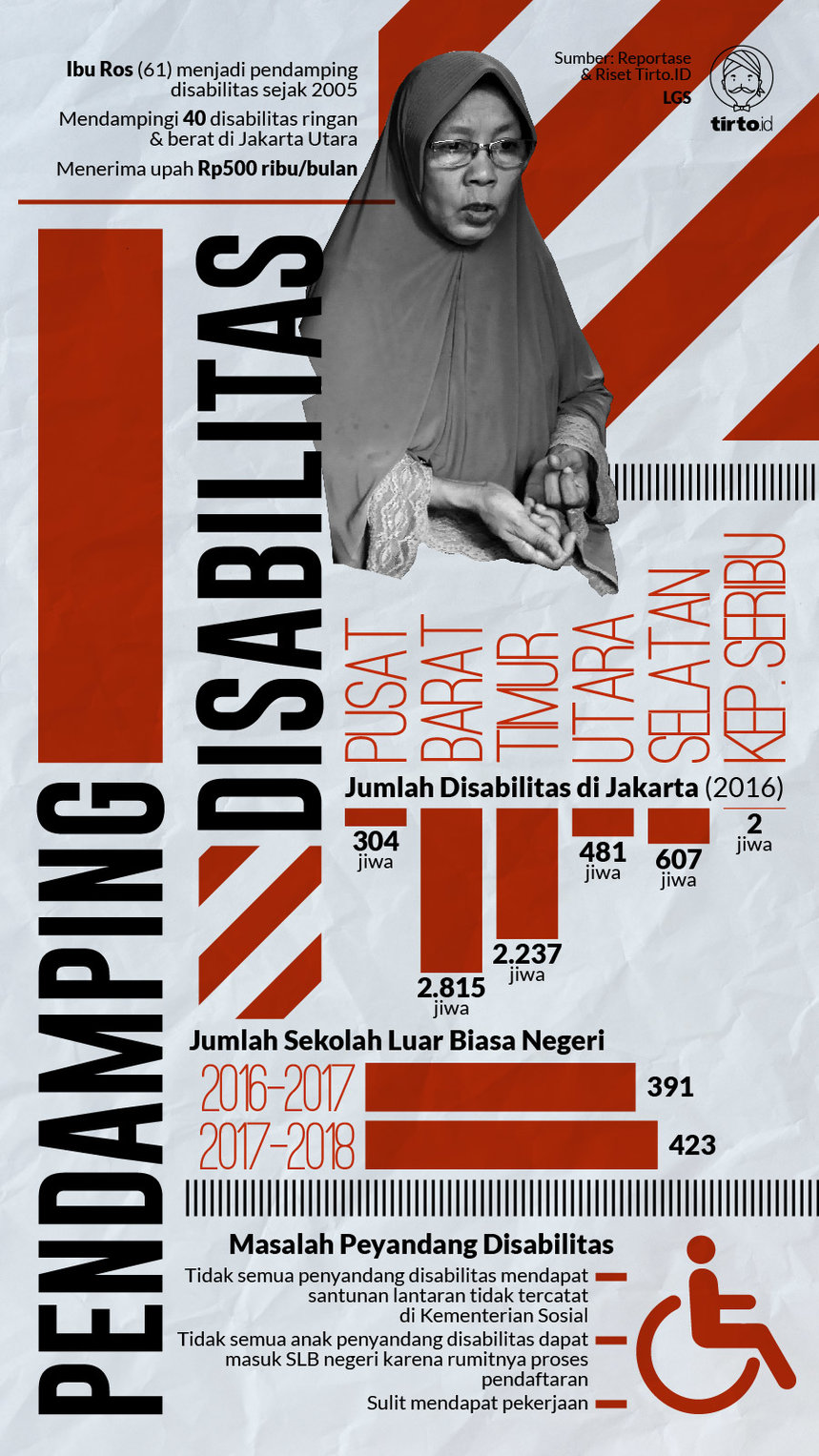

Pada 2005, Oma Ros “resmi” menjadi pendamping disabilitas dari Kementerian Sosial. Status “resmi” itu—kendati malaikat ini telah lama mencurahkan semangat hidupnya kepada orang-orang difabel—memberinya peran untuk apa yang disebut Pelatihan untuk Melakukan Pendataan Penyandang Disabilitas.

Sejak itu, berkat peran Oma Ros, Amat menerima Rp300 ribu per empat bulan. Meski sayangnya Amat belum juga tercatat di Kementerian Sosial.

“Saya juga kurang paham. Sudah saya daftarkan namanya. Tapi katanya harus menunggu ada (penyandang disabilitas) yang meninggal dulu baru posisinya bisa Amat gantikan,” ujar Oma Ros.

Soal pencatatan penyandang disabilitas ini memang agak membingungkan. Temuan Oma Ros di lapangan per tahun lalu saja, di Jakarta Utara setidaknya ada 900 orang dengan disabilitas. Namun, yang tercatat di Dinas Sosial hanya sekitar 400 jiwa.

Bagi difabel yang menerima santunan pun nyatanya harus sesuai kuota. Misalnya, daerah Jakarta Utara hanya dijatah sekitar 80 orang. Maka, jika ada nama baru yang mau didaftarkan, difabel itu harus menunggu salah satu yang tercatat dari 80 orang tersebut meninggal dunia.

Oma Ros mengajak saya mengunjungi Stevani.

Rumah Vani, terpisah beda gang, masih satu rukun warga dengan Oma Ros dan Tong Amat. Saat kami tiba di sebuah kontrakan petak, seorang laki-laki sepantaran Oma Ros menyambut. Jalannya sedikit kesulitan dan kaku.

“Stroke ringan,” jawab Amat menjawab Oma Ros yang menanyakan kabarnya.

Amat yang ini adalah ayah Stevani, dan mengajak kami ke kamar Stevani, terpisah oleh sekat tanpa pintu dengan ruang depan, tempat Vani berbaring.

Vani tak pernah pergi sekolah. Ibunya, Marta, cukup kerepotan mengurusnya, mengurus rumah tangga dan suaminya. Kendati demikian, kebutuhan Vani cukup terpenuhi. Hal inilah yang membuat pekerjaan Oma Ros lebih ringan.

Penyandang disabilitas yang ia dampingi, ujar Oma Ros, hampir semuanya memiliki keluarga yang peduli. Sehingga Oma Ros cukup melakukan pendataan, memastikan semuanya mendapatkan santunan, dan menggantikan peran keluarga jika dibutuhkan.

“Mama sayang Vani. Sayang banget,” celetuk Vani.

Sayangnya, Vani enggan belajar membaca. Oma Ros menawarkan diri untuk mengajarinya sejak dulu. Kini, saat berumur 25 tahun, Vani sebatas bisa berkomunikasi.

Keadaan itu berbeda dari Nur Amelia, penyandang down syndrome, yang mengisi sebagian waktunya di sekolah luar bisa swasta di dekat rumahnya.

Keluarga Siti Supanem, ibu Amel, baru pindah dua tahun lalu ke Kampung Beting. Lingkungan sebelumnya tak ada pendamping untuk anaknya. Barulah ketika ia pindah ke Cilincing, ia bertemu malaikat.

Dari Oma Ros, Amel mulai menerima bantuan bulanan. Oma Ros juga yang kerap membantu keluarga ini mengurus administrasi Amel.

Supanem menuturkan putrinya gagal masuk sekolah negeri untuk penyandang difabel karena terlambat mendaftar. Jika ingin masuk dan mendaftar kembali, putrinya harus mengantre selama dua tahun lagi.

Supanem enggan menunggu. Sekolah, menurutnya, sangat penting bagi perkembangan anaknya yang berkebutuhan khusus. Dengan begitu, ia dapat belajar memahami lingkungannya. Akhirnya, ia memasukkan Amel ke sebuah sekolah swasta, dan setiap bulan harus membayar Rp300 ribu.

“Bantuan yang disalurkan melalui Oma membantu sekali. Biaya sekolah Amel lumayan tertutupi. Apalagi saya sambil dagang,” cerita Supanem di warungnya.

Oma Ros berkata Supanem “sangat berdedikasi” merawat putrinya, bahkan dalam situasi sekarang saat suami Supanem, Hardiman, harus terbaring total akibat TBC tulang beberapa tahun lalu.

Kehadiran Oma Ros, ujar Supanem, tak cuma membantunya dalam urusan keuangan, tapi juga jadi tempat cerita.

Saat kami ke rumah Supanem, Amel terus-menerus mencari perhatian Oma Ros. Menarik-narik tangannya, mengajak bicara atau bermain. Sesekali Amel menunjukkan koleksi pensil 2B sambil cekikikan.

Melewati Kontainer dan ‘Upah’ 500 Ribu per Bulan

Oma Ros memiliki 40 penyandang disabilitas yang ia dampingi dan tersebar di sejumlah daerah di Jakarta Utara seperti Cilincing, Kota Baru, Tanah Merah, hingga Rorotan. Jaraknya berjauhan satu sama lain. Ia harus melintasi daerah-daerah ini di antara kontainer-kontainer besar yang keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok.

“Lumayang ngeri sih tiap saya keliling,” ujar Oma Ros.

Sedikit banyak saya memahami kengerian itu. Dalam perjalanan menuju rumah Oma Ros, kepala saya hampir menyenggol ujung pantat kontainer yang melintas, begitupun saat pulang.

Perempuan ini menghadapinya hampir setiap hari. Dan beberapa daerah ini tergolong rawan kejahatan.

“Seperti di Rorotan … banyak premannya,” kata Oma Ros. Ia ditemani satu rekannya dalam melakukan pendampingan untuk wilayah Jakarta Utara.

Pada 2016 saja ada 481 jiwa penyandang disabilitas di Jakarta Utara. Angka ini, sebagaimana diungkapkan Oma Ros, jauh dari temuannya di lapangan, yang mencapai sekitar 900 jiwa.

Saya mencoba mencari jumlah pendamping disabilitas di DKI Jakarta, tapi data macam ini tak ditemukan dalam website Dinas Sosial DKI. Padahal, pertumbuhan angka disabilitas di DKI Jakarta tinggi sejak 2015: 6.590 jiwa; atau dua kali lipat dari pendataan tahun 2014 sebanyak 3.348 jiwa.

Idealnya, perlu ada 12 pendamping seperti Oma Ros untuk tiap wilayah.

Setiap bulan, Oma Ros menerima uang “tali kasih” dari Dinas Sosial sebesar Rp500 ribu. Upah ini tentu takkan cukup menutupi biaya operasional dan tenaga. Maka, buat menyiasati kebutuhan hariannya, setelah mengunjungi rumah-rumah penyandang disabilitas, Oma Ros berjualan sosis di depan rumah.

“Saya melakukan ini karena panggilan hati,” ujar Oma Ros. “Kalau enggak, enggak mungkin saya bertahan.”

“Bertemu mereka membuat saya jadi lebih bersyukur,” Oma Ros berkata selagi berjalan pulang.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id