tirto.id - Dalam membicarakan Majapahit, kita tidak bisa tidak menyebut nama Muhammad Yamin. Dia dikenal sebagai ahli hukum cum politikus nasionalis yang amat gandrung pada sejarah kuno Indonesia, terutama Majapahit. Melalui studinya yang mendalam, Yamin lihai menjadikan sejarah sebagai fondasi nasionalisme Indonesia.

Dialah yang mula menggaungkan Majapahit sebagai “negara nasional” pendahulu Indonesia. Yamin sampai pada simpulan tersebut melalui pembacaan atas kakawin Nagarakertagama alias Desawarnana gubahan Mpu Prapanca. “Negara Nasional” Majapahit itu pun diklaim menguasai seluruh wilayah Kepulauan Nusantara yang sebagian besarnya kini menjadi wilayah Indonesia.

Postulat Yamin itu lama mengendap dalam benak masyarakat Indonesia dan hampir-hampir terpatri sebagai pengetahuan kolektif. Meski demikian, persoalan “negara nasional” Majapahit berikut wilayahnya senantiasa menjadi diskursus di kalangan sejarawan dan arkeolog.

Sebagian dari mereka mengkritik postulat Yamin tersebut sebagai klaim yang berlebihan. Arkeolog Hasan Djafar dalam Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya (2009), misalnya, menolak mentah-mentah konsep “penguasaan” Majapahit atas Nusantara.

Hasan berpendapat bahwa wilayah Majapahit tidaklah meliputi seluruh Kepulauan Nusantara. Hubungan Majapahit dengan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang disebut dalam Nagarakertagamapun kurang tepat jika disebut hubungan negara pusat dan vasal. Alih-alih, menurutnya, hubungan Majapahit dan daerah-daerah di Nusantara lebih tepat dipandang sebagai mitreka satata atau “mitra sejajar”.

Tanda tanya besar soal penguasaan atau kontrol Majapahit atas suatu wilayah dapat kita lihat contohnya di Indonesia bagian timur.

Dalam Nagarakertagama, Mpu Prapanca telah merinci daerah-daerah yang punya hubungan politik dengan Majapahit. Th.G.T. Pigeaud dalam Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History The Nāgara Kŗtāgama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D. (1960-63) berhasil mengidentifikasi beberapa nama daerah tersebut yang kemungkinan besar berlokasi di Indonesia bagian timur.

Meski demikian, jejak fisik pengaruh politik atau budaya Majapahit sangatlah langka di daerah timur Indonesia. Untunglah, para arkeolog tak berhenti mencari dan meneliti sehingga misterinya perlahan tersingkap.

Beberapa penelitian arkeologis mutakhir akhirnya berhasil membuka tabir “persembunyian” artefak-artefak yang diduga berasal dari masa Majapahit.

Dari Wadu Pa’a sampai Ternate

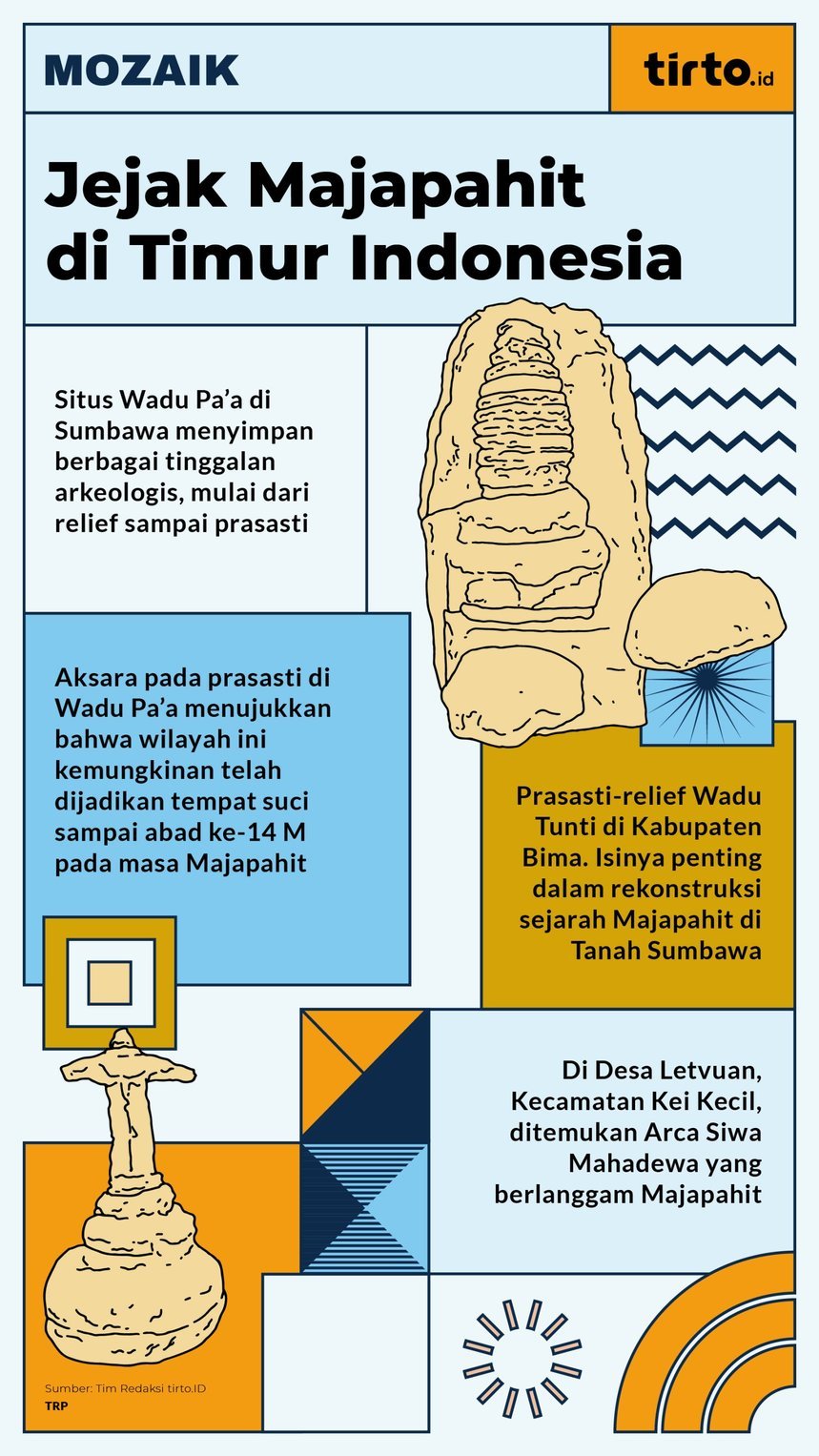

Tinggalan arkeologis bercorak kebudayaan Majapahit yang paling ikonik di Indonesia bagian timur dapat kita jumpai di Situs Wadu Pa’a di Pulau Sumbawa.

Situs Wadu Pa’a secara persis berada di sebuah teluk di Desa Kananta, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di situs ini, terdapat beberapa relief yang dipahat pada tebing karang. Relief-relief tersebut meliputi sosok Agastya, Ganeṥa, gaņa, lingga-yoni, stūpa dan chattra bersusun dengan berbagai variasi, serta sosok Dhyāni Buddha. Selain itu, arkeolog juga menjumpai prasasti terpahat di karang.

Menurut Sukawati Susetyo dalam “Pengaruh Peradaban Majapahit di Kabupaten Bima dan Dompu” (2014, PDF), relief-relief itu kemungkinan besar dibuat oleh pendatang atau pedagang asing, bukan penduduk lokal Sumbawa.

“Mengingat lokasi Situs Wadu Pa’a berada di teluk yang berarus tenang, Teluk Wadu Pa’a dapat dipakai sebagai tempat berlindung pada waktu keadaan laut tidak aman untuk dilayari. Oleh karena itu, situs ini diduga sebagai tempat pemujaan yang berada di tempat persinggahan dalam suatu pelayaran jarak jauh,” tulis Sukawati.

Berdasarkan analisis terhadap relief dan prasasti yang ada, beberapa ahli memperkirakan Situs Wadu Pa’a melewati periode perkembangan yang sangat panjang. Situs ini dijadikan tempat suci paling tidak sejak abad ke-7 M dan terakhir berkembang di abad ke-14 M pada masa Majapahit.

Sukawati menduga lokasi Situs Wadu Pa’a di masa lampau dikenal dengan nama Suwal. Nama tersebut tertera dalam Prasasti Blañjong (dari Sanur, Bali) yang berangka tahun 917 Śaka alias 995 Masehi). Toponimi tersebut sampai sekarang masih eksis menjadi nama Kampung Sowa yang berlokasi tak jauh dari Wadu Pa’a.

Bukti lain jejak Majapahit di Sumbawa juga muncul pada Prasasti Wadu Tunti. Ia kini berlokasi di Kampung Padende, Desa Doro, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Prasasti Wadu Tunti memuat sepuluh baris aksara Jawa Kuno berbahasa campuran Jawa Kuno dan bahasa lokal. Di sebelah baris-baris aksara tersebut juga terpahat relief tokoh yang digambarkan mirip wayang.

.Isi Prasasti Wadu Tunti terbilang penting dalam rekonstruksi sejarah Majapahit di Tanah Sumbawa. Sebagaimana dicatat oleh Susetyo, prasasti itu menyebut nama Sang Āji Sapalu yang dikisahkan telah moksa usai terjadinya perang bhalang geni.

"Berdasarkan prasasti ini, agama yang dianut oleh raja adalah Hindu karena terdapat kata moksa. Berdasarkan aksaranya, prasasti ini diduga berasal dari abad ke-14 Masehi, atau sejaman dengan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit," tulis Sukawati.

Sebagian peneliti menyebut bahwa keterangan pada Prasasti Wadu Tunti itu mungkin sekali berkaitan dengan Peristiwa Padompoyang disinggung dalam Pararaton.

Arkeolog Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada: Biografi Politik (2010) menjelaskan bahwa Padompomerupakan kampanye militer Majapahit ke Kerajaan Dompu yang terjadi pada 1357 M. Ia merupakan kampanye militer terakhir dalam karier politik Mahapatih Gajah Mada.

Kaitan Prasasti Wadu Tunti dengan Majapahit juga bisa ditaksir melalui reliefnya yang dibuat dengan langgam seni Majapahit. Tokoh dalam relief tersebut pun digambarkan bermahkota supit urang yang khas era Majapahit.

Beranjak dari Bumi Nusa Tenggara, tinggalan Majapahit ternyata juga ditemukan di Kepulauan Maluku. M. Al Mujabuddawat dalam studi “Jejak Kedatangan Utusan Majapahit di Pulau Ambon” (2018, PDF) membeberkan bahwa tanda-tanda kehadiran pengaruh Majapahit bisa dijumpai di Pulau Kei, di Maluku Tenggara.

Di pulau itu, tepatnya di Desa Letvuan, Kecamatan Kei Kecil, telah ditemukan Arca Siwa Mahadewa yang berlanggam Majapahit. Arca tersebut merupakan koleksi dari tetua adat setempat. Menurut tradisi lisan di sana, arca berlanggam Majapahit itu sebelumnya merupakan pemberian dari utusan Patih Gajah Mada yang berasal dari Bali.

Arca itu kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kasus temuan yang mirip dengan di Pulau Kei, juga dijumpai di Pulau Ternate, Maluku Utara. M.N.R. Ririmasse dalam “Maluku: sebuah citra dalam Bingkai Sumber Daya Arkeologi” (2007) menyinggung soal temuan Arca Parwati bergaya Majapahit dari Ternate.

Ingatan Soal Majapahit

Selain dalam bentuk tinggalan fisik, jejak pengaruh budaya Majapahit di Indonesia Timur juga dijumpai dalam ingatan kolektif masyarakat setempat. Memori tersebut bukan cuma terkait hubungan leluhur suatu kelompok masyarakat dengan orang Majapahit, melainkan juga berkaitan dengan identitas asal usul mereka.

Kasus demikian bisa dijumpai contohnya pada masyarakat Lamalera yang asal usulnya termuat dalam tambo Lia Asa Usu (Syair Asal Usul). D. Pradjoko dan B.B. Utomo dalam Atlas Pelabuhan-pelabuhan Bersejarah di Indonesia (2013) menyebut bahwa tambo tersebut mengisahkan leluhur orang Lamalera yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi Tengah.

Diceritakan bahwa dahulu kala datang armada Majapahit ke daerah Luwuk. Gajah Mada yang disebut memimpin armada itu meminta orang Luwuk untuk ikut dalam perjalanannya ke pulau-pulau di timur Nusantara. Orang-orang Luwuk yang ikut bersama Gajah Mada itu bersama-sama datang ke Pulau Halmahera, Seram, dan bahkan pantai barat Papua.

Suatu ketika, di arah jalan pulang ke Tanah Jawa, orang-orang Luwuk dalam rombongan Gajah Mada diturunkan di Pulau Lapan-Batan. Adapun armada Gajah Mada sendiri terus berlayar ke arah barat menuju Sumbawa, Lombok, Bali dan kemudian Jawa.

Orang Lamalera mengenang cerita itu dalam fragmen Lia Asa Usu yang berbunyi:

“Feffa belaka Bapa Raja Hayani Wuruk, pasa-pasa pekka lefuk lau Luwuk, fengngi baata Gajah Mada lali Jawa, hida-hida hiangka tana lau Beru, geri tena, bua bua laja, kai lullu laja teti Sera Gafi lefa Halmahera, kai kabongka teti Gora, gafek lau fatta papa Lamabata, sapek teti Tobi landekke, siga teti Fato Bela Bakku loddo dai kabe hone hollo.”

(Demi kehendak Bapak Raja Hayani Wuruk, terpaksa kutinggalkan desaku di Luwuk sana. Atas perintahnya Patih Gajah Mada dari Jawa, kulepaskan humaku di Tana Beru. Kutumpangi perahu lalu berlayar, lalu menurunkan layar di Pulau Seram. Pergi mengarungi laut Halmahera, akhirnya melabuhkan kapal di Pulau Gorom. Kulintasi pantai selatan Pulau Lembata, sambil menyinggahi Tobi Landekke nun jauh di timur. Berlabuh sebentar di Fato Bela Bakku, turun ke darat untuk membangun gubuk).

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id