tirto.id - Terletak di sudut dalam membuat objek purbakala satu ini sering kali luput dari atensi pengunjung Museum Nasional Indonesia. Ukurannya pun tak seberapa besar sehingga agak susah untuk langsung dikenali. Pencahayaan ruang pamer yang redup juga kotak kaca yang membiaskan cahaya membuat pengunjung tak bakal segera menyadari keistimewaannya.

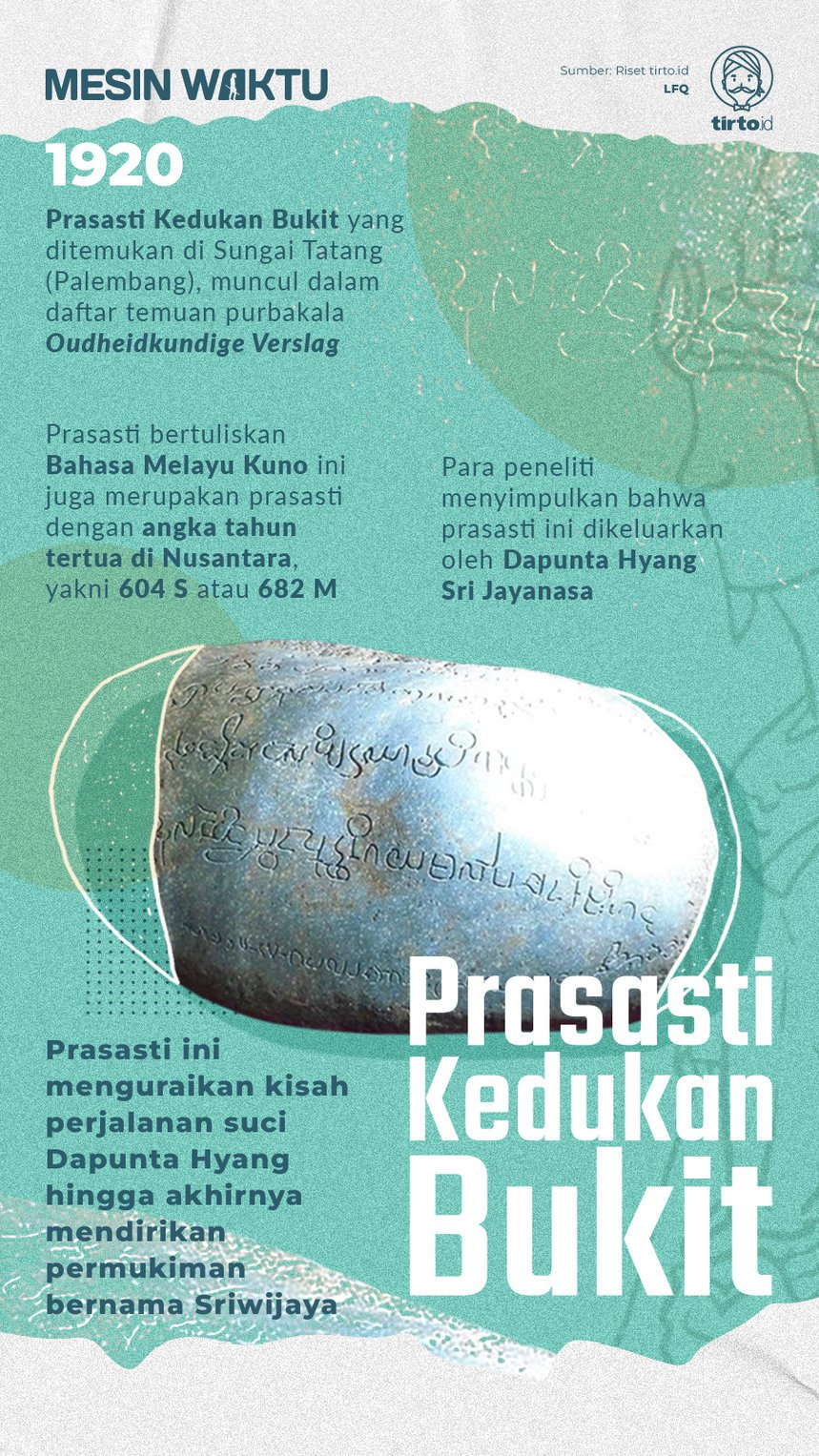

Dimensi panjangnya memang hanya 45 cm dan keliling batunya 80 cm—tak bisa dikatakan besar, meski juga tak terlalu kecil. Ia bakal serupa batu sungai yang sangat biasa andaikan tak memuat tatahan huruf-huruf arkais di permukaannya yang kusam.

Begitulah, penampilan lazimnya memang bisa menipu. Percayalah, ia bukan sembarang batu andesit. Ia adalah prasasti tinggalan Kedatuan Sriwijaya yang pernah berjaya di Sumatra. Dan huruf-huruf arkais di permukaannya itu terang menyimpan pengetahuan penting tentang masa lalu kita, orang Indonesia.

Akta Pendirian Sriwijaya?

Pada 29 November 1920, seorang Belanda bernama Batenburg—entah bagaimana mulanya—menemukan sebongkah batu kali beraksara di kediaman satu keluarga Melayu di Desa Kedukan Bukit. Desa ini terletak di tepian Sungai Tatang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi.

Batenburg lantas melaporkannya kepada Residen Palembang L.C. Westenenk. Sehari kemudian, Westenenk melaporkan pula temuan itu kepada Kepala Oudheidkundige Dienst Frederik David Kan Bosch.

“Menurut Westenenk, batu ini sudah lama merupakan milik keluarga itu yang mempergunakannya sebagai ‘jimat’ pada waktu perlombaan berdayung,” tulis ahli epigrafi George Coedes dalam kajiannya yang termuat dalam bunga rampai Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi (2014).

Tak sampai berganti tahun, laporan temuan batu beraksara yang kemudian disebut Prasasti Kedukan Bukit itu muncul dalam berkala Oudheidkundige Verslag. Meski begitu, ia belum benar-benar menarik atensi jagat peneliti purbakala hingga Ph. S. van Ronkel menerbitkan telaahnya yang berjudul “A Preliminary Note Concerning Two Old Inscriptions in Palembang” pada 1924.

Jelasnya, Prasasti Kedukan Bukit “diterbitkan” oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa, datu dari Kedatuan Sriwijaya.

“swasti sri sakawarsatita 604, ekadasi suklapaksa wulan waisakha dapunta hyang nayik di sambau mangalap siddhayatra.”

Demikianlah tiga baris pertama prasasti itu terbaca. Dikabarkannya bahwa pada tanggal 11 Waisaka 604 Saka (682 M), seorang raja bergelar Dapunta Hyang dengan berperahu melakukan perjalanan mangalap siddhayatra.

Tujuh baris selanjutnya dari Prasasti Kedukan Bukit juga mencatat tentang perjalanan sang Raja. Bahwa pada 7 Jyestha, Dapunta Hyang berangkat dari Minanga Tamwa bersama 20 ribu bala tentara. Lalu pada 5 Asada, Dapunta Hyang tiba di suatu daerah yang diperkirakan bernama Mukha Upang dengan sukacita dan kemudian mendirikan wanua.

Pada baris pamungkasnya, terpahat kalimat “sriwijaya jayasiddhayatra subhiksa” yang terkesan seperti seruan kemenangan.

Meski kondisi Prasasti Kedukan Bukit ketika ditemukan nisbi masih cukup baik, tetap saja ada bagian-bagiannya yang aus dan sulit dibaca. Itu belum pula menghitung beberapa kata yang tak sepenuhnya bisa dipahami maksudnya. Tak heran jika kemudian banyak ahli memperdebatkan maksud penulisan prasasti itu.

N.J. Krom, misalnya, mengajukan teori bahwa penerbitan Prasasti Kedukan Bukit mungkin berkaitan dengan pendirian Kedatuan Sriwijaya. Kemungkinan itu malah dianggap sebagai kepastian oleh Mohammad Yamin.

Pendapat itu ditolak oleh sejarawan Slamet Muljana melalui bukunya Sriwijaya (2006). Slamet mengajukan beberapa kronik Tiongkok yang menyebut bahwa Sriwijaya sudah eksis jauh sebelum Prasasti Kedukan Bukit ditatah.

Dengan mempertimbangkan kajian-kajian yang terbit sebelumnya, Slamet menyimpulkan bahwa pokok Prasasti Kedukan Bukit adalah piagam atas keberhasilan suatu ekspedisi militer. Itulah yang menurutnya dimaksud oleh kata jayasiddhayatra dalam prasasti itu.

“Sudah jelas bahwa perjalanan jaya adalah kejadian besar dalam kehidupan kenegaraan, karena perjalanan jaya itu mempunyai hubungan dengan kemenangan yang diperoleh dalam peperangan,” tulis Slamet.

Adapun van Ronkel yang pertama kali membedahnya mengusulkan bahwa pokok prasasti itu adalah pendirian ibu kota Sriwijaya. Sementara itu, ahli epigrafi Boechari dalam “New Investigations on the Kedukan Bukit Inscription” (1986) menyimpulkan bahwa itu adalah piagam tentang ekspedisi besar untuk mendirikan pusat kerajaan baru bagi Sriwijaya.

Di antara pendapat-pendapat yang bersahut-sahutan itu, Coedes mencoba bersikap lebih “santai”.

“Hal yang dapat dikatakan hanyalah bahwa keadaannya mestinya cukup penting sehingga selayaknya diperingati dengan beberapa detail kronologi, yang tidak terdapat pada batu-batu sungai bertulis lain,” tulis Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha (2017).

Prasasti Berbahasa Melayu Tertua

Selama ini, sekolah mengajari siswa-siswanya tentang teori-teori bagaimana Indianisasi berlangsung di Kepulauan Nusantara. Para orientalis kolonial, seperti J.L. Moens, N.J. Krom, J.L.A. Brandes, F.D.K. Bosch, dan J.C. van Leur, berlomba-lomba menyusun teori soal kelas masyarakat India mana yang sesungguhnya menularkan budaya India ke Nusantara.

Namun, teori yang mana pun—waisya, kesatria, brahmana—cenderung memosisikan nenek moyang kita sebagai masyarakat yang pasif, “masyarakat penyerap” kebudayaan India yang bersentuhan dengannya.

Teori-teori itu kemudian ditentang keras oleh arkeolog senior Noerhadi Magetsari. Melalui Perspektif Arkeologi Masa Kini: dalam Konteks Indonesia (2018), Noerhadi menyebut teori-teori lawas itu terkesan mendiskreditkan kompetensi bangsa Indonesia. Dia kemudian menyinggung soal kearifan masyarakat kita dalam proses itu.

Menurut Noerhadi, data arkeologi justru membuktikan bahwa masyarakat Nusantara Kuno sudah lama mengenal proses kreatif. Maka mereka tidak serta merta menelan anasir-anasir budaya asing yang berlalu-lalang di Kepulauan Nusantara.

Dalam konteks inilah, Prasasti Kedukan Bukit menunjukkan pesonanya yang lain. Ia—berikut prasasti-prasasti tinggalan Sriwijaya yang lain—merupakan bukti proses kreatif nenek moyang kita dalam proses indianisasi di milenium pertama tarikh Masehi.

Dalam rumusan Coedes, salah satu tengara pokok Indianisasi adalah penggunaan bahasa Sanskerta. Bahasa itu sangat umum digunakan dalam prasasti oleh negeri-negeri pertama yang terindianisasi di Asia Tenggara. Untuk Kepulauan Nusantara, tengoklah prasasti-prasasti tinggalan negeri Kutai Kuno dan Tarumanegara yang eksis lebih dulu sebelum Sriwijaya.

Berlainan dengan negeri-negeri itu, Sriwijaya justru mengedepankan bahasa Melayu. Coedes sendiri pun mengamini hal itu dan menyebutnya sebagai salah satu daya tarik Sriwijaya.

“Prasasti-prasasti itu adalah teks Melayu yang paling tua yang kita kenal, dan bersama prasasti-prasasti Campa merupakan teks paling kuno yang memakai salah satu bahasa dari rumpun Austronesia,” tulis Coedes.

Arkeolog Agus Aris Munandar dalam bunga rampai Kaladesa: Awal Sejarah Nusantara (2017) menyebut bahwa gejala ini juga menunjukan adanya kebanggaan dari Sriwijaya sebagai bangsa Nusantara. Pasalnya, Sriwijaya ternyata juga menggunakan bahasa Melayu Kuno pada prasasti-prasastinya yang lain.

Tengoklah itu pada Prasasti Talang Tuo serta Telaga Batu dari Palembang, Kota Kapur dari Bangka, Karang Berahi dari Jambi, Palas Pasemah dan Bungkuk dari Lampung.

Prasasti Kedukan Bukit nyatanya juga merupakan prasasti tertua di Nusantara yang memuat angka tahun. Prasasti dengan umur paling tua memang dikeluarkan oleh Raja Mulawarman dari Kutai Kuno, tapi prasasti-prasasti itu tak memuat angka tahun sama sekali. Begitu pun prasasti-prasasti dari Tarumanagara.

Prasasti Kedukan Bukit secara spesifik menyebut angka tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Angka tahun ini kemudian dijadikan patokan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk menentukan hari kelahirannya. Terlepas dari perdebatan ilmiah yang telah disinggung, angka tahun ini menjadikan Palembang sebagai kota paling sepuh di Indonesia.

Pusat Edukasi Buddhisme

Pertanyaan yang boleh jadi muncul terkait pilihan penggunaan bahasa Melayu Kuno itu, apakah artinya orang Sriwijaya tidak “fasih” dalam berbudaya Sanskerta sebagaimana masyarakat Kutai Kuno atau Tarumanagara? Tentu tidak demikian.

M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuna (2010) justru menyebut bahwa para biksu Buddhis Sriwijaya dikenal lihai dalam berbahasa Sanskerta. Kemahiran itu bahkan terhitung masyhur secara internasional.

Petunjuk akan hal itu dicatat oleh seorang biksu Tiongkok bernama Yijing (atau I-Tsing) yang pernah singgah di Sriwijaya di abad ke-7. Sang biksu bahkan dengan gamblang menyarankan para samanera—mahasiswa teologi Buddha yang hendak belajar ke Nalanda di India untuk lebih dulu “kursus” bahasa Sansekerta di Sriwijaya.

Menurut Yijing, Sriwijaya memiliki banyak sekali perguruan Buddhis yang menjadi tempat belajar biksu-biksu asing. Demikianlah kebesaran Sriwijaya tak hanya ditopang oleh pilar politik dan perdagangan, tapi juga ilmu pengetahuan.

Beberapa tinggalan arkeologis juga bisa diajukan sebagai bukti bahwa Sriwijaya memiliki posisi yang sejajar dengan Cina dan Jepang dalam konteks mereproduksi dan mengkreasikan kembali ide-ide kultural India.

John Miksic dalam “Archaeological Evidence for Esoteric Buddhism in Sumatra, 7th to 13th Century” (2016) menunjukan temuan-temuan inskripsi berbahasa Sanskerta yang merepresentasikan pengetahuan masyarakat Sriwijaya yang mendalam soal ritus dalam ajaran Buddha Vajrayana. Inskripsi-inskripsi tersebut hakikatnya berisi mantra-mantra esoteris yang mengarah pada pencapaian pāramitāyāna atau “jalan kesempurnaan”.

Salah satu inskripsi mantra yang dimaksud adalah inskripsi peripih dari Candi Gumpung yang dibahas mendalam oleh Max Nihom dalam “The Mandala of Candi Gumpung and The Indo-Tibetan Vajrasekhatantra” (1998).

Menurut Nihom, pola mantra pada inskripsi Candi Gumpung itu memiliki kesinambungan dengan corak mantra Vajrasekharatantra yang berkembang di Tibet. Keterkaitan budaya literasi antara Tibet dan Sriwijaya ini tentu bukanlah hal yang aneh. Terlebih, guru besar Vajrayana Tibet Atisa Dipangkara pernah berguru pada Dharmmakirti di Sriwijaya.

Atisa kemudian juga menyalin salah satu karya guru Sumatra-nya itu, yakni Durbodhaloka. Karya itu merupakan komentar atas aliran Hevajatantra yang ditulis kala Sriwijaya dipimpin Raja Sri Cudamaniwarman. Sampai sekarang, Durbodhaloka tetap lestari di Tibet.

Menilik hal itu, Miksic di akhir studinya berkomentar, “Sumatera bukanlah suatu daerah pantai yang terisolasi. Di pegunungan sekalipun, ditemukan banyak tinggalan penganut Buddhisme esoteris dan masyarakatnya senantiasa sadar akan perkembangan dunia kosmopolitan Buddhisme.”

==========

Mesin Waktuadalah program terbaru di kanal Mild Report Tirto.id yang bertitik kisar pada arkeologi dan sejarah. Berbeda dari naskah-naskah sejarah kami yang membahas peristiwa atau masa tertentu, program ini menjadikan artefak koleksi museum sebagai titik tolak untuk membaca perjalanan sejarah Indonesia. Melalui program ini, kami membawa pembaca menelusuri Museum Nasional Indonesia dan meneroka cerita serta menggali pengetahuan dari benda-benda bersejarah yang menjadi koleksinya.

Setiap minggu, program Mesin Waktu akan terbit setiap Jumat di kanal Mild Report.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id