tirto.id - Setiap serdadu di medan perang setidaknya harus memilih satu dari dua hal: tugas atau nyawa. Melaksanakan tugas dengan segenap jiwa raga bisa jadi berbuah medali kehormatan, meski nyawa jadi taruhannya. Sebaliknya, memilih nyawa tidak jarang membuat seseorang harus bersikap waspada, berimprovisasi, bahkan sampai meninggalkan tugas.

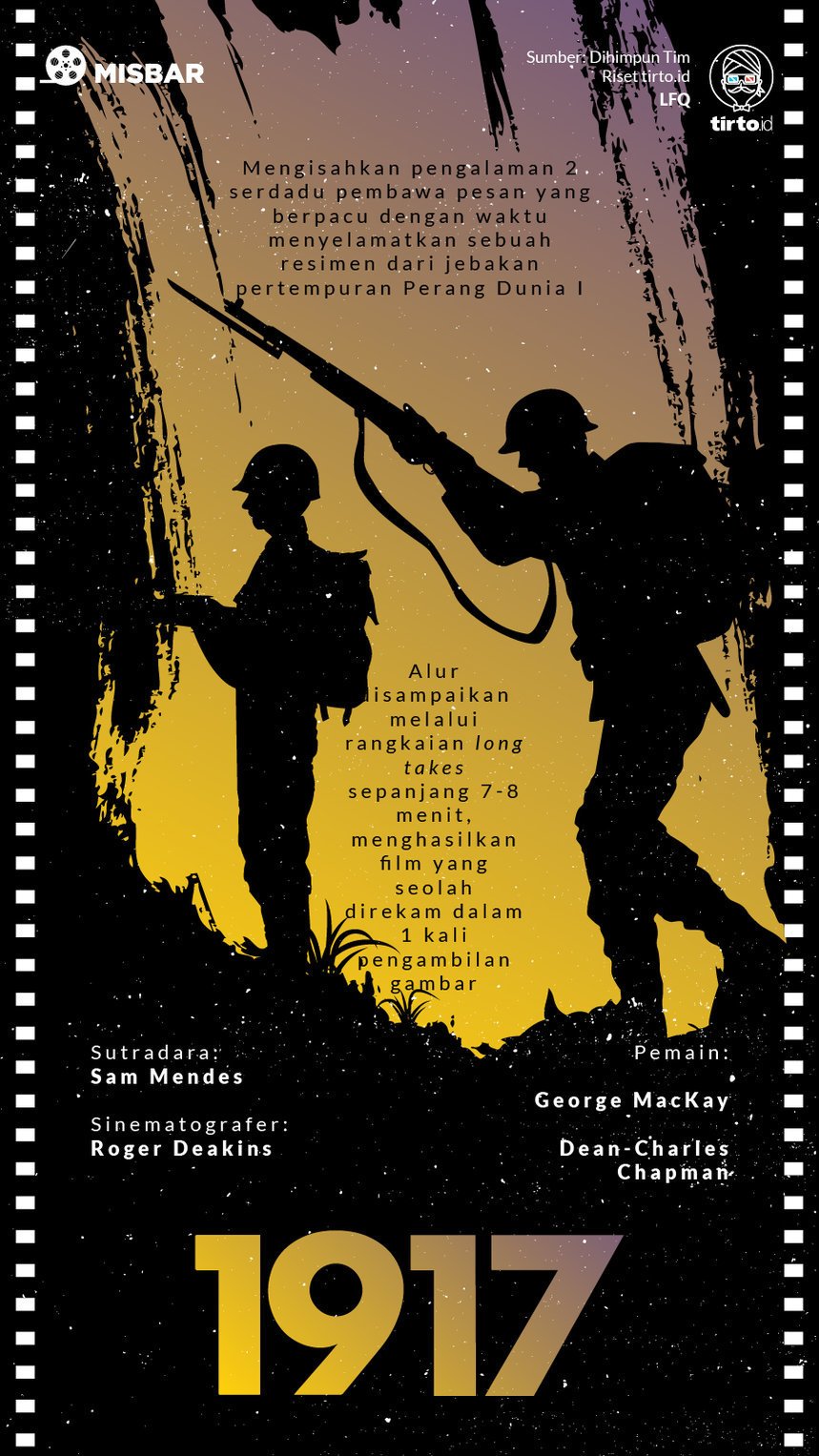

Film 1917 mengambil latar periode Perang Dunia I di mana prajurit yang terbunuh ataupun terluka parah demi tugas jumlahnya mencapai lebih dari 30 juta orang. Melalui film ini, sutradara Sam Mendes ingin menceritakan sepenggal kisah mereka melalui sudut pandang kesatuan militer Inggris yang berperang di medan pertempuran utama di Perancis.

Horor peperangan itu diolah Mendes ke dalam pengalaman dua serdadu muda berpangkat Kopral II: William Schofield (George MacKay) dan Tom Blake (Dean-Charles Chapman). Mereka mendapat perintah langsung dari panglima tertinggi militer Inggris Jenderal Erinmore (Colin Firth) untuk menerobos no man’s land--tanah kosong di antara dua garis pertahanan militer yang berlawanan--demi mengantarkan pesan penangguhan seranggan kepada Kolonel Mackenzie (Benedict Cumberbatch) yang memimpin resimen Devonshire di garis depan.

“Jika engkau gagal, maka akan terjadi pembantaian,” tegas sang Jenderal.

Sedari babak pembuka, Mendes sudah menekankan bahwa Schofield dan Blake ibarat dua poros karakter yang berseberangan. Blake digambarkan sebagai pemuda naif yang tidak sepenuhnya paham bahaya medan perang. Demi menyelamatkan kakaknya, Letnan Joseph Blake (Richard Madden), yang bertugas di resimen Devonshire, Blake tidak berpikir dua kali saat menerima perintah. Ia membayangkan tugas mengantar pesan adalah pekerjaan mudah.

Tidak seperti Blake yang optimistis, Schofield justru sangat berhati-hati. Ia dikisahkan tidak percaya pada informasi intelejen yang menyebut parit-parit pertahanan Jerman sudah benar-benar ditinggalkan. Sikap Schofield yang penuh perhitungan itu ternyata dihasilkan dari pengalaman hampir mati ketika dikepung pasukan Jerman. Schofield sempat ragu mempertaruhkan nyawa untuk kedua kalinya mengingat masa dinasnya di garis depan sudah hampir selesai.

Kendati tergolong aktor pendatang baru, George MacKay dan Dean-Charles Chapman berhasil menghidupkan karakter yang bertolak belakang tersebut dengan cukup meyakinkan. Dalam 1917, optimisme berlebihan Blake yang dimainkan Chapman justru membuatnya gagal. Sementara, penanan MacKay yang awalnya peragu bisa berubah menjadi sangat loyal hingga berani menantang bahaya.

Dalam wawancara dengan Vox, Mendes mengaku sengaja memilih aktor-aktor muda yang belum berpengalaman untuk memerankan dua tokoh utama. Menurutnya, itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa mereka hanya dua pemuda di antara dua juta serdadu Inggris yang bertempur di atas panggung peperangan di Perancis tahun 1917.

“Ini aneh untuk dikatakan, [mereka] tidak terlalu istimewa,” ujar Mendes. Berangkat dari ketidakistimewaan ini pula Mendes boleh dibilang berhasil menciptakan suasana drama peperangan yang tidak berlebihan tapi terasa nyata.

Gimik Kamera Mendulang Sukses

Usaha Mendes menyulap 1917 menjadi drama perang paling realistis terlihat dari caranya menata kamera. Dengan berkolaborasi dengan sinematografer Roger Deakins, Mendes berkaca pada kesuksesan Birdman (2014), film drama-komedi garapan Alejandro G. Iñárritu yang berhasil menyabet penghargaan Film Terbaik dalam Academy Awards lima tahun lalu.

Seperti halnya Birdman, Mendes membuat 1917 seolah direkam dalam one shot atau satu kali penggambilan gambar menggunakan satu kamera. Di balik layar Mendes menerapkan teknik yang lebih rumit ketimbang sekadar mendorong kamera ke berbagai arah dan merekam apapun yang ada di depan. Melalui rangkaian long takes sepanjang 7-8 menit yang diedit dengan halus, Mendes menghasilkan film sepanjang hampir dua jam yang mengalir tanpa potongan gambar.

“Saya ingin menceritakan kisah ini dalam dua jam ‘waktu nyata’ […] saya ingin penonton merasakan setiap detik dan mengambil setiap langkah, menyadari geografi, jarak, serta kesulitan fisik bersama mereka [Schofield dan Blake],” kata Mendes kembali mengutip Vox.

Deakins sempat mengaku terkejut ketika mendengar rencana Mendes membuat 1917 menggunakan gimik kamera semacam itu. Tetapi, gimik atau bukan, tidak bisa dipungkiri film kolaborasi ke-4 antara Deakins dengan Mendes--setelah Jarhead, Revolutionary Road, dan Skyfall--menjadi film paling menantang secara teknis. Menurut Deakins, one shot tidak selalu cocok diterapkan di setiap film, tapi sangat tepat untuk menceritakan kisah semacam 1917.

Berkat gimik kamera, perjalanan Schofield dan Blake menyusuri parit-parit medan perang yang berlumpur dan penuh bahaya jadi terasa hidup dan nyata. Mendes juga membuat kamera hanya mengikuti punggung kedua pemeran utama dan mengabaikan karakter lain--sedikit mengingatkan dengan long takes yang dilakukan Gus Van Sant dalam opening scene film Elephant. Sesekali kamera berputar agar penonton tetap dapat menangkap emosi dan interaksi para pemeran terhadap sekitarnya.

Ketegangan yang dihasilkan teknik semacam ini semakin tampak ketika penonton menyadari bahwa mereka tidak bisa menyaksikan bahaya diluar jarak pandang para tokoh utama. Hal ini ditunjukan ketika Schofield dan Blake berhasil memasuki lubang perlindungan bawah tanah pasukan Jerman yang sudah ditinggalkan. Mereka menemukan sebuah jebakan kabel yang seketika memicu ledakan dan meruntuhkan segalanya hanya gara-gara seekor tikus yang tiba-tiba jatuh dari langit-langit.

Horor peperangan semacam itu terjadi sepanjang waktu sedari awal Schofield dan Blake meninggalkan markas. Ancaman gas kimia, ranjau darat, hingga musuh dengan moncong senapan yang bersembunyi di balik reruntuhan mengikuti ke mana pun mereka berjalan. 1917 memberikan gambaran yang akurat tentang ketakutan para serdadu yang sedang berjalan di antara kematian dalam perang besar.

Kesempurnaan teknis dan visual hasil kolaborasi Mendes dan Deakins bukan berarti tanpa cela. Kesan “waktu nyata” yang dijanjikan oleh Mendes sempat rusak di tengah cerita. Ketika Scofield berhasil memasuki Kota Ecoust, ia berkonfrontasi dengan serdadu Jerman dan sempat pingsan selama beberapa jam. Rangkaian adegan yang mengalir tanpa cut sedari awal terputus dan baru dimulai lagi saat waktu sudah menunjukan tengah malam.

Terlepas dari kekurangan tersebut, mengutip Guardian, 1917 sepertinya memang layak meraih penghargaan Best Picture dalam Oscar 2020.

Editor: Eddward S Kennedy