tirto.id - Wajah Tatjana Saphira makin familier. Bukan karena mirip Chelsea Islan, tapi karena lima-enam tahun belakangan rajin membintangi film layar lebar. Performanya terbilang baik sebab beberapa kali ia diganjar nominasi aktris terbaik di ajang penghargaan skala nasional.

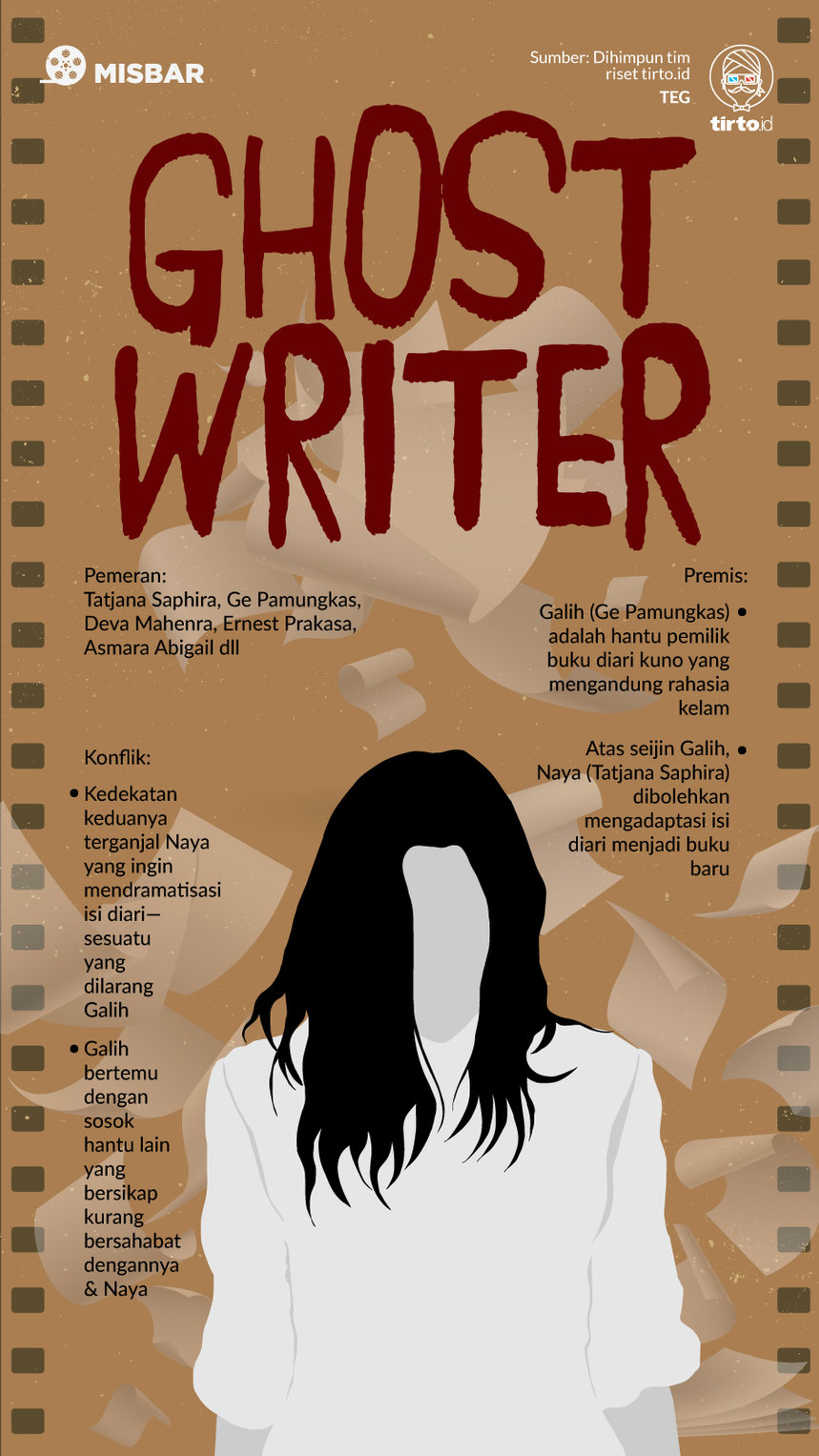

Dari film-film yang telah dirilis itu, Tatjana masih berkecimpung di genre drama. Sebagian berbumbu romansa. Beberapa ada yang dibungkus sebagai komedi. Melalui film Ghost Writer yang rilis pada lebaran kemarin, ia menjajaki area baru. Ini karena proyek yang didanai rumah produksi Starvision itu berupaya mengawinkan komedi dan horor.

Tatjana memerankan Naya, seorang novelis yang tiga tahun belakangan belum menerbitkan buku baru. Ia sedang mengalami writer’s block, kendala penciptaan karya baru yang biasanya menjadi masa-masa paling non-produktif bagi seorang penulis.

Rancangan novel terbaru Naya sesungguhnya sudah jadi. Tapi pihak penerbitan meminta ceritanya dirombak habis karena dinilai kurang dramatis (baca: kurang menjual). Naya galau. Mau ganti cerita pun ia sedang miskin inspirasi.

Di sisi lain, Naya adalah tulang punggung keluarga dan ia harus membiayai sekolah adiknya, Darto (Endy Arfian). Darto bersekolah di sebuah SMA swasta dengan biaya lumayan besar. Sadar akan hal ini, ia sempat meminta Naya untuk pindah ke SMA negeri. Naya menolak dengan alasan dulu ia juga menjalani studi di sekolah yang sama.

Naya memang keras kepala. Sikap keras kepala Naya berlanjut pada penolakan bantuan finansial yang ditawarkan pacarnya, Vino (Deva Mahendra). Beruntung, ia masih punya tabungan hasil royalti novel lamanya yang sempat best-seller. Jumlahnya tidak sebanyak dahulu, tapi cukup untuk mengontrak rumah baru selama satu tahun.

Di rumah baru nan seram itulah Naya secara tak sengaja menemukan buku harian Galih (Ge Pamungkas), hantu penunggu rumah yang mati bunuh diri. Arwahnya penasaran. Di dalam buku harian tersimpan rahasia mengenai masa lalunya dan keluarganya — kisah yang Naya dan pihak penerbit buku anggap menarik.

Akibat memegang buku harian itu, Naya bisa melihat Galih, yang kemudian mengusir Naya dan Darto sebab dinilai lancang. Naya mencoba berdamai dengan berjanji tidak mengusik Galih. Tapi, desakan pihak penerbit mendorongnya untuk meminta ijin Galih agar dibolehkan mengadaptasi isi buku hariannya ke dalam novel barunya.

Galih sempat menolak, namun akhirnya setuju. Syaratnya satu: Naya tidak boleh melakukan dramatisasi berlebihan pada isi novelnya. Cerita berlanjut sesuai judul film, di mana Galih secara harfiah menjadi ghost writer-nya Naya.

Film ini tidak untuk dikacaukan dengan The Ghost Writer (2010) karya Roman Polanski, meski konsep dasarnya berangkat dari profesi yang sama. Ghost writer adalah istilah lama untuk menyebut seorang penulis bayangan alias penulis yang mengerjakan satu karya literatur untuk atau atas nama orang lain.

Komedian Bene Dinosyus menulis naskahnya bersama Nonny Boenawan. Tugas merancang skenario sudah dilakoni Bene sejak beberapa tahun terakhir. Genrenya memang berkutat di jalur komedi dan horor, seperti Warkop DKI Reborn: Part 1 (2016), Stip & Pensil (2017), dan Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (2018).

Namunyang perlu jadi catatan, Ghost Writer adalah film pertama Bene sebagai sutradara dan penulis skenario. Sejak menonton trailer-nya, saya teringat Hello Ghost (2010), film asal Korea Selatan yang secara tema juga menampilkan pertemuan humoris antara manusia dan hantu-hantu.

Selintas, film ini juga mengingatkan saya pada Pengabdi Setan (2017). Tone warna dan gaya sinematografinya mirip. Apalagi ditambah faktor Endy Arfian yang pada film horor arahan Joko Anwar itu memerankan Tony, remaja korban teror hantu.

Tapi mirip belum tentu sama baik. Bene justru gagal mengemban misi agar film ini terlihat menakutkan. Jump-scare-nya mudah ditebak. Para hantu tidak ditampilkan sebagai sosok penebar ancaman yang menggigit. Klaim "horor" yang dipromosikan sebagai bungkus film nyatanya patah di tengah jalan.

Film justru lebih berhasil dalam mengolah komedi — meski jurusnya masih di seputaran guyon receh ala pelawak stand-up. Selain Ge Pamungkas sebagai pemeran utama, barisan pelawak stand-up lain mengisi daftar pemain figuran, antara lain Arie Kriting, Muhadkly Acho, dan Arief Didu.

Adegan horor dalam film tampaknya memang banyak dimaksudkan bukan untuk membangkitkan bulu kuduk, tapi sebagai medium pembangkit tawa. Misi ini terlihat terutama ketika Darto dan kawan karibnya, Billy (Moh Iqbal Sulaiman), diteror oleh Bening (Asmara Abigail) si hantu adiknya Galih.

Pada pertengahan hingga menjelang akhir film rangkaian teror itu terasa melelahkan. Akibatnya, tidak hanya membuat guyonan menjadi overdosis, tapi juga membuat karakter Darto menjadi menjenuhkan. Dari permulaan hingga ujung film, Darto melulu ditampilkan sebagai remaja penakut yang gampang terkencing-kencing.

Selain Darto, karakter Galih juga cukup "mengganggu." Pertama, mungkin karena akting Ge Pamungkas tampak berlebihan saat membawakan adegan emosional. Kedua, ia adalah hantu yang konsep penampakannya serba membingungkan.

Naya dan orang lain, misalnya, bisa melihat Galih selama menggenggam buku harian. Mula-mula Galih bisa menghilang atau terlihat di hadapan Naya sesuai kehendaknya. Tapi, di adegan lain, Naya bisa mengontrol hilang dan terlihatnya Galih dengan cara memegang lalu melepaskan tangan dari buku secara bergantian. Niat Naya untuk bercanda, tentu saja.

Inkonsistensi itu adalah detil yang luput dari pengawasan Bene. Namun, Bene patut diapresiasi karena memuncaki film dengan menggerakkan konflik ke arah drama keluarga.

Drama itu memiliki dua fungsi. Pertama, menjabarkan akar permasalahan pokok, yakni soal rahasia masa lalu dan masa kini yang terus-menerus membelit Galih dan Bening. Kedua, menyediakan solusi yang cukup elegan terkait huru-hara yang melanda Naya dan adiknya.

Akhirannya bahagia, tentu saja. Namanya saja film hiburan untuk keluarga.

Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara