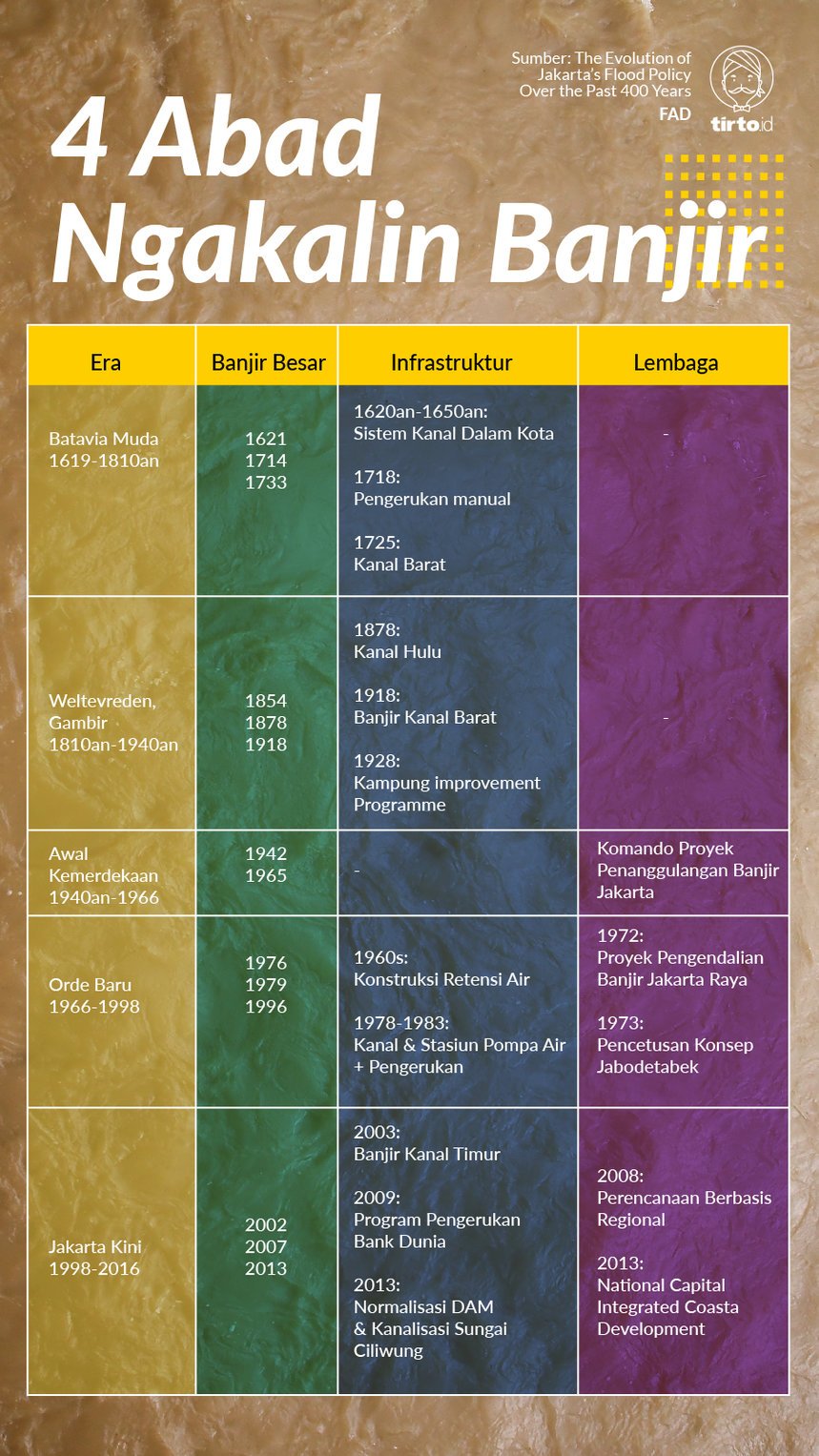

tirto.id - Banjir bukanlah hal baru bagi warga Jakarta. Berdasarkan pelbagai penelitian tentang banjir di Jakarta yang dicatat Thanti Octavianti dan Katrina Charles dalam "The Evolution of Jakarta’s Flood Policy Over the Past 400 Years: The Lock-in of Infrastructural Solutions" (2018), banjir besar dicatat sudah terjadi di Jakarta pada 1621. Kala itu Jakarta bernama Batavia dan baru tiga tahun dikuasai VOC, perusahaan dagang asal Belanda yang biasa disebut Kompeni.

Untuk menyiasati banjir, Kompeni membangun kanal-kanal di dalam benteng kota. Tetapi, siasat itu berjalan tidak efektif di kemudian hari. Sungai kehilangan arus karena sistem kanal. Ia dipenuhi endapan lumpur akibat letusan Gunung Salak pada 1654. Sementara itu, gempa bumi pada 1699 membuat Sungai Ciliwung berubah arah dan material yang runtuh akibat gempa bikin mampat kanal-kanal.

Nyaris empat ratus tahun berlalu sejak banjir besar 1621, Jakarta masih berkutat dengan masalah yang sama. Akhir pekan lalu, guyuran hujan membuat sebagian titik di Jakarta, terutama di bantaran Sungai Ciliwung, banjir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan akan membangun lebih banyak kolam retensi untuk mengendalikan debit air dari hulu menuju Jakarta. Dia juga menyebut Jakarta bergantung kepada dua waduk yang tengah dibangun.

Kebijakan berbau infrastruktural semacam itu bukan senjata baru melawan banjir Jakarta. Beberapa kanal, waduk, konstruksi sanitasi, irigasi, dan kolam retensi telah dibangun untuk mengatasi banjir Jakarta. Gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama, punya program betonisasi Sungai Ciliwung. VOC juga mengandalkan senjata yang sama.

Sebagaimana ditunjukkan Octavianti dan Charles dalam makalahnya, respons kebijakan terhadap banjir direproduksi dari satu rezim ke rezim berikutnya berulang kali dengan hanya sedikit perubahan pada gagasan utama infrastrukturnya.

Dari Bandjirkanaal ke Banjir Kanal Timur

Salah satu infrastruktur paling tenar untuk mengatasi banjir di Batavia ialah Bandjirkanaal alias Banjir Kanal Barat. Ia dibangun setelah Batavia dilanda banjir besar pada 1918.

Bandjirkanaal dibuat guna membawa lebihan air Sungai Ciliwung ke arah barat kota menuju laut. Sebelum 1918, banjir besar juga terjadi pada 1854 dan 1878. Setelah banjir besar 1878, beberapa kanal di bagian hulu sungai-sungai Jakarta mulai digali.

Tindak itu tidak lepas dari dihapusnya kebijakan tanam paksa pada 1830. Pada 1870, pemerintah Belanda membolehkan beberapa kegiatan ekonomi yang sebelumnya dikuasai pemerintah diambil alih sektor privat.

"Kebijakan merespon banjir ini sangat penting untuk mengamankan investasi swasta di Batavia pada waktu itu," sebut Octavianti dan Charles.

Presiden pertama Indonesia Soekarno ingin menjadikan Jakarta sebagai etalase Indonesia yang revolusioner. Tetapi, di era kepemimpinannya, lahan serapan air di kota ini makin berkurang.

Proyek besar Soekarno ialah mengubah 300 hektare wilayah Kampung Senayan menjadi komplek olahraga. Proyek yang kini hasilnya berupa Komplek Gelora Bung Karno (GBK) menggusur tempat tinggal warga. Mereka dipindahkan ke wilayah Tebet dan Kemang, dua daerah yang sedianya diperuntukkan sebagai area hijau guna menyerap air hujan sejak era kolonial.

Di era ini pula, pemukiman dibangun di rawa-rawa kering. Grogol, Rawamangun, dan Kebayoran Baru adalah di antaranya.

Meski demikian, Soekarno juga membuat lembaga bernama Komando Proyek Penanggulangan Banjir Jakarta (Kopro Banjir) pada 1965. Menurut Octavianti dan Charles, Soekarno pada dasarnya menggunakan rencana pengendalian banjir yang dibuat pada era kolonial. Sayangnya, proyek ini tidak diterapkan karena kesulitan biaya.

Pada 1960-an juga dibangunlah berbagai bendungan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Dari Bendungan Pluit, Setiabudi, Melati, hingga Tomang. Pada 1972, Kopro Banjir diganti Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya (PBJR).

Pada 1973, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menggelar studi banjir Jakarta bersama NEDECO, konsultan asal Belanda. NEDECO mengajukan agar Banjir Kanal Barat diteruskan hingga ke laut dan dibangun kanal baru guna memecah aliran Sungai Ciliwung ke timur (Banjir Kanal Timur).

"Ali (Sadikin) bisa membangun beberapa bendungan karena oil boom terjadi pada 1973; [tapi] sejak itu, perencanaan pengendalian banjir pada 1972, yang juga dipenuhi solusi infrastruktural, tidak dapat dilaksanakan. Ini karena kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat krisis finansial Asia," sebut Octavianti dan Charles.

Pada 2002, banjir besar kembali terjadi di Jakarta. Saat itu diperkirakan 24 persen wilayah ibukota terendam air, dan 21 orang meninggal dunia. Kejadian ini mendorong pemerintah meneken pembangunan Banjir Kanal Timur.

Banjir Kanal Timur belum selesai dibangun, Jakarta kebanjiran lagi pada 2007. Ini disebut-sebut sebagai banjir terbesar dalam sejarah Jakarta, menyebabkan 60 persen daerah terendam air dan menelan 80 korban jiwa. Setelah itu, pemerintah membuat proyek pengerukan sungai yang dikerjakan bersama Bank Dunia.

Selain itu, riset penanggulangan banjir bersama pemerintah Belanda juga digelar. Pemerintah juga mencanangkan kanalisasi sepanjang 19 kilometer Sungai Ciliwung. Ide yang terakhir ini muncul setelah banjir lagi-lagi menerjang Jakarta pada 2013.

Pada tahun yang sama, sebagaimana dicatat Octavianti dan Charles, satu wacana baru mengemuka: penurunan muka tanah Jakarta. Untuk mengatasinya, rencana National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diluncurkan. Di dalamnya memuat pembangunan sea wall (tembok laut), kolam retensi, dan reklamasi di Teluk Jakarta.

Kapan Jakarta Tidak Banjir?

Meski selama ini usaha melawan banjir banyak dilakukan via infrastruktur, ada pula usaha penanggulan banjir di Jakarta lewat jalur non-struktural, misalnya pengendalian pengembangan wilayah kawasan. Pada era Orde Baru, mulai dikenal kerangka perencanaan regional Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek). Pada 2002, Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta 1997-2007, menyebut Jakarta dan wilayah sekitarnya dengan istilah megapolitan. Pada 2013, Jokowi, Gubernur DKI Jakarta 2012-2014, meneken perjanjian bersama pimpinan daerah kawasan untuk mengambil tindakan nyata mengatasi banjir di Jakarta.

"Tetapi, usaha ini masih tidak dapat mematahkan keyakinan kuat para pembuat kebijakan terhadap solusi infrastruktural," tulis Octavianti dan Charles.

Anies Baswedan mengaku punya beberapa solusi untuk mengatasi banjir. Salah satunya adalah pembangunan kolam atau waduk. Menurutnya, banjir di ibu kota juga kerap terjadi karena air hujan yang mengalir dari atap gedung atau rumah tidak terserap ke tanah.

"Grand desainnya ini sederhana, [yang dari atap gedung atau rumah] masukan ke dalam tanah karena air itu memang seharusnya masuk ke dalam bumi, dan membuat tinggi permukaan air tanah kita bisa terbantu, kandungan airnya menjadi ada," kata Anies

Solusi lain ala Anies adalah naturalisasi sungai, konsep yang menghidupkan ekosistem sungai dan waduk, salah satu caranya yakni mengembangkan tanaman di tepi sungai. Namun hingga sekarang, konsep ini belum diwujudkan, bahkan bisa dibilang konsepnya masih buram. Hal ini mengundang banyak kritik, mulai dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) hingga dari DPRD.

"Upaya pemulihan DAS [Daerah Aliran Sungai] Jakarta sampai saat ini belum substantif. Menurut kami, konsep naturalisasi harus dibedah lagi dan melibatkan warga, terutama warga-warga yang tinggal di sekitaran DAS," kata Direktur Eksekutif (WALHI) Tubagus Soleh Ahmadi.

Sedangkan kritik soal penerapan yang tak kunjung dilaksanakan ini mengundang kritik dari anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus.

"Kalau enggak dilaksanakan, ya enggak ada yang bisa dirasakan," ujar Bestari saat dihubungi reporter Tirto.

Dalam penelitian Octavianti dan Charles, tidak ditemukan adanya perubahan radikal dalam penanganan banjir di Jakarta. Solusi-solusi yang ditawarkan Pemprov adalah upaya reproduksi dari jalan keluar sebelumnya.

Editor: Nuran Wibisono