tirto.id - Pemerintah Indonesia pernah alergi dengan jilbab. Pada 1982, seiring menguatnya ekspresi Islam dan perkembangan gerakan Tarbiyah di kalangan pelajar dan mahasiswa dari dampak ikutan Revolusi Iran, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merilis aturan berupa pedoman seragam sekolah.

Aturan itu membatasi para sisiwi memakai jilbab, bahkan diperlakukan dengan buruk seperti dikeluarkan dari kelas, dilarang ikut ujian, rapor tidak diberikan, sampai dikeluarkan dari sekolah. Saat itu orang memakai jilbab dianggap oleh otoritas Indonesia sebagai ekspresi politis.

Ariel Heryanto, profesor The Australian National University yang menulis buku Identitas dan Kenikmatan: Potret Budaya Layar di Indonesia (2015), dalam satu kolomnya tahun 1995 merangkum dengan pas bagaimana bentuk represif rezim Soeharto: “Pada awal sejarah Orde Baru, sebagian warga negara didesak agar mengganti nama pribadi dan toko dari nama kecina-cinaan. Tahun 1970-an, Kopkamtib, aparatur militer paling berkuasa, sibuk memerangi rambut gondrong pemuda. Tahun 1980-an, dewan mahasiswa dihapuskan, lagu pop yang dianggap cengeng dicekal, jilbab sempat dipersoalkan, dan iklan di TVRl ditabukan.”

Sejalan naiknya kelas menengah dan politik Islam di perkotaan, pemerintah Orde Baru—yang sempoyongan lantaran fondasi ekonominya keropos—mulai merangkul “umat Islam”. Aturan diskriminatif terhadap jilbab di sekolah, dengan desakan pelbagai faktor, akhirnya mengendor dengan diterbitkan surat keputusan tahun 1991 yang membolehkan para pelajar mengenakan jilbab.

Semakin tren jilbab marak di sini, dan bahkan menjadi budaya populer yang dominan di layar televisi, layar lebar, dan layar ponsel, kain penutup kepala ini kembali diperkarakan ketika ekspresi iman mendorong seseorang memakai cadar atau nikab—kain hitam terusan hingga pinggang dengan menutupi bagian wajah minus mata.

Salah satu kasus yang pernah melintas di awal berakhirnya era Orde Baru adalah apa yang terjadi pada dua mahasiswi kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Pada 30 November 1999, dekan fakultas kedokteran mengeluarkan surat keputusan yang isinya melarang pemakaian cadar. Alasannya, cadar dianggap menghalangi aktivitas belajar dan komunikasi dengan dosen, selain menyulitkan kontak dengan pasien ketika bertugas sebagai dokter.

Akibatnya, seorang mahasiswi kedokteran USU harus angkat kaki dari universitas tersebut karena tak kuat menahan diskriminasi dari para dosen. Sementara satu mahasiswi bercadar lain harus berjuang di tengah sikap kolot kampus agar dapat lulus dari fakultas tersebut.

Kedua mahasiswi ini kerap mendapat pengusiran dari ruang kelas saat para dosen mengajar, dan menerima ancaman takkan diberi nilai selama masih mengenakan cadar. Perlakuan ini memicu demonstrasi gabungan dari ratusan mahasiswa USU, Institut Teknologi Medan, Universitas Islam, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Meski tidak ada larangan yang eksplisit atas pakaian nikab, ada saja perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan bercadar di lembaga pendidikan, pemerintah, dan swasta. Apalagi setelah peta politik global makin menegaskan stigma negatif terhadap umat Islam usai serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Pemerintahan Bush bahkan menyatakan: “Anda bersama dengan kami atau teroris?”

Bush, bersama negara-negara Sekutu, melakukan langkah invasi ke Irak, ke Afghanistan, dan mengotori lengan dengan darah di negara-negara Timur Tengah. Cap teroris latah dipakai untuk perempuan bercadar dan lelaki berjenggot. Prasangka itu semakin kuat ketika getaran serangan bom sampai ke sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Bali dan Jakarta.

Mereka yang tidak ada sangkut-pautnya dengan “jaringan teroris” kerap diperlakukan tak senonoh hanya karena memakai cadar. Perlakuan diskriminatif ini, bahkan untuk langkah militer pemerintahan Bush, sudah sering dikecam oleh pelbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Para pejabat pemerintahan Bush, bahkan si presiden sendiri, dituntut untuk diadili karena telah melakukan kejahatan perang.

Larangan Bercadar di Dunia

Di sisi lain, politik di negara-negara Eropa, termasuk kini di AS usai kemenangan Donald Trump, semakin menguatkan kaum konservatif. Ada beragam faktor kenapa proyek multikulturalisme Eropa meluntur. Salah satunya resesi ekonomi global pada 2008 yang belum pulih sampai kini, yang membuka peluang kepada kalangan politikus kanan meringkus kaum minoritas muslim sebagai kambing hitam.

Mereka juga bikin propaganda yang menganjurkan negara menolak gelombang pengungsi dari negara-negara muslim, padahal arus pengungsi ini—dari Irak, Afghanistan, hingga Suriah—sedikit-banyak didorong oleh peperangan yang melibatkan negara-negara Sekutu.

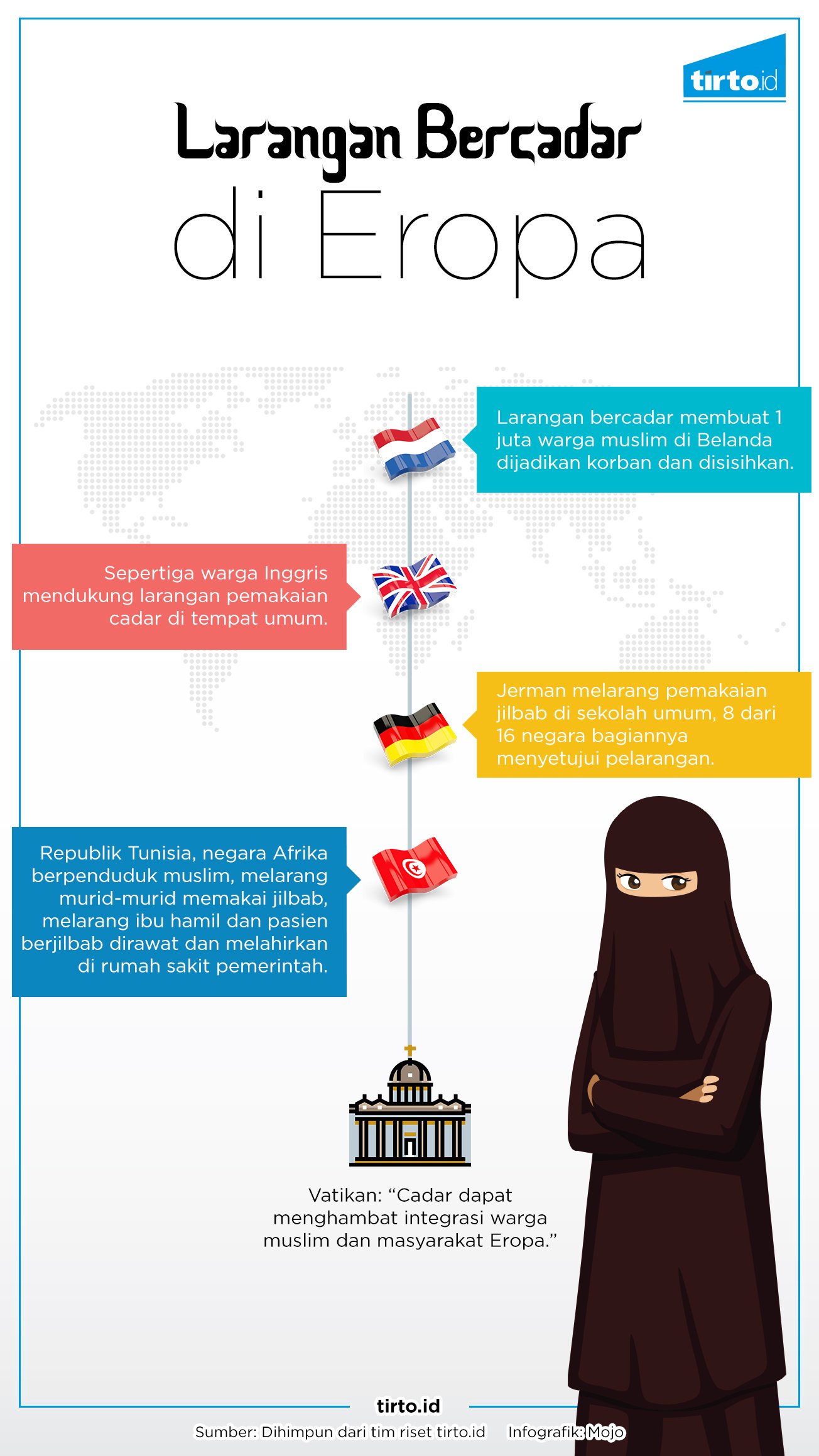

Negara seperti Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, Swiss, bahkan Jerman dan Turki melarang orang mengenakan cadar dalam gradasi pembatasan tertentu di area publik dan lingkungan pemerintahan. Tak cuma itu, negara di Afrika seperti Chad, Kamerun, Kongo, Mesir, dan Nigeria melakukan hal sama.

Perdebatan larang-melarang ini merentang dari isu kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, tradisi sekuler, dan bahkan ketakutan atas ancaman terorisme. Pusat perdebatannya adalah dorongan oleh kaum politikus agar kaum minoritas etnis dan agama lebih bisa berasimilasi, sehingga cadar—baik nikab maupun burka—dianggap membatasi proses peleburan kultural tersebut.

Perancis adalah negara Eropa pertama yang melarang burka di area publik pada 11 April 2011. Bahkan pada 2016, pemerintah Perancis melarang pakaian renang yang menutup seluruh badan—atau dikenal burkini. Menyusul Belgia yang melarang perempuan bercadar terlihat di taman dan di jalan raya. Inggris, pada 2014, bahkan menyebut cadar sebagai simbol yang meningkatkan masyarakatnya terpecah-belah.

Di Rusia, pada 2013, kerudung dilarang. Pada akhir 2009 Menteri Kehakiman Swiss berkata bahwa larangan bercadar akan dipertimbangkan jika ada perempuan yang memakainya karena, dalihnya, pakaian itu bikin perempuan “tak nyaman.” Pada Januari 2016, di satu kawasan di Italia, pemerintah daerah di sana melarang burka. Belanda melarang burka di area publik seperti di sekolah dan rumah sakit dan transportasi umum pada November 2016

Di Bulgaria, dengan dalih "keamanan karena meningkatnya serangan kaum militan” di Eropa, koalisi kelompok kanan melarang burka pada September 2016. Yang mengejutkan adalah Jerman, negara yang punya sejarah kelam di bawah Nazi, yang melarang cadar demi “Jerman yang baik” pada Desember 2016. Setidaknya separuh negara bagian Jerman melarang gurunya memakai jilbab.

Cadar juga dilarang di Chad sejak serangan bom bunuh diri pada Juni 2015. Menyusul Kamerun, lalu sebuah wilayah di Nigeria, dan Kongo pada 2015 dengan dalih “mencegah serangan terorisme.” Di Turki, sampai 2013, pemerintahnya melarang perempuan bercadar di lingkungan PNS. Di Mesir, sebagaimana pernah terjadi pada lingkungan kampus di Medan, pihak Universitas Kairo melarang staf pengajar memakai nikab demi “memudahkan komunikasi dengan para mahasiswa.”

Tunisia, sejak revolusi 2011, berada dalam kondisi limbung antar-faksi politik, dan melarang murid-murid memakai jilbab. Bahkan ibu hamil dan pasien berjilbab ditolak mendapat perawatan dan bantuan melahirkan di rumah sakit negara.

Merangkum Jilbab hingga Cadar

Fadwa El-Guindi, antropolog kelahiran Mesir, dalam Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan (2008), menulis bahwa ketentuan memakai veil sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Babilonia, Mesopotamia, dan Asyiria, dan dipakai oleh wanita-wanita terhormat.

Istilah veil (atau voile dalam bahasa Perancis) biasa merujuk penutup tradisional untuk kepala, wajah, atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagai kata benda, veil berasal dari kata Latin vêla, bentuk jamak dari vêlum. Makna leksikalnya adalah “penutup”, dalam arti “menutupi” atau “menyembunyikan atau menyamarkan.”

Sebagai kata benda, veil merujuk “kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka”, atau “bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah sampai bahu.” The Encyclopedia of Islam menyebut ratusan istilah pada bagian-bagian pakaian yang digunakan sebagai padanan veil. Misalnya ‘abayah, burqu’, burnus, disydasya, gallaiyah, gina’, gargush, habarah, hayik, niqab, jellabah, mungub, milayah, atau yashmik.

El-Guindi mengkritik wacana dominan feminis berideologi Barat (baik di Barat maupun Timur) tentang jilbab, yang memandang jilbab sebagai aspek patriarki, subordinasi, dan penindasan terhadap wanita.

Suzanne Brenner (1996) dalam riset etnografi di kalangan muslim Jawa pada 1980-an mengatakan jilbab sebagai “konversi” dari pakaian sekuler; ia menggunakan istilah berjilbab sebagai “baju lengan pendek yang nyaman untuk pakaian wanita muslim.”

Sejak 2000-an, dengan perkembangan lautan jilbab pada 1980-an, masyarakat muslim Indonesia sudah sangat umum mengenakan jilbab, diterima secara luas karena telah mampu menembus batas-batas budaya. Belakangan ruang publik di Indonesia diisi oleh para perempuan yang memakai cadar—baik nikab maupun burka. Sejalan persinggungan antara identitas pribadi, kesempatan politik, dan perkembangan teknologi, kalangan kelas menengah perkotaan semakin mantap meneguhkan imannya lewat pakaian muslimah.

Betapapun ada cibiran bahwa “pakaian bercadar bukan kebudayaan Nusantara”, dan melabelinya sebagai “pakaian padang pasir”, kondisi itu tidak menyurutkan para perempuan, dari pelbagai profesi, mengenakannya. Imbasnya, suka tidak suka, mengenakan cadar jadi pembicaraan publik.

Bahkan ketika gambar seorang pahlawan perempuan Aceh dipakai untuk uang pecahan baru seribu rupiah, ia memancing kegaduhan media sosial oleh sebagian kalangan muslim lantaran gambar Tjut Meutia di sana tidak mengenakan kerudung—istilah yang lebih populer di Indonesia sebelum jilbab dan hijab.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, pakaian kerudung, dalam pelbagai variasi dan nama lokal, dikenakan sejak awal abad ke-20 ketika beragam organisasi muslim boemiputra dibentuk dan melibatkan kalangan perempuan. Kaum perempuan bergerak ini lahir di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Bandung—untuk menyebut beberapa contoh. Hingga masa kemerdekaan, termasuk dipopulerkan oleh Fatmawati (istri Sukarno), kerudung lebih identik sebagai peneguh kebangsaan.

Sejak beberapa tahun terakhir, di kalangan anak muda, jilbab merupakan ekspresi fesyen, ladang bisnis besar di negara berpenduduk mayoritas muslim ini. Identitas berhijab, terlebih lagi mengenakan nikab, menjadi fenomena yang terhubung dalam jaringan trans-nasional. Ia seekuivalen dengan kekuatan politik Islam yang membesar dan meluas di kalangan perkotaan Indonesia.

Namun, saking lumrahnya pemandangan kerudung/jilbab/hijab di sini, para pengusaha dan politikus yang terjerat korupsi, saat diperiksa di KPK maupun dihadirkan di ruang pengadilan, ikutan pula mengenakan jilbab. Mereka hendak menampilkan diri sebagai pribadi yang saleh, bersih dari hasrat tamak, dan syukur-syukur menarik simpati umat.

Penulis: Aditya Widya Putri

Editor: Fahri Salam