tirto.id - Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO) yang dihelat di Roma, Italia, pada 14 November 1985, barangkali menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia kala itu. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di forum tersebut.

Selain Soeharto, selaku Presiden RI yang mewakili negara-negara berkembang; ada satu lagi kepala negara yang juga dipersilakan naik podium, yakni Presiden Perancis Francois Mitterrand, selaku perwakilan negara-negara maju.

Presiden Soeharto mendapat kehormatan berpidato di forum resmi FAO lantaran capaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada tahun sebelumnya, 1984. Di hadapan puluhan petinggi negara dari seluruh dunia, Soeharto berucap:

“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan,” kata Presiden RI ke-2 ini seperti dikutip dari buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto (2006) karya Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage (hlm. 92).

Swasembada 1984: Kebanggaan Sesaat?

Dalam agenda yang bertepatan dengan peringatan 40 tahun FAO itu, Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari kaum petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.

“Bantuan pangan dari negara-negara maju hendaknya tidak membuat negara-negara yang sedang membangun selamanya tergantung pada uluran tangan negara-negara maju,” kata Soeharto, sebagaimana dinukil dari buku Jejak Langkah Pak Harto, 16 Maret 1983-11 Maret 1988 (2003) suntingan G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin (hlm. 387).

“Pada dasarnya, bantuan itu perlu diletakkan dalam kerangka pemikiran yang lebih mendasar, ialah membantu negara-negara yang sedang membangun agar dapat meningkatkan kemampuannya dan akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan sendiri,” imbuh Soeharto.

Tampak begitu perkasanya ketahanan pangan Indonesia kala itu. Menurut Eduard Saoma, Soeharto berjasa dalam menyusun kebijakan sehingga Indonesia berhasil mencapai swasembada pada 1984 dan menjaga stabilitas ketahanan pangan, setidaknya hingga 1986 ketika Saoma berkunjung ke Jakarta.

Saat kunjungan itu, Saoma atas nama FAO menyerahkan penghargaan berupa medali emas dengan gambar timbul Pak Harto di satu sisi dan gambar petani sedang menanam padi beserta tulisan ”From Rice Importer to Self Sufficiency” di sisi keping yang lain.

Pengakuan dari FAO memang merupakan prestasi bagi Indonesia. Saat Soeharto mengambilalih kekuasaan dari Sukarno pada pertengahan era 1960-an, perekonomian RI sedang payah: inflasi tinggi, utang menumpuk, harga barang-barang melambung, daya beli masyarakat anjlok, dan seterusnya.

Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada dekade 1970-an. H.S. Musa dalam Implementasi Kebijakan Strategis untuk Peningkatan Produksi Padi Berwawasan Agribisnis dan Lingkungan suntingan Suparyono dan kawan-kawan (2001) menyebutkan, Indonesia mengimpor 2 juta ton beras pada 1977 dan itu mencapai sepertiga dari beras yang tersedia di pasar internasional (hlm. 25).

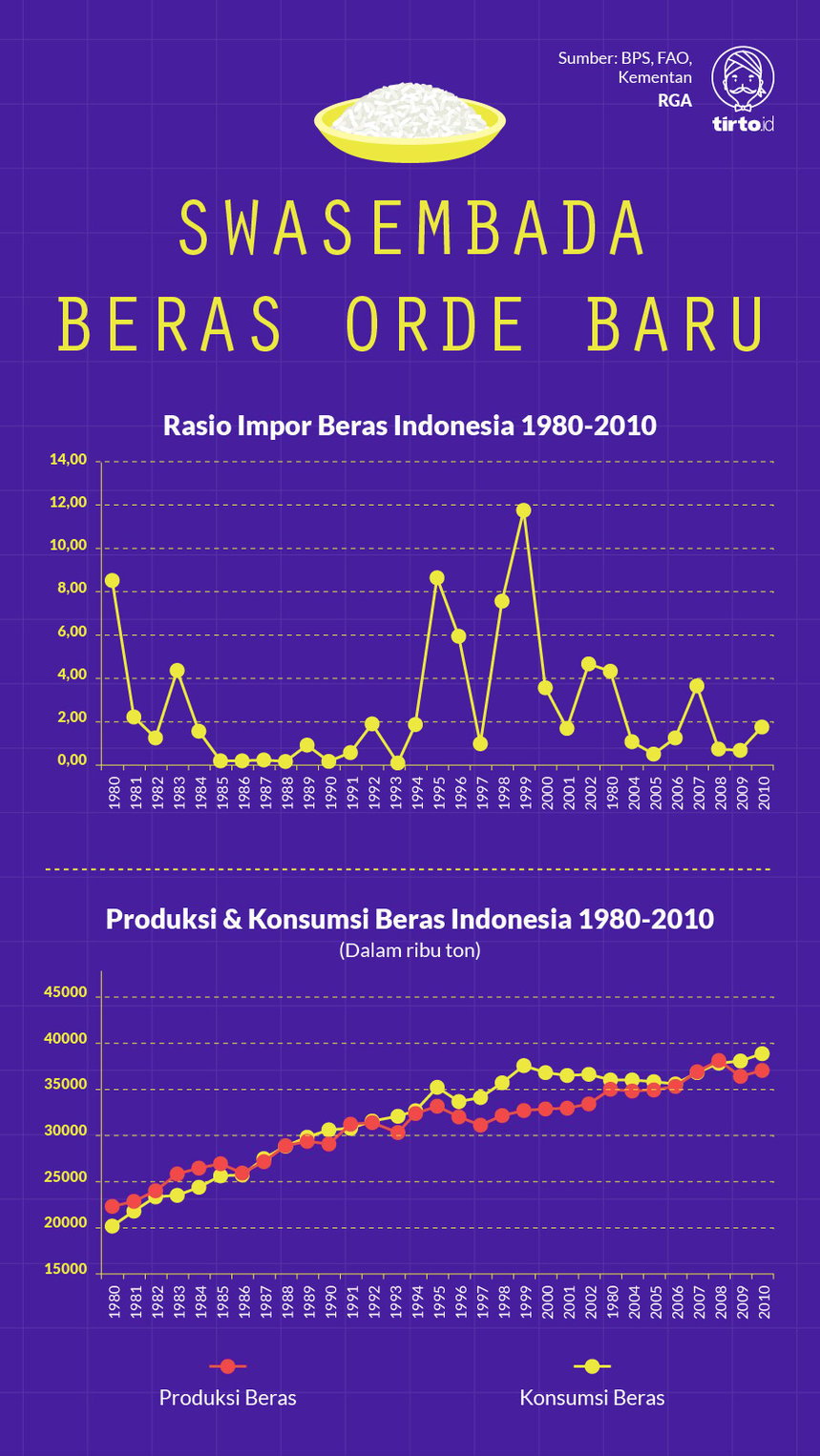

Situasi serupa terjadi pula pada 1980. Menurut data FAO yang diolah Siswi Puji Astuti dalam tulisan berjudul "Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010" (2011), impor beras Indonesia juga nyaris menyentuh angka 2 juta ton pada 1980 (hlm. 42).

Selepas itu, kondisi pangan nasional berangsur membaik, hingga akhirnya Indonesia meraih swasembada pada 1984. Namun, apakah ketahanan pangan nasional sudah benar-benar aman dan tidak perlu impor lagi? Atau, swasembada beras hanya fatamorgana yang tidak berlangsung lama?

Rapuhnya Ketahanan Pangan

“Dulu, tanggal 10 November 1984, kita didaulat menjadi swasembada pangan. Pada saat itu masih ada impor 414 ribu ton,” kata Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman usai membuka Rapat Kerja Nasional Pertanian di Jakarta (15/1/2018).

Berdasarkan data FAO, seperti dikutip dari tulisan Suwarno berjudul “Meningkatkan Produksi Padi Menuju Ketahanan Pangan yang Lestari” dalam Jurnal PANGAN (September 2010: 235), hal itu memang benar. Meskipun swasembada, Indonesia ternyata masih mengimpor beras pada 1984, kendati jauh lebih kecil daripada tahun 1977 atau 1980.

Tahun 1984 itu, produksi beras nasional mencapai angka sekitar 27 juta ton, sementara konsumsi beras dalam negeri sedikit di bawah 25 juta ton. Jadi, masih ada kurang lebih 2 juta ton stok beras cadangan kendati masih harus melakukan sedikit impor demi menjaga stabilitas ketahanan pangan.

Entah terselip kepentingan lain atau memang demi kemakmuran rakyat Indonesia, yang jelas pemerintahan Orde Baru memang meraih swasembada pangan saat itu, diakui FAO, dan bahkan masih mampu menyumbang 100.000 ton beras untuk rakyat Afrika.

Indikator ketahanan pangan, dikutip dari C.P. Timmer dan W.P. Falcon dalam Food Security in Indonesia (1991), oleh pemerintah Orde Baru dimaknai pada stabilitas harga beras. Artinya, ketahanan pangan dinilai aman selama harga beras dapat dijangkau masyarakat.

Maka dari itu, sejak medio 1970-an, rezim Soeharto menerapkan "strategi kembar" yang meliputi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa stabilisasi harga beras pada tingkat yang terjangkau, sedangkan jangka panjang yakni mencanangkan target swasembada mutlak.

Target tersebut akhirnya tercapai pada 1984. Namun, ketahanan pangan di bawah pengelolaan Orde Baru ternyata rapuh. Swasembada yang dibanggakan itu, sebut Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra dalam Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi (2004), hanya bertahan lima tahun (hlm. 32).

Pemerintah salah perhitungan karena mengartikan ketahanan pangan terlalu sempit. Hingga medio 1980-an, pembangunan terfokus pada stabilitas harga beras saja. Harapannya, pemerataan akan muncul dengan sendirinya. Namun, ketahanan pangan yang benar-benar kokoh ternyata tidak sesederhana itu.

Kembali Mengimpor Beras

Memasuki dekade 1990-an, Indonesia terpaksa kembali mengimpor beras dari negara lain. Bahkan, pada 1995, ketergantungan terhadap impor beras melambung hingga mencapai angka sekitar 3 juta ton.

Situasi beranjak parah lantaran kala itu krisis ekonomi mulai mengintip kawasan Asia, yang kemudian benar-benar melanda Indonesia pada 1997 dan 1998. Data BPS dan Kementerian Pertanian menyebutkan, produksi beras nasional tahun 1998 hanya sekitar 33 juta ton, sedangkan konsumsinya mencapai lebih dari 36 juta ton.

Inilah yang menyebabkan pemerintah harus mengimpor lebih banyak beras dari luar negeri. Pada 1999, berdasarkan data FAO, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Astuti (2011), impor beras Indonesia nyaris menembus angka 5 juta ton.

Sementara menurut riset Simatupang dan Rusastra (2004), rekor impor beras Indonesia tertinggi sepanjang zaman terjadi pada 1998 dengan jumlah sekitar 6 juta ton (hlm. 32). Perpaduan krisis ekonomi, pangan, juga politik, membuat Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan.

Perekonomian Indonesia, khususnya dalam impor beras dan ketahanan pangan, mengalami masa-masa sulit dan mulai relatif membaik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004. Pada 2005, menurut data BPS, Indonesia hanya mengimpor kurang dari 190 ribu ton beras meskipun sedikit naik menjadi 438 ribu ton pada 2006.

Tahun 2007, untuk mengatasi kenaikan harga di pasar domestik, terjadi peningkatan impor beras yang cukup besar, yakni 208 persen atau mencapai lebih dari 1.406.000 ton (Astuti, 2011: 43). Namun, dua tahun selanjutnya, impor beras kembali stabil, di bawah 260 ribu ton.

Dari pengalaman itu, yang patut diperhatikan adalah persoalan definisi swasembada, seperti yang pernah ditanyakan Menteri Pertanian saat ini, Amran Sulaiman. Ia mempertanyakan hal itu sebagai jawaban balik atas pertanyaan tentang kebijakan pemerintah yang mengimpor 500 ribu ton beras pada awal 2018.

Apabila ukuran swasembada adalah sama sekali tidak mengimpor beras, maka, kata Amran, Indonesia sudah meraih pencapaian itu pada 2016 dan 2017 lalu.

Namun, jika hanya berdasarkan stabilitas harga beras—seperti versi Orde Baru dulu—dan masih mengimpor beras dari negara lain, swasembada kala itu boleh dibilang hanya fatamorgana yang terbukti cuma nikmat sesaat.

Editor: Ivan Aulia Ahsan