tirto.id - "Tatkala militer Amerika Serikat dan sekutunya menginjakkan kaki di Jazirah Arab pada 1991 untuk bertempur melawan Irak dalam Perang Teluk," tulis profesor ilmu politik dari Purdue University Keith L. Shimko dalam buku berjudul The Iraq Wars and America's Military Revolution (2010), "keraguan serta ketakutan menggelayuti pasukan."

Bukan, mereka bukan takut dengan tentara lawan. Lebih tepatnya mereka khawatir kekalahan melawan Vietnam 16 tahun sebelumnya terulang kembali.

Meski digaungkan sebagai kemenangan oleh Hollywood melalui aksi-aksi memukau Rambo, bagi militer AS, Perang Vietnam adalah kekalahan memalukan yang diakibatkan oleh kebodohan diri sendiri: strategi yang dipakai sama dengan ketika mereka bertempur di Perang Dunia II.

AS melawan gerilyawan Vietnam dengan cara serupa ketika mereka berperang melawan Nazi Jerman, yakni, terutama, dengan membombardir tanah yang berada di Semenanjung Indocina itu dengan bom yang dijatuhkan dari pesawat militer. Masalahnya bom itu tak ubahnya bola yang disepak pemain tim nasional Inggris dari titik penalti di Piala Dunia. Kadang bom berhasil menghancurkan lawan. Sisanya, karena sekadar disokong hukum alam bernama gravitasi dan terganggu angin, mayoritas jatuh dan meledak tak tepat sasaran.

Dengan strategi ini Vietnam Utara yang merupakan sarang komunis memang hancur berantakan. Namun karena bom tak tepat sasaran, pasukan Viet Cong lebih banyak yang selamat alih-alih tewas.

Dari ketidaktepatan titik jatuh bom serta kondisi geografis yang berbukit-bukit dan hutan hujan tropis teramat luas yang gagal dipahami tentara AS, pasukan Viet Cong berhasil melakukan serangan balik. Serangan yang membuat, kembali mengutip Shimko, "Paman Sam pulang dengan tertunduk lesu."

Setelah itu dua veteran Perang Vietnam, Colin Powell dan Norman Schwarzkopf, naik pangkat dan menjadi petinggi militer. Karena dipimpin jenderal yang kalah dalam perang terdahulu, Perang Teluk bukan hanya medan pertempuran fisik dan persenjataan, tapi juga bertransformasi menjadi arena adu kuat mentalitas.

Tak ingin kekalahan terulang, AS berbenah. Pada perang yang dimulai gara-gara Irak menginvasi Kuwait itu, AS tak lagi memborbardir Baghdad seperti Saigon, tetapi melakukan serangan udara yang terukur nan presisi, yang didukung oleh teknologi canggih berupa F-117 Stealth Fighter, Airborne Warning and Control System (AWACS), serta Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS). Karena serangan yang terukur ini, titik-titik utama sekaligus pasukan-pasukan Irak berhasil dihancurkan jauh sebelum infanteri Paman Sam merangsek ke kota-kota utama.

Tak sampai dua bulan, AS berhasil membunuh 50 ribuan tentara lawan, menghancurkan 3.000-an tank, 19 kapal tempur, serta 110 pesawat militer.

Pada Maret 1991, Presiden AS George H. W. Bush dengan bangga mendeklarasikan kemenangan di hadapan Kongres (setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia). Dia mengatakan bahwa "agresi [Irak atas Kuwait] telah dihancurkan" dan "perang telah usai" berkat "kehormatan dan keberanian [tentara AS]."

Tapi apakah mereka benar-benar menang? Tidak. Sebab, seperti dikatakan penulis Eduardo Galeano, "setiap kali AS mencoba 'menyelamatkan' sebuah negara, mereka mengubahnya menjadi rumah sakit jiwa atau kuburan."

Sean McFate, mantan penerjun payung Divisi Lintas Udara ke-82 (82nd Airborne Division) yang sempat menjadi kontraktor militer swasta (sangat khas AS) dan kini menjadi profesor hubungan internasional di Georgetown University, mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dalam buku berjudul The New Rules of War: Victory in the Age of Durable Disorder (2019), McFate menyebut kemenangan dalam suatu perang tak identik dengan berapa banyak jumlah lawan yang berhasil dibunuh, tetapi sangat terkait dengan di mana posisi suatu negara berada usai perang terjadi.

Dalam hal ini, meski memang berhasil membunuh sangat banyak musuh, AS justru menjadikan Irak sebagai negara yang jauh lebih kacau serta lebih merusak stabilitas Timur Tengah. Terlebih, Saddam Hussein tetap berkuasa di Negeri 1001 Malam tersebut hingga invasi AS pada 2003--atas respons terhadap serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001.

Dari indikator ini, bagi McFate, AS bukan hanya kalah dalam Perang Teluk, tetapi juga keok pada setiap perang usai sukses membungkam Nazi Jerman. Termasuk, tentu saja, kalah melawan Taliban di Afganistan.

Kalah

Pada 5 Juni 1944 alias sehari sebelum pendaratan di Normandy (D-Day), Jenderal George S. Patton naik ke atas panggung untuk berpidato di hadapan pasukan AS; mencoba menggelorakan semangat anak-anak muda yang bersiap melawan Nazi Jerman. Di mimbar Jenderal Patton menyebut bahwa AS, dalam sejarahnya, "selalu memenangkan pertempuran," serta menyebut bahwa kekalahan adalah "gagasan yang paling dibenci bangsa Amerika."

Maka, menghadapi Nazi Jerman dalam Perang Dunia II, bagi Jenderal Patton, "apa pun caranya Amerika wajib menang." Kewajiban yang akhirnya benar-benar dituntaskan dengan baik oleh pasukan AS setahun kemudian.

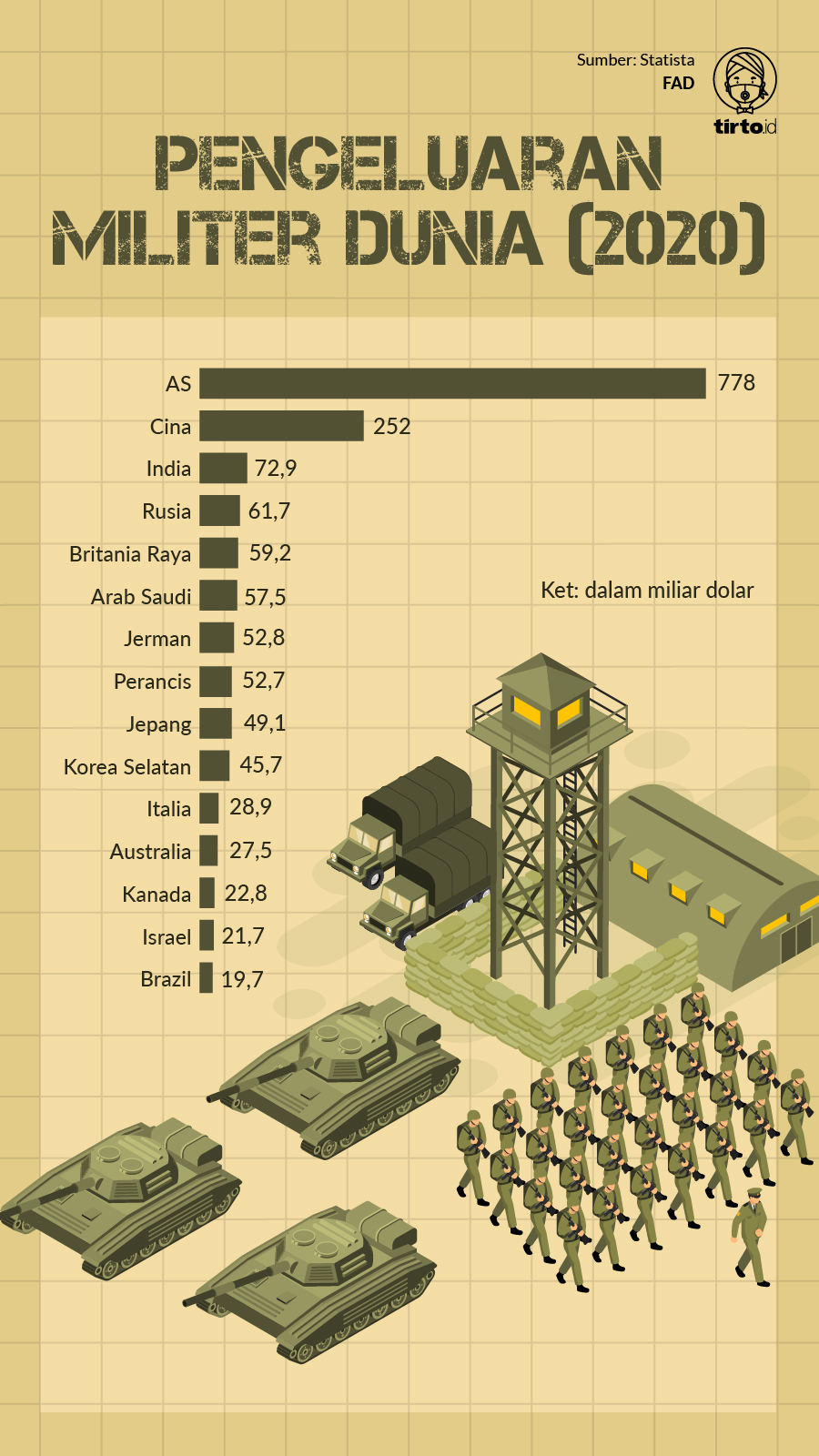

Tak ingin kemenangan lari meninggalkan Paman Sam, AS kemudian menjadi negara nomor satu yang menghabiskan dana melimpah untuk militer. Mereka mengeluarkan duit 500,6 miliar dolar AS setahun selepas Perang Dunia II. Kemudian rata-rata 298,5 miliar dolar AS per tahun ketika pertempuran ideologi dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin berlangsung. Usai Perang Dingin, anggaran yang tersedia tak pernah kurang dari 500 miliar dolar AS per tahun.

Anggaran melimpah tersebut salah satunya dipakai mengembangkan teknologi paling mutakhir. Mulai dari senjata nuklir, sistem navigasi global positioning system (GPS), internet, F-22A Raptor, beragam kapal induk, serta drone (pesawat nirawak) yang dapat menghajar musuh dari jauh dengan pengendali duduk manis di balik layar.

"Nahas," tulis McFate, "semenjak Perang Dunia II berakhir, dalam setiap peperangan yang diikuti AS seperti Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk, Perang Irak, perang melawan jihadis ISIS, serta Perang Afganistan, AS selalu pulang dengan tertunduk lesu alias kalah."

Rentetan kekalahan yang terjadi karena, menurut McFate, AS tak tahu arti perang terutama dalam konteks kekinian.

Semenjak Perang Dunia II hingga hari ini, AS percaya bahwa perang adalah soal kekuatan; soal negara mana yang paling banyak mengeluarkan peluru, membunuh musuh, dan merebut wilayah. Masalahnya, persepsi itu sangat khas Perang Dunia.

Setelah 1945, peperangan yang terjadi lebih didasari oleh sentimen kebangsaan/kesukuan serta, terutama, keagamaan. Suatu keadaan yang terjadi karena, suka atau tidak, dunia memang telah terpecah belah, di mana 194 negara menghadapi perangnya masing-masing. Antara suku A dengan B, penganut agama C dan D, penganut mazhab E dan F, dan seterusnya, yang membuat peperangan sangat mungkin terjadi melampau batas-batas politik negara.

Kenyataan ini pula yang membuat Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Peacekeeping), sebut McFate, "tak berguna karena memang tidak ada namanya perdamaian di dunia ini."

Tatkala peperangan atas dasar sentimen kebangsaan/suku serta keagamaan ini diikuti AS, Paman Sam akan mudah terlena dengan "kemenangan" awal berdasarkan definisi perangnya sendiri--menghancurkan pangkalan musuh, membunuh pemimpin, dan lain-lain. Padahal keyakinan ideologis lebih dalam dan sulit dikekang hanya dengan tank dan senapan.

Dalam kasus Taliban, misalnya, mereka menguasai Afghanistan karena itu merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, dan pengabdian ini dirusak AS (atas prasangka AS bahwa Taliban berkongsi dengan Osama bin Laden dalam serangan 11 September). Akibatnya berbondong-bondong jihadis baru lahir menggempur AS--bangsa yang dianggap "setan" oleh mereka.

David Kilcullen dalam buku The Dragon and The Snake: How the Rest Learned to Fight the West (2020) menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi saat ini juga bukanlah peperangan yang terbuka, yang besar, melainkan peperangan mikro: hantam dan sembunyi, gerilya. Itu semua jelas-jelas tidak terlalu membutuhkan F-22A Raptor. Terlebih, dengan didasari kesamaan bangsa/suku/agama, dalam konteks Afganistan, misalnya, pada jihadis memperoleh bala bantuan dari kelompok yang setipe dengan mereka di Pakistan. Mulai dari suplai persenjataan hingga yang sederhana seperti tempat persembunyian.

Gagal mendefinisikan "perang" selepas Perang Dunia II juga terjadi karena Paman Sam gagal memprediksi masa depan.

Bukannya mendelegasikan prediksi pada presiden, anggota Kongres, petinggi-petinggi militer, atau akademisi, AS memilih manut tentang apa yang terjadi di kemudian hari pada Hollywood dengan tiga mazhab berbeda. Yakni para sutradara nihilis, yang menganggap bahwa masa depan adalah dunia yang hancur gara-gara serangan zombie melalui senjata biologi; patriotik, yang menanggap masa depan tak ubahnya zaman di mana Perang Dunia II terjadi; serta technophile, yang menganggap masa depan sebagai medan pertempuran para robot.

Dengan berpijak pada Hollywood, sebagaimana dilaporkan Chris Hamby untuk The New York Times, Paman Sam mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memproduksi vaksin Antraks karena takut diserang senjata biologis. Hingga hari ini belum ada musuh-musuh AS yang bertempur menggunakan senjata biologis.

Lalu, dengan pijakannya pada Hollywood pula, AS tak ragu mengeluarkan uang senilai 80 juta dolar AS untuk mengembangkan Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS), sebuah jubah ala Iron Man. Padahal, dengan hanya berbekal AK-47, para jihadis ISIS hingga Taliban saja sukses mencundangi F-22A Raptor.

Selain kegagalan move on dari kejayaan Perang Dunia II, serentetan kekalahan yang dialami AS terjadi karena "semua orang benci terhadap Amerika" kecuali orang AS itu sendiri. Kebencian yang membuat Taliban, misalnya, tak pernah kehabisan peluru menembaki tentara AS karena memperoleh sokongan dana dan amunisi dari pihak (negara) lain secara diam-diam.

Editor: Irfan Teguh & Rio Apinino