tirto.id - Jika Arca Ganesa dari Candi Banon menjadi simbol masa awal mekarnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara, koleksi yang kita bahas kali ini nisbi cocok merepresentasikan senja kalanya. Mungkin, itu sebabnya koleksi ikonik ini diletakkan berseberangan dengan Ganesa.

Sementara Dewa Penghalau Rintangan itu menyapa pengunjung yang masuk, arca yang lazim diperkenalkan sebagai Bhairawa—emanasi Dewa Siwa yang bengis—itu adalah pengiring menuju halaman tengah Museum Nasional Indonesia.

Dalam sekilas pandang, pengunjung pasti bisa langsung mengenali arca yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-13 atau ke-14 ini. Arca Bhairawa menjadi ikon bukan hanya karena nilai sejarahnya, tapi juga karena ukurannya yang masif. Dengan tinggi mencapai 4,4 meter dan berat sekira 4 ton, ia merupakan yang terbesar di antara sekira 190 ribu benda bersejarah yang dimiliki Museum Gajah.

Pengunjung museum juga bakal mudah mengenalinya dari fitur-fitur yang melekat padanya. Sekilas, ia laksana raksasa bertubuh gempal dengan ekspresi wajah krodha (penuh amarah). Makin mengerikan lagi karena ia tengah memegang belati dan sebuah mangkuk tengkorak manusia.

Sang Bhairawa diarcakan berdiri di atas mayat lelaki yang kakinya dilipat ke punggung. Fitur lain yang juga menonjolkan aspek demoniknya adalah jajaran tengkorak di bagian lapik arca.

Namun, kontras dari semua fitur demonik itu, sebuah relief Buddha Aksobhya—salah satu emanasi dari Adhibuddha—terukir di mahkotanya. Ia pun digambarkan dengan sirascakra yang mengindikasikan kedewataannya.

“Beberapa ahli menganggap arca ini sebagai manifestasi aktivitas keagamaan aliran Tantra,” tulis Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo dalam Menguak Tabir Dharmasraya (2006).

Siapakah sebenarnya figur dewata nan enigmatik ini? Apa hubungannya dengan Tantra yang merupakan praktikesoteris?

Untuk menjawabnya, kita akan bertualang ke Sumatra masa 700-an tahun silam, tempat Buddhisme esoteris pernah mekar di bawah kuasa seorang raja bernama Adityawarman. Kita juga akan mencari tahu, bagaimana nenek moyang kita memandang religiusitas secara amat cair.

Dari Sumatra hingga Jakarta

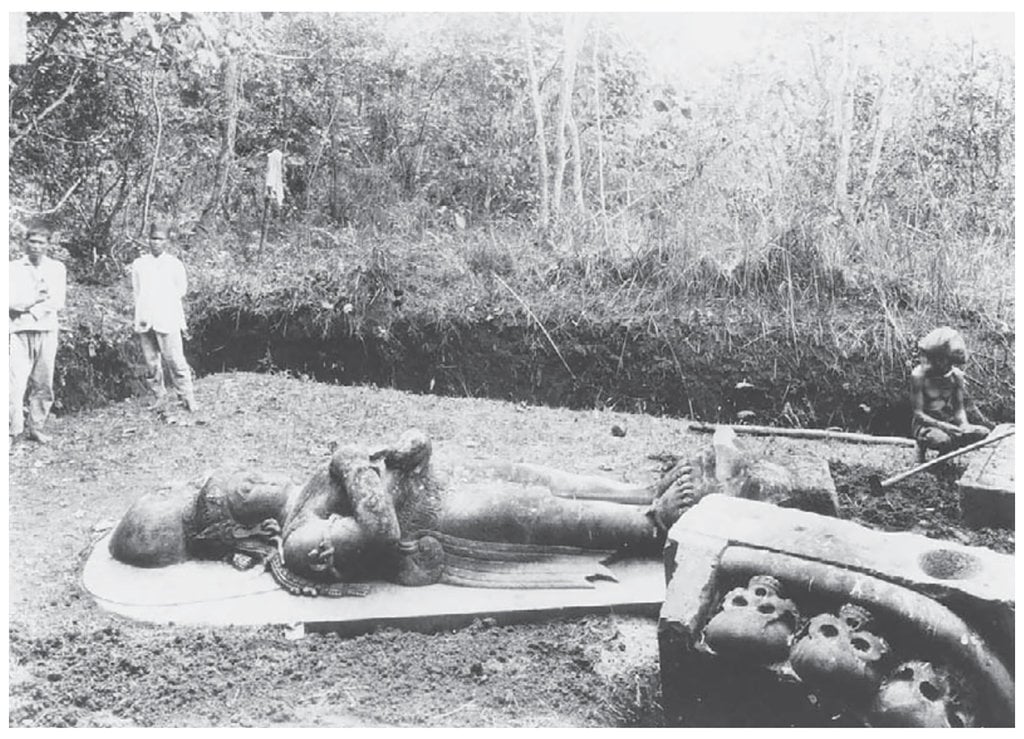

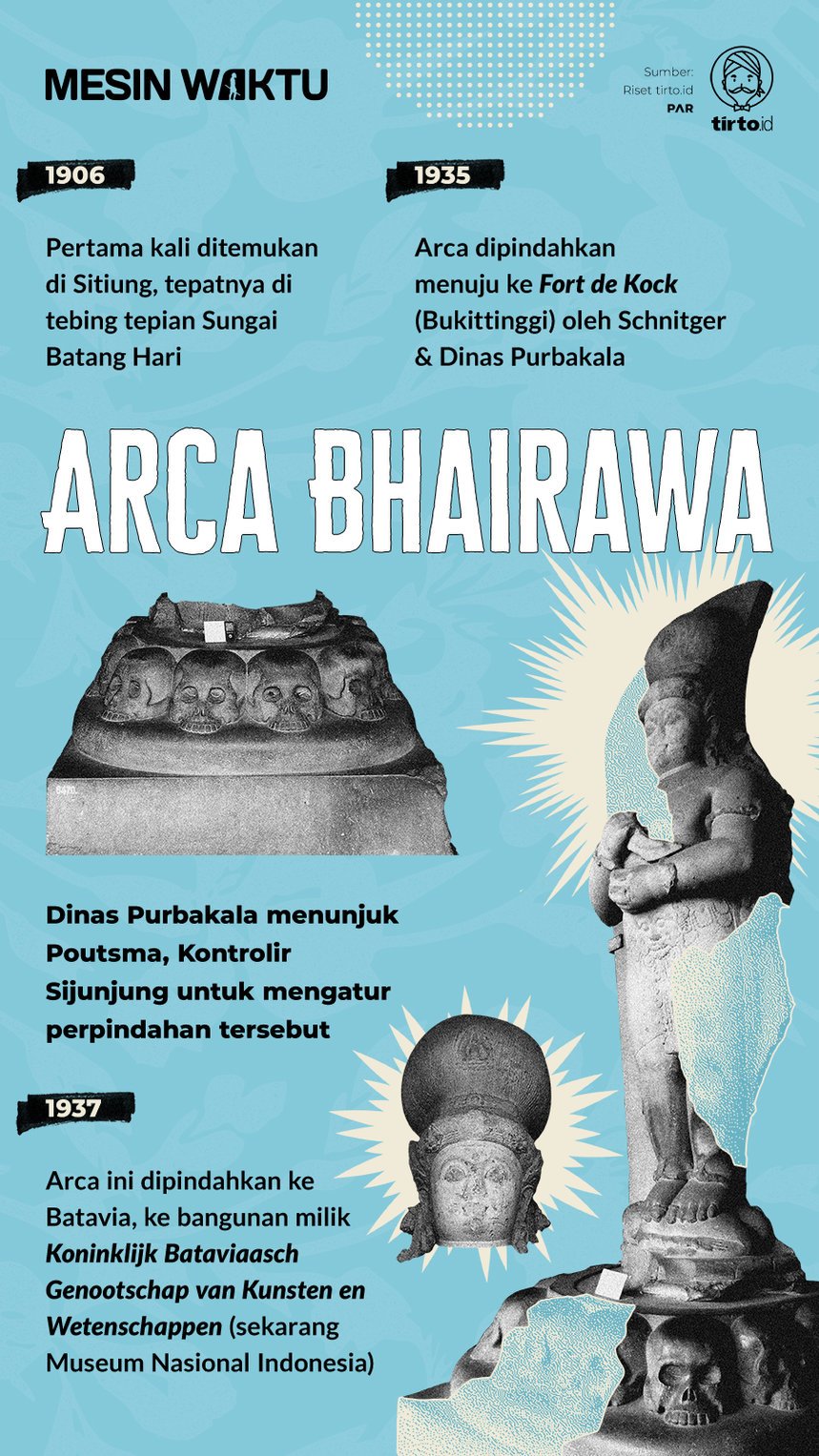

Arca Bhairawa ditemukan di daerah yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. Persisnya, ia ditemukan pada 1906 di tebing di tepian sebelah utara Sungai Batang Hari yang melewati Nagari Siguntur.

Pada 1935, rombongan Oudheidkundige Dienst (OD—Dinas Purbakala Kolonial) dipimpin oleh F.M. Schnitger mengeksplorasi lagi situs tempat penemuan Arca Bhairawa.

Schnitger menceritakan ekspedisi itu secara singkat dalam monografArchaeology of Hindoo Sumatra (1937). Schnitger menduga bahwa Arca Bhairawa tersebut semula pastilah tidak diletakkan di tebing sungai seperti saat ditemukan.

Konservator benda purbakala itu tak bisa memastikan di mana lokasi awal arca itu didirikan.Namun, diaberhasilmenemukan struktur bermaterial bata di sebelah barat laut lokasi penemuan arca.

“Ternyata itu adalah sebuah bangunan berukuran 20 meter persegi dengan tangga di empat penjurunya,” tulis Schnitger.

Setelah melalui beberapa kali ekskavasi, ternyatalah bahwa struktur bata itu adalah bagian dari kompleks arkeologis yang kini kita kenal sebagai Percandian Padang Roco. Itukah lokasi awal Arca Bhairawa? Masih butuh banyak penelitian untuk mencapai kesimpulan yang bulat.

Yang terang, OD dan Pemerintah Kolonial kemudian memilih untuk memindahkan Arca Bhairawa ke lokasi lain lagi pada tahun itu juga.

“OD kemudian memutuskan untuk memindahkan arca tersebut dari tempat asalnya dengan harapan agar dapat dikaji lebih lanjut,” tulis Deli Courant (4 Juni 1936).

Fort de Kock (Bukittinggi) dipilih menjadi lokasi Arca Bhairawa selanjutnya. Mengingat ukuran dan beratnya yang masif, pemindahan arca itu tentu memerlukan teknik dan keterampilan khusus. OD lalu menunjuk Kontrolir Sijunjung, Poutsma, untuk mengatur pemindahannya.

Dia mengerahkan sekira 300 orang untuk memindahkannya dari lokasi awal ke perahu di pinggir sungai.

“Perahu kemudian diarahkan menuju Sungai Dareh yang memakan waktu dua hari. Dari Sungai Dareh, arca dipindahkan ke truk untuk kemudian dibawa ke Sijunjung. Arca itu akhirnya ditempatkan di kebun binatang di Fort de Kock dan menghadap ke arah Gunung Marapi,” tulis Deli Courant lagi.

Proses pemindahan itu sungguhlah pekerjaan epik. Terlebih, tim Poutsma dihadapkan pada beberapa masalah, terutama kondisi cuaca, selama perjalanan.

“Badai petir menumbangkan satu pohon di perjalanan dan hampir menimpa truk yang membawa arca itu. Untungnya, arca itu dapat sampai dengan selamat,” tulis Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie (6 Agustus 1937).

Pada 1937, Arca Bhairawa sekali lagi dipindahkan. Kali ini, ke Batavia. Ia lantas menghuni bangunan museum milik Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang sekarang menjadi Museum Nasional.

Bhairawa atau Mahakala?

Arca raksasa yang diperkenalkan Museum Nasional sebagai Bhairawa itu sebenarnya tak serta-merta diidentifikasi demikian. Dalam setidaknya tiga dekade sejak tarikh penemuan arca itu, beberapa ahli purbakala mengajukan indentifikasi berbeda-beda.

C.M. Pleyte yang menggali dan melaporkan arca ini pada 1906 mengidentifikasinya sebagai sosok dewata yang disebut Mahakala. Pieter Vincent van Stein Callenfels dalam laporannya yang terbit pada 1920 juga berpendapat demikian.

Sementara itu, studi J.L. Moens (1924)dan Willem Frederik Stutterheim (1936) mengajukan teori yang berbeda bahwa arca itu adalah Bhairawa. Lebih jauh, Stutterheim juga mengaitkan Sang Bharawa dengan Adityawarman, penguasa Kerajaan Melayu-Dharmasraya yang seorang Buddhis.

“Ia mengajukan pendapat bahwa arca tersebut merupakan perwujudan Raja Adityawarman dan dibuat pada masa Majapahit. Pendapat Stutterheim dianut oleh para sarjana hingga hari ini,” tulis Muhamad Satok Yusuf dalam studi “Arca Bhairawa (Hayagriwa Lokeswara) Padangroco Berlanggam Seni Singhasari” (2022).

Menurut Iain Sinclair dalam "Vajramahākāla and the Śaivasaugata Rulers of Dharmāśraya and Siṅhasāri" (2022), identifikasi Pleyte adalah yang paling tepat kendati dia tak memberi penjelasan lebih lanjut.

Dasar pengidentifikasian arca raksasa dari Dharmasraya itu sebagai Bhairawa, menurut Sinclair lagi, lemah lantaran tidak bersumber dari teks-teks suci Hindu-Buddha yang relevan. Maka dengan menyandarkan argumentasinya pada bab ke-15 kitab Dakinivjrapanjara, Sinclair memperkuat pendapat Pleyte yang selama ini diabaikan bahwa arca raksasa itu adalahMahakala—atau lebih tepatnya Wajramahakala.

Ikonografi arca raksasa itu tepat benar dengan deskripsifigur dewata yang disebut dalam kitab Tantra tersebut.

“Arca itu bermuka satu dan berlengan dua (dvibhujam ekavaktrinam), bertubuh ‘kurcaci’ gemk (kharvarūpam), dan bersikap penuh semangat (mahātejam). Giginya ‘sangat menakutkan’ (damstrābhīmabhayānakam). Ia pun memegang sebilah golok dan tengkorak (kartrikapāladhārinam),” tulis Sinclair.

Upaya pengidentifikasian yang akurat tentang sosok dewata yang ditubuhkan sebagai arca raksasa tersebut agaknya masih akan panjang. Seiring dengan berkembangnya metode arkeologi, argumentasi-argumentasi baru pastilah akan muncul di kemudian hari. Demikianlah sifat natural ilmu pengetahuan.

Terlepas dari perdebatan ilmiah itu, baik Bhairawa maupun Mahakalasebenarnya punya kesamaan. Bahwa keduanya di satu titik pernah merupakan personifikasi dari aspek kedewataan Siwa dan lalu terserap dalam Buddhisme Wajrayana.

Bhairawa sejak awal memang merupakan sosok penting dalam Hindu Saiwa. Ia penggambaran Siwa yang dalam keadaan murka memenggal kepala kelima dari Dewa Brahma.

Sementara itu, Mahakala semula adalah dewa yang dipuja masyarakat Ujjain Kuno sebagai pelindung kotanya. Ia lalu terserap dalam Hindu Saiwa dan diidentikkan dengan Bhairawa.

Para penganut Budhhisme awal juga menghormatinya sebagai salah satu dewata. Ketika Buddhisme berbaur dengan ajaran-ajaran Tantra, Mahakala lalu dimunculkan sebagai salah satu Dharmapala atau Pelindung Dharma.

Seturut Sinclair, “Mahakala hadir dalam semua fase Tantrisme Buddhis, dari proto-tantra hingga yoginitantra di akhir milenium pertama dan awal milenium kedua tarikh Masehi.”

Inklusi Beragama

Seperti halnya Arca Ganesa dari Candi Banon, Arca Bhairawa—kita sebut saja demikian sebagaimana Museum Nasional memperkenalkannya—adalah tengara kepaduan seni dan religiusitas di era Hindu-Buddha. Ceritanya jadi lebih kompleks karena arca ini juga merepresentasikan aspek majemuk dan inklusif dari keberagamaan nenek moyang kita.

Arca Bhairawa dengan ikonografinya yang enigmatik secara implisit membawa kita pada pemahaman bahwa beragama berkelindan dengan proses kebudayaan. Dalam konteks zamannya, ia menandai adanya dialog, pertukaran, dan penyerapan gagasan keagamaan yang dinamis.

Pertukaran—atau mungkin lebih tepat disebut pembauran—itu dimungkinkan oleh ajaran Tantra. Seperti halnya Hinduisme dan Buddhisme, Tantra lahir di India. Perpaduannya dengan Buddhisme Mahayana lalu melahirkan “jalan” baru yang disebut Wajrayana atau lazim pula dikenal dengan sebutan Tantrayana.

“Tantrayana disebut juga Tantrisme, adalah tahapan lebih lanjut dari Mahayana yang bersifat esoterik. Sekte ini menitikberatkan aktivitasnya kepada praktek-praktek ritual, sedangkan Buddhisme yang umum titik beratnya adalah pada meditasi atau samadi,” tulis Eri Budiarto dkk. dalam Dewa Dewi Masa Klasik (2009).

Bilamana Buddhisme Wajrayana lahir masih sulit dipastikan lantaran sifatnya yang esoteris. Namun, ia diperkirakan mulai berkembang antara abad ke-2 hingga ke-4 Masehi. Aliran ini lalu menyebar ke Tibet, Tiongkok, dan tentu saja Nusantara.

Seturut Rita Istari dalam studi “Pelaksanaan Upacara Ritual dalam Tantrayana” (2002), Buddhisme Tantrayana yang sampai di Kepulauan Nusantara lalu mengalami pengayaan lebih lanjut. Sekali lagi, proses pembauran kebudayaan berlaku. Unsur-unsur aslinya dari India tentu tetap bertahan dan dipraktikkan beriringan dengan unsur kepercayaan Nusantara.

“Unsur kepercayaan asli yang mempengaruhi adalah dinamisme atau kepercayaan terhadap kekuatan gaib, terutama yang berkaitan dengan perbuatan gaib atau magi, baik magi hitam maupun magi putih,” tulis Istari.

Berdasar tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada, Buddhisme Wajrayana diketahui mekar bersisian dengan Hinduisme di Sumatra, Jawa, dan Bali. Jejaknya yang paling awal diketahui berasal dari Sumatra abad ke-7, saat Sriwijaya mulai membangun emporiumnya.

Di Jawa, jejak Buddhisme Wajrayana telah berkembang pada masa Mataram Kuno. Candi Kalasan yang dibangun pada 778 Masehi merupakan penandanya. Ia merupakan bangunan suci yang dipersembahkan khusus untuk Tara, dewi Wajrayana yang amat penting.

Di Jawa era Klasik, Hinduisme memang lebih menonjol ketimbang Buddhisme. Namun, itu tak berarti bahwa Buddhisme surut.

Peran Buddhisme Wajrayana menjadi amat menonjol di istana kerajaan Jawa pada masa Kertanagara berkuasa. Raja terakhir sekaligus terbesar Singhasari itu merupakan penganut Tantrayana aliran Kalacakrayang amat taat dan antusias. Dia bahkan menjadikan “kekuatan magis” dari laku Tantrayana sebagai salah satu alat untuk menghalau ancaman Kublai Khan.

Di era Majapahit, saat anak-cucu Kertanagara berkuasa, Buddhisme dan Siwaisme hidup berdampingan dengan damai. Meski begitu, Tantrayana tidak secara gamblang mengemuka di Jawa. Ia justru dimekarkan lagi di Sumatraoleh Adityawarman.

Dialah yang oleh Stutterheim ditunjuk sebagai tokoh yang diwujudkan sebagai Bhairawa raksasa. Adityawarman adalah penguasa Kerajaan Melayu-Dharmasraya yang bertakhta sejak 1347 hingga 1375.

Menurut George Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha (2017), Adityawarman masih berkerabat dengan dinasti Singhasari dan Majapahit. Seperti halnya Kertanagara, dia juga diperkirakan menganut Buddhisme Tantrayana aliran Kalacakra. Di salah satu prasasti peninggalannya, para ahli purbakala berhasil mengungkap ritus-ritus Tantrisme yang berlaku di masa itu.

Menilik wawasan tentangnya sejauh ini, tidak begitu mengherankan jika beberapa arkeolog menyebut Adityawarman-lah tokoh yang diarcakan dalam rupa Bhairawa. Walau demikian, perkara ini sebenarnya juga masih menjadi perdebatan.

Yang terang, Buddhisme Wajrayana kemudian turut surut usai mangkatnya Adityawarman. Sumatra sekaligus mulai memasuki babak sejarah baru dengan masuknya agama Islam. Di Jawa pun setali tiga uang.

Penulis: Omar Mohtar

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id