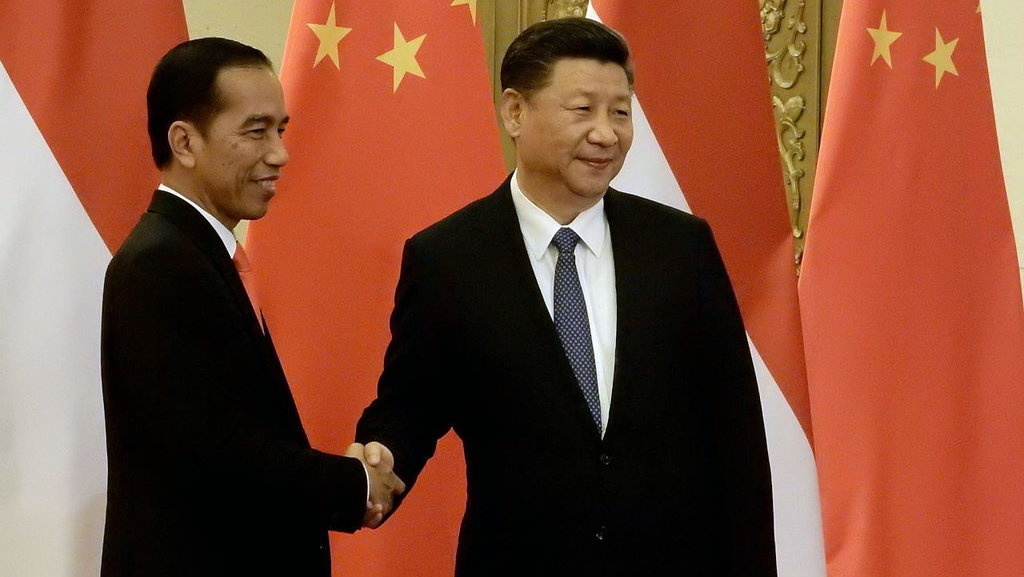

tirto.id - Salah satu momen menarik dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow Skotlandia yang berakhir pada 12 November lalu adalah pidato Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama. Ia menyampaikan kekecewaan berat gara-gara pemimpin dua negara penghasil emisi terbesar, Cina dan Rusia, tidak hadir dalam acara yang diikuti sedikitnya oleh 30 ribu delegasi dari 197 negara tersebut.

Presiden AS yang sekarang, Joe Biden, juga menyoroti itu. Ia menganggap ketidakhadiran Presiden Xi Jinping sebagai “kesalahan besar” yang menandakan lunturnya pengaruh Cina di panggung dunia. “Seluruh dunia akan melihat ke Cina dan bertanya ‘nilai tambah apa yang mereka berikan?’ Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk memengaruhi masyarakat dunia dan orang-orang di COP.”

Cina, yang roda ekonominya berputar kencang selama dua dekade terakhir, memang selalu dituntut turut bertanggung jawab mengatasi perubahan iklim. Selain berasal dari negara seperkasa AS, kritik juga datang dari kepulauan yang berisiko tenggelam akibat kenaikan air laut, Maladewa. “Mereka sangat mengabaikan COP. Mereka sudah mengabaikan planet ini. Mereka sudah mengabaikan iklim,” kata politikus sekaligus Mantan Presiden Mohamed Nasheed.

Negara-negara yang rentan terdampak perubahan iklim kerap menjalin kerja sama dengan Cina. Mereka mendapatkan kemudahan untuk pinjam duit terutama untuk proyek-proyek infrastruktur atau energi. Tak terkecuali Maladewa. Utang mereka ke Cina sebesar 1 miliar dolar, setara seperempat dari total Produk Domestik Bruto.

Nasheed mengatakan ada kaitan yang jelas antara sikap Cina soal iklim dan kemampuan negara-negara debitur melunasi utangnya. “Ketika Maladewa tidak ada lagi, bagaimana Maladewa mampu membayar utangnya?” tanya Nasheed.

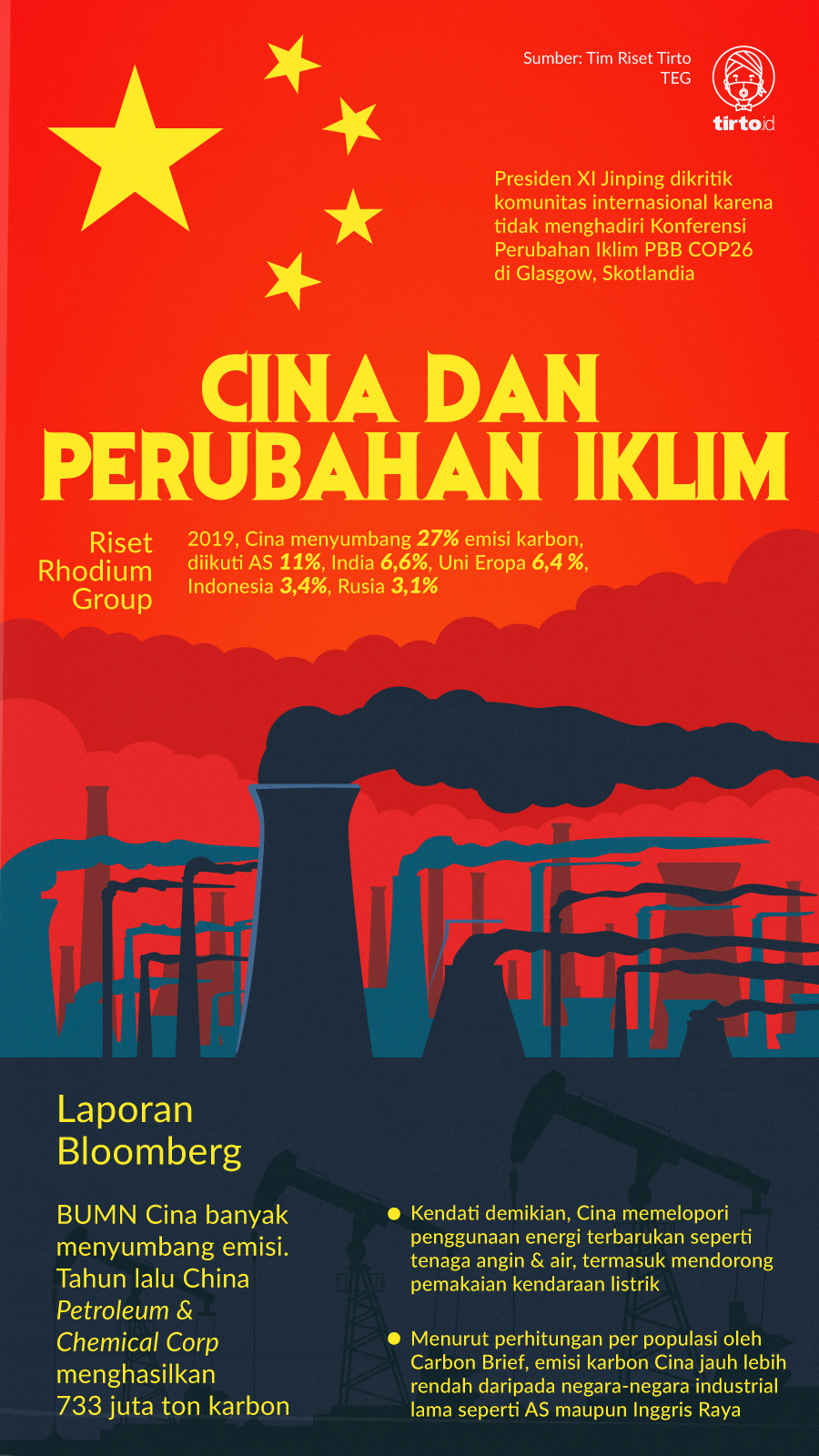

Kontribusi Emisi Karbon Cina

Seberapa signifikan kontribusi Cina terhadap perubahan iklim? Menurut riset Rhodium Group, sepanjang 2019 Cina sudah menyumbang lebih dari 27 persen emisi gas rumah kaca. Di bawahnya terdapat AS dengan kontribusi sebesar 11 persen, India (6,6 persen), Uni Eropa (6,4 persen), Indonesia (3,4 persen), dan Rusia (3,1 persen). Tahun itu, jumlah emisi gas Cina mencapai 14,093 miliar ton—sekitar 30 juta ton lebih banyak dibandingkan akumulasi karbon geng negara ekonomi kaya OECD yang totalnya 14,057 miliar ton.

Terdapat jejak perusahaan negara atau BUMN Cina di balik peningkatan emisi karbon tersebut. Akhir Oktober kemarin Bloomberg melaporkan jika tahun lalu produsen baja China Baowu Group diperkirakan sudah melepas karbon ke atmosfer sebanyak 211 juta ton. Angka itu lebih besar dibandingkan total karbon Pakistan. Emisi perusahaan listrik Huaneng Power International mencapai 317 juta ton atau setara gas buangan Inggris Raya. Di sektor minyak, China Petroleum & Chemical Corp. menghasilkan 733 juta ton karbon, di atas jumlah emisi total Spanyol dan Kanada. Petrochina Company Ltd. memproduksi lebih banyak, sekitar 881 juta ton karbon. Itu lebih besar dari gabungan emisi yang dihasilkan Vietnam dan Korea Selatan.

Kontribusi Cina tak hanya secara langsung, tapi juga tidak langsung lewat pembiayaan proyek-proyek pembangkit listrik dari batu bara di luar negeri. Institusi keuangan Cina, juga Jepang dan Korsel, giat menyokong industri energi yang polutif di negara-negara Afrika dan Asia, tak terkecuali Indonesia, ketika institusi serupa dari Eropa dan Amerika Utara, termasuk Bank Dunia, meninggalkannya.

Berdasarkan laporan Global Development Policy Center Boston University, sepanjang 2013-2018 China Development Bank dan Export Import Bank of China) menggelontorkan sedikitnya 15,6 miliar dolar AS (sekitar Rp222 triliun). Angka ini setara 50 persen pembiayaan industri batu bara luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor publik. Di bawah mereka ada Jepang (30 persen) dan Korea Selatan (11 persen).

Boston University menemukan industri pembangkit listrik dari bahan bakar fosil yang disokong oleh Cina di luar negeri, baik melalui investasi langsung maupun bank pemerintah, menghasilkan sekitar 314 juta ton karbon per tahun. Angka ini setara 3,5 persen total produksi karbon dunia dari sektor energi di luar Cina.

Dalam rentang waktu hampir dua dekade (2000-2018), Cina mengembangkan 777 pembangkit tenaga listrik di 83 negara dengan target kapasitas 186,5 gigawatt. Sekitar 100 gigawatt sudah direalisasikan. Kelak, dengan energi maksimal yang dikeluarkan oleh pembangkit-pembangkit listrik Cina, mereka diperhitungkan akan menyumbang tambahan 211 juta ton emisi karbon setiap tahun.

Catherine Early di BBC juga mengatakan mengaproyek Belt and Road Initiative (BRI) turut berkontribusi menambah emisi karbon. Early mengutip temuan analis Vivid Economics yang menyebutkan pembangunan pelabuhan, jalur kereta, dan jalan tol untuk proyek BRI di 126 negara bisa bikin emisi karbon dunia meroket dari kisaran 28 persen jadi 66 persen pada 2050 nanti.

Investasi Cina di luar negeri juga termasuk hidrolistrik atau pembangkit listrik tenaga air (27 persen) dan energi terbarukan (11 persen). Akan tetapi tetap saja porsi terbesar (40 persen) ada di sektor batu bara.

Yang Sudah dan Akan Cina Perbuat

Pada pengujung 2020 silam, Presiden Xi berjanji bahwa emisi karbon Cina akan berada di puncaknya sebelum 2030. Xi juga mengatakan bahwa Cina akan mencapai netralitas karbon sebelum 2060. Pernyataan itu Xi ulang pada Pertemuan Umum ke-75 PBB September kemarin. Selain itu, Xi mengaku ingin mendukung negara-negara berkembang dalam memproduksi energi ramah lingkungan, termasuk berhenti menyokong proyek baru terkait batu bara di luar negeri.

Menurut media propemerintah Cina Global Times, keputusan tersebut merupakan “pengorbanan ekonomi besar.” Di mata mereka, Cina yang masih gencar-gencarnya membangun ekonomi harus berkorban mengerem pembangunan demi meredam kerusakan iklim dan lingkungan. Situasi Cina juga dipandang berbeda dengan AS atau negara-negara Eropa yang secara ekonomi dan industri sudah terlebih dulu mapan.

Tapi komitmen Cina untuk menyetop roda industri batu bara disambut dengan pesimisme. Kepada Nature, Ottmar Edenhofer, direktur Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, mengatakan, “Menghentikan pendanaan batu bara di luar negeri memang langkah yang penting, tapi Cina masih jauh dari menghapus batu baranya.”

Produksi batu bara domestik Cina memang meningkat nyaris tiga kali lipat sejak 2001, sedangkan produksi di Eropa dan AS justru berkurang separuhnya. Saking besarnya, pada 2020 lalu Cina menjadi penghasil separuh dari 7,7 miliar ton batu bara dunia. International Energy Agency mencatat sampai kuartal pertama 2020 64 persen energi yang dikonsumsi Cina berasal dari batu bara, sedangkan energi terbarukan baru sekitar 28 persen.

Kendati demikian, Cina tampaknya memang serius mengurangi penggunaan batu bara. Sepanjang paruh pertama 2021, misalnya, mereka tidak membuka keran investasi baru untuk pembangkit listrik batu bara atau pertambangan batu bara di luar negeri. Investasi energi untuk asing diarahkan pada industri gas (37 persen), minyak (30 persen) dan hidrolistrik (28 persen). Kemudian, Juni kemarin, bank BUMN Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) membatalkan rencana membiayai pembangkit listrik batu bara di Zimbabwe senilai 3 miliar dolar AS (sekitar Rp42 triliun). Langkah ini dipandang signifikan bagi Lauri Myllyvirta, analis di Centre for Research on Energy and Clean Air. “Sepengetahuan saya, inilah kali pertama bank Cina secara proaktif meninggalkan proyek tenaga batu bara,” ujar Myllyvirta.

Di samping itu, Cina juga punya catatan mengesankan dalam penggunaan energi terbarukan. Pada 2020, mereka menawarkan kapasitas tenaga surya terbesar di dunia, yakni 253 gigawatt—diperkiraan menembus 300 gigawatta tahun ini. Kapasitas itu jauh lebih tinggi daripada milik Uni Eropa yang berkisar di 151 gigawatt.

Cina juga menjadi penyuplai terbesar sel surya dan diode pemancar cahaya. Ekspor dari Cina mendominasi dunia (41 persen), diikuti Malaysia (10 persen) dan Jepang (6 persen). Pasar mereka besar di AS. Sebanyak 59 persen komponen panel surya AS diimpor dari pabrik-pabrik milik Cina di Asia Tenggara.

Cina juga gencar mendorong pemakaian turbin atau pembangkit listrik energi angin. Pertumbuhan kapasitas daya listriknya sangat pesat. Menurut temuan Bloomberg New Energy Finance, Cina membangun instalasi yang mampu menghasilkan lebih dari separuh kapasitas listrik dari turbin dunia. Pada 2020, pertumbuhan turbin Cina (didominasi untuk pemakaian di dalam negeri) mencapai 58 gigawatt, melebihi pertumbuhan daya listrik tenaga angin yang dihasilkan dunia pada 2019.

Di samping itu, Cina masih pula membangun bendungan besar dan mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga air. Teknologi bendungan memang dikritik karena berisiko bagi pertanian dan perikanan, namun ia tetap dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara atau impor minyak dan gas.

Pada Juni, Cina menyelesaikan pembangunan dua unit perangkat untuk bendungan terbesar kedua di dunia, Baihetan Dam di Sungai Jinsha, anak dari Sungai Yangtze. Rencananya mereka akan membangun 16 unit perangkat yang masing-masing bisa menghasilkan 1 juta kilowatt listrik. Rekor bendungan terbesar sudah Cina ciptakan sendiri pada 2003 silam, Three Gorges Dam, dengan kapasitas 22,5 gigawatt listrik.

Ringkasnya, Cina adalah pionir dalam beragam sumber energi terbarukan. Kemajuan Cina di sektor ini tercermin dari 150 ribu hak paten (30 persen dunia) yang mereka miliki, sementara AS mengekor dengan 100 ribu paten (Jepang dan Uni Eropa masing-masing 75 ribu paten).

Menurut duta iklim AS John Kerry dan anggota DPR AS Ro Khanna, semestinya AS meniru langkah Cina seperti memberikan subsidi atau menghapus pajak kepada masyarakat yang membeli kendaraan listrik dari BUMN. “Kecuali AS punya rencana yang strategis,” tulis Kerry dan Khana.

Kambing Hitam?

Tingginya tuntutan listrik pada musim dingin membuat otoritas Cina khawatir kekurangan pasokan energi. Karena itu pada Oktober lalu mereka meningkatkan produksi batu bara sampai 1,1 juta ton per hari. Dilihat dari sudut pandang biasa, kebijakan ini tentu patut disayangkan. Namun, menurut ilmuwan iklim dari University of North Carolina Chapel Hill Angel Hsu, pengakuan Cina tentang keterbatasan energi dan kebijakan yang diambilnya itu perlu dipandang sebagai “pertanda penting tentang keterbukaan dan progres.”

Dalam konteks lebih luas, menurut Hsu upaya Cina mengatasi krisis iklim tidak didorong oleh negosiasi dengan negara-negara lain, tapi karena menyadari kondisi bumi yang menghangat berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. “Tentu saja motivasi Cina utamanya didorong oleh kepentingan pribadi, akan tetapi kepemimpinan Cina ingin dan pantas [untuk mendapatkan] pengakuan atas usaha-usaha iklimnya sejauh ini—seperti mengembangkan teknologi energi bersih.”

Secara historis, negara-negara Amerika Utara dan Eropa sudah lebih dulu membakar fosil demi memajukan industri. Robbie Andrew, peneliti di Center for International Climate Research (CICERO) di Norwegia, menyinggung soal ini. “Emisi Cina tidak terlalu signifikan. Mereka belum mulai gencar menghasilkannya sampai 2001 ketika bergabung dengan World Trade Organization, dan hal itu memberikan Cina akses kepada pasar dunia serta mendorong ledakan ekonomi mereka, terutama difokuskan untuk memproduksi barang-barang ekspor.”

Melansir temuan lembaga riset dan media Carbon Brief, secara akumulatif AS tetap juara dalam membuang karbon ke atmosfer. Sejak 1850 sampai hari ini, mereka sudah berkontribusi terhadap 20 persen total karbon dunia. Cina mengikuti dengan (11 persen), lalu Rusia (7 persen), Brasil (5 persen) dan Indonesia (4 persen).

Pada waktu yang sama, Cina dan negara-negara besar lainnya seperti India, Brasil, dan Indonesia punya populasi yang sangat banyak. Artinya, emisi karbon per kapita mereka tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan dunia industri Barat. Keempat negara tersebut memberi makan bagi sekitar 42 persen populasi dunia, namun akumulasi karbon mereka sejak 1850 hanya 23 persen. Sedangkan AS, Rusia, Jerman, Inggris Raya, Jepang dan Kanada, yang jumlah populasinya hanya 10 persen dari seluruh warga dunia sudah menghasilkan emisi sampai 39 persen.

Maka tepat belaka pernyataan Global Times, bahwa keputusan Cina terkait iklim merupakan “pengorbanan ekonomi besar.”

Editor: Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id