tirto.id - Suara mesin pemotong rumput nyaring terdengar saat saya tiba di rumah milik Gung Kayon. Bak memegang stik golf dengan dua tangannya, lelaki 53 tahun itu mengarahkan mata pisau pemotong rumput ke beberapa titik di halaman rumahnya. Potongan rumput yang ditebas secepat kilat berhamburan ke berbagai arah.

Sembari berjalan pelan-pelan ke beberapa titik, ia menggendong ransel abu-abu di punggungnya. Di dalam ransel itu, ada baterai dengan daya sebesar 24v 9Ah. Baterai itu tersambung kabel dengan tongkat pemotong rumput yang digunakan Gung Kayon.

Untuk memotong rumput, ia punya dua buah baterai yang bergantian digunakan dan diisi daya listriknya menggunakan panel surya.

“Ini pemotong rumput dengan listrik dari energi panel surya. Saya cukup charge selama satu jam dengan atap surya, saya bisa gunakan selama satu jam untuk memotong rumput,” katanya saat saya temui 22 Oktober lalu.

Nama aslinya I Gusti Ngurah Agung Putradhyana. Sejak muda, ia sudah akrab dengan barang-barang elektronik dan ketenagalistrikkan. Tahun 1999, ia pernah mendirikan sebuah yayasan bernama Pikiran, Kata, dan Karya untuk Harmoni Lingkungan—atau disingkat menjadi KAYON. Sejak saat itu pula banyak aktivis lingkungan memanggilnya dengan Gung Kayon.

Sudah hampir dua dekade ia membekali rumahnya di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali dengan daya listrik yang berasal dari energi surya. Hingga hari ini, sekitar 90 persen listrik di rumahnya berasal dari energi surya. Sisanya masih mengandalkan listrik dari perusahaan pelat merah. Itu pun jarang dipakai.

Pemanfaatan energi surya di rumahnya dibagi berdasarkan pemakaian listrik per bangunan. Di wilayah rumahnya, total ada enam bangunan kecil, yang artinya ada enam sumber tenaga surya dan baterai secara terpisah.

Gung Kayon mengajak saya berkeliling rumahnya. Di ruang kerjanya, ada panel surya berkekuatan 108 Wp. Bangunan itu terlihat cukup berantakan: tempat utak-atik barang elektronik, membuka laptop, atau sekadar bersantai sambil menyeduh kopi.

Di bangunan yang berfungsi sebagai kamar mandi serta toilet, ada panel surya berkekuatan 20 Wp. Gung Kayon merakit penggunaan listrik di bangunan itu dengan sistem sensorik: listrik hanya menyala saat ada orang yang menggunakan kamar mandi.

“Jadi kebutuhan itu per alat dan per bangunan, kebutuhan masing-masing ya beda. Sudah sangat terperinci di tiap penggunaan. Lebih efisien. Hampir semua saya pakai sistem sensorik dan timer. Taman baru nyala listriknya jam enam sore, dapur baru nyala jam lima sore. Disesuaikan. Ini akan membuat semuanya menjadi lebih ringan,” kata dia.

“Saya lebih senang menyebutnya dengan sistem desentralisasi,” tambahnya sembari tersenyum kepada saya. Saat itu kami berdiri di depan salah satu bangunan rumahnya yang tertempel bingkai ilustrasi pemimpin revolusi Kuba, Che Guevara.

Penggunaan energi surya di rumahnya hingga 90 persen tersebut tak bisa dibangun dalam satu waktu sekaligus. Ia mengaku mencicil semuanya satu demi satu, pelan-pelan dari tahun ke tahun.

“Saya masih pakai PLN, tapi enggak banyak. Tapi kan itu saya enggak pake setiap hari. Waktu tertentu aja,” katanya.

Sejak masih kuliah di jurusan arsitektur Universitas Udayana, utak-atik barang elektronik adalah hobinya. Saat itu, ia mengaku sudah paham penggunaan energi surya. Pada 1995, beberapa kali ia pergi ke Jakarta dan Bandung hanya untuk beli komponen buat melengkapi pembangkit listrik tenaga surya buatannya sendiri. Tiga tahun setelahnya, Gung Kayon lulus.

Pada 2004, Gung Kayon memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Sembari pelan-pelan menerapkan energi surya di rumahnya, ia rutin bikin agenda bersama anak-anak dari usia 9 sampai 13 tahun. Mereka belajar bahasa Inggris, menggunakan komputer, dibarengi dengan aktivitas kesenian lainnya.

Pada malam hari, Gung Kayon mulai menunjukkan ke anak-anak kalau energi listrik untuk pencahayaan lampu itu berasal dari matahari. “Saya pakai tesisnya Noam Chomsky tentang kompetensi, jika ingin memasukkan suatu pemahaman di usia kompeten, itu sekitar 9-13 tahun,” kata dia.

“Sekarang, anak-anak itu sudah besar semua, ada yang sudah jadi anggota dewan [legislatif]. Di alam bawah sadar mereka, pasti concern ke isu energi surya, energi bersih, lingkungan,” tambahnya sembari tertawa.

Di level berikutnya, Gung Kayon memiliki target agar kantor Desa Geluntung—yang jaraknya hanya 200 meter dari rumahnya—mulai memasang PLTS dan memanfaatkan energi surya semaksimal mungkin. Apalagi, Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang diteken Gubernur I Wayan Koster meminta pemanfaatan energi terbarukan sampai ke level masyarakat komunal dan desa adat.

Ia mengaku sudah berbicara dengan beberapa orang di desanya, termasuk petinggi desa, dan hampir semua memberi respon positif.

“Kantor desa kan [bekerja] urusan publik. Mereka melayani publik. Dana desa bisa digunakan untuk menjalankan mandat percepatan bauran energi terbarukan ini,” kata dia. “Paling enggak, nanti bisa deklarasi bahwa ini kantor desa pertama di Tabanan yang gunakan panel surya.”

Satu hari sebelum saya bertemu dengan Gung Kayon, Presiden Joko Widodo gembar-gembor ingin masyarakat untuk tinggalkan energi fosil dan mulai beralih ke energi terbarukan. Mungkin Jokowi tak sadar, apa yang diucapkannya sudah dijalani dan dihayati oleh Gung Kayon sejak puluhan tahun silam.

Potensi Jumbo Energi Surya

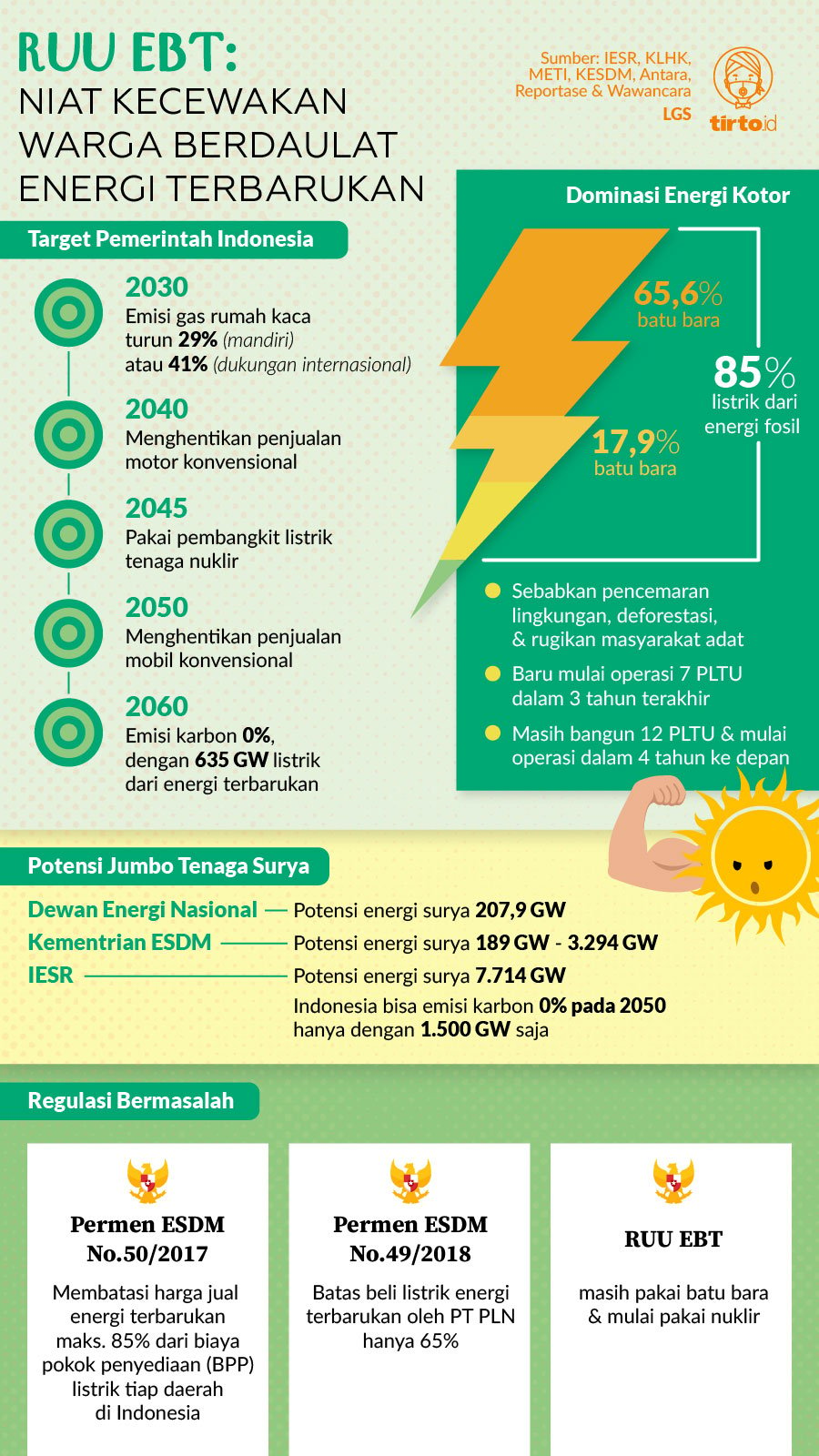

Penggunaan energi surya memang gandrung dibicarakan beberapa tahun terakhir. Apalagi jelang COP26—konferensi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna membahas perubahan iklim—pada November ini, Pemerintah memiliki target baru untuk mengejar emisi nol karbon—net-zero emission (NZE)—pada 2060 mendatang.

Terlebih, pada 2016 lalu, Indonesia ikut meneken Perjanjian Paris untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contributors (NDC) pada 2030 mendatang: sebesar 29 persen secara mandiri, atau 41 persen lewat dukungan internasional. Sejak saat itulah Pemerintah berencana untuk mengembangkan energi terbarukan—salah satunya surya—dan mulai mempensiunkan pembangkit listrik yang berbasis fosil—atau energi kotor.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, target itu terbaru termasuk memakai opsi pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dimulai pada 2045 mendatang, dengan kapasitas hingga 35 gigawatt di tahun 2060. Pemerintah juga ingin fokus ke kendaraan listrik, hentikan penjualan motor konvensional pada 2040 dan mobil konvensional pada 2050, serta transportasi publik yang lebih masif.

Dalam forum COP26 pada November mendatang itu, Presiden Joko Widodo berencana akan memaparkan berbagai strategi mengejar target NDC dan NZE tersebut. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misnah bilang bahwa salah satu strateginya adalah dengan menyiapkan sejumlah regulasi.

Salah satunya adalah finalisasi Perpres pembelian listrik 100 persen dari sumber energi terbarukan, rancangan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), hingga pengenaan pajak karbon secara bertahap sejak 2022 agar bisa mendorong pelaku ekonomi untuk beralih ke ekonomi hijau rendah karbon.

Hingga 2060 mendatang, Pemerintah setidaknya menargetkan daya sebesar 635 gigawatt—awalnya hanya 418 gigawatt—dari seluruh kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. “Walau hingga saat ini dari potensi itu masih termanfaatkan sekitar 10 gigawatt,” kata Feby, 25 Oktober lalu.

Dari banyak subsektor energi, sektor ketenagalistrikkan memegang posisi paling besar untuk mencapai target tersebut. Namun, di titik inilah letak masalahnya: sekitar 85 persen bauran energi untuk pembangkit listrik masih berasal dari fosil—alias energi kotor. Hingga September lalu, bauran energi untuk pembangkit listrik masih didominasi oleh batubara (65,6 persen) dan gas (17,9 persen).

Kita semua sama-sama tahu: energi kotor tak hanya perkara ikut berkontribusi atas perubahan iklim, tapi juga pencemaran lingkungan, deforestasi, hingga merugikan masyarakat adat di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu ada pemaksimalan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2021 oleh Dewan Energi Nasional mencatat sejumlah potensi dari energi terbarukan: energi surya hingga 207,9 gigawatt (yang terpasang masih 0,2 gigawatt), energi air hingga 94,5 gigawatt (yang terpasang masih 6,1 gigawatt), dan energi angin hingga 60,6 gigawatt (yang terpasang masih 0,2 gigawatt).

Namun, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), data potensi yang dikeluarkan Pemerintah terlalu kecil, apalagi untuk energi surya.

Kajian terbaru IESR berjudul “Beyond 443 GW: Potensi Energi Terbarukan Indonesia”, menemukan ada dua skenario untuk memaksimal potensi energi surya di Indonesia. Skenario pertama dengan menggunakan seluruh lokasi yang optimal untuk ditutupi oleh panel surya, potensi energinya mencapai 7.714 gigawatt.

Sedangkan untuk skenario kedua, dengan hanya 27 persen dari atap perumahan dan 5 persen dari bendungan seluruh Indonesia ditutup panel, potensi energinya mencapai 6.749 gigawatt. Kedua angka potensi ini sangat jauh lebih banyak ketimbang data dari Pemerintah.

Dari seluruh wilayah di Indonesia, area belukar dapat menjadi kontributor utama untuk pemasangan panel surya: luasnya mencapai 101.937 kilometer persegi, dengan energi sebesar 4.179 gigawatt.

“Potensi yang sudah terhitung tersebut, apabila kita bandingkan dengan yang ada di dalam RUEN, hasilnya lebih tinggi dari yang tertera di RUEN. Jadi disimpulkan bahwa, banyak sebenarnya potensi energi terbarukan di Indonesia, dari yang tertera di RUEN,” kata peneliti senior IESR, Handriyanti Diah Puspitarini, 25 Oktober lalu.

Bahkan, menurut IESR, angka potensi tersebut menjadi sangat surplus jika Pemerintah maksimal untuk kejar emisi nol persen pada 2050 mendatang. Kajian IESR pada Mei lalu berjudul “Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: A Pathway to zero emissions by 2050”, menyebut secara teknis dan ekonomis target itu bisa tercapai hanya dengan 1.500 gigawatt saja.

“Menurut IESR, dekarbonisasi mendalam di tahun 2050, potensi surya yang dibutuhkan hanya hampir 1.500 gigawatt, tapi dilihat dari hasil pemetaan atau hasil kajian dilakukan sebenarnya, potensi ET sangat melimpah, bahkan melebihi dari yang dibutuhkan untuk mencapai dekarbonisasi mendalam. Jadi sangat disayangkan jika tidak digunakan secara optimal,” tambah Yanti.

Sejauh ini, dalam catatan Kementerian ESDM, dari potensi energi surya sebesar 207,9 gigawatt—sesuai dengan catatan RUEN 2021, angka yang sudah dimanfaatkan baru mencapai 154,5 megawatt peak atau baru 0,07 persennya.

Menurut Kepala Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Hariyanto, pihaknya sedang menghitung ulang angka potensi energi surya sekitar antara 189 gigawatt sampai 3.294 gigawatt—angka yang masih jauh di bawah temuan IESR.

“Update di 2021, potensinya sekitar 189 gigawatt sampai 3.294 gigawatt, dengan berbagai asumsi. Mana angka yang mau diambil nanti, nanti kita akan diskusikan secara pleno semua stakeholder. Apakah angka-angka tersebut bisa diacu sebagai potensi yang dibawa secara praktikal,” kata dia, 25 Oktober lalu.

Sikap Ambigu Lewat Regulasi

Langkah berdikari untuk menggunakan energi surya yang ditapaki Gung Kayon dan banyak warga lainnya bukan tanpa kendala. Ada banyak masalah yang muncul di mata para pengguna inisiatif tenaga surya rumahan atau komunitas, dan yang paling pelik adalah tentang iklim aturan yang justru tidak mendukung.

Penggunaan PLTS mengenal dua sistem pemakaian: on-grid dan off-grid. Secara umum, sistem on-grid hanya akan menghasilkan listrik saat berbarengan dengan grid dari PT PLN. Sistem ini memungkinkan adanya proses jual-beli daya listrik dengan PT PLN. Para pengguna hanya perlu memiliki panel surya dan inverter—alat untuk mengkonversi arus. Meski simpel, sistem ini masih bergantung dengan PT PLN.

Lain cerita dengan sistem off-grid. Sistem ini memungkinkan menyimpan energi listrik yang didapat dari surya ke dalam baterai dan bisa digunakan kapan saja. Dengan sistem ini, warga bisa lebih berdaya untuk gunakan energi surya dan pakai listrik di rumah masing-masing tanpa tergantung dengan PT PLN.

Kendati demikian, pengguna PLTS off-grid memang lebih menguras tenaga: biaya baterai cukup mahal, perawatan alat yang rutin, dan penggantian baterai secara berkala.

Sistem PLTS off-grid inilah yang digunakan oleh Gung Kayon selama hampir dua dekade itu. Ia memaksimalkan potensi berdaulat secara energi terbarukan, dan meminimalisir sekecil mungkin pemakaian arus listrik dari energi kotor yang diproduksi oleh PT PLN.

“Saya dari awal memang memilih off-grid. PLN tetap pakai, tapi seperlunya aja,” kata dia. “Tidak semua orang punya waktu dan concern seperti saya. Saya sih enggak penting repot atau enggaknya, saya seneng urusi hal-hal ini.”

Namun, Gung Kayon bercerita, beberapa temannya yang menggunakan sistem on-grid banyak mengalami, salah duanya perkara PT PLN yang masih hanya maksimal membeli sebesar 65 persen dan sistem birokrasi yang lama. “Kalau teman-teman cerita pada kapok, itu pengalaman mereka,” kata dia.

Kasus seperti itu memang banyak terjadi untuk para pengguna energi surya yang menggunakan mekanisme on-grid. Salah satunya terkait Peraturan Menteri ESDM No. 49 tahun 2018, yang salah satu pasalnya membatasi pembelian listrik PT PLN dari warga hanya maksimal 65 persen. Padahal, warga bisa ‘memanen’ lebih banyak listrik untuk bisa dijual ke PT PLN.

Beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM telah merevisi aturan itu dan bisa memaksimalkan sebanyak 100 persen. Namun, penerapannya masih menunggu waktu.

Kendala lainnya untuk para pengguna sistem on-grid adalah proses pergantian kWh meter yang cukup lama. Banyak yang mengeluh bisa memakan waktu 3-4 bulan. Belum lagi ada banyak kasus PT PLN meminta pelanggan untuk upgrade listrik ke lebih mahal untuk mendapatkan net metering.

Tak hanya itu, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, juga menilai Permen ESDM No 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik juga kontradiktif dengan semangat transisi energi terbarukan.

Dalam aturan itu, Pemerintah membatasi harga jual energi terbarukan maksimal 85 persen dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik tiap daerah di Indonesia.

“Itu diskriminasi. Di satu sisi pengembangan energi terbarukan mau dikedepankan, tapi regulasi yang mendorong ke arah itu malah berlawanan,” kata Surya saat saya hubungi, 29 Oktober lalu.

Hal itu juga yang dikritik oleh Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa. Kata dia, pembatasan 85 persen itu justru menjadi penghambat jika ingin beralih ke energi terbarukan. “Kalau disuruh bersaing dengan batu bara, ya repot. Target enggak bisa tercapai karena regulasi,” katanya.

“Di satu sisi kita ingin kembangkan energi terbarukan, tapi di sisi lain pembangunan yang paling banyak itu PLTU. Kontradiktif lagi,” tambah Surya.

Apa yang diucapkan Surya bukan isapan jempol. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 27 Mei lalu, PT PLN menjabarkan setidaknya Pemerintah baru saja mengoperasikan tujuh PLTU selama tiga tahun terakhir. Angka di atas belum termasuk 12 PLTU yang sedang dibangun masif dan berencana mulai beroperasi sepanjang empat tahun ke depan.

Buah Simalakama RUU EBT

Sengkarut masalah regulasi di atas belum termasuk RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sedang digodok oleh Pemerintah dan DPR. RUU yang diharapkan bisa mengakomodir lebih banyak energi terbarukan, justru di beberapa pasalnya terdapat celah untuk menggunakan nuklir dan batu bara sebagai sumber energi.

Menurut Surya, hal tersebut masih menjadi preseden buruk karena tandanya Pemerintah belum mau lepas dari energi fosil. Hal-hal yang tidak harapkan justru masuk ke RUU EBT. “Itulah Indonesia, yang diharapkan enggak muncul, yang tidak harapkan malah muncul,” kata dia.

Namun, terlepas dari pasal tersebut, kesalahan paling fundamental dari RUU EBT adalah pendefinisian yang salah yang dilakukan oleh Pemerintah. Kata Surya, nama yang seharusnya cukup dengan “RUU Energi Terbarukan”, karena diksi “Baru” menjadi sangat politis dan rentan ditentukan secara sewenang-wenang oleh penguasa.

“Akhirnya masuk nuklir, akhirnya batubara lagi yang masuk. Padahal nuklir sudah ada UU-nya sendiri, batu bara sudah ada UU-nya sendiri. Yang belum ada yang Energi Terbarukan,” tambahnya.

Surya sedikit memberikan gambaran bagaimana idealnya sebuah UU yang khusus membahas energi terbarukan seharusnya bisa dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Yang pertama, PT PLN harus memberikan perlakuan yang sama antara produsen di bidang energi terbarukan dan energi fosil. Aturan yang bisa diterapkan, misalnya, PT PLN wajib membeli listrik dari energi terbarukan dengan besaran yang sama dengan energi fosil.

“Jika tidak, PLN akan selalu bergantung dengan fosil. Fosil itu komoditas, PLN bisa beli listrik dari fosil kapan saja. Kalau enggak dibeli PLN, komoditas itu kan bisa dijual ke pasar internasional. Kalau energi terbarukan, jika tidak dibeli PLN, mau dijual ke mana?” kata dia.

Yang kedua, kata Surya, RUU itu harus menentukan mekanisme harga untuk energi terbarukan, berbeda dengan energi fosil yang harganya sudah ditentukan oleh pasar internasional. Hal ini yang seharusnya diakomodir di dalam sebuah aturan.

“Ketiga, harusnya pebisnis yang mau kembangkan energi fosil, harus ada kewajiban kembangkan energi terbarukan,” katanya. “Yang lainnya, bentuk Badan Pengelolaan Energi Terbarukan. Itu enggak ada sekarang. Harusnya ada di bawah Presiden. Setingkat menteri. Itu jika Presiden ada political will yang kuat untuk pindah ke energi terbarukan.”

Oleh karena itu, menurut Gung Kayon, RUU yang sedang dirancang tersebut memang sudah seharusnya fokus ke energi terbarukan, agar masyarakat Indonesia bisa memaksimal potensi energi di lokasi masing-masing: angin, air, hingga matahari.

Apalagi, kata dia, banyak sekali inisiatif energi terbarukan di banyak daerah di Indonesia yang justru mengisi kekosongan peran perusahaan listrik negara pelat merah, khususnya di ranah aktivitas pertanian: memotong rumput, menyiram pestisida, hingga menggemburkan tanah.

“Kita beneran concern ke situ [energi terbarukan] enggak? Kalau enggak sebenernya bukan masyarakatnya yang perlu diberesin, tapi di level pejabat. Bagaimana memfasilitasi ini semua dari masyarakat?”

Reportase ini merupakan hasil Fellowship Transisi Energi yang diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Adi Renaldi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id