tirto.id - Pada Januari 1990, Museum Nasional Filipina di Manila ditawari sebuah artefak yang tak biasa oleh seorang pedagang barang antik. Artefak tersebut berupa lempengan logam berkarat berwarna kehitaman. Menurut pengakuan si pedagang barang antik, ia tidak laku dijual di pasar lelang.

Antoon Postma, seorang antropolog Belanda kenamaan di Filipina, lantas dipanggil untuk meninjau “benda asing” itu lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama, Postma membuat kehebohan dengan memfatwa benda tersebut sebagai sumber sejarah tertulis tertua yang pernah ditemukan di Filipina.

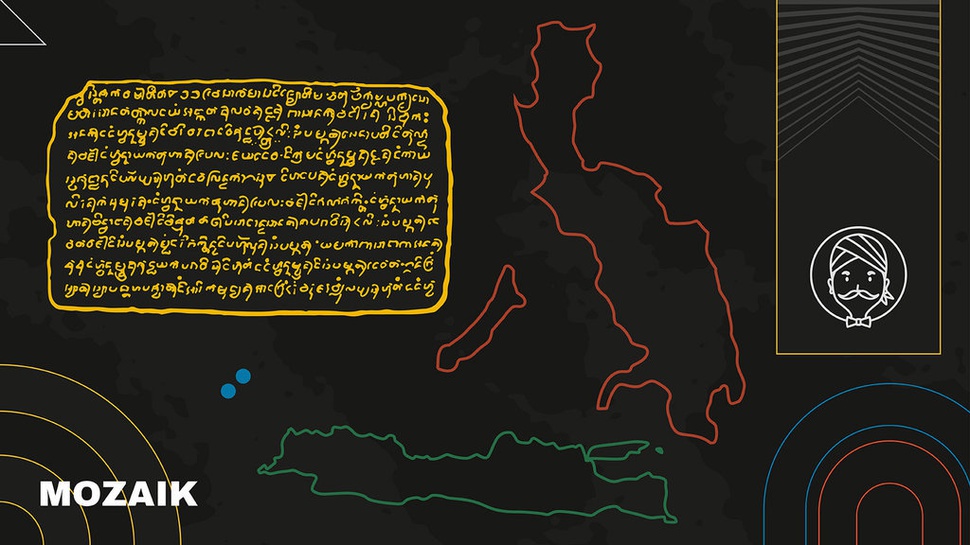

Anehnya lagi, lempeng prasasti itu memuat angka tahun 822 Saka (900 Masehi) dan ditulis dalam aksara Jawa Kuno.

Prasasti yang dikaji oleh Postma tersebut menimbulkan banyak kecurigaan. Dalam publikasinya soal temuan prasasti tersebut, Postma melontarkan dugaan bahwa prasasti itu diboyong dari Indonesia. Setelah diselidiki lebih dalam, baru diketahui bahwa prasasti itu ditemukan oleh para penambang pasir di tepian Danau Laguna de Bay.

Oleh karena itulah, Postma kemudian menamai prasasti tersebut sebagai Lempeng Tembaga Laguna.

Lempeng Tembaga Laguna

Postma kemudian menghubungi epigraf Belanda J.G. de Casparis yang saat itu tinggal di Indonesia untuk mendedah lebih lanjut keterangan yang tertera pada Lempeng Tembaga Laguna.

De Casparis menjawab keraguan Postma dengan mengatakan bahwa aksara yang tertera di prasasti itu memanglah aksara Jawa Kuno dari awal abad ke-10 Masehi. Lempeng Tembaga Laguna secara garis besar berisi keterangan utang-piutang, antara seorang perempuan bernama Dayang Angkatan yang berutang kepada seseorang bernama Sang Pamgat di Tundun.

Postma menduga bahwa Lempeng Tembaga Laguna dikeluarkan oleh pihak yang memberi utang, yaitu seorang penguasa daerah Tundun. Postma sendiri memperkirakan Tundun yang dimaksud adalah Tondo pada masa modern.

Tidak hanya itu, Postma juga membahas keterangan-keterangan lain yang cukup menarik di Lempeng Tembaga Laguna. Salah satunya soal kemunculan nama Medang. Dalam historiografi Indonesia, nama Medang tentu tidak asing lagi.

Beberapa sarjana arkeologi banyak menautkannya sebagai nama lain dari Kerajaan Mataram Kuno yang berkembang di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Penyebutan Medang sebagai nama sebuah kerajaan pertama kali muncul dalam Prasasti Canggal. Sebagaimana disinggung oleh M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno (2010), prasasti yang ditemukan di daerah Magelang, Jawa Tengah, ini memuat tarikh 654 Saka (732 Masehi).

Bagi Postma, pencantuman nama Medang beserta penggunaan bahasa dan aksara Jawa Kuno di Lempeng Tembaga Laguna mengindikasikan dua hal. Pertama, kemungkinan besar yang dimaksud “Senapati Sang Pamgat di Tundun” merupakan seorang penguasa yang berasal dari Jawa.

Kedua, nama Medang yang muncul mungkin saja merupakan nama perkampungan orang Jawa di Pulau Luzon masa silam. Warganya menggunakan nama asal kerajaan sebagai bentuk memori kolektif.

Seluruh kisah mengenai Lempeng Tembaga Laguna ini lantas dipublikasikan Postma dalam tulisan berjudul “The Laguna Copper-Plate Inscription: Text and Commentary” yang terbit di jurnal Philippine Studies (vol. 40, no. 2, 1992).

Budaya Hindu-Buddha di Filipina

Penemuan dan penelitian Lempeng Tembaga Laguna juga memicu perbincangan soal persebaran budaya Hindu-Buddha di Filipina. Meski demikian, diskursus tentang topik ini sebenarnya telah lama berlangsung.

Salah satu sarjana yang memperlajari soal budaya orang Filipino prakolonial ialah indolog Filipina Juan R. Francisco yang menulisThe Philippines and India: Essays in Ancient Cultural Relations(1971). Di dalam bukunya itu, Francisco banyak menyajikan penjelasan tentang tinggalan-tinggalan arkeologis berupa arca-arca kuno dari beberapa situs di Filipina.

Arca tertua yang pernah ditemukan dan berhasil diidentifikasi adalah Arca Dewi dari Agusan. Arca ini ditemukan kira-kira pada awal abad ke-20. Kajian atas Arca Dewi dari Agusan kemudian dipasrahkan oleh Pemerintah Kolonial Amerika Serikat kepada arkeolog Belanda Nicolaas Johannes Krom.

Menurut Krom, sebagaimana dilansir oleh Fransisco, arca tersebut identik dengan gaya ikonografi arca Jawa periode Majapahit pada sekitar abad ke-14. Arca Dewi dari Agusan agaknya meniru gaya arca-arca Majapahit yang ditemukan di Nganjuk. Namun, penggarapannya kurang “halus”—dalam artian, kurang mendetail.

Krom menduga bahwa arca tersebut dibuat oleh seniman lokal di Agusan. Fransisco sendiri mengidentifikasi itu menggambarkan figur Dewi Prajnaparamita—dewi Buddhis yang diidentikkan dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

Penemuan arca-arca berunsur budaya Hindu-Buddha di Filipina pada dasarnya telah beberapa kali dilaporkan pada masa Pendudukan Spanyol (abad ke-16 hingga ke-19). Selama melakukan penelitian, Fransisco banyak menemukan laporan misionaris Jesuit tentang adanya perilaku menyimpan “berhala” di kalangan orang Filipina pada masa awal Pendudukan Spanyol.

Sayangnya, pada masa Fransisco meneliti, temuan-temuan yang dilaporkan itu tidak berhasil dilacak kembali. Ada dugaan bahwa para misionaris Jesuit ini berperan dalam perusakan benda-benda arkeologis tersebut. Namun, paling tidak sampai dekade 1950-an, praktik menyimpan “berhala” ini rupanya masih bisa dijumpai.

Ialah seorang antropolog Amerika Henry Otley Beyer yang kemudian mencatat penemuan Arca Dewa Siwa di Cebu. Artinya, dapat diketahui bahwa sebelum masuknya agama Islam dan Katolik di Filipina, sebagian penduduknya telah lama memuja baik dewa-dewa Hindu-Buddha. Pada akhir karyanya, Fransisco mengakui bahwa persebaran agama-agama India ini di Filipina terjadi melalui perantara orang Nusantara atau paling tidak orang Jawa.

Lantas, bagaimana sumber historis Indonesia dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, khususnya hubungan antara masyarakat Jawa dan Filipina di masa lalu?

Kakawin Nagarakrtagama yang ditulis oleh Pu Prapanca dari Majapahit pada abad ke-14 agaknya bisa memberi kita seberkas keterangan akan hal itu. Di dalam manuskrip kuno tersebut, Prapanca menyinggung soal cakupan wilayah yang tunduk pada penguasa Majapahit. Salah satu nama yang muncul adalah “Seludong”.

Leksikograf Belanda Theodoor Gautier Thomas Pigeaud yang pernah mengalihbahasakan Nagarakrtagama dan menerbitkan hasil pembacaannya dalam Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History The Nāgara Kŗtāgama By Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D. (1960-63) menduga bahwa nama Seludongyang dimaksud merujuk pada pelafalan orang Jawa atas Pulau Luzon. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dahulu, sebagian orang Filipina memiliki relasi dengan orang Majapahit.

Yang Lebih Unggul?

Dari sekian banyak data yang sampai pada kita hari ini, bagaimana seharusnya kita memahami banyaknya tendensi yang muncul?

Sejak bangsa Indonesia lahir, para Bapak Bangsatelahlazim menggunakan isu kebesaran Nusantara di masa lalu sebagai bahan bakar nasionalisme dan supremasi kekuatan politik regional. Imbasnya, muncullah golongan-golongan yang meromantisasi masa lalu atas nama kepentingan politik. Bahwa bangsa kita lebih unggul ketimbang bangsa-bangsa lain di kawasan.

Boleh jadi, pandangan superior macam ini timbul dari pembacaan sejarah yang usang. Harus diakui, para peneliti yang disebut sebelumnya cenderung menunjukan pandangan klasik, bahwa satu bangsa aktif memengaruhi bangsa lain yang dianggap lebih pasif.

Maka perlu dipahami bahwa adanya ikatan antara orang Jawa dan Filipina pada masa lalu tidak menunjukan siapa yang lebih superior atau inferior.

Pandangan kita atas sejarah perlu sedikit digeser pada diskursus yang lebih penting, yakni tentang sikap leluhur kedua bangsa yang berinteraksi secara damai.

Lempeng Tembaga Laguna juga dapat dibaca sebagai tengara arkeologis yang menunjukkan “globalisasi sebelum globalisasi”. Bahkan sebelum kolonialisme Barat sekalipun, orang-orang yang “terjajah” ini telah lama bergerak bersama secara progresif. Tinggalan-tinggalan purbakala yang sampai pada kita hari ini hanyalah sebagian kecil dari sisi senja kala peradaban mereka yang harusnya dimaknai dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Fadrik Aziz Firdausi