tirto.id - Suara petasan bersahutan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, menjelang malam pergantian tahun 1971. Ali Sadikin sengaja menghelat pesta petasan guna mempromosikan wisata Jakarta bertajuk “Old and New”. Keramaian sudah dimulai sejak pukul tujuh malam dan semakin padat seiring bulan yang meninggi.

Kontras dengan suka cita di jalanan, kondisi di puncak Gedung Sarinah justru sedikit murung. Usmar Ismail sedang memimpin rapat penguburan perusahaan yang dipimpinnya sendiri. Suatu pekerjan pahit, mengingat Usmar harus membubarkan PT Ria Sari sekaligus menutup Miraca Sky Club, klub malam pertama di Indonesia yang sudah diasuhnya sejak 1967.

“Kita telah susah payah membangun Miraca, tetapi orang lain yang menikmati keuntungannya,” kata Usmar seperti dikutip oleh Mardanas Safwan dalam Riwayat Hidup H. Usmar Ismail (1976: hlm. 46).

Di sela uraiannya itu, Usmar membuat janji bahwa ia akan kembali mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam perfilman seperti yang pernah menjadi bagian idealismenya sepanjang dekade 1950-an. Untuk itu, Usmar berencana membeli kembali seluruh saham Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini) yang ia dirikan dua puluh tahun sebelumnya.

Menurut laporan Tempo (5/6/1972), sutradara Turino Djunaidi, bekas anak didik Usmar di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), menyambut gembira keputusan gurunya itu. Turino bahkan sempat menyelenggarakan pesta khusus untuk merayakan kembalinya Usmar, tapi yang ditunggu-tunggu tidak pernah datang.

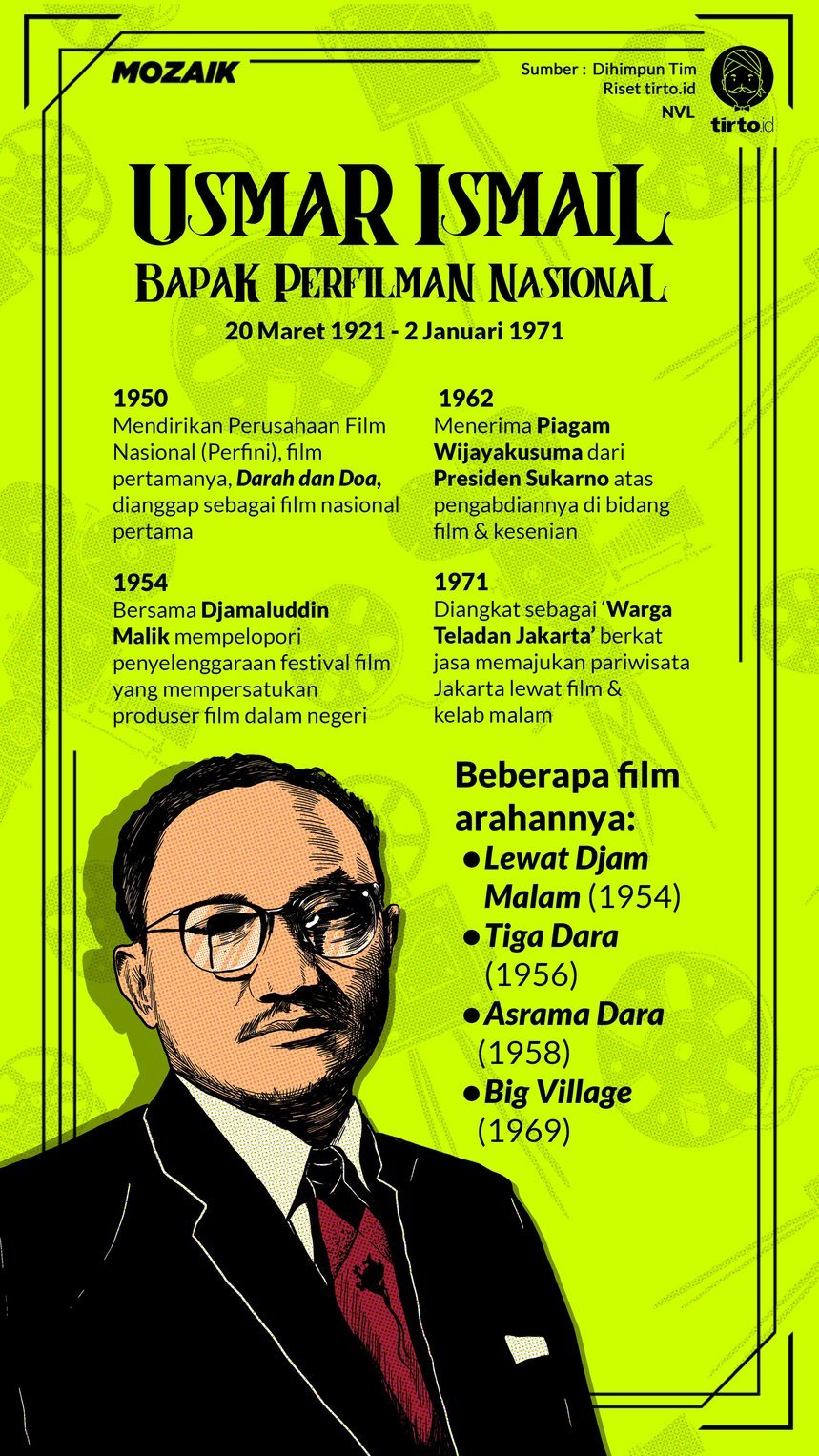

Turino terus menanti sampai salah seorang kolega membawa kabar duka bahwa Usmar telah meninggal dunia. Pada 2 Januari 1971, tepat hari ini 49 tahun lalu, Usmar Ismail mengembuskan napas terakhir di kediamannya akibat pendarahan otak.

Menurut Rosihan Anwar dalam “Di Balik Manusia Komunikasi” yang disunting pada Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia (2008: hlm. 19), tak lama setelah kembali dari rapat penutupan di Sarinah, Usmar sudah tidak sadarkan diri. Rosihan menduga iparnya itu tutup usia dalam kondisi kecewa dan stres yang dialaminya selama beberapa tahun terakhir.

Bukan Sekadar Perusahaan Film

Asrul Sani dalam kata pengantar buku Usmar Ismail Mengupas Film (1983: hlm. 12) menyebut Usmar sebagai “tokoh besar dunia perfilman nasional.” Lebih jauh Asrul menulis bahwa “sejarah film Indonesia tidak bisa ditulis tanpa melibatkan sejarah hidup Usmar Ismail dan perkembangan perfilman tidak akan dapat dimengerti tanpa memahami pikiran-pikiran Usmar.”

Usmar memang hidup dalam dimensi yang berbeda dibandingkan seniman-seniman film di zamannya. Ia lahir pada 20 Maret 1921 sebagai anak bungsu keluarga bangsawan Minang. Ayahnya bernama Ismail dengan gelar Datuk Tumenggung. Sejak kecil, Usmar dan kelima kakaknya dididik di bawah gemblengan darah sastrawan yang mengedepankan bahasa Melayu tinggi.

Mardanas Safwan dalam biografi Usmar Ismail mencatat, sebelum berkenalan dengan film, Usmar lebih dahulu bergelut di bidang sastra dan sandiwara. Tatap muka dengan film hanya terjadi sesekali saat Usmar masih menjadi siswa MULO di Padang. Kecintaannya pada sandiwara kemudian mendorongnya bergabung ke dalam Pusat Kebudayaan yang didirikan Jepang di Jakarta pada 1942.

Saat Jakarta diduduki oleh Sekutu pada September 1945, Usmar dan kawan-kawannya ikut mengungsi ke Yogyakarta. Dari sinilah, perkenalannya dengan sinematografi yang sebenarnya baru dimulai. Di bawah didikan orang Jepang berdarah Korea bernama Hinatsu Eitaroo alias Huyung, Usmar baru menyadari bahwa film sangat ampuh dijadikan alat menyampaikan kritik dan gagasan.

“Film-film propaganda Jepang yang dibuat sebagai cerita dramatis lebih berpengaruh pada Usmar. Ia menerapkan film-filmnya sebagai alat pengucapan, seperti yang diterapkan dalam teater modern,” kata Misbach Yusa Biran, seperti dikutip oleh JB Kristanto dan Marselli Sumarno dalam Kompas (3/1/1982).

Berkat idealismenya itu, Usmar jadi agak gerah ketika diajak oleh Andjar Asmara untuk mengerjakan film-film produksi South Pacific Corporation milik Belanda di tahun 1949. Di sini, dalam kurun satu tahun Usmar bisa menyutradarai tiga film, antara lain berjudul Harta Karun, Si Bachil, dan Tjitra. Ketiganya adalah film-film pertamanya, namun tidak satupun yang membekas di hati Usmar.

“Meskipun Tjitra mendapat sambutan yang baik dari pihak pers, terus terang film itu terlalu banyak mengingatkan saya kepada ikatan-ikatan yang saya rasakan sebagai pengekangan terhadap daya kreasi saya,” kata Usmar dalam kumpulan tulisan Usmar Ismail Mengupas Film (1983: hlm. 164).

Menurut Misbach, seperti dipaparkan oleh Kristanto dan Sumarno, ujung-ujungnya Usmar memilih keluar dari perusahaan Belanda. Uang pesangon yang ia dapat dimanfaatkan untuk mendirikan Perfini pada 30 Maret 1950. Di hari yang sama, ia langsung bertolak ke Subang untuk melakukan pengambilan gambar pertama film Darah dan Doa, sebuah film drama kemanusiaan di masa Perang Revolusi.

Jerih payang Usmar kembali mendapat rintangan tatkala “film pertamanya” itu dilarang beredar di daerah karena dianggap dapat mengancam wibawa tentara. Larangan yang dikeluarkan oleh otoritas militer ini sempat membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi kritis hingga menghasilkan hutang yang cukup besar. Namun, Usmar tidak kapok bikin film.

Demi mengatasi kesulitan permodalan, Usmar bersedia bekerjasama dengan Tong Kim Mew, seorang pengusaha bioskop sekaligus pemilik kantor distribusi film Spectra Film Exchange. Dua produksi Perfini di tahun 1951 yang bertajuk Enam Djam di Jogya dan Dosa Tak Berampun pun sebagian ditanggung oleh Kim Mew.

Dari sini, Usmar juga mulai dikenal dengan sebutan talent scout. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil, Petite Histoire Indonesia, Jilid 2 (2009: hlm. 56-57) menyebut nama-nama besar seperti Chitra Dewi, Mieke Wijaya, Suzanna, Widyawati, dan Lenny Marlina sebagai bintang-bintang yang lahir di bawah arahan Usmar.

Saat orang Indonesia masih sangat takut membuat film sendiri, Usmar sudah berhasil mendefinisikan industri film Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Soemardjono, kawan seperjuangan Usmar di Perfini, dalam Tempo (5/6/1972), bahwa “apa yang dicita-citakan Usmar sejak semula adalah industri film, bukan hanya perusahaan film.”

Dikhianati Bangsanya Sendiri

Kerikil tajam semakin terasa di kaki Usmar begitu memasuki pertengahan 1950-an. Usai menempuh pendidikan film di Amerika, Usmar dihadapkan pada iklim politik dalam negeri yang semakin memanas. Perfilman ikut terseret ke dalam pusaran konflik tatkala orang-orang partai ikut bermain di wilayah ini demi memenangkan pengaruh dalam Pemilu 1955.

Belum cukup mendulang pengaruh, kelompok-kelompok kiri serempak menunjukan permusuhan terhadap produk kebudayaan Amerika. Sebagai sutradara didikan Hollywood, sudah barang tentu Usmar dijadikan sasaran bulan-bulanan. Situasi ini bertepatan pula dengan sikap Usmar yang dianggap kontra revolusi akibat orasinya menentang fungsi sensor dalam negeri.

Usmar dan serikat produser film yang ia bentuk bersama Djamaluddin Malik pada 1956 dituding telah berdosa mempromosikan gaya hidup Amerika sambil mengkritik pemerintah. Akibatnya, salah satu filmnya yang terlaris seperti Tiga Dara (1956) kerap diserang dan diboikot hanya gara-gara mengambil ilham dari film Hollywood.

“Orang mulai mengecil-ngecilkan jasa Usmar, malah kalau bisa dihapus dari dunia film,” kenang sutradara Djajakusuma dalam Tempo (5/6/1972).

Di tengah aksi boikot film-film Amerika, kondisi keuangan Perfini yang mulai morat-marit sudah tidak mampu lagi menahan kelangsungan perusahaan. Maka pada tahun 1960, Usmar terpaksa menutup studio Perfini di Mampang untuk melunasi hutang. Sesekali ia masih membuat film meskipun lebih kepada bentuk afiliasi dengan Lesbumi-NU dan beberapa instansi pemerintahan.

“Dia semakin menjauh dari dunia budaya,” kata Asrul Sani, kembali mengutip Tempo.

Sepanjang dekade 1960-an, usaha Usmar untuk kembali ke industri film selalu gagal. Dalam kondisi yang serba frustasi, Usmar masih berusaha menghidupi sisa-sisa karyawannya di Perfini dengan jalan membangun Miraca Sky Club, sebuah restoran dan klub hiburan di atap Gedung Sarinah di Jalan Thamrin.

Tempo juga melaporkan bahwa keputusan Usmar membangun Miraca membuatnya kembali digiring ke dalam pusaran kritik. Teman-teman separtainya di NU mengecam keras, bahkan memusuhinya hingga membuat Usmar angkat kaki dari keanggotaan DPR-GR.

Kemarahan mereka terhadap Usmar semakin memuncak ketika sebuah band impor bernama Ladybird yang beranggotakan lima perempuan topless manggung di klub malam milik Usmar. Propaganda mengenai Ladybird yang disebar ke pelbagai media cetak kabarnya membuat Presiden Soeharto murka dan memanggil Usmar.

Usmar yang sudah keteteran berusaha meyakinkan bahwa usahanya itu dilakukan semata-mata demi kepentingan mendorong pariwisata Jakarta, sesuai dengan kebijakan Ali Sadikin. Pembelaan Usmar justru ditanggapi secara dingin oleh Soeharto yang berujung pada proses akuisisi terhadap badan usaha miliknya.

“Saya habis, saya telah dikhianati,” ujar Usmar kepada salah seorang pembantu terdekatnya.

Dua tahun sebelum ia tutup usia, Usmar sudah kelihatan seperti orang kelelahan. Dua film terakhirnya: Adventure in Bali dan Ananda tidak membuahkan hasil yang baik. Bahkan, menurut kritikus Salim Said dalam Pantulan Layar Putih (1991: hlm. 87) Ananda tampil kurang terurus, bagai hasil kerja orang yang capai dan lesu.

Editor: Eddward S Kennedy