tirto.id - Tahun 1950-an merupakan masa Indonesia mulai membawa diri ke tengah pusaran kebudayaan Barat. Pendapat yang dikemukanan Adrian Vickers dalam tulisan “Mengapa tahun 1950-an Penting Bagi Kajian Indonesia” itu juga menyebut kemunculan keinginan bangsa Indonesia berjalan ke arah modernitas dan sesegera mungkin menyejajarkan diri dengan bangsa Barat.

Keinginan tersebut kemudian merambah ke bidang perfilman. Seiring impor film Amerika Serikat yang naik tajam setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, segala hal yang terkait bidang ini pun mengarah ke negeri Paman Sam. Hollywood kemudian menjelma menjadi tujuan utama pengembaraan kesenian para sineas film Indonesia kala itu.

Kedekatan sineas dengan pendidikan film bergaya Amerika tidak hanya mengubah aliran film menjadi lebih mainstream, tapi juga menimbulkan masalah di balik layar. Kelompok-kelompok penentang bentuk-bentuk imperialisme Amerika pun lantas beramai-ramai mengkritik para sineas yang pernah belajar di Barat.

Ramai-ramai Merantau ke Luar Negeri

Dalam artikel “Peningkatan SDM di Bidang Perfilman Indonesia” yang disusun dalam Apresiasi Film Indonesia 2 (1997: 46), Johan Tjasmadi pernah memaparkan konstelasi pendidikan sutradara film Indonesia. Setelah Kemerdekaan, posisi ini lebih banyak diisi oleh tenaga autodidak yang untuk pertama kalinya mendapat pendidikan perfilman secara formal dari negara-negara Barat, khususnya dari Amerika dan Inggris.

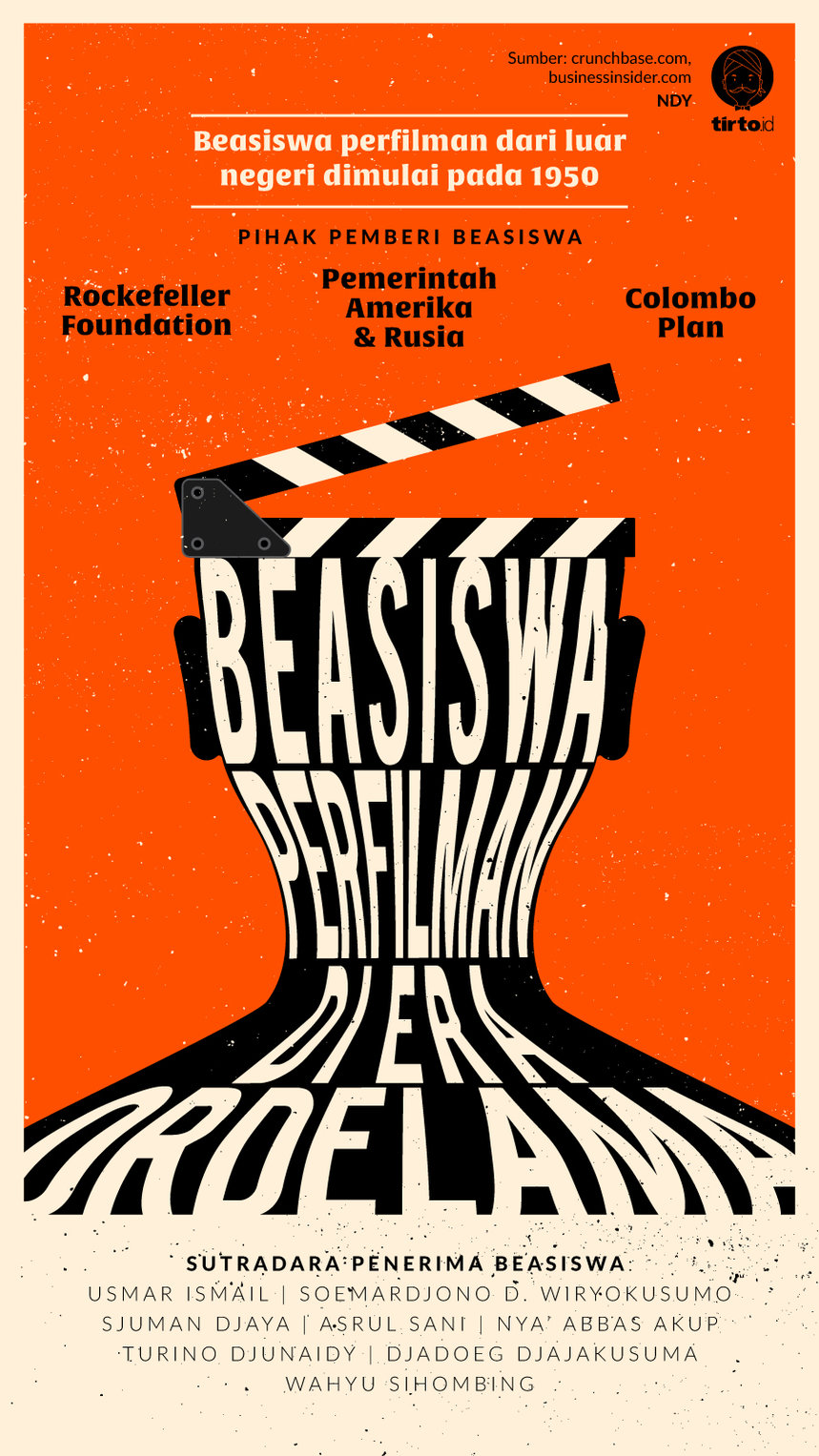

Pengamatan Tjasmadi dibuktikan dengan berangkatnya Usmar Ismail ke Amerika Serikat pada tahun 1952. Usmar secara personal diundang oleh Presiden Rockefeller Foundation, Charles Fahs, untuk belajar di Universitas California, Los Angeles. Selama satu tahun penuh, Usmar menekuni sinematografi di Hollywood, bahkan sempat bertemu beberapa pejabat perfilman Amerika.

Usmar bukanlah orang pertama. Sebelumnya, Rosihan Anwar sudah lebih dulu menerima beasiswa Rockefeller saat mengunjungi Amerika pada tahun 1949. Ia sempat belajar dramaturgi di Universitas Yale selama kurang lebih satu tahun. Anwar pulalah yang meyakinkan Fahs bahwa Usmar merupakan calon yang paling tepat untuk belajar sinematografi di Amerika. Ini dituturkan Rosihan dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, Volume 2 (2004: 73-74).

Selain beasiswa Rockefeller Foundation, kucuran dana untuk pendidikan perfilman juga datang dari dana Colombo Plan sejak Januari 1950. Berdasarkan apa yang dicatat Daniel Oakman dalam Facing Asia: A History of the Colombo Plan (2010: 88), program buatan negara-negara pesemakmuran Inggirs itu sejak semula memang condong kepada peningkatan teknologi, dan film merupakan salah satunya.

Seperti yang pernah dipaparkan Krishna Sen dalam Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru (2009: 42), sejak tahun 1950, pegawai Perusahaan Film Negara (PFN) maupun perorangan banyak yang bisa berangkat ke luar negeri berkat program Technical Cooperation Administration (TCA) pemerintah AS dan Colombo Plan.

Skema beasiswa Colombo Plan di bidang perfilman terus berlangsung hingga tahun 1960-an. Turino Djunaidi menjadi salah satu orang yang berhasil berangkat ke Tokyo untuk belajar film tepat satu tahun sebelum meletusnya peristiwa 1965.

Oleh-Oleh Pertikaian Dua Kutub

Misbach Yusa Biran menuturkan dalam Kenang-Kenangan Orang Bandel (2008: 104-105) bahwa dirinya pernah mendapatkan beasiswa perfilman dari pemerintah Uni Soviet. Bersama dua orang lainnya, Misbach dijadwalkan berangkat pada tahun 1956 untuk mendalami penulisan skenario. Keputusan Misbach lantas mendapat penolakan dari Nya’ Abas Akub.

Akub yang saat itu sudah mengantongi beasiswa dari Rockefeller Foundation sempat mewanti-wanti Misbach jika dirinya sampai berangkat ke Rusia, maka selamanya tidak akan pernah mendapat beasiswa Amerika.

Akibat bujukan Abas, Misbach pun jadi urung berangkat. Bagi Misbach, model pendidikan film Amerika nampaknya memang jauh lebih unggul. Tempat Misbach kemudian diambil Sjuman Djaya yang efektif menjadi siswa di Institut Sinematografi Moskow sejak tahun 1957.

Pada akhirnya, Misbach tidak jadi melanglang ke luar negeri karena Rockefeller Foundation mendapat kecaman dari kelompok komunis. Di pengujung 1950-an, seniman-seniman film yang baru pulang dari luar negeri langsung dijadikan bulan-bulanan oleh para lawan politik. Mereka dituduh sebagai agen imperialis oleh para simpatisan PKI.

Usmar merupakan salah satu sineas yang paling banyak terkena getahnya. Dirinya dianggap sebagai sosok yang kontra revolusi akibat kegemarannya memainkan kode-kode sinema Hollywood. Bahkan Tiga Dara (1957) buataNnya, dikritik habis-habisan oleh seniman-seniman Lekra dalam beberapa surat kabar pro-PKI.

Kegaduhan tersebut perlahan-lahan juga melibatkan suara Presiden Sukarno. Koran-koran berhaluan kiri mulai nyaring memberitakan kekecewaan sang Presiden terhadap sineas tanah air. Akibatnya, film-film para sineas banyak dimusuhi oleh buruh-buruh bioskop yang tergabung dalam Serikat Buruh Film dan Sandiwara (Sarbufis).

Pada masa itu, perkara ideologi memang mengambil peran yang amat penting, sekaligus bisa memicu perdebatan dan pertikaian. Dan itu pula yang terjadi di ranah kebudayaan, termasuk film. Catatan Tony Day dalam “Honoured Guest: Indonesian-American Cultural Traffic, 1953-57” menunjukan bahwa Rockefeller Foundation memang betugas mengincar orang-orang penting untuk berpartisipasi dalam program pertukaran United States Information Service (USIS).

Tulisan yang disunting Jennifer Lindsay ke dalam Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965 (2012: 132) itu memperjelas tujuan pertukaran ialah agar terjadi peralihan watak dan ideologi menjadi beraliran Barat.

Seperti halnya beasiswa Rockefeller, beasiswa Colombo Plan juga memiliki misi serupa. Sejak pembentukannya di tahun 1950, Colombo Plan semakin dikenal sebagai bentuk kebijakan negara persemakmuran Inggris, khususnya Australia, memberantas komunisme di negara-negara Asia.

“Politisi Australia dan para birokrat berharap Colombo Plan tidak hanya membantu mentransfer alat-alat untuk keperluan pembangunan, tetapi juga moral, budaya, dan kebajikan spiritual yang dibutuhkan untuk membentuk kemandirian ekonomi di Asia, sebuah kawasan bebas komunisme,” tulis Oakman dalam Facing Asia: A History of the Colombo Plan (2010: 97).

Editor: Nuran Wibisono