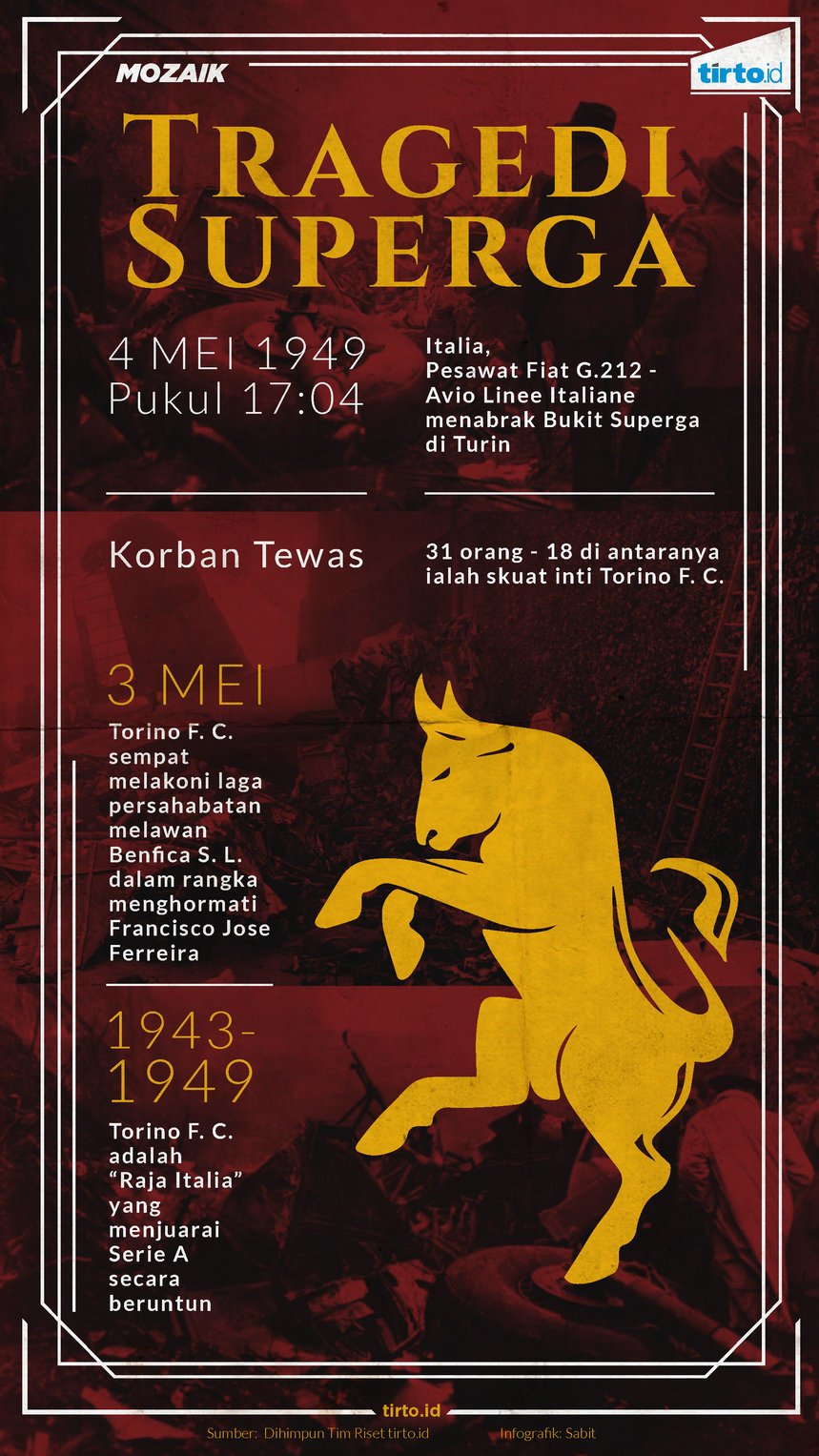

tirto.id - Jika saja dahulu Valentino Mazzola tidak mengiyakan undangan Francisco Jose Ferreira untuk menggelar laga persahabatan antara Benfica dengan Torino, mungkin Italia tidak akan berkabung dan II Toro masih menjadi salah satu tim terkuat di Italia hingga saat ini. Tetapi, apa boleh bikin, garis nasib telah kadung diputuskan: 4 Mei 1949, tepat hari ini 69 tahun lalu, Mazzola tewas bersama 30 orang lain dalam sebuah kecelakaan pesawat yang dinamakan tragedi ‘Superga’.

Laga persahabatan tersebut sejatinya merupakan bentuk seremonial bagi Ferreira yang pada akhir musim memutuskan pensiun. Kapten Benfica itu memilih Torino karena selain Mazzola adalah sahabatnya, saat itu II Toro juga merupakan tim terbaik Italia. Ada kebanggaan, menurutnya, jika pensiun setelah melawan tim hebat.

Manajemen Torino menyanggupi ajakan tersebut. Mereka lantas meminta izin kepada Federasi Sepakbola Italia (FIGC) agar laga kontra Inter Milan di Serie A dimajukan menjadi 30 April 1949. Lampu hijau diberikan FIGC. Tetapi manajemen Torino mewanti-wanti hal lain: para pemain harus tetap bertanding maksimal melawan Nerrazzuri. Mazzola, sebagai kapten tim, memastikan ia dan rekan-rekannya akan bermain serius. Kendati kemudian laga berakhir 0-0, skor itu sudah cukup untuk memastikan II Toro sebagai kampiun di Italia.

Pada Minggu pagi, 3 Mei 1949, Torino berangkat ke Lisbon, Portugal, dengan membawa 18 pemain inti dan lima staf pelatih. Laga dilangsungkan malam harinya di Estádio do Campo Grande, markas Benfica, di hadapan sekitar 40.000 penonton. Tuan rumah menang tipis 4-3 dalam laga seru tersebut.

Keesokan harinya, 4 Mei 1949, skuat Torino pulang dengan menaiki pesawat Fiat G212 jurusan Barcelona-Turin yang transit di Lisbon. Selain mereka, di pesawat tersebut juga terdapat tiga jurnalis: Renato Casalbore (pendiri Tuttosport), Luigi Cavallero (La Stampa), Renato Tosatti (Gazzetta del Popolo); serta lima awak pesawat: Pierluigi Meroni (pilot), Antonio Pangrazi, Celestino D'Inca, Cesare Biancardi, Andrea Bonaiuti. Total ada 31 orang di dalam pesawat.

Pukul 09.40 waktu setempat, pesawat lepas landas dan mendarat di Barcelona pada pukul 13.00 untuk mengisi bahan bakar. Selewat dua jam setelahnya, pesawat kembali berangkat. Dari Barcelona, rute penerbangan melewati Cap de Creus, Toulon, Nice, Albenga, dan Savona. Setelah mencapai teritori Italia, dan sekitar 30 menit lagi tiba di tujuan, petaka tiba. Badai muncul disertai hujan lebat di daerah Superga. Pandangan pilot hanya dapat menjangkau hingga radius 40 meter.

Meroni melaporkan keadaan cuaca kepada menara pengawas bandara Turin-Aeritalia. Namun, cuaca buruk membuat komunikasi putus-putus. Pukul 17.05, tak ada lagi suara terdengar dari radio. Senyap. Tujuh menit setelahnya, dalam kebingungan yang menyeruak, tersebar kabar horor dari pihak kepolisian: sebuah pesawat menabrak bukit Superga. Tiga puluh satu orang di dalamnya tewas seketika.

Lebih dari setengah juta orang turun ke Palazzo Madama untuk memperingati upacara pemakaman yang dilangsungkan dua hari setelahnya. Sekitar 30.000 orang lain berjalan beriringan menuju Superga untuk memberi penghormatan terakhir. Manajemen dan skuat Juventus juga turut serta dalam upacara. Mereka pulang kembali ke Turin setelah berada di Sicilia dan menunda laga tandang kontra Palermo. Bahkan gelandang Bianconeri, Teobaldo Depetrini, berada di rombongan pertama yang mencapai puncak Superga.

Ketua FIGC kala itu, Ottorino Barassi, sambil terisak di depan peti para korban, memberi pidato khusus.

“Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya, saya harus memenuhi tugas yang berat. Saya memberitahukan kepada kalian, para saudara tercinta, bahwa Torino telah memenangkan gelar yang kelima. Kalian telah memenangkannya sekali lagi. Saya akan tetap melihat anak-anak muda yang telah menyaksikan kalian, belajar seni sepakbola dari kalian, juga belajar memahami loyalitas dan tekad kuat untuk terus mencintai olahraga ini. Mereka akan selalu ada untuk kalian.”

Di depan peti Mazzola, sang kapten II Toro, ia memberikan euloginya.

“Kapten Valentino, ini pialanya, piala kelima, tersenyumlah. Ini adalah piala yang besar. Piala Torino. Lihatlah. Begitu besarnya hingga saya tak mampu melihat di mana ujungnya. Piala ini berisikan cinta dari seluruh dunia. Rasakan denyutnya, rasakanlah. Dengarkanlah mereka, Valentino. Tuhan memberkatimu.”

Diiringi para pemain muda dari Torino dan Juventus, rombongan jenazah lalu diantar ke Duomo—istilah lazim di Italia untuk menyebut katedral—sebelum dimakamkan di Monumental Cemetery of Turin.

Sejak saat itu, lanskap sepakbola Italia berubah total dan kebesaran Torino, hingga hari ini, belum juga muncul kembali. Sementara Ferreira, “terdakwa” yang mengawali semua tragedi ini, tak pernah bisa pulih dari trauma hingga tutup usia.

Superga dalam Rivalitas Torino vs Juventus

Pada medio 1940-an, Torino adalah raja di Italia. Lupakan Juventus, AC Milan, atau Inter saat itu. Sepanjang tahun 1943 s/d 1949, sebagai contoh, II Toro selalu menjadi juara Serie A berturut-turut. Julukan yang disematkan kepada mereka pun membuat gentar: ‘II Grande Torino’—The Great Torino.

Kehebatan Torino pada masa itu juga terlihat dari betapa dominannya pemain mereka di tim nasional Italia. Dari 18 pemain yang tewas dalam Tragedi Superga, tujuh di antaranya merupakan pemain tim nasional. Butuh 44 tahun bagi Gli Azzurri untuk pulih dari tragedi tersebut dan kembali menjadi juara dunia setelah meraihnya secara beruntun pada 1934 dan 1938.

Torino lahir dari pembangkangan. Sebermula dari beberapa pengurus Juventus, termasuk mantan presiden Juventus dan penyandang dana terbesar, Alfredo Dick, yang merasa tidak sejalan dengan manajemen klub. Mereka kemudian memilih keluar dan membentuk kembali Football Club Torinese. Dick pun turut mengajak beberapa pemain dari klub tertua nomor empat di Italia tersebut untuk bergabung. Pada 3 Desember 1906, Torino resmi berdiri.

Dalam perjalanannya, Vittorio Pozzo, pelatih legendaris yang kelak membawa Italia juara dunia dua kali dan penemu taktik ‘Metodo’ 2-3-2-3 (W-W), juga diikutsertakan sebagai direktur teknik. Pozzo sendiri merupakan bekas pemain Torino sepanjang lima musim, 1906-1911.

Sebagai klub yang lahir dari pembangkangan atas klub sebelumnya, Torino dan Juventus tentu bermusuhan. Pertemuan antar keduanya berlangsung pertama kali pada 13 Januari 1907 dan dimenangkan Torino 2-1. Terdapat dua hal yang mesti digarisbawahi dalam laga tersebut: 1) Itu laga resmi pertama milik Torino, 2) Itu juga derby pertama di Italia. Laga antar keduanya kelak dinamakan ‘Derby della Mole’.

Sebutan Derby della Mole ditakik dari nama Mole Antonelliana: Sebuah bangunan setinggi 167 meter di pusat kota Turin, Italia. Gedung ini dibangun mulai tahun 1863 setelah unifikasi Italia, dan selesai pada tahun 1889. Dinamakan demikian untuk menghormati Alessandro Antonelli, sang arsitek. Mole Antonelliana pada mulanya merupakan sebuah sinagog dan kini menjadi Museo Nazionale del Cinema, sekaligus diklaim sebagai museum tertinggi di dunia.Permusuhan antara Torino dan Juventus sejatinya bukan sekadar dendam internal para bekas pendiri klub. Lebih dari itu: Ada “perang kelas” dalam perseteruan ini. Novelis asal Torino, Mario Soldati, pernah berkomentar dengan lugas mengenai hal itu. "Juventus adalah timnya para pria berbudi pekerti, pionir industri, Yesuit, konservatif, dan para borjuis kaya. Sementara Torino adalah timnya para pekerja, buruh migran dari provinsi tetangga, warga kelas bawah dan kaum miskin.”

Komentar Soldati banyak benarnya. Juventus didirikan para orang kaya yang bersekolah di Liceo Classico Massimo d'Azeglio. Memasuki 1900-an, pengusaha sapu tangan lokal bernama Marco Ajmone-Marsan ikut menyumbang modal. Kedigdayaan Juventus diperkuat dengan hadirnya korporasi bernama FIAT sejak 1920-an yang dimiliki keluarga Agnelli.

Namun demikian, keunggulan finansial Juventus tidak otomatis membuat mereka selalu mendominasi rival sekota—setidaknya pada periode kejayaan Torino. Barulah, ketika memasuki era 1950-an, Juventus yang diperkuat trio Omar Sivori, John Charles, dan Giampiero Boniperti, tambah tak terkejar. Gelar juara empat Serie A berhasil mereka raih secara beruntun.

Adapun Torino memang banyak didukung oleh suporter dengan latar belakang kelas pekerja dan sayap kiri. Pada 1964, misalnya, bergabung bersama Fedelissimi Club, suporter Torino bahkan pernah ikut menyerang demonstrasi kaum fasis di Bergamo. Torinesi juga kerap mengecam aksi Laziale yang memang berhaluan kanan.

Rivalitas antar kedua tim sudah tentu juga diikuti suporter masing-masing. Tak terhitung sudah berapa puluh kali mereka bertikai satu sama lain. Salah satu keributan besar antar keduanya pernah terjadi pada 2015 lalu. Diawali aksi suporter Torino yang melempari bus tim Juventus di Olimpico dengan batu, telur, botol, hingga petasan. Suporter Bianconeri membalasnya di dalam stadion. Sebuah bom kertas dilemparkan ke arah Curva Primavera. Ledakan dari petasan tersebut menyebabkan 11 orang terluka parah.

Soal ejekan, masing-masing suporter bahkan melampaui batasan moralitas dengan sengaja menyasar hal sensitif. Ultras Juventus, misalnya, punya lagu olok-olok khusus yang selalu dinyanyikan di Curva Sud tiap bertemu Torino. Judulnya: "Solo Superga Vi Ha Fatto Storia". Dalam bahasa Indonesia arti judul tersebut kurang lebih: "Hanya (tragedi) Superga yang jadi sejarah kalian!"

John Foot dalam bukunya, Calcio: A History of Italian Football (2007), juga beberapa kali menyinggung sikap adu ejek lainnya antar kedua suporter. “[Suporter Juventus] berayun dari sisi ke sisi, dengan tangan terbentang, seperti pesawat yang sedang terbang jatuh… Nnneeeouuu.” Dan ketika announcer menyebutkan susuan pemain Torino, koreografi itu dibarengi dengan teriakan: “Boom! Superga!”. Tulis Foot yang juga sempat dikutip Anthony Lopopolo di Bleacher Report.

Suporter garis keras Torino jelas tak mau kalah. Mereka ganti mengejek Juventus dengan menjadikan Tragedi Heysel sebagai rujukannya. Pada 1995, atau tepat 10 tahun peringatan Heysel, suporter II Toro membentangkan spanduk besar dalam laga Derby dela Mole yang bertuliskan: “100 Hari Lagi Seperti Ini: Terima Kasih Heysel”. Mereka juga turut menyanyikan chant spesial: “Ale Bruxelles, Forza Liverpool”.

69 Tahun Setelah Superga

Superga kerap dikaitkan dengan Tragedi Munich 1958 yang menimpa Manchester United dan menewaskan nyawa delapan pemain serta tiga staf MU. Kedua tim saat tertimpa malapetaka juga sama-sama tengah berada di puncak kejayaan. Namun, jika Torino terus terpuruk akibat peristiwa tersebut, Red Devils secara perlahan mampu mengobati trauma dan kembali menjadi salah satu tim terbaik di dunia hingga sekarang. Mengapa demikian?

Demi memahaminya, penting untuk melihat fenomena itu dalam konteks historis. Italia pada masa kejayaan Torino merupakan negara yang tengah bangkit dari keterpurukan setelah digempur habis Sekutu pada Perang Dunia II. Ekonomi amburadul, politik ruwet, kehidupan sosial rusak. Ini diperkeruh dengan rasa malu bangsa kepada dunia internasional akibat kepemimpinan Benito Mussolini yang menjadikan Italia sebagai kolaborator NAZI Jerman.

Maka ketika sebuah tim sepakbola, olahraga yang paling digemari masyarakat Italia, muncul dengan kehebatannya, itu menjadi antidot dari trauma massal berkepanjangan tersebut. Torino pun dianggap semacam simbol kebangkitan Italia, terutama oleh kalangan kiri. Namun justru di saat Italia baru tengah memperbaiki diri lewat Torino, tragedi Superga muncul.

Kini sudah 69 tahun tragedi Superga berlalu. Pada tiap kalender yang disobek, para pendukung Torino berharap klub mereka bangkit kembali. Tapi selama itu pula harapan mereka tak pernah terkabulkan. Sejak terakhir kali menjadi kampiun Serie A pada tahun 1976, II Toro lebih sering bergelut di zona degradasi atau berjuang menembus liga kasta teratas.

Musim ini, dimotori penyerang masa depan Italia, Andrea Belotti, Torino perlahan menunjukkan kembali tajinya. Saat ini mereka bertengger di posisi ke-10 dengan poin 47. Khusus Belotti, penampilan ciamiknya membuat pemain 24 tahun tersebut menjadi incaran klub-klub besar Eropa seperti AC Milan, Real Madrid, MU, hingga Chelsea. Harga transfernya pun melambung jadi sekitar 100 juta euro.

Torino jelas masih butuh waktu untuk bangkit sepenuhnya dari romantisme kelam Superga. Tapi satu hal yang jelas, para suporter mereka tak akan pernah putus harapan. Indro Montanelli, salah seorang jurnalis veteran Italia, pernah menulis di surat kabar Corriere dell Sera, tiga hari setelah tragedi Superga.

“Para pahlawan itu [pemain Torino korban Superga] akan selalu mengabadi bagi mereka yang percaya. Begitu juga para anak-anak yang yakin bahwa Torino belum mati: mereka hanya berpindah rumah.”

Editor: Ivan Aulia Ahsan