tirto.id - Suku Jawa merupakan penduduk mayoritas di Hindia Belanda. Begitu pula di ketentaraan kolonial atau KNIL, personel mereka paling banyak. Di Jawa Tengah, beberapa kota kecil yang mengelilingi wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, setelah Perang Jawa dipenuhi instalasi militer Belanda. Para pemuda desa yang miskin dan putus asa mendaftarkan diri menjadi serdadu kolonial.

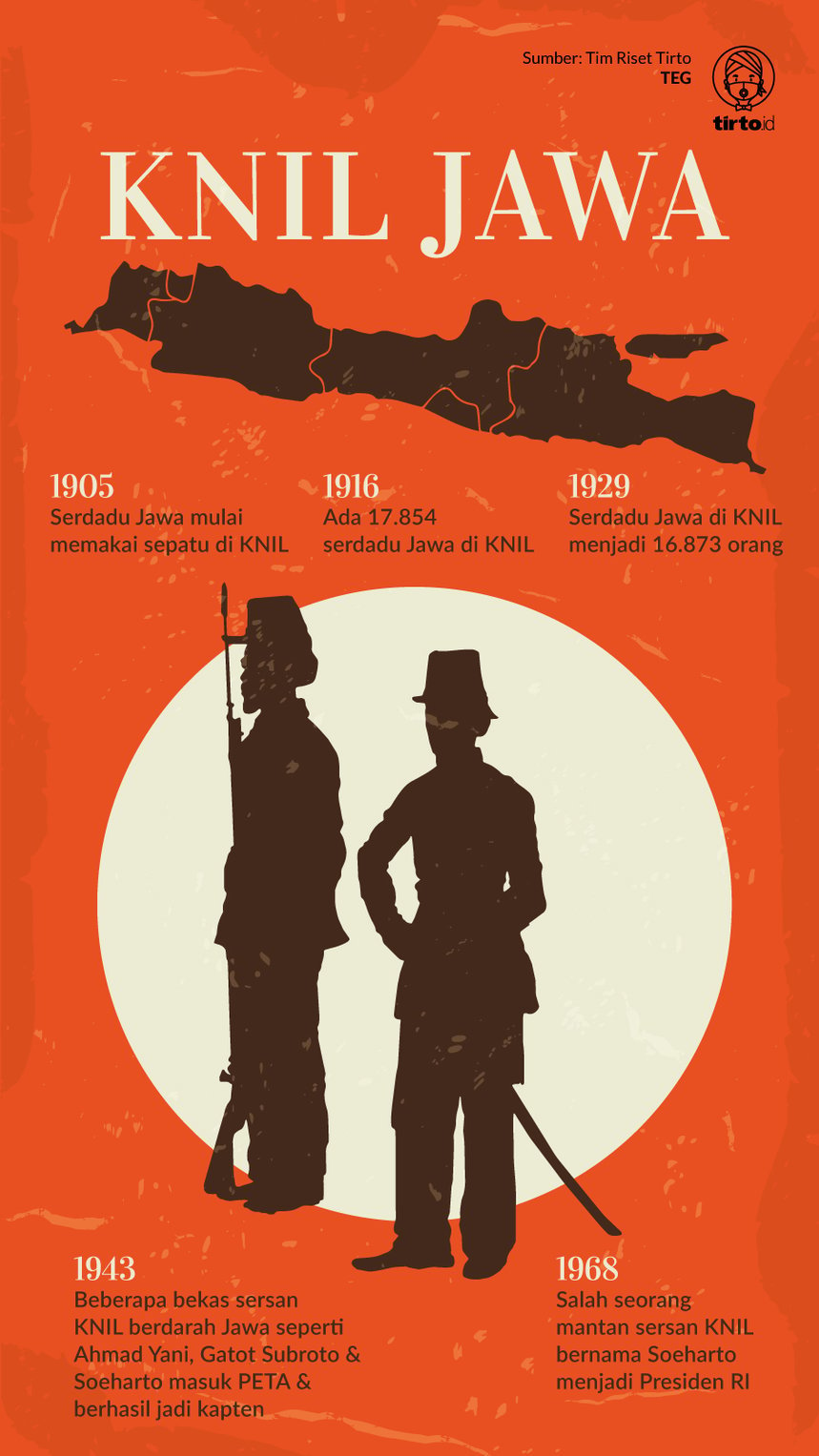

Di KNIL, jika seluruh orang Ambon dan Manado digabungkan, maka jumlahnya tak bisa melampaui total personel yang berasal dari Jawa. Menurut RP Suyono dalam Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003:325-326), pada tahun 1916 personel KNIL asal Jawa sebanyak 17.854, sementara orang Manado hanya 5.000 dan Ambon 4.000 orang.

Sedangkan Marc Lohnstein dalam Royal Netherlands East Indies Army 1936-42 (2018:5) mencatat, pada tahun 1929 jumlah serdadu KNIL asal Jawa sebanyak 16.873, orang Ambon 4.314, dan Manado 5.600 orang.

Prestasi orang-orang Jawa di KNIL cukup menonjol. Mereka, sebagaimana para personel KNIL dari Ambon dan Manado, punya keberanian tempur di atas rata-rata. Hal ini setidaknya terbukti dari banyaknya orang Jawa yang menerima penghargaan bintang ksatria Militaire Willems-Orde kelas empat. Dalam Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië 1932 disebutkan, mereka yang menerima penghargaan itu antara lain Djowikromo, Matsalim, Kasan, Kasiran, Kertadhirio, Ngawiro, Rasiman, Redjakrama, dan Sanin.

Meski demikian, karakter mereka rata-rata lebih tenang dan tidak senekat orang-orang Manado dan Ambon. Menurut RP Suyono dalam Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003), jika kompi Ambon dan Manado maju sebagai yang terdepan, maka yang menyusul berikutnya adalah kompi Jawa. Ketenangan mereka dianggap cocok untuk melakukan pembersihan dan pendudukan.

Sebagai serdadu, imbuh Suyono, orang Jawa mulanya tidak diberikan sepatu dan kesetiaannya agak diragukan. Mereka baru bersepatu pada tahun 1905, setelah menantu seorang jenderal mengkritik sikap petinggi Belanda terhadap serdadu Jawa yang menurutnya bisa diandalkan. Perlakukan diskriminatif terhadap para serdadu KNIL asal Jawa tak membuat mereka melakukan pemberontakan dengan skala besar yang dapat mengguncang Hindia Belanda. Padahal, jumlah mereka sangat banyak.

Serdadu Rendahan

Orang Indonesia yang bekerja di KNIL, seperti ditulis Didi Kartasasmita dalam memoarnya, Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan (1993:36), tak lepas dari masalah perut sehingga banyak yang tidak memusingkan soal ideologi dan politik. Para serdadu itu banyak yang berasal dari daerah-daerah yang tidak subur sehingga rentan bencana kelaparan, salah satunya Begelen. Daerah di Jawa Tengah ini sebetulnya punya darah sebagai pengikut Diponegoro dalam Perang Jawa. Namun, tanah gersang dan kemiskinan mendorong para pemudanya mendaftar menjadi serdadu KNIL meski dengan upah rendah.

Bagi mereka, kerja dengan upah rendah jauh lebih baik daripada meratapi kemiskinan di kampung halaman. Namun bagi keluarga priyayi, melepas anaknya menjadi serdadu KNIL bukanlah pilihan menarik. kecuali jika jadi perwira yang gajinya tinggi.

Tahun 1930-an, ketika depresi ekonomi melanda dunia, kesempatan untuk menjadi serdadu kolonial tak disia-siakan oleh ribuan pemuda Jawa. Lagi pula, seturut pengakuan Soeharto dalam autobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1991:19), syarat menjadi serdadu KNIL hanya perlu berbadan sehat, tidak harus punya ijazah.

Ketika dirinya dilatih pada tahun 1940, imbuh Soeharto, banyak orang-orang yang tak pernah sekolah dilatih di Purworejo menjadi prajurit rendahan. Seorang serdadu asal Bagelen bernama Ngadiman alias Hadiwidjojo misalnya, baru kenal baca-tulis huruf latin setelah jadi serdadu. Dan dalam sejarah keluarganya, dialah yang pertama kali melek huruf latin.

Para Sersan Jawa

Para serdadu KNIL non-Eropa--termasuk orang-orang Jawa--kebanyakan berpangkat rendah, yakni sebagai prajurit kelas satu. Jarang yang berpangkat kopral, sersan, apalagi letnan seperti Oerip Soemohardjo. Pangkat-pangkat tinggi di kalangan serdadu Bumiputra biasanya hanya didapat oleh anak-anak priyayi.

Namun, syarat administrasi akademik bagi calon serdadu kolonial seiring waktu berubah. Pada zaman Oerip Soemohardjo masih remaja, yaitu era 1910-an, seorang pemuda yang bermodalkan ijazah sekolah dasar, tidak hanya berpeluang jadi sersan, tapi juga letnan kelas dua. Sementara pada era 1930-an, jika ingin jadi letnan, calon serdadu Bumiputra harus punya ijazah setara SMA.

Dalam Sanul Daca (1989:49) disebutkan, Jaksa Agung Soegih Arto sempat tertarik untuk menjadi sersan KNIL, yang menurutnya adalah prestasi yang cukup bagus bagi orang Indonesia kebanyakan. Sementara Boediardjo, pemuda asal Magelang berijazah MULO (SMP), gagal jadi sersan penerbang dan harus rela jadi petugas radio setara kopral. Belakangan ia jadi ahli radio AURI dan pernah jadi Menteri Penerangan.

Seorang sersan pada zaman kolonial bisa hidup lebih baik daripada seorang letnan di zaman Indonesia merdeka. Menurut Boediardjo dalam Siapa Sudi Saya Dongengi (1996:20), gaji seorang sersan KNIL perbulan sebesar 60 gulden dan mendapat jatah rumah. Sebagai gambaran, harga beras di zaman itu sekitar 6 sen per kg, artinya jika penghasilan perbulan hanya 6 hingga 7 gulden, sebuah keluarga sederhana bisa hidup.

Salah seorang sersan KNIL Jawa yang kaya raya bernama Kunto. Ia berasal dari Purworejo. Selain gajinya yang lebih dari cukup, Kunto juga punya pemasukan lain dari penyewaan beberapa mobilnya. Ia, seperti disebut majalah Benteng Negara No. 4 Tahun VIII 1957, berkali-kali menang lotre sehingga mampu membeli sejumlah mobil.

Sementara Soeharto yang kelak menjadi presiden daripada Indonesia, bermodalkan ijazah sekolah dasar, dalam hitungan bulan dinas di KNIL telah menjadi sersan, tepatnya sebelum Jepang menguasai Indonesia.

Di KNIL, Soeharto menemukan dunia yang cocok untuk dirinya. Bukan hanya membuatnya tidak miskin, tapi juga membuatnya bisa disegani di desa kelahirannya. Di KNIL pula Gatot Subroto yang di masa bocahnya pernah berkelahi dengan anak Belanda, akhirnya menemukan dunianya. Jauh sebelum Soeharto, Gatot Subroto sudah jadi sersan KNIL dan pernah mengalami penugasan di Sumatra Barat serta Ambon.

Sementara Ahmad Yani, jelang masuknya Jepang ke Indonesia, meninggalkan bangku sekolahnya di sebuah SMA Kristen dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia berhasil menjadi sersan bagian pemetaan di KNIL. Belakangan, Gatot Subroto, Soeharto, dan Ahmad Yani menjadi tiga perwira penting di rumpun Diponegoro, Jawa Tengah.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id