tirto.id - “Jangan-jangan bapakku koruptor,” ujar seorang pemuda yang kerap mengeluh tentang kekuasaan bapaknya.

Itu adalah bagian dari pementasan teater berjudul “Ancemon dan Nomor Lainnya” yang digelar Teater Saja pimpinan Ikranagara di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 20-24 Agustus 1980.

Naskah yang disutradarai Ikranagara ini terdiri dari beberapa babak dengan menempatkan tokoh Ancemon yang kerap bernasib malang dan terus mengulang kalimat sakti sebagai pengobat luka.

“Jika kenyataan ditutup-tutupi, maka ia akan memberontak dalam dirinya sendiri. Dan tidak mustahil akan berubah menjadi kekuatan sosial politik.” Kata-kata itu terdapat dalam pembukaan, babak pertama, babak kedua, dan babak akhir pentas.

Pementasan teater tersebut merupakan monolog yang terinspirasi dari rangkaian peristiwa dan berita di koran-koran, seperti kasus Kartika Ratna dan Kusni Kadut.

“Saya sedang asyik dengan imaji-imaji teatrikal yang singkat-padat-mantap seperti batu granit,” ujar Ikranagara sebagaimana dikutip Tempo edisi 30 Agustus 1980.

Di tahun yang sama, ia mementaskan “Zaman Kalong dan Ritus Topeng” yang diambil dari karakter kesenian rakyat Bali, Topeng Pajegan. Ia menciptakan beberapa tokoh dalam naskahnya, lantas tokoh-tokoh itu secara intens dimainkannya sendiri dengan teknik perubahan suara, dialek, maupun intonasi lokal yang memukau penonton TIM.

Pada masa itu, selain musik, teater telah dianggap sebagai salah satu medium untuk melancarkan protes dan kritik.

Tak Betah Sekolah

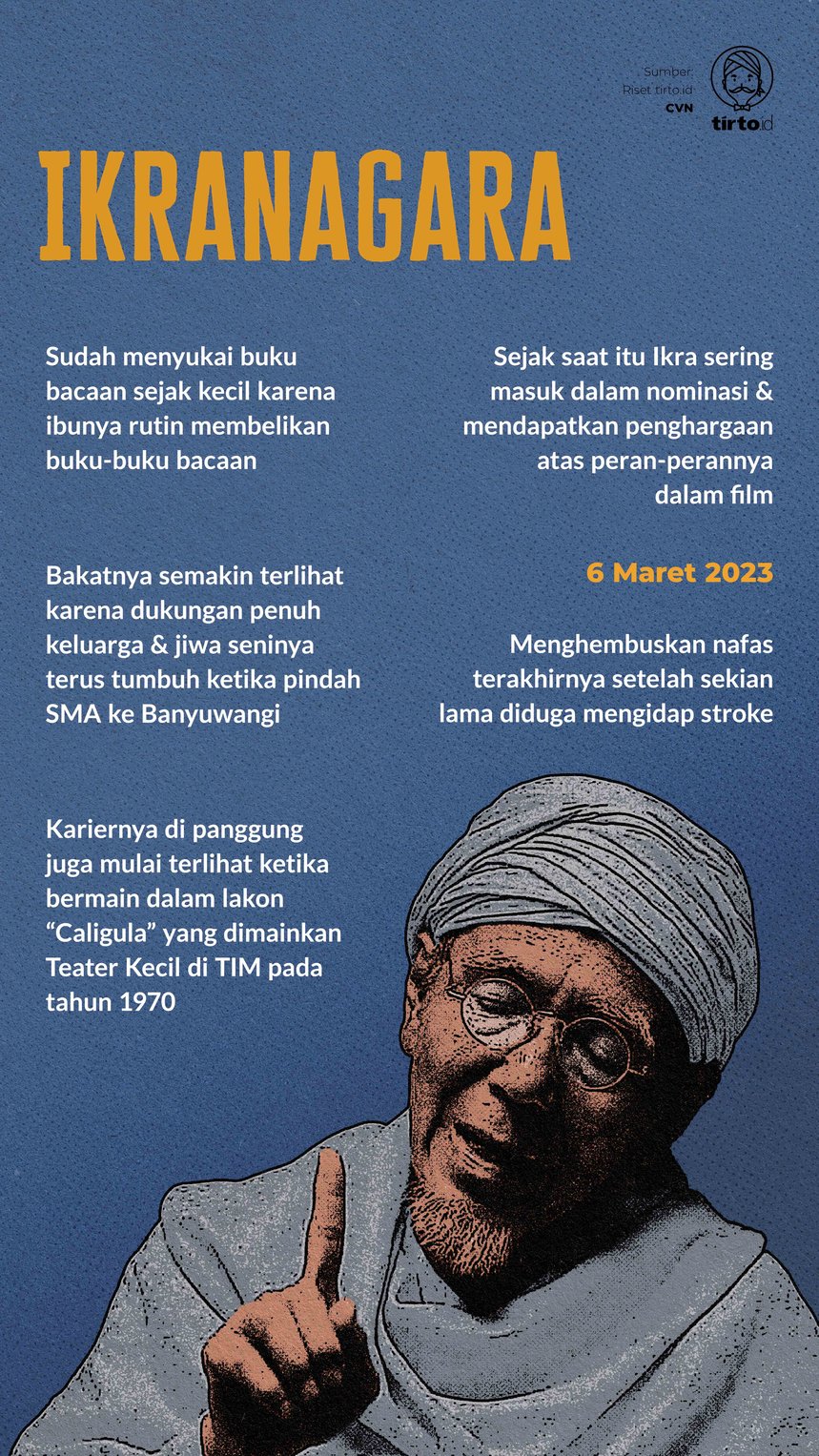

Dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern (2003) disebutkan bahwa Ikranagara sudah menyukai buku sejak kecil karena ibunya rutin membelikan novel dan bacaan lainnya khususnya terbitan Balai Pustaka. Dari sinilah ia mulai menggemari dunia menulis dan mengarang. Sementara dari ayahnya, ia mengecap dunia lukis dan dunia wayang.

Ibunya yang berdarah Jawa-Bali berprofesi sebagai guru di Sekolah Rakyat, sementara ayahnya berdarah Bugis-Madura dikenal sebagai pedagang kecil di Loloan, sebuah kelurahan di Kabupaten Jembrana, Bali.

Predikat juara mengarang dan menggambar sering diraihnya saat duduk di bangku sekolah dasar. Bakatnya semakin terlihat karena dukungan penuh keluarga dalam memberi ruang akan minatnya terhadap seni. Terbukti ketika masuk SMP, puisinya dimuat koran lokal di Bali.

Lahir dengan nama Mohammad Bakri pada 19 September 1943, Ikranagara kecil juga digembleng dengan bekal agama yang kuat, terutama dari ayahnya yang aktif dalam organisasi Nahdhlatul Ulama di Banyuwangi, Jawa Timur. Akrab dengan panggilan Bakri di lingkup pergaulan, ia sempat mengenyam dunia pesantren tradisional Ta’limus Shibyan pimpinan KH.Muhammad Yatim di Loloan Barat.

Dua metode pembelajaran yang berbeda ini membentuk karakter Ikranagara dalam karier maupun perjalanan panggungnya. Bersama Putu Wijaya, ia membentuk teater saat sekelas di SMA Negeri Singaraja.

Ikranagara yang pemalu saat memasuki dunia remaja mulai mendapatkan wadah untuk melampiaskan emosinya di panggung. Karena keasyikan bermain teater, sekolahnya menjadi terbengkalai hingga gagal naik kelas.

Jiwa seninya terus tumbuh ketika pindah SMA ke Banyuwangi dan bergaul dengan Hasnan Singodimayan, budayawan Banyuwangi yang cukup disegani. Dia kemudian bergabung dengan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) untuk memperluas jaringan pertemanannya di dunia seni.

Satu kos bersama seorang penyair lokal bernama Armaya, ia mulai mengenal cara menghasilkan uang dari teater. Setelah menulis naskah, mereka berdua mulai mengelola pertunjukan secara profesional lewat penjualan karcis atau penggalangan dana. Sebagian hasil penjualannnya digunakan untuk sewa gedung atau bioskop yang digunakan sebagai lokasi pementasan.

Selain sebagai penulis naskah teater, saat itu ia sudah dikenal sebagai penulis puisi.

Pandangan masyarakat tentang dunia pendidikan harus menghasilkan gelar sepertinya tidak berlaku bagi Ikranagara ketika gagal menamatkan kuliahnya di Fakultas Teknik maupun Fakultas Kedokteran di UGM akibat aktivitasnya berkesenian.

Hal ini diperparah saat peristiwa G30S meletus yang menyebabkan dunia teater dan aktivitas kesenian pada umumnya mengalami kevakuman. Ikranagara kemudian terlibat dalam beberapa demonstrasi mahasiswa yang memaksanya pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Psikologi UI.

Lagi-lagi di fakultas ini ia merasa jenuh dan tidak menyelesaikan kuliahnya. Pembelajar dari Loloan ini menemukan dunianya ketika tergabung dalam Teater Kecil pimpinan Arifin C. Noer pada awal 1970-an.

Dari Panggung ke Panggung

Perempuan adalah satu2-nja

Jang dari sorga

Terbawa serta

Penggalan puisinya berjudul “Perempuan” yang diterbitkan majalah Horison edisi Juli 1968 mengisahkan mula-mula perempuan turun ke bumi setelah terusir dari surga. Perempuan itu melakukan pencarian lelakinya melewati hutan, padang, juga sungai, dan pantai-pantai.

Pada warsa 1967-1968, ia bekerja sebagai wartawan dan redaktur harian Indonesia Raja dan Berita Buana.

Seturut catatan harian Kompas edisi 19 Januari 1970, selain berkarya lewat puisi, kariernya di panggung mulai terlihat ketika bermain dalam lakon “Caligula” yang dimainkan Teater Kecil di TIM pada 13-15 Januari 1970. Ia memerankan Scipion, salah satu pembantu Caligula selain Cherea yang diperankan Putu Wijaya.

“Ikranegara dalam garis besar bisa memegang peran ini dengan baik, walaupun kadang-kadang terlampau tenggelam dalam diri sendiri dan tidak komunikatif,” tulis Wing Kardjo dalam ulasannya di harian tersebut.

Saat itu ia sudah berkeluarga usai mempersunting gadis California bernama Kay Glassburner satu tahun sebelumnya. Istrinya sarjana dari Universitas California lulusan 1966 yang datang ke Jakarta untuk meneliti sosiolinguistik budaya Betawi sebagai kelengkapan gelar Master of Arts.

Teater Kecil memainkan lakon “Kapai-Kapai” pada September 1970 yang menceritakan sosok bernama Abu yang diperankan Ikranagara. Sosok ini mencari kebahagiaan ke berbagai penjuru dunia yang tak ada ujungnya. Masalah dibuat dengan cara sederhana ketika datangnya angin dahsyat pada babak pertama adegan.

“Angin dashyat menampar-nampar,” tulis naskah tersebut.

Tragedi demi tragedi digambarkan dalam pementasan naskah 5 bagian tersebut sampai Abu mengerti makna bahagianya itu ada dalam kematiannya menjadi abu.

“Dan dia akhirnya mati pada tahun 1980, tepat saat dia sampai di ujung dunia. Mendapatkan apa yang diimpikannya. Dia mati tetap dalam kemelaratannya…” tulis Ikranagara dalam catatannya di harian Merdeka, 13 September 1970.

Ketika lepas dari bayang-bayang Arifin C. Noer dengan mendirikan Teater (Siapa) Saja pada tahun 1974, dia mementaskan karya-karya dengan bendera barunya: Topeng (1972), Saat-saat Dramband Mengerang-ngerang (1973), Angkat Puisi (1979), dan Tirai (1984).

Lakon Topeng dan Saat-saat Dramband Mengerang-ngerang mendapatkan penghargaan Pemenang Harapan Sayembara Penulisan Naskah dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1972 dan 1973.

Melejit Lewat Peran Markum

Meskipun tahun 1961 sempat memulai karier perfilman dalam Pagar Kawat Berduri, beberapa tawaran berikutnya seringkali ia tolak dengan candaan, “Saya selalu bilang mau main film kalau bareng Suzana,” ujarnya sebagaimana dikutip Cinema XXI.

Jawaban isengnya ini terwujud ketika bermain dengan Suzana dalam Bernafas dalam Lumpur (1970)--cerita aslinya Berenang dalam Lumpur, film Indonesia pertama yang menonjolkan seks, perkosaan, dan dialog-dialog vulgar.

Medio 1973, Ikranagara berangkat ke Hawaii untuk memperdalam pengetahuan di East West Centre, Universitas Hawaii, sekaligus menemani istrinya yang sedang menyelesaikan studi untuk PhD.

Selama di AS, Ikranagara ditawari untuk mengajar sebagai dosen tamu seputar dunia teater di Universitas California sampai tahun 1974. Setahun kemudian mereka kembali ke tanah air.

Filmografinya terus bertambah saat terlibat dalam film Si Doel Anak Modern (1976), Cinta Biru (1977), Dr Siti Pertiwi Kembali ke Desa (1979), Djakarta 1966 (1982), Kejarlah Daku Kau Kutangkap (1985), Bintang Kejora (1986), dan Keluarga Markum (1986).

Perannya sebagai sosok Markum yang kaku, sikapnya yang provokatif, namun jenaka dalam film Kejarlah Daku Kau Kutangkap menjadikan namanya melejit sebagai nominasi pemeran pendukung pria terbaik di Piala Citra 1986.

Kesuksesan film ini berlanjut dalam sekuel Keluarga Markum yang mengantarkan penghargaan dari Festival Film Bandung tahun 1989 sebagai Film Komedi Terpuji.

Ikranagara tidak melupakan awal kariernya sebagai pemain teater meskipun sudah bermain di beberapa film. Tahun-tahun itu ia juga tetap aktif bermain dari panggung ke panggung lewat: Tok Tok Tok (1986), Byurrr…! (1985), dan Kok Berani-Beraninya Menunggu Godot (1986).

Laskar Pelangi dan Akhir Perjalanan

Setelah absen lebih dari dua dekade di dunia film, Ikranagara muncul dengan sosok berbeda di film Laskar Pelangi (2008) garapan Riri Riza dan Mira Lesmana yang diangkat dari novel laris Andrea Hirata.

Dalam Andrea Hirata, Laskar Pelangi dalam novel dan film (2019), ia sendiri menyadari dengan karakter barunya yang kontras dengan peran-peran di film sebelumnya.

“Dalam film-film lain, saya jarang tersenyum, apalagi tertawa. Namun, dalam film ini dalam diri Pak Harfan ada jiwa periang yang mampu menyelami anak-anak,” ujarnya.

Selain itu, adu perannya dengan Slamet Raharjo sebagai Pak Zulkarnaen juga banyak menuai pujian. Para pemerhati film dan drama mengenal mereka sebagai dua sosok dari dunia sandiwara yang berseberangan.

“Memang sejak di TIM (Taman Ismail Marzuki) dulu, kami sudah bersaing. Kami kan datang dari dua mazhab akting yang beda. Slamet bermazhab Teater Populer-nya Teguh Karya. Saya dari mazhab Teater Kecil-nya Ariin C. Noor,” kata Ikranagara dalam Tilas Kritik: Kumpulan Tulisan Rumah Film 2007-2012 yang diterbitkan DKJ tahun 2019.

Dalam kesempatan itu ia banyak memuji Riri Riza, seraya mengaku bahwa ia tidak akan bermain film jika naskahnya jelek.

Dari perannya sebagai kepala sekolah, Ikranagara mendapatkan penghargaan di Indonesian Movie Awards dan Festival Film Bandung tahun 2009 sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik.

Kiprahnya kembali di dunia film berlanjut dengan aktingnya di Under The Tree (2008), Garuda di Dadaku (2009), Sang Pencerah (2010), dan Sang Kiai (2013).

Film terakhirnya Sang Kiai memenangkan kategori Pemeran Utama Pria Terpuji dari Festival Film Bandung tahun 2014. Film ini merupakan titik akhir perjalanan Ikranagara sebagai juru lakon di panggung hiburan. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada 6 Maret 2023.

Kisahnya seperti menafsirkan apa yang pernah ditulisnya dalam sajak Tirai di majalah Horison, Desember 1968:

Akan sama kita lalui sebuah gerbang

Sudah itu kita pun akan lenjap.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id