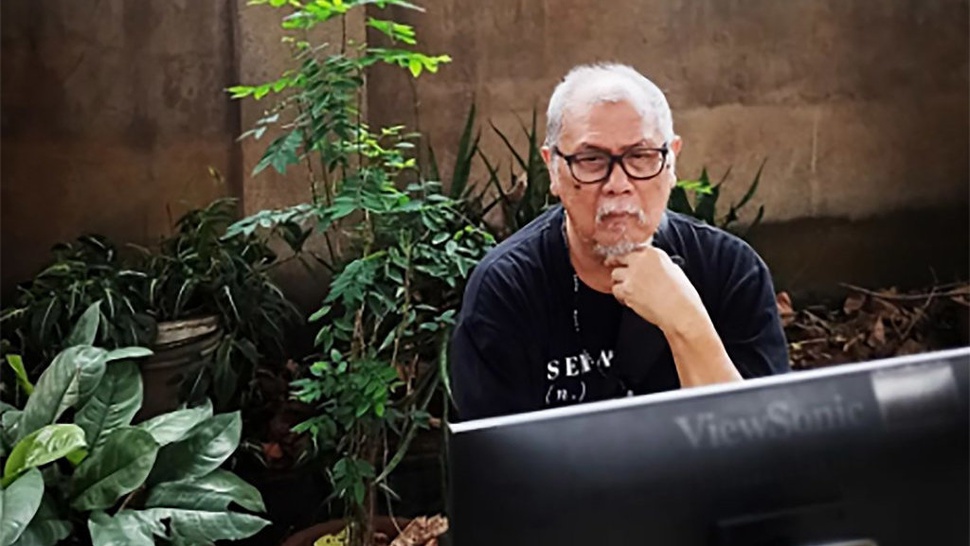

tirto.id - Laki-laki di Cirebon itu umurnya sekitar 30-an. Sepanjang Senin, 6 Juni 1949, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Anak kelimanya akan lahir hari itu. Namun, dia tidak bisa menemani proses persalinan istrinya karena harus bekerja. Ketika suara tangis terdengar pukul 09.00, si bayi langsung mendapat nama yang sudah dipersiapkan sang bapak: Riantiarno Pujo Purnomo.

Bayi itu kelak dikenal dengan nama Nano Riantiarno. Dia menjadi salah satu seniman paling terpopuler sepanjang sejarah Indonesia.

Ada alasan mengapa nama Pujo Purnomo hilang. Sang Bapak, Soemardi Wirjohoetomo, tidak tahu ternyata istrinya mengandung dua bayi sekaligus. Dia tak siap menyambung kedatangan anak keenamnya. Soemardi mengambil jalan cepat dengan menyematkan nama Pujo Purnomo pada kembar kedua. Kedua bayi dipanggil Jendoldan Jendil di keluarga. Sayangnya Jendil tidak bisa hidup lama. Hanya sekitar 18 hari dia menghirup udara. Nano kecil sudah merasakan kehilangan orang yang paling dekat dengannya.

Di sisi lain, Nano tumbuh dengan baik. Makannya banyak dan tak kekurangan ASI. Nama depan Norbertus dia dapat di kemudian hari ketika mendapat baptisan agama Katolik.

Sewaktu kecil, Nano punya banyak cita-cita. Dia ingin menjadi tentara, lalu berpikir menjadi pegawai bank. Dia pikir itu semua bisa membuatnya banyak uang.

Di masa SMP, Nano mulai tertarik pada menggambar dan membaca. Dia sangat gemar dengan dua aktivitas itu. Meski saat itu Nano belum tentu memahami sastra, tapi bacaannya tidak asal-asalan. Banyak karya pengarang hebat dia lahap, mulai dari Belenggu milik Armijn Pane hingga Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tulisan Idrus. Selain pengarang lokal, dia juga membaca karya-karya milik Karl May, Jules Verne, dan Alexander Dumas.

Hasil bacaannya ia serap dan olah lagi sampai punya kegemaran baru: menulis. Dia kerap menulis opini ke media massa tapi sering ditolak. Namun, satu kali di kelas 3 SMP, hasil tulisannya yang berupa cerita pendek berhasil dimuat di surat kabar Berita Indonesia. Cerpen yang pertama kali menembus surat kabar itu ia beri nama Kabar Ibu.

Saat SMA, kegemaran Nano pada dunia seni dan sastra kian tak terbendung. Dia bergabung dengan komunitas bagi seniman muda bernama Tunas Tanah Air (TTA). Komposer Mus Mualim dan penyair Arifin C. Noer pernah singgah di sini.

Di wadah ini pula Nano mengenal tentang seni pertunjukan. Nano remaja setidaknya terlibat dalam dua pertunjukan.

Pertama adalah lakon Aria Pangemban pertengahan 1966. Dia menjadi figurandi lakon tersebut. Sandiwara ini berkisah tentang kisah kepahlawanan seorang tokoh yang merupakan simbolisasi dari Soeharto di masa pemberontakan Gerakan 30 September. Militer dan Orde Baru mendukung penuh sandiwara tersebut.

Pementasan lain adalah karya sastrawan Albert Camus berjudul Caligula yang diterjemahkan Asrul Sani. Awalnya, Nano lagi-lagi tak mendapat peran utama. Namun seminggu menjelang pentas, pemeran utama berhalangan. Sutradara Indra Soeradi segera menunjuk Nano sebagai pengganti yang bernama Scipion.

Kendati waktu latihan singkat, pentas berlangsung sukses. Penonton memadati Gedung Mignon di Cirebon. Menurut catatan Herry Gendut Janarto dalam Teater Koma: Potret Tragedi & Komedi Manusia (1997), “tak berlebih, bila Nano merasa bangga dan ‘agak besar kepala’.”

Herry : Setiap kali di jalan, ia merasa orang seluruh Cirebon mengenal dirinya. Memang, namanya mulai dikenal meski terbatas di kalangan pencinta teater Cirebon.

Sejak saat itulah Nano lebih dikenal dengan Scipion dari Cirebon.

Mengabadikan Teater

Ketika sudah mau lulus SMA, Indra Soeradi mengatakan kepada Nano dia sebaiknya masuk sekolah seni jika tetap ingin berteater. Saat itu Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) jadi pilihan utama. Nano remaja tidak pikir dua kali untuk bilang ke bapaknya tentang cita-citanya–dengan usaha dan biaya sendiri.

Soemardi (ragu) : Apa tidak salah? Jadi seniman? Apa tidak ada cita-cita yang lain?

Namun keinginan anaknya sudah membuncah sampai ubun-ubun.

Nano (remaja) : Pak, sungguh saya ingin jadi seniman teater!

Berangkatlah Nano ke Jakarta untuk menghidupi mimpinya. Masih menurut catatan Herry Gendut Janarto, Nano “hanya ingin jadi insan teater.” Dia tidak pernah punya keinginan “jadi bintang film.”

Tentu saja tidak ada yang instan, apalagi jadi seniman di ibu kota. Di setiap zaman, menjadikan seniman sebagai karier utama dan satu-satunya terbilang sulit, jika bukan sulit sekali. Hal yang sama terjadi pada Nano.

Di bangku kuliah, Nano ingin menimba ilmu dengan belajar kepada dramawan terkenal Teguh Karya. Teguh yang juga dosen di ATNI membuka kelas akting. Peminatnya membeludak, termasuk Nano. Sebagian dosen bahkan protes karena banyaknya orang mendaftar kelas itu dan mengganggu kegiatan akademik.

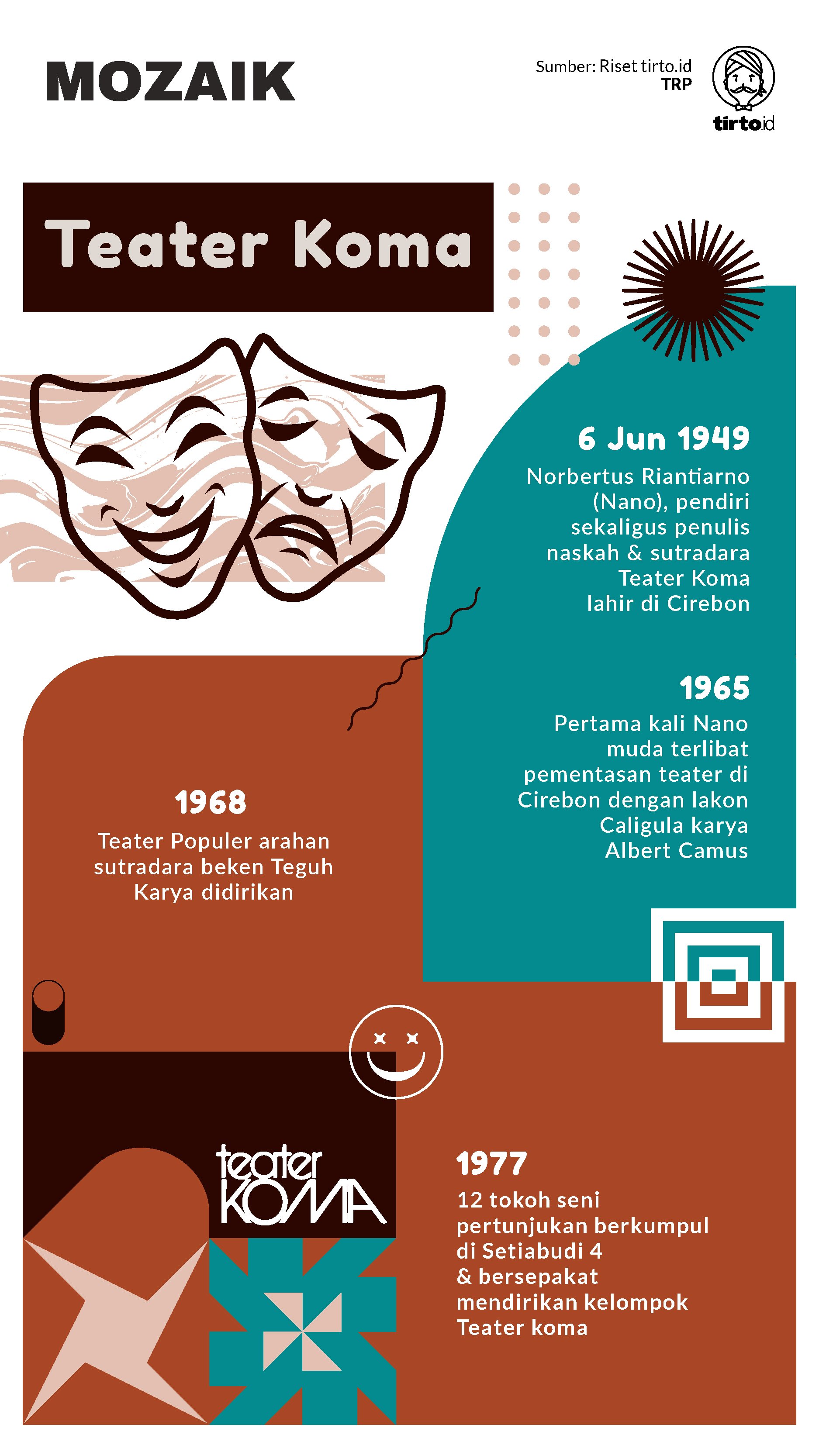

Teguh kemudian mengambil keputusan untuk membuat wadah bagi anak-anak muda yang memang “berani mati” untuk hidup dari teater. Dia membuka tempat latihan di luar kampus, di sebuah ruangan di Hotel Indonesia. Teguh memang karyawan di sana. Kelas itu ia lembagakan menjadi sebuah kelompok yang diberi nama Teater Populer Hotel Indonesia pada 1968.

Nano bertahan di ATNI selama dua tahun dan pindah ke Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara pada 1971. Selama dua tahun itu dia benar-benar memfokuskan diri pada Teater Populer. Di sinilah karier Nano di dunia teater terlahir kembali.

Masih tahun 1968, Teater Populer mementaskan naskah berjudul Jangan Kirimi Aku Bunga karya Norman Barash. Lagi-lagi, Nano bukan jadi peran utama, tapi baginya itu tidak masalah.

Tahun tersebut bisa dikatakan menjadi momen sangat penting bagi dunia seni Indonesia. Pada saat itulah Gubernur Jakarta Ali Sadikin mendirikan Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM).

Berulang kali Nano mengunjungi Teater Kecil TIM dan menyaksikan segala pertunjukan seni. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah pertunjukan tarian asal Bali Candra Metu yang dibawakan oleh Ratna Karya Madjid. Itu adalah pertemuan pertama dua tokoh penting teater Indonesia.

Satu kali Nano disuruh oleh Teguh untuk memerankan Jayaprana dalam lakon Jayaprana dan Layonsari karya Jeff Last. Karena butuh memahami tarian dan budaya Bali, Nano kemudian meminta bantuan Ratnya yang biasanya ada di ruang latihan tari TIM.

Ratna memang seorang biduan tari, belum jadi pemain sandiwara. Dia adalah anak tokoh politik. Bapaknya Abdul Madjid berasal dari PNI, sedangkan ibunya dari PDI. Dia juga sempat ke New York untuk urusan seni. Barulah pada tahun 1969 dia terjun dalam dunia teater dan tampil dalam pertunjukan Kapai Kapai yang dipentaskan Teater Ketjil dan digawangi Arifin C. Noer.

Pada masa itu baik Teater Populer dan Teater Ketjil sudah terkenal setidaknya di ibu kota. Dua teater itu bahkan dianggap “berseteru”. Teater Populer dipandang terlalu borjuis karena terbiasa latihan dan mangkal di hotel mewah, sedang Teater Ketjil yang bermarkas di TIM dilihat sebagai representasi kaum proletar.

Namun hubungan Nano dan Ratna tak terhalang oleh sekat semacam itu. Malahan mereka ingin membuat kelompok teater baru, lepas dari dua guru mereka, Teguh dan Arifin, dan terdiri dari anak-anak muda. Salah satu penyebab paling pentingnya adalah dua tokoh itu sudah terlalu sibuk di dunia film sehingga pentas di atas panggung menjadi semakin langka.

Pada Selasa 1 Maret 1977, di rumah Setiabudi Barat 4, terjadilah momen bersejarah itu. Setelah memohon restu Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta–Wahyu Sihombing, Teguh Karya, dan Arifin C. Noer–Nano dan Ratna mengumpulkan 10 orang lain yang berasal dari berbagai kelompok teater. Mereka adalah Titi Qadarsih, Rima Melati, Otong Lenon, Cini Goenarwan, Syaeful Anwar, Jim Aditya, Jajang Pamontjak, Agung Dauhan, Zaenal Bungsu, dan Rudjito. Sebanyak 12 orang ini disebut dan terus dikenang Teater Koma hingga sekarang sebagai angkatan pendiri.

Nano : Detik berdirinya Teater Koma adalah awal dari sebuah babakan baru bagi saya. Baik dalam gaya penulisan, penyutradaraan, dan gaya berteater.

Sejak berdiri, Teater Koma sudah dengan jelas memetakan jalur mereka. Belajar dari teater-teater terdahulu, bentuk pementasan Teater Koma bisa jadi gabungan teater-teater lawas, tapi bisa juga sesuatu yang benar-benar berbeda.

Secara ringkas, lewat kelompok ini Nano dan kawan-kawan ingin membumikan kesenian.

Mengutip situs Teaterkoma.org, Nano mengatakan bahwa selama ini teater adalah dunia yang sangat jauh dari orang awam. “Hanya seniman saja yang memahami apa yang dilakukan oleh orang teater,” catat Nano sekitar 43 tahun yang lalu. Pementasan menjadi sangat eksklusif, bahkan terkadang seniman pun tak tahu apa yang dilakonkan. Orang-orang yang menjadi seniman di panggung teater seakan hanya ingin memuaskan hasrat pribadi.

Pertanyaan tentang eksklusivitas itu yang berkali-kali muncul dalam benak Nano.

Nano : Setiap kali menonton kegiatan teater semacam itu, rasanya seperti menyaksikan, maaf, tindakan ‘masturbasi'.

Lewat Teater Koma, Nano ingin menyajikan pertunjukan seni yang bisa dinikmati semua orang. Dia ingin Teater Koma menjadi teater yang populer dan merakyat (kadang visi merakyat ini dianggap melenceng karena harga tiket mahal sehingga acara acap dinikmati kalangan menengah ke atas saja).

Nano :Saya tidak punya impian yang muluk-muluk, misal berniat mencipta ‘seni adiluhung’. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin menyajikan Hiburan, dengan H besar.

Bagi sebagian orang, sikap Teater Koma ini tak lain kompromi bahkan bentuk kekalahan dari permintaan pasar. Nano tidak sepakat dengan hal itu. Baginya, proses produksi dan pasar ada dan saling bersinergi satu sama lain.

Nano : Perkumpulan ini tidak harus menjadi barang asing di dalam masyarakatnya. Ia harus akrab, intim, luwes, dan tentu saja menghibur. Seperti sebuah pohon, masyarakat adalah tanahnya. Atau bagi ikan, masyarakat adalah airnya. Tanpa tanah atau pun air, pohon dan ikan tidak mungkin bisa hidup.

Tahan “Digebuk” Orde Baru

Nano membuktikan diri bahwa meski bertujuan menghibur, bukan berarti seni pertunjukan tak bisa jadi wadah melayangkan kritik. Teater Koma masih bisa menyajikan pertunjukan yang menyentil kehidupan politik dan sosial.

Di masa Orde Baru, Teater Koma bahkan sering dilarang tampil. Gelak tawa penonton seakan menjadi ancaman.

Salah satunya terjadi di tahun 1990. Ketika itu Teater Koma hendak mementaskan trilogi naskah yang berkisah tentang pejabat. Lakon pertama diberi judul Konglomerat Burisrawa. Jelang pentas perdana, seorang yang mengaku kolonel membunyikan dering telepon Nano. Kemudian terdengar pertanyaan dengan nada sopan: ”Apa sandiwara saudara merupakan kritik terhadap Pak Harto dan anak-anaknya, seputar harta kekayaan mereka?”

Nano menenangkan diri dan dia memberikan jawaban tepat: bahwa naskah itu merupakan adaptasi dari kisah pewayangan Sumbadra Larung dan sering dimainkan di mana pun. Pertunjukan itu akhirnya tetap berjalan.

Naskah kedua Pialang Segitiga Emas juga berjalan lancar.

Namun, di pertunjukan ketiga dengan judul Suksesi, polisi mencabut izin pementasan di hari ke-11 (izin lakon dengan biaya sebesar Rp200 juta itu diagendakan sampai 14 hari).

Polda Metro Jaya memaparkan tiga alasan izin pentas tak lagi bisa dipertahankan lewat surat pencabutan. Pertama, materi naskah yang disetujui dalam perizinan dengan yang dipentaskan berbeda. Kedua, pentas tidak mendidik dan bisa memberikan interpretasi keliru di masyarakat. Ketiga, ide cerita tidak baku dan penuh rekaan untuk memengaruhi masyarakat.

Orde Baru hanya berhasil menunda pertunjukan, bukan menghentikannya. Hampir setiap tahun, Teater Koma, dengan Nano sebagai penulis naskah, sutradara, maupun pemain, terus mementaskan pertunjukan. Teater Koma sejauh ini berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menerapkan konsep yang dibentuk sejak awal pendirian: Teater Tanpa Selesai.

Saya beberapa kali menonton pentas Teater Koma di Graha Bakti Budaya TIM seperti Ibu, Opera Kecoa, Opera Ikan Asin, Opera Ular Putih, Sampek Engtay, dan Inspektur Jenderal.

Suasananya selalu serupa. Penonton masuk menggenggam tiket dan buku pentas. Masuk ke gedung. Mencari-cari bangku. Duduk. Lampu lalu dimatikan.

Selaku pimpinan produksi, Ratna Riantiarno biasa akan memberi sambutan. Lantas layar akan dibuka. Panggung sudah ramai.

Nano akan muncul di akhir pertunjukan.

Situasi ke depan mungkin akan serupa. Teater Koma, sesuai namanya, tidak akan pernah menjadi titik. Gedung yang gelap, panggung yang megah, akting yang ciamik tetap bisa kita temui. Hanya satu yang berbeda, orang yang merupakan pendiri dan paling konsisten dalam Teater Koma itu kini telah tiada.

Nano meninggal pada 20 Januari 2023 pada usia 73 tahun.

Semasa berkarya, Nano telah menggelar ratusan produksi panggung dan menelurkan lebih dari 35 naskah teater, 25 naskah adaptasi, serta 30 naskah untuk film dan televisi. Tidak hanya itu, Nano juga berhasil menerbitkan setidaknya 30 buku termasuk cerpen, puisi, novel, novelet, dan tentu saja naskah drama.

Editor: Rio Apinino