tirto.id - Puluhan aktor berkumpul di Ciputra Artpreneur pada 2 Maret 2017. Hari itu, mereka dijadwalkan ‘manggung’ membawakan lakon karya Bertolt Brecht, seniman teater kelahiran Jerman. Judul aslinya The Threepenny Opera. Namun di Jakarta, kelompok Teater Koma memainkan versi sadurannya dengan judul lakon yang diubah menjadi Opera Ikan Asin.

Sesuai rencana, pentas digelar untuk publik selama empat malam berturut-turut. Pentas itu lebih istimewa dari biasanya karena sebuah alasan; kelompok Teater Koma genap berumur 40 tahun pada 1 Maret dan malam itu adalah produksi mereka yang ke-147.

Di Indonesia, tidak banyak kelompok teater yang sanggup bertahan dan konsisten naik pentas hingga 40 tahun. Kemungkinan besar, Teater Koma memang satu-satunya yang sanggup bertahan selama itu. Alasan klasik seperti kurangnya pendanaan, minimnya dukungan negara, penonton yang kurang, dan tidak adanya fasilitas latihan kerap membuat kelompok-kelompok teater yang pernah berdiri akhirnya terpaksa bubar di tengah jalan.

Teater Koma tentu tidak kebal dengan permasalahan klasik itu.

Ketika baru didirikan, mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sekadar untuk berlatih seni peran. Seperti kelompok teater lainnya juga, mereka tak pernah tahu persis kapan naik pentas. Seringkali, jadwal pentas sangat bergantung pada sponsor mengingat kondisi finansial kelompok teater di Indonesia biasanya morat-marit. Untuk dana produksi pentas, mereka kerap menggantungkan nasib pada kepedulian --dan ketertarikan pada teater-- kelompok tertentu.

Ratna Riantiarno, salah satu dari 12 orang angkatan pendiri Teater Koma mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan tiket pentas, tidak akan mungkin cukup untuk menutupi keseluruhan ongkos latihan.

“Bahkan setelah 40 tahun, saya pikir kita masih belum bisa hidup dari teater saja. Banyak aktor teater harus bekerja mencari nafkah di luar dan aktif di teater di luar jam kantornya,” kata Ratna.

Tentu saja masalah ini berkaitan dengan banyak rentetan masalah lainnya mulai dari kurangnya pendidikan seni di sekolah, hingga pencarian bentuk manajemen seni pertunjukan yang ideal.

Lahir dari Kegelisahan dan Masalah

Sejak masih berupa ide, Teater Koma sudah menghadapi banyak aral, dan masih terus menghadapinya di usia 45 tahun pada 2022 ini. Bahkan, nama ’Koma’ sengaja dipilih untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kelompok ini akan dipertahankan agar tidak sampai ke ‘titik’, yang dalam terminologi tanda baca berarti akhir dari sebuah kalimat. Artinya, sejak awal mereka ingin terus lanjut berlatih, pentas, berlatih lagi, pentas lagi, dan seterusnya.

“Koma, sebuah metafora yang mengartikan gerak berkelanjutan, tiada ada henti, tak mengenal titik,” kata Norbertus Riantiarno (Nano) dalam sebuah kesempatan.

Sebagai orang yang mencetuskan ide nama Teater Koma, Nano tahu persis apa yang ingin dibuat oleh kelompok seni peran yang ia dirikan itu. Salah satu upaya untuk bisa terus pentas dilakukan Nano dengan cara menyiapkan sebuah konsep pada 1980. Kala itu Teater Koma tengah bersiap mementaskan lakon ‘Kontes 1980’. Kebetulan, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar acara Temu Teater Nasional.

Dalam acara itu, banyak kelompok teater dari Jakarta dan kota-kota lain tampil. Setelah tampil, para sutradara diberikan panggung khusus untuk mendiskusikan ide dan konsep berteaternya. Untuk keperluan itu, Nano yang juga penulis naskah dan sutradara Teater Koma menjabarkan konsep yang ia beri judul “Teater Tanpa Selesai”. Rupanya, konsep ini memang agak lain dari yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok teater sebelumnya.

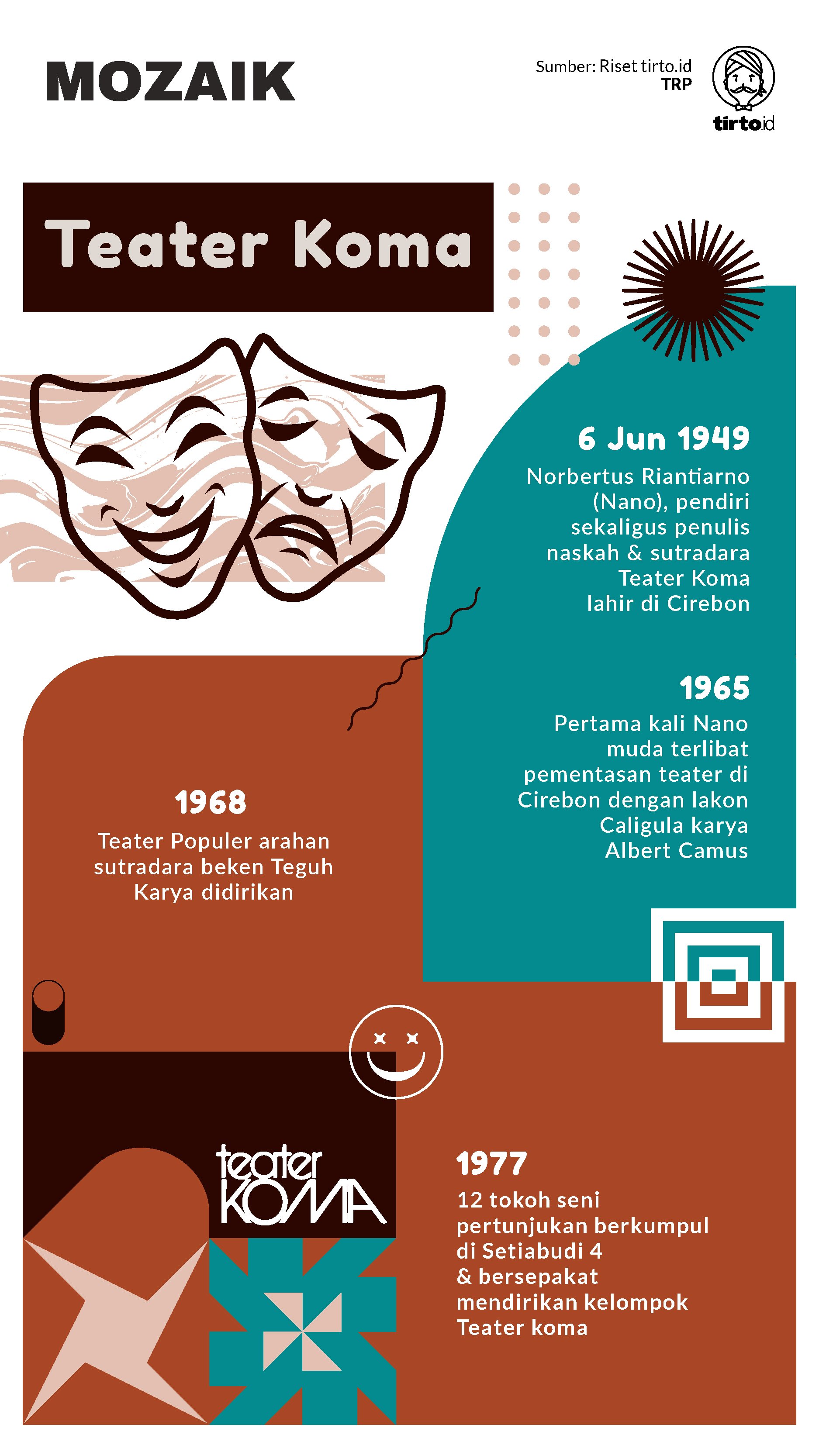

Nano memang bukan orang asing di dunia seni kala ia mencetus ide mendirikan Teater Koma. Sejak 1965 ia sudah terlibat pementasan teater.

“Saya mulai mengenal teater pada 1965, saat masih SMA di kota Cirebon. Saya bermain sebagai Scipion dalam Caligula karya Albert Camus. Saya yakin bermain buruk. Tapi saya merasa seakan menemukan dunia yang diimpikan selama ini,” kata Nano dalam bukunya Membaca Teater Koma 1977-2017 (2017:VI).

Sejak lulus SMA pada 1967 di Cirebon, Nano sudah makin serius belajar seni peran. Ia datang ke Jakarta untuk kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) sebelum pindah ke Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada 1971. Di Jakarta, Nano bergabung dengan Teguh Karya yang kala itu telah menjadi seorang dramawan terkemuka. Pertemuan itu membawa Nano ikut mendirikan Teater Populer pada 1968.

Kegemarannya menulis naskah dan menyutradarai pementasan membuatnya memilih bertahan di dunia seni panggung ketika teman-temannya mulai terlibat dalam produksi dengan medium lain seperti televisi. Maklum, TVRI kala itu punya program-program sandiwara televisi yang menarik bagi para seniman teater. Meski sempat terlibat juga dalam beberapa program televisi, Nano memilih teater panggung sebagai fokus karyanya.

Ratna, istri Nano, justru tidak langsung masuk ke dunia permainan watak ketika pertama kali bergelut di bidang kesenian. Ia biduan penari anak tokoh PNI dan PDI, Abdul Madjid. Lewat seni tari, ia bahkan sempat tampil di beberapa negara dan menetap hampir 2 tahun di New York untuk urusan seni. Ia sendiri baru mulai terlibat dalam produksi teater pada 1969 ketika mendapat peran dalam pementasan lakon Kapai Kapai yang digelar teater Kecil pimpinan Arifin C. Noer. Belakangan, Ratna juga terlibat dalam produksi lakon-lakon lainnya seperti Sumur Tanpa Dasar, Mega-Mega, Madekur Tarkeni, dan Kocar-Kacir. Ia pun akhirnya mendedikasikan diri secara penuh di dunia seni peran.

Rupanya, kegelisahan yang sama juga mengiringi perjalanan teater Ratna. Ia merasa pementasan panggung makin jarang. Bahkan ada masanya, kelompok-kelompok teater tidak tampil sama sekali dalam setahun kalender. Nano dan Ratna pun sowan ke Teguh Karya dan Arifin C. Noer dengan maksud menyampaikan rencana mendirikan teater sendiri yang berisi anak-anak muda. Mereka bermaksud meneruskan cita-cita menggelorakan seni peran di tengah masyarakat.

Alasan sederhana tapi mengena akhirnya menyentuh dua maestro seni peran itu, sehingga mereka memberikan ‘restu’ bagi Nano dan Ratna untuk membangun Teater Koma. Kemungkinan besar, baik Teguh Karya maupun Arifin C. Noer, sebenarnya ragu apakah anak-anak muda ini sanggup mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dunia teater yang tentu saja sudah mereka alami sebagai seniman senior.

Akan tetapi tekad sudah bulat. Nano dan Ratna berkumpul bersama 10 orang lainnya; ada Syaeful Anwar, Jim Aditya, Jajang Pamontjak, Agung Dauhan, Zaenal Bungsu, Titi Qadarsih, Rima Melati, Otong Lenon, Cini Goenarwan, dan Rudjito. Dalam situs resmi Teater Koma, 12 orang ini disebut sebagai angkatan pendiri.

Kumpulan seniman peran ini berkumpul di rumah bapak Abdul Madjid, di Jalan Setiabudi Barat nomor 4, Jakarta Selatan pada 1 Maret 1977, tepat hari ini 45 tahun yang lalu. Di sana mereka berikrar untuk bersama-sama mendirikan kelompok teater yang hingga hari ini masih aktif berlatih dan berpentas dan dikenal luas dengan nama Teater Koma.

“Detik berdirinya Teater Koma adalah awal dari sebuah babakan baru bagi saya. Baik dalam gaya penulisan, penyutradaraan, dan gaya berteater,” kata Nano.

Editor: Nuran Wibisono