tirto.id - Dalam khazanah film Indonesia, karya audiovisual yang tergolong masuk pada katalog film politik masih terhitung sedikit. Makbul Mubarak hadir menambah isi katalog itu dengan debut film panjangnya yang berpendar signifikan, Autobiography.

Sajian konflik dalam film ini sungguh amat sederhana: dinamika interaksi dan relasi antara Purnawinata (Arswendy Bening Swara), seorang purnawirawan jenderal yang pulang kampung untuk berkampanye sebagai calon bupati, dengan Rakib (Kevin Ardilova), pemuda penjaga rumah sang mantan jenderal di kampung.

Hubungan lintas generasi yang awalnya sangat hirarkis ala komando militer (keluarga majikan dengan keluarga pembantu) pelan-pelan bergeser menjadi hubungan yang lebih intim. Rakib memperoleh sosok ayah yang ia idam-idamkan, sementara Purnawinata mulai menikmati kebersamaan bersama sang pemuda.

Setelah kepercayaan satu sama lain mulai tumbuh, peristiwa kurang menyenangkan menghampiri mereka. Purnawinata mengutus Rakib menyelidiki pelaku di balik peristiwa itu, sebelum akhirnya rentetan kejadian datang silih berganti tanpa mampu lagi terkendali.

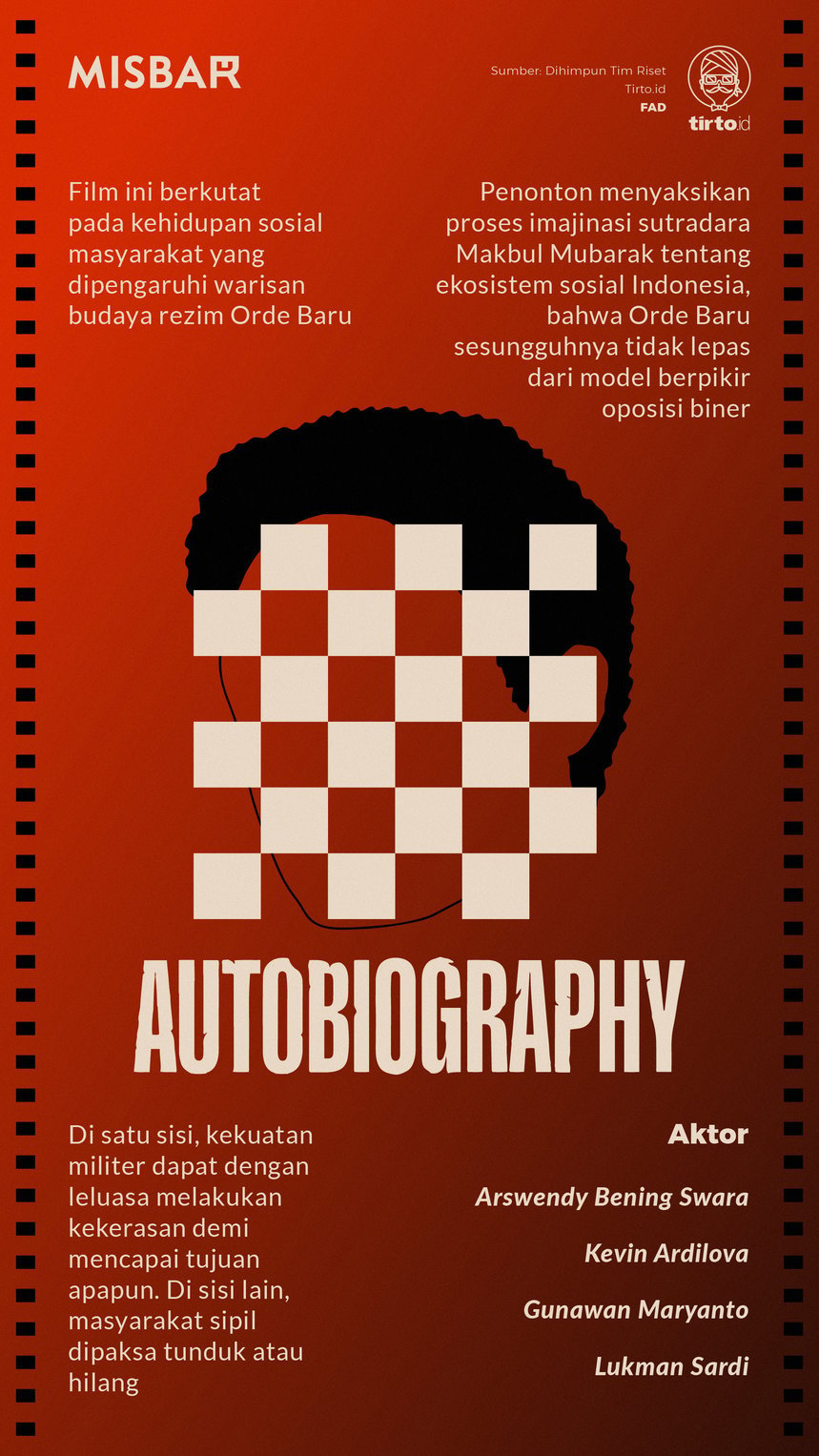

Semesta film Autobiography tampak berkutat pada kehidupan sosial masyarakat yang masih amat kuat dipengaruhi oleh warisan budaya rezim Orde Baru. Mengapa masa itu yang dipilih dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan Purnawinata dan Rakib?

Relasi Militer dan Sipil

Melalui film ini, kita menyaksikan proses imajinasi Makbul tentang ekosistem sosial Indonesia era Orde Baru sesungguhnya tak lepas dari model berpikir oposisi biner. Di satu sisi, pihak militer yang luar biasa powerful dan leluasa menempuh jalan kekerasan demi mencapai tujuan utamanya. Di sisi lain, masyarakat sipil dipaksa tunduk atau hilang.

Purnawinata konsisten mempraktekkan kultur pihak pertama. Pertama-tama, ia seakan membangun empati, mengubah marah menjadi hadiah. Namun ketika ia terusik, sikapnya beralih kepada moda kekerasan di ruang privat. Ajaibnya, ia tetap santun di muka publik.

Sifat kebapakan dan kharisma Purnawinata selaku tokoh yang amat disegani di kampung sempat membuat Rakib mengidolakannya. Rakib bahkan mencuri-curi dampak kuasa yang dimiliki si mantan jenderal, sehingga ia dijuluki ‘Sersan’.

Afeksi yang dirasakan Rakib tak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, kekagumannya pada sang majikan berganti menjadi ketakutan dan rasa bersalah yang tak kunjung usai. Ia pun mencari cara untuk melepaskan diri.

Relasi Rakib dan Purnawinata adalah alegori yang lezat bagi sejarah kekuasaan Soeharto selama tiga dekade. Tentara begitu perkasa dan jumawa, sementara rakyat yang pada mulanya terkagum-kagum sontak menjalani hidup yang penuh rasa takut.

Tentara mendominasi segalanya, menuai glorifikasi, serta kerap menindas. Warga biasa harus tunduk pada otoritas tentara atau siap menerima teror yang nyaris tiada henti. Kala itu, satu bentakan tentara benar-benar sanggup membungkam satu kampung.

Dalam relasi kuasa yang luar biasa timpang itulah Makbul memposisikan narasi besar filmnya. Kita mengamati negara zaman Orde Baru melalui sosok Purnawinata yang selalu mendikte gerak-gerik rakyat kecil kurang berpendidikan, yang direpresentasikan oleh Rakib.

Ayah kandung Rakib yang dipenjara, Amir (Rukman Rosadi) mengingatkan agar ia tak larut dalam manipulasi sang majikan. Namun Rakib baru tersadar tatkala ia menjadi saksi atas pemberontakan Agus (Yusuf Mahardika) terhadap status quo yang berujung tragis.

Imajinasi Nonlinear

Proses imajinasi Makbul sendiri terkait ekosistem sosial nasional era Orde Baru tampak tidak linear. Ia menerabas cukup banyak relasi kausalitas yang ketat secara logika serta kaidah-kaidah bernalar yang runut.

Sebagai contoh, Rakib menghabiskan jarak tempuh yang panjang menggunakan mobil ketika membuntuti Agus sampai ke rumahnya. Namun pengumuman masjid tentang kematian Agus seakan berjarak hanya sepelemparan batu dari kediaman Rakib dan majikannya.

Contoh gamblang lain hadir pada sekuens pembuka film. Purnawinata menyetir sendiri tanpa ditemani ajudan/pengawal/asisten. Lukisan diri sang mantan jenderal yang terpampang megah dalam balutan seragam kebesaran militer juga tidak memuat segudang tanda jasa atau tanda kehormatan yang lazim dimiliki oleh seorang perwira tinggi berbintang empat.

Seiring lapisan demi lapisan narasi film terbuka lebar, mau tak mau penonton harus menerapkan suspension of disbelief (mengabaikan kecenderungan berpikir logis demi menikmati suguhan sinematik di layar semaksimal mungkin). Mengapa begitu?

Apakah Makbul hendak menyindir perilaku sistemik Orde Baru yang cenderung menerapkan sensor kepada hal-hal yang dianggap merugikan atau mengusik eksistensinya, sehingga banyak episode sejarah republik ini yang belum terkuak secara utuh?

Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa jadi merupakan poin kunci guna memahami lebih dekat motivasi di balik keputusan kreatif untuk mengesampingkan aspek kausalitas.

Di sisi lain, Makbul turut memperlakukan konstruksi imajinya seperti papan catur. Bila permukaan papan catur adalah imajinasi tentang Orde Baru, maka kotak-kotaknya menjadi saksi bisu strategi Makbul untuk mereka ulang dampak pengaruh toxic warisan Orde Baru.

Lebih lanjut, konstruksi imaji sang sutradara yang tidak kronologis juga berfungsi seumpama puzzle. Menonton Autobiography mungkin merupakan sebuah tantangan untuk melengkapi bagian-bagian yang berserakan agar kita mampu memahami inti yang sebenarnya.

Menilik hal-hal di atas, tak lagi mengherankan jika Rakib menjadi perwakilan tunggal dari keluarga Purnawinata pada klimaks film, memperoleh penghormatan resmi, dan kehadirannya dianggap melanjutkan marwah besar yang diwariskan oleh tuannya.

Betul bahwa sang mantan jenderal telah ‘membaptis’ Rakib sebagai anak laki-laki yang tidak pernah ia miliki, namun momen penahbisan sesungguhnya adalah saat Rakib meminta kopi, minuman yang paling dibenci Purnawinata, sebagai menu pamungkasnya.

Rakib tengah meniti jalan sebagai Purnawinata baru. Ia hanya memilih wujud yang berbeda dalam esensi (dan peluang jatuh ke jurang) yang sama seperti pendahulunya.

Atau jangan-jangan semua ini hanya akal-akalan Makbul semata, seumpama peringatan Amir kepada Rakib di pertengahan film agar tidak mudah percaya dan sebatas menikmati hiburan yang terpampang dalam diam.

Mungkin Rakib telah terbunuh sedari mula, dan yang kita saksikan di layar hanyalah kilasan fragmen-fragmen imajinasi terakhirnya sebelum meregang nyawa. Fragmen-fragmen yang tentu saja tidak memedulikan logika.

Tak ada yang salah dengan bermain-main memanfatkan metode naratif nonlinear guna memanipulasi persepsi penonton. Jika memang demikian, maka film ini sejatinya adalah autobiografi Rakib yang membayangkan autobiografi Purnawinata, sekaligus sekelumit cuplikan autobiografi Makbul yang menyusun ulang autobiografi negara masa Orde Baru.

Penulis: Jonathan Manullang

Editor: Lilin Rosa Santi