tirto.id - Jika Anda pergi ke kawasan Puncak, tengoklah Kampung Kaleng di Desa Tugu Utara, Cisarua. Di sana jejeran vila mewah berdiri di sepanjang jalan kampung hingga menuju lereng Megamendung. Jika musim liburan, pelancong asal Timur Tengah berseliweran di daerah ini. Bikin macet, tentu.

Hanya dibelah Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan juga tak kalah meriah dengan jejeran vila. Di sepanjang jalan menuju perkebunan teh Gunung Mas, misalnya, vila-vila mewah berdiri. Rumah peristirahatan di kaki gunung Gede Pangrango itu bisa disewakan. Saban akhir pekan, Puncak kerap dipenuhi pelancong.

Puncak kini menjadi magnet pariwisata bagi Kabupaten Bogor. Udara yang sejuk dan suasana alam di sekelilingi air terjun bikin kawasan ini punya ciri khas berbeda dari tempat wisata lain di Jawa Barat. Namun, penetapan sebagai kawasan pariwisata ini juga membawa bencana. Fungsinya sebagai kawasan penyangga kini tak lagi terjaga.

Di gang-gang, rumah-rumah warga berimpitan. Pemandangannya mirip pemukiman padat Ibu Kota. Padahal, Puncak dulunya belantara rimba. Ketika daerah ini diserbu pelancong Timur Tengah pada era 1990-an, kawasan ini kian sesak dengan rumah-rumah permukiman dan penginapan.

“Tadinya cuma satu-dua orang saja. Segelintir. Tahun 1991 langsung banyak,” ujar Haji Dedi, sesepuh Desa Tugu Utara. Sejak saat itu para pelancong berdatangan untuk liburan di Cisarua.

“Lalu masuk investor-investor yang bikin vila,” tambahnya.

Pandji Yudistira dalam Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia (2014) menulis sekitar kawasan Pangrango semula belantara rimba yang rimbun. Pada 1889, daerah ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk penelitian oleh pemerintah Hindia Belanda.

“Berdasarkan usulan Direktur Lands Plantentuin (Kebun Raya), Dr. Melchior Treub, Kebun Raya Cibodas diperluas dengan kawasan hutan Cibodas seluas 280 ha untuk keperluan penelitian flora hutan pegunungan,” tulis Pandji.

Pada paruh akhir abad 19 itu pula daerah Cibodas hingga Cisarua sudah dipenuhi kebun-kebun pertanian milik orang Belanda. Dalam catatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, perkebunan teh mulai ada sejak 1728. Pada 1835, perkebunan teh membentang dari Ciawi sampai Cikopo.

Hulu Hutan Puncak Dibabat

Alwi Shahab, wartawan, penulis-cum-perawi soal seluk-beluk Jakarta, pernah mengulas saat kali Ciliwung di Batavia mengamuk pada 1872. “Daerah Molenvliet (Harmoni), kawasan elite dan pertokoan di Batavia, digenangi air,” kata Abah Alwi, sapaan akrabnya, dalam artikel "Ciliwung Meluap di Harmoni".

Ketika banjir merendam Batavia pada tahun itu, luapan kali Ciliwung yang berhulu di Puncak, tak mengenal kata ampun. Air mengalir ke kebun-kebun di perumahan penduduk. Selama beberapa hari banjir setinggi satu meter merendam Batavia, termasuk di pusat pemerintahan.

“Akibat banjir, jalan-jalan di kawasan elite Batavia meninggalkan lumpur-lumpur tebal,” tulis Abah Alwi. “Untuk itu, pihak gemeente (Kotapraja Batavia) telah mengeluarkan pinjaman untuk mengatasi keadaan darurat ini.”

Ini adalah banjir terbesar setelah pada 1699 aliran Ciliwung pernah merendam Batavia ketika Gunung Salak meletus. Dalam satu catatan tahun 1702, akibat letusan itu, dataran tinggi antara Batavia dan Cisadane di dekat bekas kraton raja-raja Jayajarta berubah jadi lapangan luas terbuka tanpa pepohonan. Lumpur menyumbat aliran kali.

Namun, banjir tahun 1872 berbeda dari banjir sebelumnya. Ia bermula dari pembukaan kawasan Puncak oleh pemerintah Hindia Belanda.

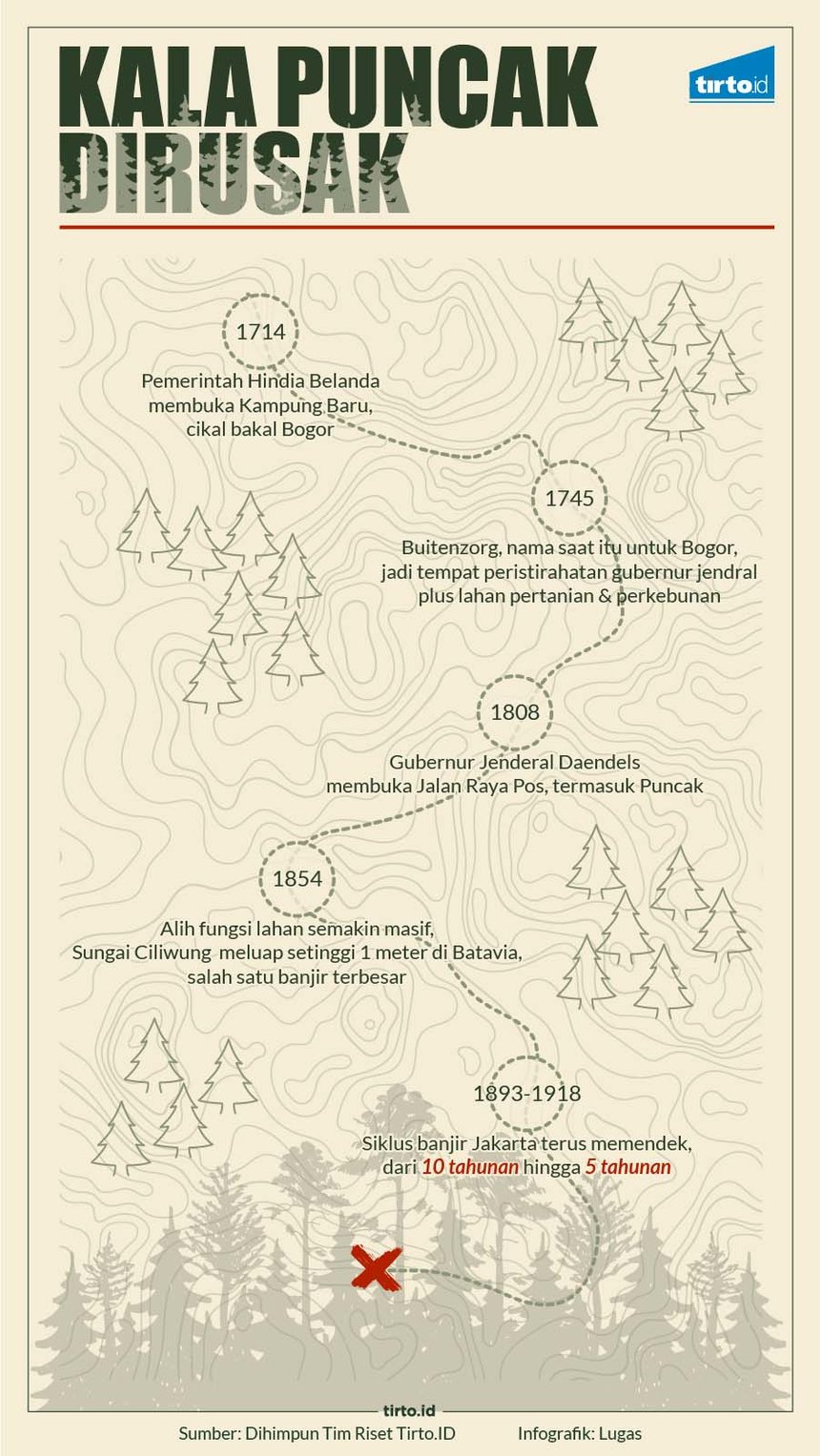

Pada awal abad 18 pemerintahan kongsi dagang Belanda VOC menjamah Kampung Baru, cikal bakal Buitenzorg, nama saat itu untuk Bogor. Pada 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf W. van Imhoff (1743-1750) membuat petisi ke Dewan Perwakilan Resmi Pemerintahan Hindia Belanda untuk rencana-rencananya tersebut.

Dalam petisinya, van Imhoff meminta Kampung Baru sebagai tempat peristirahatan gubernur jenderal dan para staf VOC. Ia menetapkan daerah ini sebagai lahan pertanian dan perkebunan sebagai percontohan bagi daerah lain.

Pada 18 Mei 1817, Kampung Baru itu berdiri. Bahkan dibangun pula kebun; "sebuah kebun botani yang terkenal di dunia, dengan kolam di dalamnya, bentang alam yang sempurna, di tengah rimbun pepohonan, termasuk pohon ringin yang suci," tulis sejarawan Rudolf Mrázek dalam Engineers of Happy Land (2006), yang mengisahkan impian kolonial di tanah jajahan.

Kebun botani di Buitenzorg ini cikal bakal Kebun Raya Bogor; ia terletak di samping Istana Gubernur Jenderal (kini Istana Bogor), rumah pelesir musim panas, sebagaimana sebutan Buitenzorg yang mengandung pengertian "bebas dari kesusahan."

Namun, sejalan hasrat pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian botani di kawasan ini, mereka juga membuka lahan-lahan perkebunan teh di lereng Gunung Gede Pangrango.

Belakangan, tulis Pandji dalam Sang Pelopor, “Perhatian dari kegiatan Kebun Raya Bogor cenderung diarahkan pada pembangunan pertanian sebagai sumber pendapatan paling utama di Hindia Belanda." Ini seiring pemerintah Hindia Belanda membentuk departemen baru yang membidangi pertanian pada 1902.

Kawasan Hutan Puncak Terus Menyusut

Ketika Hindia Belanda memindahkan "pemerintahan musim panas" di Bogor setelah Batavia, di sana pula berdiri rumah-rumah jenderal. Sewaktu Gubernur Jenderal van Imhoff mengusulkan Kampung Baru sebagai griya para jenderal VOC, ia menggabungkan sembilan distrik menjadi bagian dari Buitenzorg.

Distrik ini adalah Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Darmaga, dan Kampung Baru. Batas-batas kawasannya saat itu meliputi Gunung Gede Pangrango, Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, Puncak Gunung Salak, Puncak Gunung Gede.

Setelah van Imhoff mendirikan istana di Cipanas, ia juga mengusulkan agar tanah di sekitar dibeli oleh gubernur jenderal pengganti. Ini termasuk oleh Herman Willem Daendels (1808–1811), yang membangun Jalan Raya Pos sepanjang 1.000 km, dari Anyer hingga Panarukan, yang melintasi kawasan Puncak.

Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005) menyebut pengerjaan jalan itu banyak menimbulkan korban jiwa dari para pekerja paksa, yang secara bulat ia sebut sebagai "genosida."

Motif ekonomi tentu di belakangnya: pembangunan jalan raya ini penting melancarkan arus distribusi tanaman komoditas bernilai ekspor. Terlebih ketika jalur kereta belakangan menghubungkan Bogor dan Tanjung Priok pada 1930. Sebelumnya, seabad lalu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa alias Cultuurstelsel.

Restu Gunawan dalam Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa (2010) menulis bahwa ketika kawasan hulu Ciliwung terus digunduli sebagai permukiman dan perkebunan sejak era van Imhoff, dampaknya terlihat pada Bendung Katulampa. Bendungan ini, yang dibangun pada 1749 untuk mengukur debit air sebagai acuan peringatan banjir di Batavia, sering rusak.

Penyebabnya, tulis Gunawan, bendungan tersebut tak kuasa menahan beban arus air sesudah daerah resapan di hulu Ciliwung menyusut secara perlahan, dari tahun ke tahun.

Sejak itulah banjir kerap menerjang dari arus sungai Ciliwung, sejak era Ibu Kota bernama Batavia sampai Jakarta. Siklusnya pun semakin memendek, dari sepuluh tahunan hingga lima tahunan setelah 1960.

“Setelah tahun 1970-an, banjir berubah menjadi dua tahunan,” tulis Gunawan.

Penulis: Arbi Sumandoyo

Editor: Fahri Salam