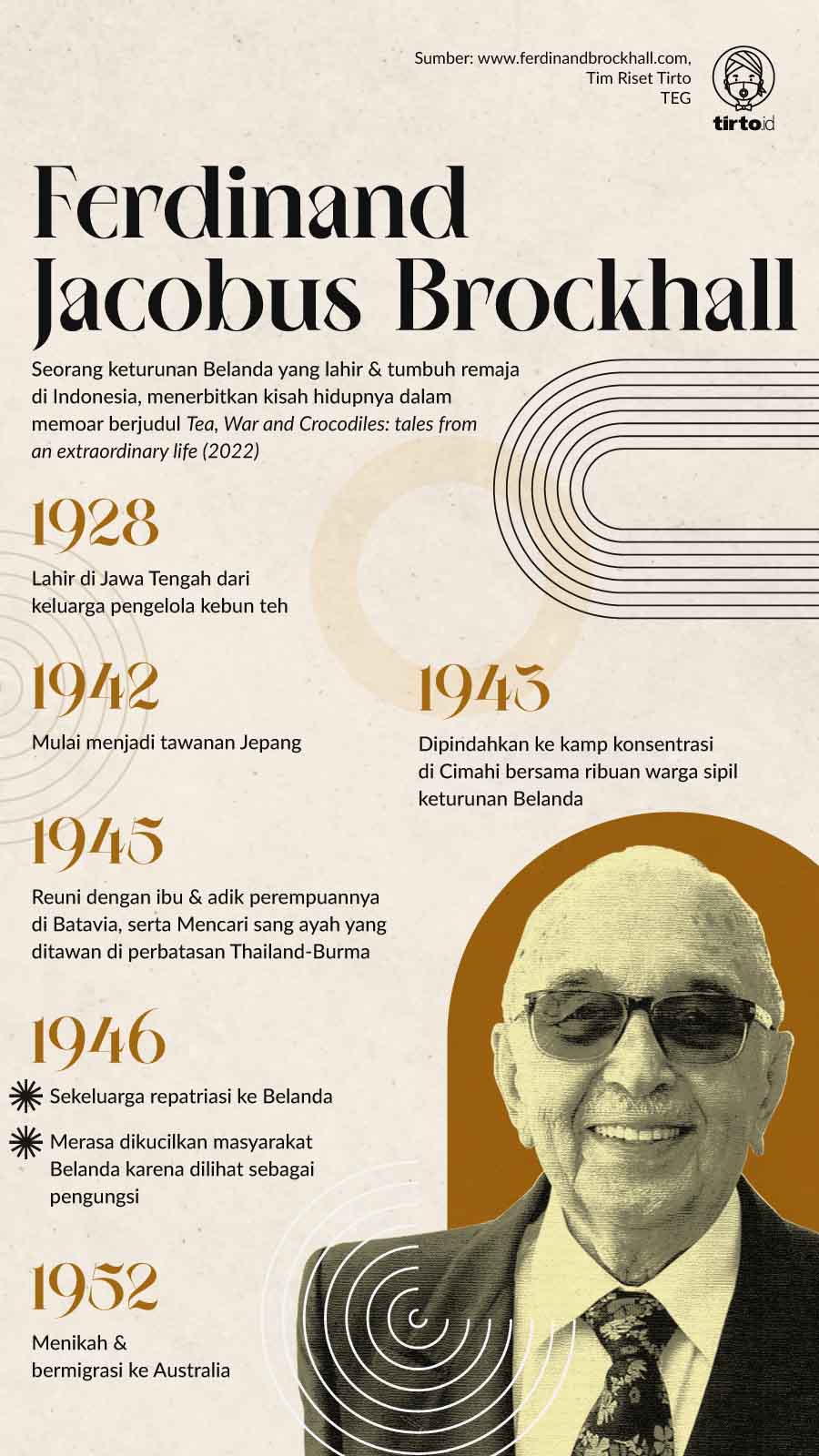

tirto.id - Ferdinand Jacobus Brockhall (93), keturunan Belanda yang lahir dan tumbuh di Indonesia, baru-baru ini menerbitkan memoar berjudul Tea, War and Crocodiles: Tales from an Extraordinary Life. Pensiunan yang kini menetap di Australia ini mengajak pembaca untuk menyaksikan situasi karut-marut yang dihadapinya menjelang kejatuhan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bagaimana rasanya menjalani keseharian di kamp konsentrasi Jepang, direpatriasi ke Belanda, sampai akhirnya bermigrasi ke Negeri Kanguru.

Sebelum Brockhall, yang tidak lain merupakan versi Anglikan dari nama Belanda “Broekhals”, sejumlah orang keturunan Belanda juga sudah menuangkan kisah serupa, seperti The Defining Years of the Dutch East Indies, 1942-1949: Survivors' Accounts of Japanese Invasion and Enslavement of Europeans and the Revolution That Created Free Indonesia (1996) yang dikompilasi oleh Jan A. Krancher, seorang “repatriat” seperti Brockhall yang bermigrasi ke Amerika Serikat.

Salah satu kesaksian di dalamnya datang dari Andre van Dyk, yang setelah ditawan Jepang memutuskan bergabung dengan KNIL “baru” lalu pindah ke Australia. Ada pula kisah Nicolaas Ponder, yang setelah perang memutuskan bekerja untuk administrasi baru pemerintah Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Belanda.

Kisahnya juga sekilas mengingatkan pada pengalaman Harry J. Benda (1919-1971), seorang keturunan Yahudi asal Praha, Ceko yang pergi ke Jawa untuk menghindari persekusi Nazi Jerman. Benda, kelak dikenal sebagai ilmuwan politik dan Indonesianis di Amerika Serikat, awalnya berusaha mencari peruntungan sebagai pedagang di Hindia Belanda. Meskipun berangkat dari latar belakang keluarga berbeda, Benda juga mengalami yang Brockhall alami: ikut terbawa pusaran perang dan ditawan Jepang. Benda lantas mengungsi ke Selandia Baru dan menamatkan studi di sana, sebelum melanjutkan pendidikan sampai ke AS.

Masa Kecil

Brockhall lahir di Jawa Tengah pada 1928. Kakeknya, seorang bankir, tiba di Batavia pada pengujung 1800-an untuk mengembangkan jaringan Nederlandsche Handelsbank (salah satu cikal bakal Bank Mandiri). Ayah Brockhall menolak ikut jejak orang tuanya dengan memilih jadi staf manajer di perkebunan teh, kina, dan karet milik pengusaha Belanda di dataran tinggi Jolotigo, Pekalongan (aset tersebut dinasionalisasi pada 1957, sekarang jadi PT Perkebunan Nusantara IX).

Kakek Brockhall dari sisi ibu juga datang dari Belanda pada akhir abad ke-19 untuk mengelola perkebunan tebu—salah satu industri paling menghasilkan terutama di sepanjang pesisir pantai utara Jawa.

Sebagaimana majikan yang hidup enak pada era kolonial, keluarga Brockhall diberi fasilitas rumah modern dengan halaman luas dan lapangan untuk bermain tenis dan kriket—cerminan gaya hidup mewah komunitas Belanda di perkebunan. Mereka punya motor Harley Davidson yang dipakai untuk keliling perkebunan atau turun ke kota, di samping biasa berkuda atau diarak dengan tandu.

Walaupun terdapat ratusan anak yang tinggal di kampung sekitarnya, Brockhall tidak pernah berinteraksi langsung dengan mereka. Ia hanya ditemani Connie, adik perempuan semata wayangnya. Kendati demikian, Brockhall mengenang masa kecilnya di sana menyenangkan dan tidak kesepian. Bagi mereka, kebun teh tersebut sudah jadi semacam “kerajaan pribadi” yang bisa dieksplorasi sesuka hati.

Saat berusia 11-12, Brockhall menjalin persahabatan dengan Soekarno, anak dari Wardjo, hooft mandoor atau pengawas perkebunan yang bekerja untuk ayahnya. Mereka suka pergi berkemah, berenang, dan saling bertukar ilmu saat bertualang di alam: Brockhall mengajari Soekarno cara memakai senapan Flobert 8 mm untuk berburu binatang kecil, sementara Soekarno mengajari cara memasang jerat untuk menangkap burung.

Soekarno jugalah yang memperkenalkan lagu “Indonesia Raya” kepada Brockhall dan memintanya berjanji agar tidak menyanyikannya di depan orang dewasa. “Karena orang Belanda-mu tidak akan menyukainya,” katanya.

Perang Datang

Keseharian yang tenang di perkebunan teh perlahan tenggelam di bawah bayang-bayang perang. Pada 9 Desember 1941, dua hari setelah tentara Kekaisaran Jepang menyerang Pearl Harbour, Hawaii, ayah Brockhall yang tergabung dalam Unit Tentara Cadangan dikirim ke Cirebon.

Meskipun marak laporan tentang pergerakan agresif Jepang sampai ke Asia Tenggara, kalangan pejabat dan orang kulit putih di Hindia Belanda masih menganggapnya remeh, sebagaimana mereka menilai rendah kualitas produk-produk buatan Jepang. “Demikian pula, perang-perangan ‘Made in Japan’ terhadap orang Belanda di Jawa umumnya dipandang sebagai fantasi belaka,” tulis Brockhall.

Apa yang mereka anggap fantasi ternyata perlahan menjadi nyata. Awal 1942, pasukan Jepang berlabuh di Tarakan, Kalimantan dan kemudian di pesisir Jawa.

Tak berapa lama, Jepang menjangkau perkebunan teh tempat Brockhall tinggal. Mereka memerintahkan produksi dihentikan dan merampas mesin pabrik, truk-truk, sampai motor Harley. Keuangan keluarga akhirnya menipis sampai keluarga Brockhall tak lagi mampu mengupahi para pembantu—yang ternyata menolak pergi.

Agar tetap memiliki setidaknya sedikit uang, ibu Brockhall memutuskan menjual barang-barang rumah tangga dari mulai seprai, handuk, sampai garpu-sendok. Brockhall-lah yang diminta untuk mengirimnya kepada orang-orang Cina kaya yang tinggal di kota. Brockhall, kala itu berusia 13, tak punya pilihan selain mengayuh sepedanya berkilo-kilo untuk memenuhi misi tersebut.

Saat itulah Brockhall kerap berpapasan dengan warga kampung. Anak-anak kecil suka menuding dan menertawakannya. Ejekan “asu londo” mulai sering dia dengar. Ia bingung karena sikap permusuhan tersebut tidak ditunjukkan oleh orang-orang Jawa yang jadi pembantunya, termasuk kawan sepermainannya Soekarno (yang kelak diketahui ikut bergabung dengan gerakan pejuang kemerdekaan).

Pada satu titik, keluarga Brockhall diusir dari rumah megah. Brockhall, ibu, dan adiknya ditempatkan di kamp interniran keluarga di pinggiran kota. Kebersamaan mereka hanya sesaat karena Brockhall dipindahkan ke kamp konsentrasi khusus laki-laki. Semenjak itu ia mulai mengenal rasa lapar. Para interniran sering kehabisan stok makanan dan untuk mengatasinya mereka jadi kerap berburu keong.

Memasuki Natal 1943, Brockhall ditransfer ke kamp konsentrasi orang Belanda di Cimahi, bekas barak militer milik batalion 4/9 KNIL. Selama dua tahun di sana, bersama 10 ribu tawanan sipil lain, Brockhall kembali merasakan kelaparan. Brockhall masih ingat rela ditendang dan ditampar hanya agar dapat mencicipi sedikit bahan makanan seperti beras, gula, tepung yang sengaja ia tumpahkan.

Para tawanan juga kerap mengalami atau setidaknya menyaksikan penyiksaan militer Jepang serta sipir-sipir orang Korea. Tawanan yang ketahuan bertransaksi atau barter dengan orang lain, misalnya, kerap disiksa hingga babak belur dan dipertontonkan ke tahanan lain bak pajangan.

Tawanan juga dipekerjakan sebagai buruh kasar. Mereka yang masih muda dan kelihatan bugar dibebani kerja lebih berat atau ditempatkan di proyek-proyek lain di luar kompleks kamp.

Brockhall sendiri dipekerjakan di kebun. Ketika bekerja ia kerap memakan kacang-kacangan mentah atau singkong yang masih berlumur tanah. Ia juga pernah menjadi asisten koki dan diam-diam mengambil remah-remah sisa makanan.

Brockhall bertahan di kamp interniran sampai Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Dalam situasi yang tidak pasti, ia nekat melarikan diri naik kereta ke Batavia untuk mencari ibu dan adiknya yang ditawan. Beruntung ketiganya bertemu kembali.

“Pulang” ke Belanda

Brockhall mendapat kabar tentang ayahnya pada pengujung 1945. Ayahnya ternyata ditawan di Kanchanaburi, daerah di antara Burma dan Thailand. Militer Jepang mengirimnya ke tempat tersebut untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta api di hutan belantara perbatasan.

Bersama ratusan perempuan dan anak-anak Belanda lain, Brockhall serta ibu dan adiknya difasilitasi oleh otoritas Belanda untuk berlayar ke Bangkok.

Mereka akhirnya bertemu lagi dengan sang ayah yang ternyata sedang sakit karena malaria dan malnutrisi. Bagaimanapun mereka relatif beruntung karena banyak kawan ayahnya meninggal akibat kolera setelah minum air sungai karena kesulitan mendapat akses air bersih. Kelak trauma tentang rasa haus membuat ayah Brockhall memiliki kebiasaan baru: selalu menyimpan botol air di dekatnya bahkan ketika berada di dalam rumah.

Brockhall sekeluarga kembali ke Jawa dan tinggal sementara di Surabaya.

Pada akhir 1946, sang ayah memutuskan mereka akan ikut program repatriasi ke “tanah air asing” Belanda. Negara tersebut benar-benar asing bagi Brockhall, meski leluhurnya berasal dari sana. Brockhall kenal Belanda hanya dari foto-foto, buku gambar, kartu Natal dan pelajaran geografi.

Di Belanda, Brockhall merasa ia dan keluarga tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Mereka, tulis Brockhall, menjadi “pengungsi dari koloni Hindia Timur yang dicemooh, bahkan dibenci.” Jika di Jawa Brockhall dihujani makian “asu londo”, anak-anak muda di Belanda meneriakinya: “vuile opvreters, ga terug naar je apenland,” yang berarti, 'parasit busuk, pulang sana ke tanah monyet kalian.'

Karena pemerintah Belanda kala itu belum memberikan kompensasi atas aset-aset di Hindia Belanda, keluarga Brockhall hidup pas-pasan. Mereka hanya bertahan dari hari ke hari dari upah sang ayah sebagai veteran perang.

Dalam situasi tersebut, Brockhall mendapat beasiswa untuk belajar tentang pertanian tropis di Deventer. Uang beasiswa yang tidak terlalu banyak membuat Brockhall bekerja sampingan pada liburan musim panas di pusat pemotongan bunga.

Tak lama setelah menerima gelar diploma, Brockhall mulai menyusun rencana tentang masa depan. Namun ia pesimistis untuk berkarier di Belanda, yang situasi sosio-ekonominya pascaperang begitu suram. Ia mulai mencari tahu tentang cara bermigrasi ke Kanada, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, dan Australia. Negara yang disebut terakhir pernah ia kunjungi pada 1939 saat masih tinggal di Jawa.

Bermigrasi

Di antara sekian banyak opsi, Brockhall akhirnya memutuskan ke Australia. Aplikasinya diterima. Sebelum berangkat pada 1952, ia menikahi tunangannya, Wilhelmina, seorang gadis yang belum pernah sekalipun menjejakkan kaki keluar dari Belanda. Setelah meminjam lima ribu guilder dari kerabat, pasangan muda ini berlayar ke Australia, memulai petualangan baru.

Pekerjaan pertama Brockhall adalah buruh di peternakan domba di Naracoorte, sementara istrinya menjadi pembantu di dapur. Sebagaimana banyak orang, pekerjaan pertama bukanlah minat Brockhall; memang hanya itulah yang tersedia.

Ia baru merasa mendapat kesempatan yang lebih sesuai minat ketika Departemen Pertanian pemerintah kolonial Australia di Papua Nugini membuka lowongan pekerjaan. Brockhall mendaftar dan diterima pada 1954. Brockhall mulai menekuni karier sebagai PNS, sementara istrinya bekerja sebagai staf administrasi keuangan—profesi yang geluti sampai dua dekade. Di Papua Nugini pula pula anak-anak Brockhall lahir dan mereka semua diberi kewarganegaraan Australia.

Pada awal 1970-an, Brockhall menempuh pendidikan sarjana di bidang antropologi sosial dan sejarah Melanesia. Ketika itu ia mulai merasa tidak cocok dengan misi pembangunan ekonomi yang dipromosikan oleh elite pejabat kolonial karena menganggap itu dapat merusak budaya dan adat istiadat masyarakat asli.

Brockhall kembali ke Australia pada 1974, setahun sebelum kemerdekaan Papua Nugini. Di sana ia melanjutkan studi pascasarjana dan mengajar di salah satu kampus di New South Wales. Persisnya pada 2009, atau saat berusia 81, ia berhasil menyelesaikan studi doktoral, mengangkat topik tentang pengalaman imigran Yunani dan Cyprus di Australia.

Brockhall sempat menempati lahan peternakan di negara bagian Victoria, membuatnya terkenang dengan masa kecil di lanskap perkebunan Jawa. Tempat itu diberi nama “Mirrabooka”, berasal dari bahasa lokal Mirraboo yang berarti 'konstelasi bintang'. Ia memaknainya sebagai titik-titik perjalanan bermigrasi selama ini.

Di sanalah Brockhall merasakan apa yang tidak ia alami selama ini: bebas. “Bebas dari batasan kurungan, bebas dari gerakan tari yang mengikuti irama orang lain, akhirnya bebas untuk mengolah lahan dengan cara sendiri.”

Pengalaman Brockhall, dan orang-orang keturunan Belanda lain di Hindia Belanda, mungkin terdengar aneh di telinga kita sebab mereka datang dari tatanan struktur kolonial yang menguntungkan komunitas orang kulit putih selama sekian generasi. Kolonialisme telah melahirkan hierarki rasial yang menempatkan mereka sebagai kelompok penguasa, sedangkan penduduk jajahan diperlakukan sebagai bawahan—atau istilahnya kala itu babu dan jongos.

Karena itulah penting untuk membaca riwayat hidup orang seperti Brockhall. Ia adalah sejarah kemanusiaan yang meninjau peristiwa sosial bukan semata-mata urusan dua negara bangsa yang sedang terlibat sengketa, tetapi juga tentang relasi persahabatan dan kekeluargaan yang tiba-tiba saja bercerai-berai akibat perang.

Pendek kata, autobiografi Brockhall bisa dibaca sebagai pengalaman seorang anak manusia yang dilahirkan sebagai kulit putih di Indonesia pada senja kala era kolonial, yang berusaha mencari “rumah” baru setelah negeri yang dianggapnya sebagai tanah air menolak keberadaan dirinya.

Dari memoar ini kita bisa melihat jelas bagaimana panjang dan kompleks usaha pencarian makna “rumah” oleh Brockhall, juga mungkin orang-orang yang hidup di masa yang sama dengannya dan dengan latar belakang serupa.

Editor: Rio Apinino