tirto.id - Sri Mulyati adalah resepsionis mencakup kasir di sebuah tempat karaoke di Semarang. Ia adalah ibu empat anak dengan gaji Rp700 ribu per bulan. Juni 2011, karaoke tempatnya bekerja dirazia polisi. Saat itu ia sebenarnya masih di rumah. Namun, sang manajer karaoke menelepon dan memintanya datang ke tempatnya bekerja. Begitu datang, Sri langsung disergap polisi. Rupanya, dalam razia tadi, polisi menemukan ada anak yang dipekerjakan di bawah umur sebagai pendamping tamu.

Anak tersebut memang dibawa Sri untuk menemui manajernya dan diberi pekerjaan beberapa waktu lalu. “Namun keputusan untuk mempekerjakannya, kan, di tangan manajer. Bukan saya,” jelas Sri.

Sri ditahan selama dua minggu tanpa didampingi kuasa hukum. Setelahnya, LBH Mawar Saron Semarang mulai memberikan pendampingan advokasi kepada Sri.

“Waktu menyusun BAP, saya merasa dikambinghitamkan. Saya minta mereka panggil manajer tapi tidak gubris,” kenang Sri.

Kasus Sri kemudian bergulir hingga ke persidangan. Namun, dalam fakta persidangan, sang anak yang diduga dieksploitasi itu mengaku bukanlah Sri yang merekrutnya.

Novum itu diabaikan hakim. Sri tetap divonis bersalah mempekerjakan anak di bawah umur, dengan hukuman 8 bulan penjara. Yakin dirinya benar, Sri naik banding. Dalam sidang banding, hukuman Sri justru ditambah menjadi 1 tahun 2 bulan penjara. Ia kemudian memilih membayar denda Rp2 juta untuk mengurangi masa hukuman 2 bulan. Toh, hukumannya tetap tidak berkurang. Selama dikurung, ia harus berutang kanan kiri untuk membiayai keluarganya lantaran ia adalah tulang punggung keluarga. Total utangnya mencapai Rp20 juta.

Tahun 2012, Mahkamah Agung akhirnya memutus Sri tidak bersalah dan dibebaskan setelah mengajukan kasasi. Emoh menerima peradilan sesat yang dialaminya, Sri mendaftarkan gugatan praperadilan ganti rugi. Permohonan itu dikabulkan pengadilan pada 2013.

Sri mendapat kompensasi Rp5 juta dan Rp2 juta sebagai ganti denda yang sudah ia bayarkan saat diputus bersalah oleh pengadilan. Total ia mendapat biaya ganti rugi sebesar Rp7 juta.

Usai berjibaku dengan proses hukum, korban salah tangkap macam Sri harus dipersulit lagi untuk pencairan ganti rugi. Dibutuhkan proses yang berbelit dan cukup panjang yang harus dilalui Sri Mulyati untuk mendapatkan haknya. Pasalnya, Sri masih menggunakan prosedur lama dari Peraturan Menteri Keuangan 983/1983 tentang tata cara pembayaran ganti kerugian.

Proses pencarian itu diawali dari pengadilan negeri yang harus membuat permohonan penyediaan dana dari ketua pengadilan negeri kepada menteri kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM). Kemudian, Kemenkumham mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) kepada kementerian keuangan. Kemenkeu, melalui Direktur Jenderal Anggaran, akan menerbitkan SKO atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

SKO itulah yang akan disampaikan kepada pihak yang berhak mendapat ganti rugi, dalam hal ini Sri Mulyati.

Sudah berbelit begitu, Sri belum bisa mencairkan uangnya. Ia harus mengajukan permohonan pembayaran ke pengadilan negeri setempat. Lalu Ketua PN akan meneruskan permohonan itu kepada kantor pembendaharaan negara, lengkap dengan surat permintaan pembayaran (SPP). Barulah kantor pembendaharaan negara menerbitkan surat perintah membayar kepada pemohon.

Dalam PP itu pula, batas maksimal biaya ganti rugi hanya diatur dari Rp1 juta sampai Rp3 juta, kendati korban salah tangkap atau peradilan sesat harus menerima derita cacat atau meninggal.

Lantaran itulah, hingga saat ini, uang Rp7 juta belum sampai ke tangan Sri. Korban peradilan sesat lain kadang sampai menyerah mengurus pencairan kompensasi ini. Padahal, demi menuntut haknya, Sri sudah bolak-balik Jakarta-Semarang untuk menyambangi kantor kementerian hukum dan HAM. Sembari menjadi pembantu rumah tangga di pagi hingga siang hari dan mengojek online hingga malam hari, Sri masih terus memperjuangkan haknya.

“Mungkin bagi orang lain itu enggak seberapa. Tapi bagi saya, itu tetap hak saya. Kewajiban mereka untuk membayar,” ujar Sri.

'Sri Warning'

Jika Amerika Serikat memiliki Miranda Rule/Miranda Warning yang memunculkan istilah hak untuk diam bagi tertuduh pelaku kejahatan, kasus Sri menjadi peringatan nyaring bagi paras hukum tanah air bahwa peraturan purba PP 27/1983 tentang pelaksanaan KUHP harus segera direvisi. LBH Mawar Saron kemudian melakukan audiensi kepada Kemenkumham untuk mengubah PP 27 karena sudah tidak relevan.

“Terlebih soal pembiayaan ganti rugi,” kata Boris Tampubolon, pengacara publik LBH Mawar Saron. Audiensi itu membuahkan hasil. Pada 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP 92/2015 sebagai revisi atas PP 27/1983 tentang pelaksanaan KUHP, terutama terkait pembayaran ganti rugi korban salah tangkap.

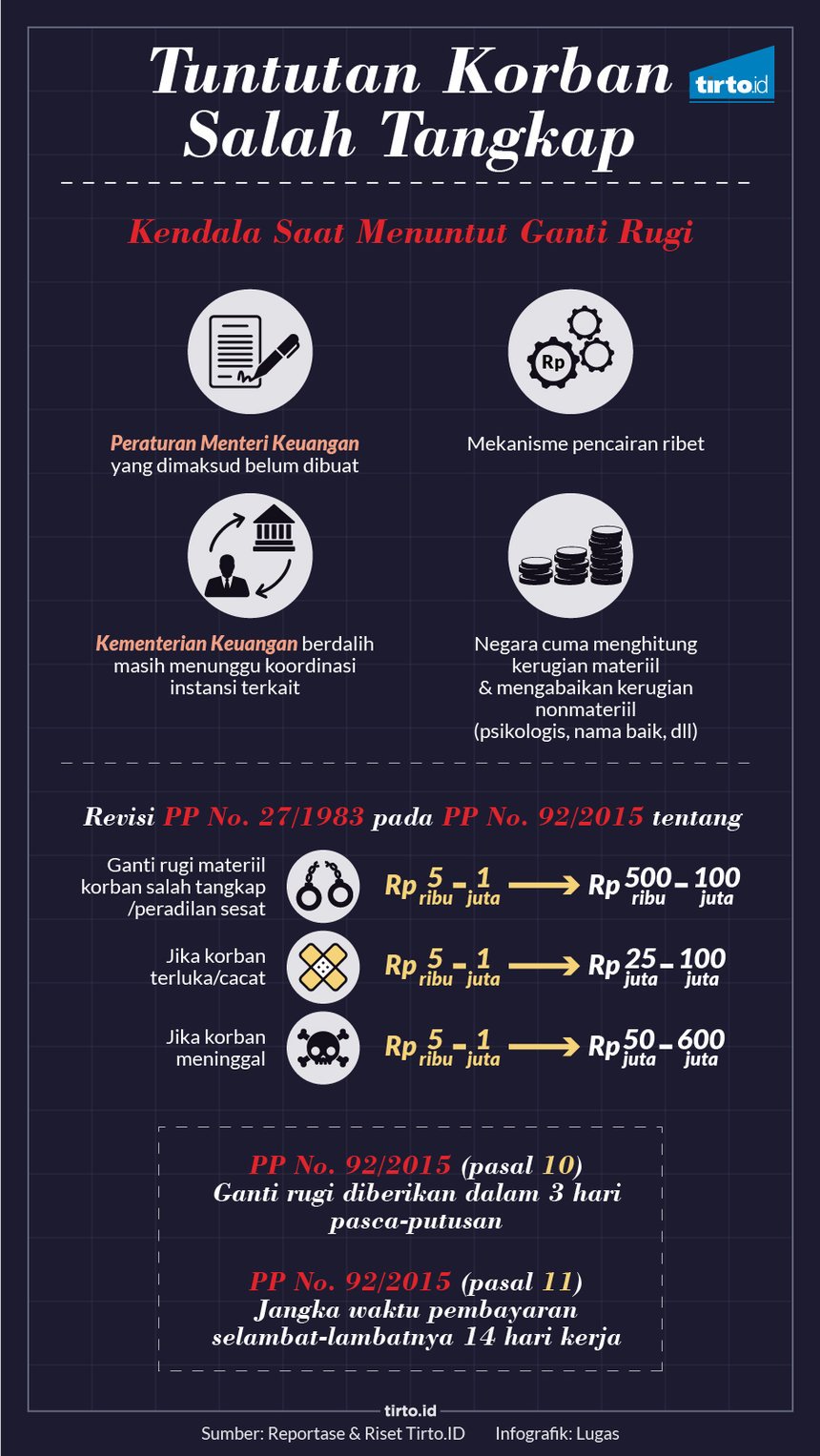

Adapun rincian perubahannya memiliki beberapa poin: 1) Ganti rugi korban salah tangkap/peradilan sesat menjadi Rp500 ribu-Rp100 juta; 2) Jika korban mengalami luka/cacat maka diganti Rp25 juta-Rp100 juta; 3) Jika korban meninggal dunia maka diganti Rp50 juta-Rp600 juta; 4) Permohonan gugatan diajukan maksimal tiga bulan sejak salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima; dan 5) Pencairan ganti rugi maksimal 14 hari sejak diajukan ke kementerian keuangan.

Pengesahan PP 92/2015 menjadi langkah pembaharu bagi tegaknya keadilan bagi para korban salah tangkap dan peradilan sesat. Namun, jika proses pencairan tak kunjung jelas, PP 92 menjadi tak ada beda dari peraturan pemerintah sebelumnya. Korban tetap tak kunjung mendapat ganti rugi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Andro, misalnya. Sejak Agustus 2016 ia memperjuangkan kompensasi ganti rugi sebesar Rp72 juta. Dalam PP 92/2015 tertuang pada pasal 11 bahwa tata cara pembayaran ganti rugi diatur lewat peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Artinya, kompensasi bisa diterima Andro dan korban salah tangkap lain jika kementerian keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Kasus lain adalah Ramadhan Suhudin. Ia dan enam orang ditangkap oleh Kepolisian Resor Samarinda divisi kejahatan dan kekerasan (Jatanras) atas tuduhan keterlibatan kasus pencurian kendaraan bermotor pada Oktober 2011. Suhudin disiksa dan dipaksa mengaku telah melakukan pencurian seperti yang disangkakan. Penyiksaan itu berujung maut. Suhudin tewas saat dilarikan ke rumah sakit.

Diadvokasi oleh KontraS, sebuah organisasi hak asasi manusia berbasis di Jakarta, keluarga Suhudin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kepolisan dengan menggunakan Kitab Hukum Undang-Undang Acara Perdata. Gugatan itu dikabulkan pengadilan dan keluarga Suhudin berhak mendapatkan kompensasi Rp500 juta. Meski tidak menggunakan PP 92/2015, pencairan ganti rugi belum bisa dilakukan lantaran prosesnya berbelit.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti hanya mengatakan peraturan tentang tata cara pembayaran ganti rugi korban salah tangkap atau peradilan sesat belum juga rampung. Ia menegaskan peraturan itu ditargetkan selesai pada September 2018.

“Kendalanya karena melibatkan beberapa lembaga. Jadi kami perlu koordinasi. Mitra kami yaitu Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham,” ujar Nufransa saat dihubungi Tirto, 2 Mei 2018. Namun, saat ditanya lebih lanjut terkait kendala dari masing-masing lembaga yang dimaksud, Nufransa tak menjawab.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam