tirto.id - Suatu masa, ketika jalur transportasi darat masih menjadi angan-angan, Pelabuhan Cikao berdiri kokoh di Kampung Talibaju, Desa Cikaobandung, Purwakarta, Jawa Barat. Dermaga di pelabuhan ini bukan sekadar tempat bersandar perahu, tetapi nadi yang mengalirkan kehidupan bagi perdagangan di Priangan hingga pesisir Laut Jawa.

Bayangkan, di satu sisi sungai ada pasar yang ramai. Para pedagang bertukar cerita, tawar-menawar harga, sementara perahu-perahu kayu terus merapat dan berlayar kembali.

Tongkang-tongkang berseliweran mengangkut hasil bumi seperti kopi dan kapas dari pergunungan. Di seberangnya, dari laut, garam dan berbagai komoditas lain datang, mempertemukan dua dunia—gunung dan laut—dalam sebuah harmoni perdagangan.

Jalur sungai sepanjang 130 kilometer menghubungkan Pelabuhan Cikao dengan dermaga Cabangbungin dan Muaragembong, Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah tempat di mana semua komoditas tersebut dikumpulkan sebelum melanjutkan perjalanan ke Batavia—kini bernama Jakarta.

Cikao bukan pelabuhan biasa. Tempat ini dipilih karena arus Sungai Citarum di sini bergerak tenang, mengalir pelan dengan kemiringan yang hampir datar, hanya 40 meter perbedaan ketinggian dalam ratusan kilometer. Pasang surut Laut Jawa menjadi sekutu: membantu tongkang-tongkang melaju lebih cepat menuju muara ketika air surut dan mendorong mereka kembali ke arah hulu saat air pasang.

Asal-usul Nama Cikao

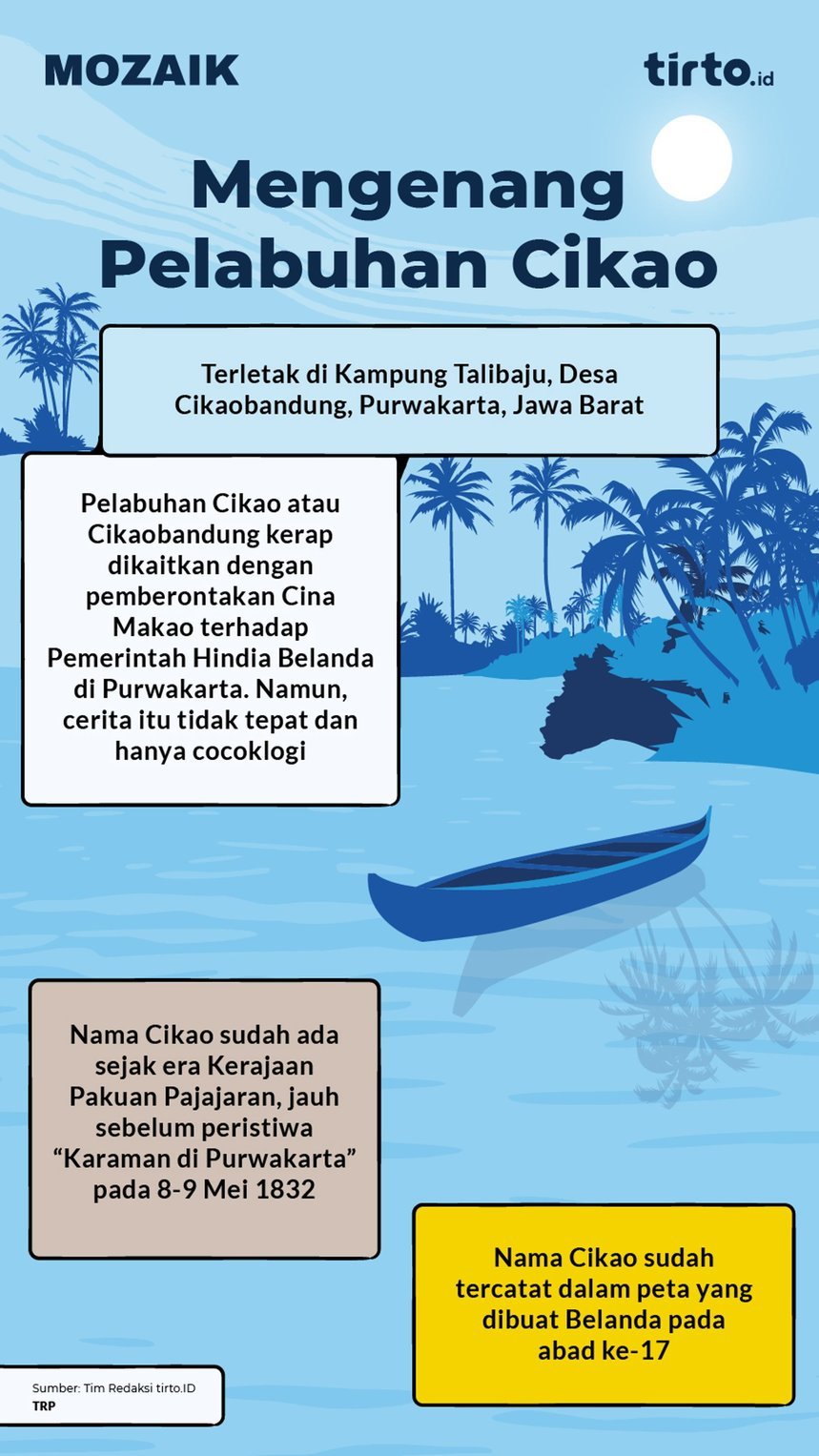

Pelabuhan Cikao atau Cikaobandung, begitu orang menyebutnya. Nama ini kerap dikaitkan dengan pemberontakan Cina Makao terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Purwakarta—seolah-olah menyimpan jejak sejarah yang berbau pemberontakan. Namun, cerita itu tidak tepat dan hanya didasarkan pada cocokologi belaka.

Mengutip dari laman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, nama Cikao sudah ada sejak era Kerajaan Pakuan Pajajaran, jauh sebelum peristiwa Karaman di Purwakarta pada 8-9 Mei 1832. Memang benar pada saat itu Pelabuhan Cikao turut dijarah, bahkan gudang-gudangnya pun dibakar.

Nama pelabuhan ini diambil dari letaknya di muara Sungai Cikao, yang berhulu di Gunung Burangrang, tempat pohon Kao tumbuh subur menghijaukan lereng pergunungan.

Nama Cikao sudah tercatat dalam peta yang dibuat Hindia Belanda pada abad ke-17. Ada tiga daerah di Purwakarta yang terdapat dalam peta tersebut, yakni Wanayasa, Cikao, dan Cikumpay.

Hal itu dikonfirmasi anggota Kelompok Riset Cekungan Bandung, T. Bachtiar, dalam rubrik "Bandung Baheula" di Ayobandung.com. Ia mencatat toponimi Cikao sudah populer sejak abad ke-17.

Sementara itu, nama Cikaobandung bukanlah warisan dari sekelompok perantau Bandung yang menetap di tepi Pelabuhan Cikao. Dahulu, Sungai Cikao menjadi batas alami yang memisahkan dua kabupaten: sisi selatan menjadi bagian dari Kabupaten Bandung, sementara sisi utara masuk ke Kabupaten Karawang. Maka lahirlah dua nama, yakni Cikaobandung dan Cikaokarawang. Namun, yang lebih dikenal dan populer hingga kini adalah nama Cikaobandung.

Selain nama Cikao dan Cikaobandung, di tepi pelabuhan itu ada sebuah dermaga yang dikenal sebagai Talibaju. Nama ini terdengar asing, namun di balik bunyinya tersimpan makna yang dalam. Menurut Budi Rahayu Tamsyah, penulis buku Rintisan Penelusuran Sejarah Wanayasa, nama aslinya adalah Talibajo, dari bahasa Sanskrit dan Kawi. "Tali" berarti sungai, dan "bajo" berarti mengarungi lautan.

Talibajo dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai "tempat di sungai untuk mengarungi lautan" atau "pelabuhan sungai untuk menuju laut."

Namun, seiring waktu, entah karena salah dengar atau lidah yang terbiasa dengan logat lokal, nama Talibajo berubah menjadi Talibaju. Meskipun maknanya sedikit bergeser, dermaga ini tetap menjadi saksi bisu dari ribuan cerita perjalanan para pedagang dan petualang yang pernah singgah.

Simpul Perdagangan Kolonial

Aktivitas harian di Pelabuhan Cikao begitu padat. Gudang-gudang yang berdiri kokoh di tepi sungai penuh dengan karung-karung kopi, menunggu giliran untuk diangkut ke Batavia. Namun, kapal tidak selalu cukup untuk mengangkut semua komoditas ini. Pada 1835, misalnya, ribuan ton biji kopi menumpuk di gudang, menunggu hingga tahun berikutnya untuk diangkut.

Bahkan pada 1832, stok gula aren yang dihasilkan setahun sebelumnya masih tersisa di gudang Cikao. Pengangkutan gula aren ini terpaksa dilelang karena tidak sempat diangkut tepat waktu. Residen Batavia, Van Der Vinne, mengeluarkan pengumuman pelelangan untuk pengangkutan komoditas ini seperti yang dimuat Javasche Courant pada 1 Maret 1832.

Pada 1876, panen kopi begitu melimpah hingga mencapai 2.400 ton, tetapi armada perahu yang terbatas menyebabkan komoditas ini tertahan di gudang hingga tahun berikutnya. Sementara itu, produksi kulit kina dan teh meningkat, menambah beban pada Pelabuhan Cikao yang sangat sibuk. Peristiwa ini dimuat dalam Java-bode: nieuws, handelsen advertentieblad voor Nederlandsch-Indië pada 12 Mei 1877.

Setiap tahun, jumlah komoditas yang memenuhi gudang-gudang di Cikao semakin meningkat, sementara kemampuan pengangkutan tidak selalu memadai. Berkali-kali, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pelelangan untuk mengangkut produk-produk yang tertahan. Salah satunya diumumkan di Bataviaasch handelsblad pada 18 Maret 1878. Pelelangan diatur untuk pengangkutan barang dari Cikao ke Batavia, serta garam dari Batavia ke Cikao, Karawang, Cabangbungin, dan Pamanukan.

Namun, sungai tidak selalu menjadi sekutu yang setia. Meskipun Sungai Citarum telah menjadi jalur utama perdagangan, aliran airnya penuh dengan tantangan. Werken MJ Schram dan Letnan W Baron van Hogendorp mencatat dalam Rapport Omtrent het Onderzoek in de Baai van Batavia (1875) bahwa pengangkutan di sungai ini bukan tanpa hambatan.

Saat musim hujan, air yang tinggi memaksa para nakhoda untuk berhati-hati dengan beban tongkang. Mereka hanya bisa berlayar di siang hari, karena malamnya terlalu gelap dan berbahaya. Saat musim kemarau, sungai ini sering kali dangkal, menjebak kapal-kapal selama berminggu-minggu. Seperti yang terjadi pada 1872, ketika pendangkalan berlangsung selama 55 hari penuh.

Para kontraktor yang bertanggung jawab atas pengangkutan dari Cikao ke Batavia tahu betul tantangan ini. Mereka tahu bahwa sungai ini hanya mengizinkan perjalanan maksimal dua kali sebulan dan itu pun jika alam sedang bersahabat.

Pelabuhan Cikao bukan sekadar titik penghubung, tapi pusat dari sebuah roda ekonomi yang terus berputar. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang penting bagi para pedagang yang menghubungkan Tatar Sunda dengan pelabuhan besar seperti Sunda Kelapa dan Karawang.

Bagi Hindia Belanda, pelabuhan ini adalah jalur emas. Mereka memanfaatkan Highway Pajajaran—jalur pedati yang menghubungkan ibu kota Kerajaan Galuh di Kawali dengan ibu kota Kerajaan Sunda di Bogor—untuk mengangkut barang-barang berharga menuju negeri mereka yang jauh di seberang lautan.

Peran Cikao dalam Pembangunan Ibu kota Baru

Ketika Pemerintah Hindia Belanda memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung, Pelabuhan Cikao memegang peranan penting. Material bangunan untuk gedung-gedung megah di Bandung diangkut melalui jalur ini. Beberapa bangunan di antaranya kini dikenal dengan nama Gedung Sate, Gedung PLN, Gedung Kologdam, dan Gedung Merdeka.

Pemerintah Hindia Belanda membangun ibu kota barunya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Material bangunan didatangkan dari Batavia menggunakan kapal-kapal melalui Sungai Citarum sampai ke Pelabuhan Cikao.

Dari Pelabuhan Cikao, material-material bangunan itu dibawa melalui Highway Pajajaran menggunakan pedati yang ditarik kerbau, bukan sapi atau kuda. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati Purwakarta, Subang, dan akhirnya tiba di Bandung.

Namun, seperti banyak cerita lain dalam sejarah, kejayaan Pelabuhan Cikao pun perlahan memudar. Pada awal abad ke-20, pelabuhan ini masih digunakan, bahkan menjadi tempat pemberangkatan jemaah haji yang berlayar ke Tanah Suci. Kapal-kapal masih dapat berlabuh di dermaga Talibaju, membawa serta para penumpang yang penuh harapan untuk menunaikan ibadah haji.

Sayangnya, ketika Bendungan Parisdo dibangun di Karawang pada 1920-an, akses kapal ke Pelabuhan Cikao terputus. Bendungan yang kini lebih dikenal sebagai Bendungan Walahar mengubah aliran sungai dan membatasi navigasi kapal-kapal menuju pelabuhan. Seiring waktu, peran Pelabuhan Cikao sebagai pusat perdagangan dan transportasi mulai memudar, tergantikan oleh jalur transportasi darat yang lebih modern.

Kepala Bidang Kebudayaan pada Disporaparbud Kabupaten Purwakarta, Wawan Supriatna, mengatakan peran Pelabuhan Cikao tergeser oleh pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan raya dan rel kereta api.

"Bahkan, sekarang kan tidak ada bekas bangunan [di Pelabuhan Cikao], hanya ada bukti-bukti seperti foto-foto pada zaman Hindia Belanda," kata Wawan seperti dilansir Antara, Minggu, 9 Juni 2024.

Pelebaran dan pengerukan sungai turut menghapus banyak dari apa yang pernah ada di sana. Pasar di tepi sungai yang dulu ramai kini telah hilang, bersama dengan pelabuhan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Meski kini Pelabuhan Cikao hanya tinggal kenangan, ia pernah menjadi simpul yang menghubungkan dua dunia—gunung dan laut. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam sejarah ekonomi Priangan dan Batavia, menjadi saksi bisu dari ribuan transaksi yang membentuk wajah ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

Penulis: Gilang Ramadhan

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id