tirto.id - Sekitar setahun silam, saya menyimak video berjudul "Martabak Keju Mozarella." Awalnya semua berjalan seperti biasa. Sang juru masak mengiris tipis bawang daun dan bawang bombay. Ia memecah beberapa telur bebek, dan memasukkannya ke mug berbahan aluminium. Lalu ia menambahkan cacahan bawang, daging yang sudah dimasak sebelumnya, garam, kaldu bubuk, dan penyedap rasa. Aduk.

Selanjutnya adalah bebunyian yang menyenangkan bagi telinga. Juru masak membentangkan adonan martabak di atas minyak panas. Sreeeeeng. Lalu ia menuang isi mug. Melipatnya, lalu memandikannya dalam minyak panas, digoreng hingga kecokelatan. Martabak itu begitu anggun, dengan kemontokan yang pas.

Hingga sang juru masak mengolesi bagian atas dengan saus—dari warnanya tampak seperti saus thousand island atau campuran mayonaise dengan saus sambal. Di sini, saya mulai bergidik. "Apa-apaan?"

Saya menyimak, dan semakin terkejut saat melihat si juru masak memarut keju mozarella, lalu membakarnya dengan torch. Secara penampilan, tampak menggiurkan. Atraksi penutup, martabak dipotong dan ditarik, hingga keju melar.

"Ini sih penistaan," saya menyeringai, pahit.

Mungkin saya tak sendiri dalam memandang fenomena overdosis keju pada berbagai jenis makanan di Indonesia. Keju adalah salah satu bahan baku yang paling sering muncul di berbagai video masak era kiwari. Secara visual, keju yang meleleh dan ditarik hingga melar memang menarik.

Di video produksi Tasty, misalkan. Banyak sekali hidangan yang diberi keju, atau malah berbahan dasar keju. Mulai bola mozarella, ayam parmigiana, lasagna, hingga tumis sapi, hingga acar timun yang dijejali keju dan dibungkus kulit pastry dan digoreng hingga kecokelatan. Pendek kata: taruh keju di semua makanan!

Baca juga:Ramainya Video Masak di Facebook

Tren seperti ini juga melanda Indonesia. Jika kamu sering berselancar di media sosial, pasti setidaknya pernah melihat makanan ini berseliweran di lini masa: steak yang ditimpa dengan lelehan keju, atau ayam geprek yang ditaburi mozarella lalu dibakar, sayap ayam bumbu Korea dan dicocol lelehan keju mozarella, dan yang terbaru, O Tuhan semesta alam: teh diberi keju.

Terlepas dari enak atau tidaknya makanan (dan minuman) bertabur keju itu, sebenarnya ada perasaan asing yang ganjil saat melihat keju di sana-sini, bahkan di minuman. Selain soal kebiasaan, hal ini juga karena kultur Asia tidak pernah benar-benar punya ikatan kuat dengan makanan berbahan dasar keju.

Penjelasan yang paling umum adalah: banyak warga Asia mengidap intoleran laktosa. Meski tidak mengandung banyak laktosa karena proses fermentasi memecahnya—sehingga perut kita relatif lebih aman mengkonsumsinya—produk olahan susu ini di kebanyakan negara Asia tak menjadi bagian penting boga sehari-hari sebagaimana di Eropa.

Baca juga:Intoleransi Laktosa Bukan Alergi Susu

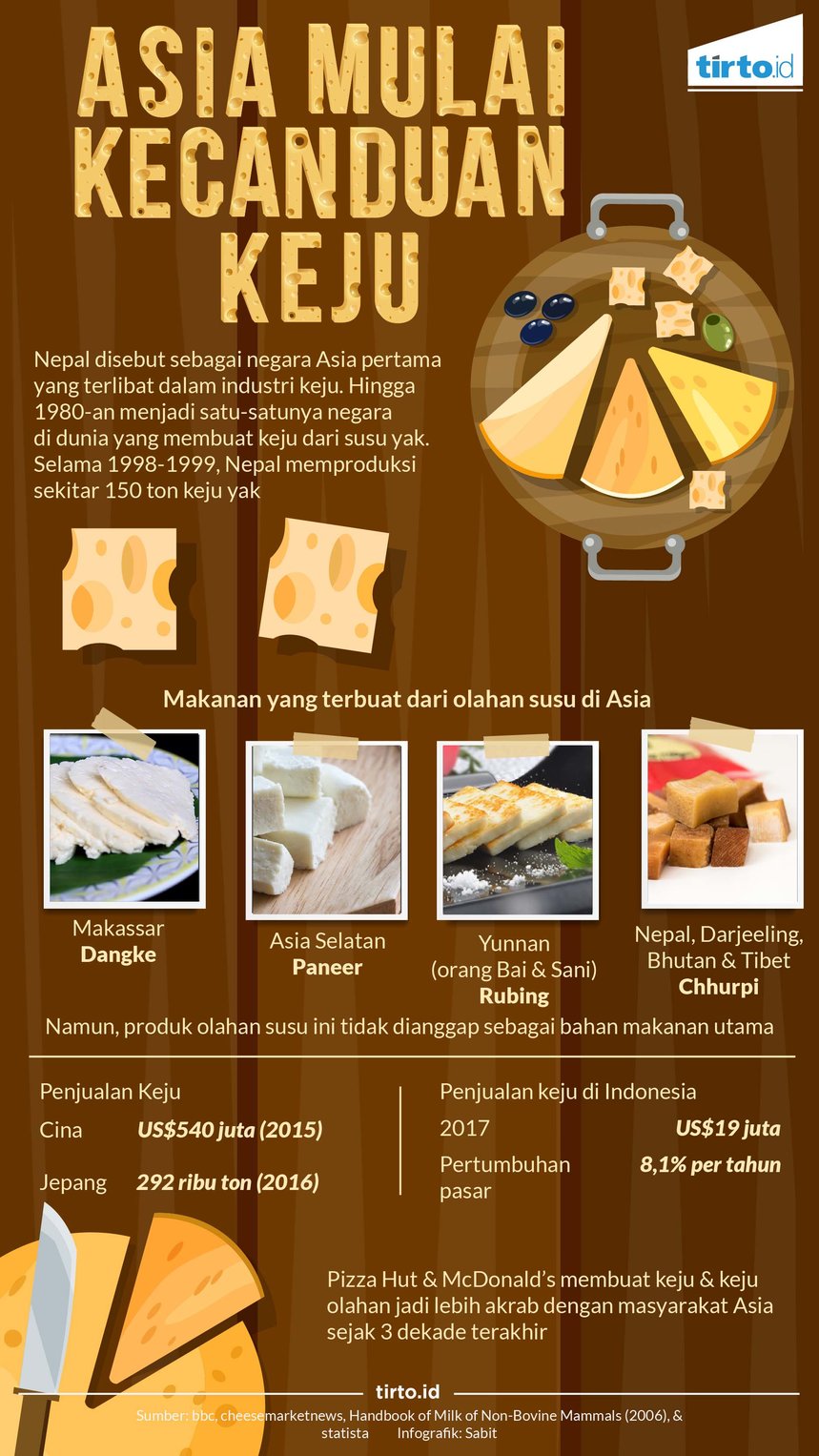

Memang, kita bisa menemukan berbagai produk olahan susu di Asia. Dari proses, karakter, juga cita rasa, banyak produk-produk itu bisa disebut sebagai keju ala Asia. Kita bisa menyebut dangke asal Makassar, misalkan. Lalu di Asia Selatan, ada paneer yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 75. Jika merujuk buku Feta and Related Cheeses (1991), paneer yang sekarang dianggap sebagai produk India, dibawa oleh para penyerbu dari Afghan dan Iran.

Menurut Fuchsia Dunlop dalam artikel "Kicking Up a Stink", di Cina, produk dari susu biasanya dikaitkan dengan orang-orang nomaden yang dianggap sebagai kaum, "barbar yang menakutkan." Orang-orang Cina menyebut produk olahan susu itu sebagai shanwei, sesuatu yang menguarkan aroma prengus kambing yang kuat dan bikin tidak berselera. Salah satu pengecualian adalah rubing, yang terbuat dari susu kambing, dan dikonsumsi oleh orang Bai dan Sani yang bermukim di Yunan.

Sedangkan di Nepal, Darjeeling, Bhutan, hingga Tibet ada chhurpi yang dibuat dari susu Yak. Dalam buku Handbook of Milk of Non-Bovine Mammals (2006), Nepal disebut sebagai negara Asia pertama yang terlibat dalam industri keju, dan hingga 1980-an menjadi satu-satunya negara di dunia yang membuat keju dari susu yak. Selama 1998-1999, Nepal memproduksi sekitar 150 ton keju yak.

Namun semuanya berubah sejak gerai-gerai makanan cepat saji begitu ekspansif. Kehadiran resto seperti Pizza Hut atau McDonald's punya andil dalam mengakrabkan masyarakat Asia dengan keju. Pada 1990, gerai pertama Pizza Hut di China resmi dibuka. Saat ini, restoran asal Kansas itu punya lebih dari 1.300 cabang di China.

Baca juga:Pizza Punya Takdirnya Masing-Masing

Penjualan keju di China kemudian melonjak. Menurut lembaga riset Euromonitor Internasional, pada 2015, penjualan keju di Negara Tirai Bambu itu mencapai angka 540 juta dolar, naik 20 persen dari tahun sebelumnya. Lebih dari 50 persen keju yang terjual adalah bentuk batang.

Bagaimana dengan di Indonesia? Hampir sama seperti di Cina, meroketnya konsumsi keju dimulai sejak restoran waralaba datang. Sebelumnya, makanan berbahan baku keju mungkin mudah ditemui jelang lebaran, dalam bentuk kastengel. Restoran waralaba, dan disusulnya penjualan keju olahan di supermarket dan minimarket, membuat popularitas keju di Indonesia meledak. Menurut Statista, penjualan keju di Indonesia diperkirakan mencapai 19 juta dolar pada 2017, dan pasarnya tumbuh 8,1 persen per tahun.

Di Indonesia, penguasa pasar keju adalah Kraft. Euromonitor menyebut Kraft menguasai 61 persen pasar keju di Indonesia. Dalam penelitian "Analisis Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Produk Keju Merek Kraft di Kota Bogor" (2011), disebutkan bahwa 98 persen konsumen puas setelah mengonsumsi keju produksi Kraft. Tapi Kraft tidak bisa berdiam diri. Ada banyak pesaing yang berani menjual produk keju olahan dengan harga lebih murah. Mulai Diamond, Prochiz, Meg, hingga Qeju.

Baca juga:Suka Disko atau Tidak, Kita Semua Anak-Anak Keju

Meroketnya popularitas keju ini tidak hanya berkah bagi pembuat keju skala industri. Bermunculan pula para pengrajin keju. Mulai dari Rosalie Cheese dan Trie's Cheese (Jakarta dan Depok), Baros (Sukabumi), Indrakila (Boyolali), Mazaraat (Yogyakarta), hingg Yummy (Bali). Munculnya pengrajin keju ini turut pula membantu penyerapan susu dari peternak sapi perah di daerah.

Yang menarik, sebenarnya produk keju yang laris di Indonesia adalah jenis keju putih seperti mozarella, dan keju olahan seperti cheddar yang diproduksi oleh banyak pabrikan. Cita rasanya tidak tajam, plus tidak beraroma menyengat. Keju dengan aroma tajam seperti gorgonzola, camembert, apalagi munster, masih belum jadi produk favorit. Ia dikonsumsi oleh kalangan terbatas saja.

Pertanyaannya kemudian: makanan yang bertabur keju ini apakah hanya tren sesaat karena populernya video masak dan media sosial, ataukah ini gejala munculnya persilangan budaya? Kalau jawabannya yang kedua, maka bersiap-siap saja kita menemukan keju rica-rica, rendang keju, papeda gulung cheddar, sate Madura keju, atau soto ayam Lamongan mozarella.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Maulida Sri Handayani